HCC介入治疗疗效预期及评估的MRI多模态研究*

2018-09-14郑州人民医院影像科河南郑州450003

1.郑州人民医院影像科(河南 郑州 450003)

2.郑州大学第一附属医院磁共振室(河南 郑州 450003)

喻朋辉1 赵香田2

原发性肝癌是现代人常见的恶性肿瘤之一,也是最常见的癌症相关死亡原因之一,仅次于肺癌和胃癌。由于该病起病隐匿,因此确诊时患者大多处于中或晚期,无法得到及时的治疗,给患者带来严重的健康威胁[1-5]。如何做到原发性肝癌的早期评估成为现今研究的热点问题。多模态MR是一种新型的影像学检查手段,可进行多方位,多参数以及多序列的成像,软组织分辨率高,电离辐射小,可行无对比剂血管成像,信息丰富,在原发性肝癌的诊断上具有较大的优势。因此在本次的研究中,我们在医学伦理委员会的批准同意下,通过观察手术治疗前后原发性肝癌患者病灶变化情况,回顾性探究多模态MR对于HCC介入治疗的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取于2014年3月到2015年3月来我院就诊的原发性肝癌患者共50例,包括81个病灶的MR影像学资料。其中男性21例,女性29例;年龄30-70岁,平均(54.1±3.3)岁;病程1-21个月,平均(10.2±1.8)个月。本次研究经过医学伦理委员会批准同意,所有患者均签署过知情同意书。

1.2 纳入及排出标准

1.2.1 纳入标准:(1)所有患者经临床活检均被确诊为原发性肝癌;(2)患者年龄在30-70岁范围内;(3)患者无显著精神障碍可以配合试验进行;(4)患者无严重的心肺功能障碍

1.2.2 排出标准:(1)患者不符合纳入标准或原发性肝癌诊断标准;(2)患者合并有严重的血液代谢疾病;(3)患者为弥漫型HCC;(4)患者对于本次研究不知情且未签署过知情同意书。

1.3 检查方法所有患者均进行原发性肝癌介入治疗,经皮动脉穿刺,将导管插入肿瘤供血动脉后对动脉进行造影,观察供血动脉及肿瘤血管的分布情况。经导管灌注30mg表柔比星和10mL超液化碘油乳剂。根据治疗效果可重复治疗,治疗后拔管,对穿刺部位进行压迫止血,嘱咐患者平卧至少24小时防止形成血肿。治疗前后对患者进行磁共振扫描,使用体部表面线圈,检查前患者均空腹处理6小时以上。扫描序列包括:冠状位T2的压脂FIESTA(梯度回波快速像序列)序列;轴位3D FSPGR屏气正反相位T1WI序列;屏气的横断位脂肪抑制T2WI FRFSE序列;呼吸触发单次激励自旋平面回波轴位DWI序列;轴位屏气LAVA蒙片及动态增强扫描序列。

1.4 观察指标分别由两位资深影像诊断医师对MR结果进行分析,观察内容包括T1WI和T2WI平扫及DWI图像中病灶位置,大小,数目,信号强度,测量表观弥散系数值和门静脉期增强信号强度作为图像定量功能分析数据,其中门静脉期增强信号强度=(门静脉期增强后信号强度-平扫时信号强度)/平扫时信号强度×100%。术后6个月对所有患者进行随访,根据MR结果按照实体瘤的疗效评价标准对病灶进行分类,借此检验经导管动脉化疗栓塞术后表观弥散系数和门静脉期增强信号强度的相关性。

1.5 统计学分析所有数据均采用统计学软件SPSS 19.0进行处理分析,计量资料采用(±s)表示,计数资料采用百分率表示,采用T检验对于治疗前后表观弥散系数值和门静脉期增强信号强度进行比较,采用非参数ROC曲线分析并计算ROC曲线下面积来分析治疗后功能性参数改变情况的诊断意义,其中ROC曲线下面积为0.5-0.7之间表示有较低的准确性,在0.7-0.9之间表示有一定的准确性,大于0.9表示有较高的准确性,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

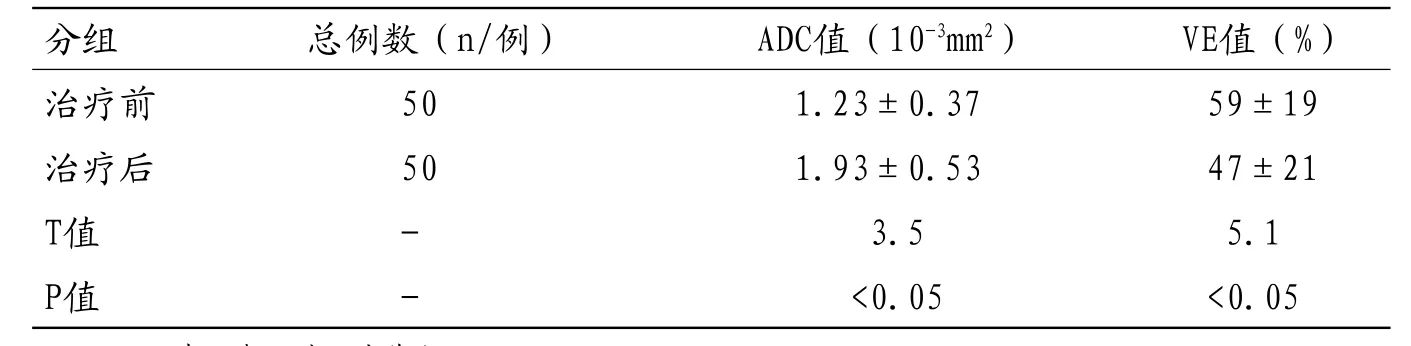

2.1 治疗前后病灶区域表观弥散系数值和门静脉期增强信号强度变化H C C介入治疗前病灶区域表观弥散系数值为(1.23±0.37)×10-3mm2,而经过治疗后其平均值为(1.93±0.53)×10-3mm2,两组数据存在显著差异(P<0.05);治疗前病灶门静脉期增强信号强度均值为(59±19)%,而治疗后为(47±21)%,与治疗前相比出现显著下降(P<0.05)。见表1。

2.2 治疗后6个月患者临床疗效分组情况按照实体瘤的疗效评价标准对患者术后6个月的病灶情况进行评价并进行分组,具体结果如表2所示。

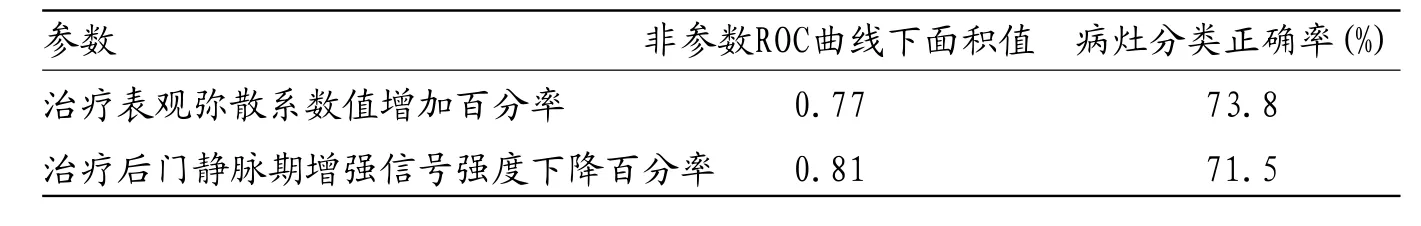

2.3 各疗效组表观弥散系数和门静脉期增强信号强度变化情况利用非参数ROC曲线分析发现各疗效组的表观弥散系数值和门静脉期增强信号强度值改变情况存在显著差异(P<0.05),即表观弥散系数值增加百分率和门静脉期增强信号强度下降百分率在各组疗效分组间具有一定的诊断意义。具体数据见表3。

3 讨 论

原发性肝癌是目前世界范围内最常见的恶性肿瘤之一,其病因和发病机制尚且存在较大争议,但是普遍认为与肝硬化、病毒性肝炎以及黄曲霉素等化学致癌物质和环境因素有关[6-7]。患者的临床表现主要包括肝脏部位持续性的疼痛,乏力,并伴消化道症状等,严重影响患者的生存质量。目前该疾病的治疗方式包括手术治疗和微创治疗,其中经导管动脉化疗栓塞术是微创治疗中使用较为广泛的一种。MRI扫描技术可以用于评价HCC肿瘤血管生成[8]。MRI扫描的优势在于:扫描无放射性辐射、图像采集信号丰富及软组织分辨率高[9]。通常情况下手术之后利用目标病灶轴位相大小来观察经导管动脉化疗栓塞术的临床疗效[10],但该方法耗时久,周期长,严重影响到患者预后,而在治疗后利用MR多模态分析,通过观察表观弥散系数和门静脉期增强信号强度来评价疗法的未来预期疗效,及时有效的评价经导管动脉化疗栓塞术的临床疗效[11-12]。因此在本次研究中,我们通过观察原发性肝癌患者经导管动脉化疗栓塞治疗后MR多模态表现,借此评价多模态MR对于HCC介入治疗后临床疗效的预测分析。

在本次研究中,我们发现HCC介入治疗前病灶区域表观弥散系数值为(1.23±0.37)×10-3mm2,而经过治疗后其平均值为(1.93±0.53)×10-3mm2,两组数据存在显著差异(P<0.05);治疗前病灶门静脉期增强信号强度均值为(59±19)%,而治疗后为(47±21)%,与治疗前相比出现显著下降(P<0.05)。该结果证明了我们可以通过表观弥散系数值和门静脉期增强信号强度的变化情况来直观的评估经导管动脉化疗栓塞术的未来疗效,可为疗效评估提供更多的参数支持。在本例中门静脉期增强信号强度出现显著下降的原因是因为经导管动脉化疗栓塞术切断了动脉血管对于肿瘤的血液供应,而表观弥散系数值出现显著上升的原因则是病灶区域的肿瘤细胞膜限制了水分子的运动[13]。

表1 治疗前后病灶区域表观弥散系数和门静脉期增强信号强度变化情况比较

表2 经导管动脉化疗栓塞术后6个月病灶(n=81)疗效分类情况(个)

表3 经导管动脉化疗栓塞术后各组病灶分类正确率及非参数ROC曲线下面积值

根据实体瘤的疗效评价标准我们发现治疗后6个月81个病灶可分为以下三类,分别为36个部分缓解,36个稳定病灶和11个进展病灶,利用非参数ROC曲线分析对表观弥散系数增加率和门静脉期增强信号强度下降率进行分析发现以上两个参数对临床疗效具有一定的诊断价值,证明表现弥散系数和门静脉期增强信号强度可以作为经导管动脉化疗栓塞术的疗效指标。综上所述,本次研究通过按照实体瘤的疗效评价指标判断经导管动脉化疗栓塞术的治疗疗效,以MRI中较为常用的参数(DWI序列中的表观弥散系数值、动态增强扫描中的静脉强化程度)来评估术后的早期疗效及预测远期疗效,MRI多模态研究可以作为HCC介入治疗后疗效预期及评估的生物学指标,通过表观弥散系数和门静脉期增强信号强度的改变程度可以预测该疗法的未来疗效。