新疆城镇少数民族流动人口社会融合:水平测度与障碍找寻

——422份新疆城镇少数民族流动人口调研数据*

2018-09-10潘明明龚新蜀张洪振

潘明明,龚新蜀,张洪振

(石河子大学经济与管理学院,新疆石河子832000)

一、引言与文献综述

第二次新疆工作会议将“社会稳定与长治久安”作为新疆工作总目标,并强调稳定是基础,发展是保障,发展是提升社会稳定的最佳途径。要通过提升经济,实现新疆稳定,一个重要任务是解决众多城镇少数民族流动人口社会融合问题。这是因为:一方面,流动人口融入城镇,减少农村劳动力存量,增加农民收入,有利于推动农村经济发展,奠定少数民族农村经济稳定基础;另一方面,融入城镇流动人口不仅带来城镇劳动力增量,提升城镇发展潜力,同时增强流动人口对城镇认同,消除诸多矛盾和冲突,有助于社会稳定和谐。现实情况看,新疆少数民族因语言、生活习惯、民族文化和社会制度等束缚,流动人口被阻隔在城镇边缘,职业与身份转变分离,城镇适应过程艰难,并诱发诸多社会问题,隐匿着严重的安全隐患。因此,本文研究新疆城镇少数民族流动人口社会融合这一问题具有重要的现实意义。

国外社会融合问题的研究始于19世纪90年代芝加哥学派对欧洲移民在美国城市适应和融入的关注。其后,学者从经济学、人口学、社会学等学科领域对移民群体社会融合问题展开研究,形成“同化论”和“多元论”两大流派[1]。“同化论”强调外来移民对当地主流文化认同,对原有文化传统和习惯的抛弃[2]。移民融合是个人从其他群体获得记忆、情感和态度,共享他们经历和历史,逐步融汇成共同文化生活的过程[3]。“同化论”一定程度解释了国际移民社会融合问题,但在面对美国社会文化和种族多元化等问题上“捉襟见肘”。基于此,“多元论”应运而生。“多元论”与“同化论”不同,其将社会融合视为各种文化与价值相互作用、相互适应过程,强调不同种族享有保持“差别”的权利,并将这种差别的保持称为“执着性适应”[4]。近年来,学者试图对“同化论”和“多元论”进行整合,将移民和市民均纳入移民社会融合研究框架[5]。这为国内研究社会融合问题提供一定借鉴。

国内社会融合问题研究起步较晚,但成果较为丰富,涉及城镇流动人口社会融合的,可归纳为以下四个方面:(1)流动人口社会融合内涵界定。任远、乔楠综合江立华、毛丹、张广济等的观点,指出城市流动人口社会融合是流动人口对城市主观期望和城市客观接纳相统一,流动人口与当地居民相互交往和关系构建,实现逐步同化和减少排斥的过程[6]12。(2)城市流动人口社会融合水平测算。田凯将流动人口社会融合视为再社会化过程,必须满足经济、社会、心理(文化)三方面条件[7];朱力认为田凯的三方面条件应依次递进,经济适应是立足城市基础,社会适应是城市生活进一步要求,心理(文化)适应则说明完全融入城市[8]83;张文宏、雷开春借助探索性因子分析,将社会融合构成要素划分为经济、身份、文化以及心理四个方面,并对上海600位流动人口社会融合水平进行测度[9]。(3)流动人口社会融合影响因素。赵延东指出,流动人口城市地位获得,社会资本扮演重要角色,其作用甚至比人力资本更显著[10]8;任远、邬民乐指出,户籍及与之相关的城市人口管理制度构成了流动人口融入城市的制度障碍[11]87;陈云松等认为,城市居民歧视和城乡文化差异造成外来群体在心理上与城市拉开距离,与主流社会断裂[12]。(4)流动人口社会融合优化路径。李涛从政府、社会以及流动人口自身等维度,提出流动人口社会融合具体路径[13]。近年来,随着国家对民族地区重视程度提升,学者对少数民族流动人口社会融合方式和制约因素也进行了一系列研究[14-15]。

总体来看,国外的研究集中于移民在新城市或新国家的经济成就、行为适应、文化融合和身份认同。新疆城镇少数民族流动人口所处社会经济背景和流入地具体环境与国外移民存在较大差异,国外移民城市融合相关理论对本研究只具有一般性借鉴意义;国内对流动人口社会融合的研究,研究对象以汉族群体为主,揭示流动人口社会融合一般规律,即使近年来学者的研究触及到少数民族流动群体,但也多是一般性结论在少数民族群体中的复制和移植,对少数民族流动人口社会融合中民族特性作用的关注不足。国内研究成果无法全面、系统阐释少数民族流动人口社会融合问题,前人提出的流动人口社会融合路径对少数民族流动人口的指导性也不强。基于此,本文从少数民族流动人口民族特性出发,借助422份问卷数据,运用AHP模糊综合评价法和有序Probit模型,探究新疆城镇少数民族流动人口社会融合现状及关键制约因素,并在此基础上提出对策建议,以期引导少数民族流动人口顺利、有序融入城镇。

二、研究设计

(一)调研设计

研究表明,当前新疆少数民族群体向城镇转移,主要选择原住地附近城镇,或乌鲁木齐周边城镇,跨省转移的相对较少。转移到原住地附近城镇的少数民族群体,因自然人文环境、风俗习惯变化不大,其不存在社会融合问题。因此,本文将研究对象放在乌鲁木齐及其周边城镇少数民族流动群体,确定乌鲁木齐和昌吉两城镇为本文调研区域。同时,为了保障调研过程的科学性和结果的准确性,首先,摸底乌鲁木齐和昌吉两城镇少数民族流动人口集中区域,结果表明:乌鲁木齐的长江路街道、和田路街道、友好南路街道、新民路街道、大湾街道、解放北路街道、七道湾街道、延安路街道和昌吉的宁边路街道与中山路街道少数民族流动人口最为集中,确定为本次调查的样本点;其次,根据样本点流动人口分布情况,设计样本框,其中长江路街道、和田路街道、友好南路街道、七道湾街道、延安路街道的样本框均为40个,新民路街道、大湾街道、解放北路街道、宁边路街道和中山路街道的样本框均为50个;最后,根据各样本点样本框数量,采用随机抽样方法进行问卷调查。调查内容包括少数民族流动人口基本信息、社会融合现状、社会融合影响因素等。本次调查共发放问卷450份,回收437份,剔除15份无效问卷,获得422份有效问卷。

(二)样本基本信息

分析调查对象的基本信息,从民族类别看,维吾尔族流动人口最多,占调查总量的71.8%,其次是回族和哈萨克族,分别为13.51%和12.09%,其他民族为2.61%,这与新疆少数民族人口分布情况相吻合。从性别和婚姻状况看,男性为57.82%,女性为42.18%。有69.19%处于已婚状态,未婚的为22.75%,离异、丧偶的合计占8.06%。这与新疆少数民族群体“男主外,女主内”和“早婚早育”的传统观念相吻合。从文化程度看,调查对象的87%以上为初中及以下水平,高中以上文化程度的只有12.32%,这与少数民族群体文化程度普遍偏低现实符合。从年龄构成看,30岁以下调查对象所占比例超过76%,30~40岁之间流动人口占13.27%,这与“六普”数据显示新疆少数民族青壮年农民处于生育高峰期的结果相符。总体来看,被调查对象的民族类别、性别、婚姻状况、年龄、文化程度五方面基本信息与新疆少数民族流动人口的总体情况相符合,本次调查数据质量较高。

三、新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平测度

(一)指标体系构建与指标权重设置

1.指标体系构建

鉴于学者对流动人口社会融合内涵认识偏差,社会融合测度视角选择和指标体系构建也存在明显差异。就新疆城镇少数民族流动人口社会融合轨迹看,其虽在总体上表现为流动人口单方向融入城市主流文化。但由于语言、民族文化、风俗习惯等的差异,其在融入过程中与城市文化和价值理念也存在一定的互动和碰撞。因此,对新疆城镇少数民族流动人口社会融合的测度,应综合考虑“同化论”和“多元论”两种流派的观点和测量工具。基于此,本文在充分考虑新疆城镇少数民族流动人口民族文化、风俗习惯的基础上,借鉴联合国秘书长报告以及任远和乔楠的观点,从经济融合、身份融合、文化融合和心理融合四个维度,构建新疆城镇少数民族流动人口社会融合评价体系,如表1所示。

表1 新疆城镇少数民族流动人口社会融合评价体系

2.权重设置

层次分析法可将主观判断和实践经验导入模型,进行量化处理,提高决策过程系统性和科学性[16]。本文采用层次分析法(AHP)设置新疆城镇少数民族流动人口社会融合评价指标权重。首先,邀请城市流动人口社会融合方面的10位专家,对评价指标系统中各层次评价指标的相对重要程度进行评价①1=两个因素一样重要,3=一个因素比另一个因素略重要,5=一个因素比另一个因素明显重要,7=一个因素比另一个因素强烈重要,9=一个因素比另一个因素极端重要,2、4、6、8=上述相邻判断的中间值。;其次,将评价结果与上述10位专家进行多次反馈和沟通,最终确定10位专家均认可的评价结果;最后,根据评价结果构建判断矩阵,计算评价指标体系中各指标权重,并进行一致性检验。

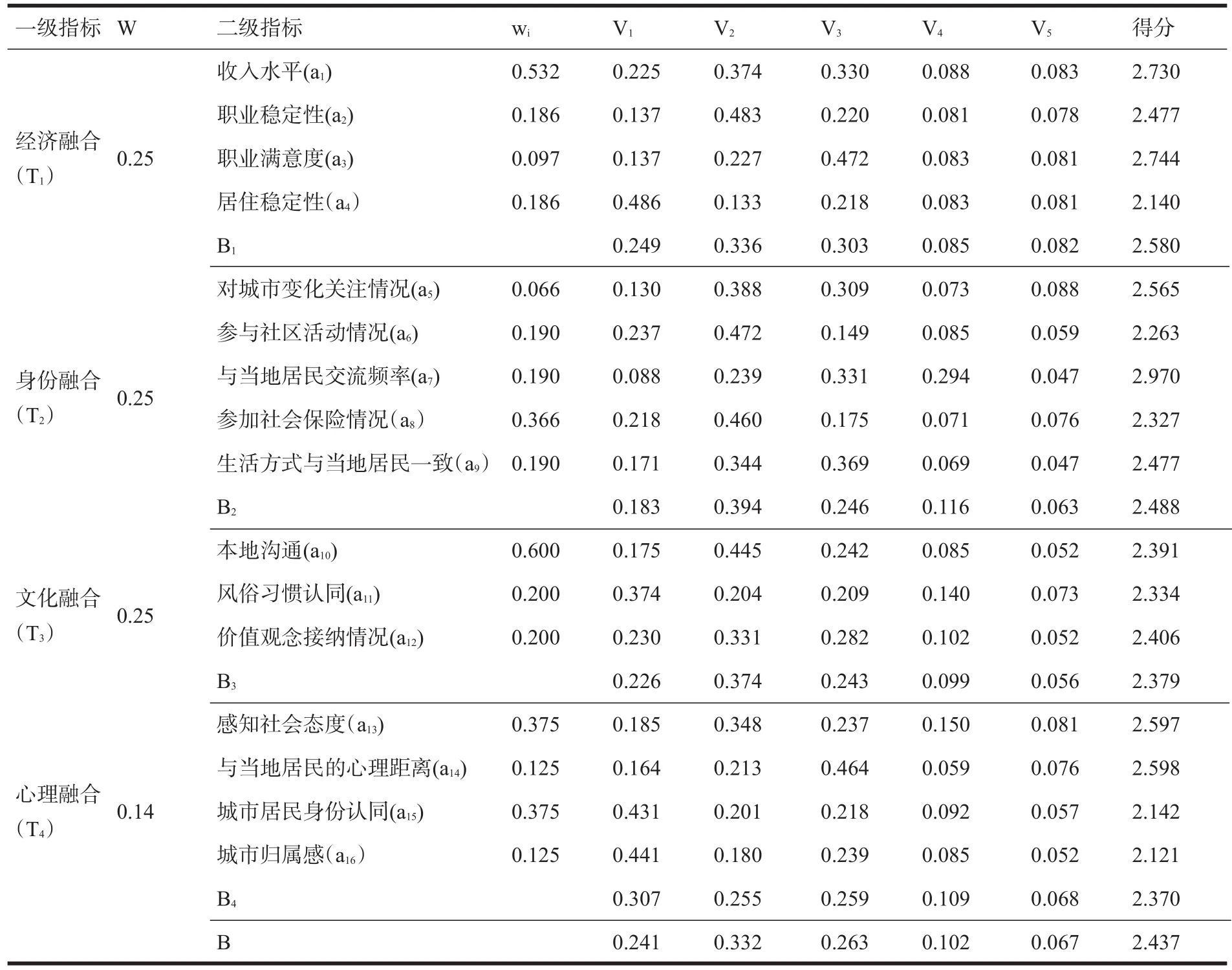

新疆城镇少数民族流动人口社会融合各指标权重如表1所示。就一级指标看,10位专家均认为经济融合、身份融合、文化融合和心理融合在少数民族流动人口社会融合中发挥同等重要作用,一级指标权重均设为0.25,且通过一致性检验,即一级指标权重设置相对科学;就二级指标看,经济融合四个指标权重依次为0.532、0.186、0.097、0.186,身份融合五个指标权重依次为0.066、0.190、0.190、0.366、0.190,文化融合三个指标权重依次为0.600、0.200、0.200,心理融合四个指标权重依次为0.375、0.125、0.375、0.125。且经济融合、身份融合、文化融合和心理融合权重也均通过一致性检验,二级指标权重设置也较为科学。进一步分析新疆城镇少数民族流动人口社会融合指标权重,经济融合中的收入水平、身份融合中的参与社会保险情况、文化融合中的普通话沟通流利性及心理融合中的感知社会态度和城市居民身份认同的权重较大,是新疆城镇少数民族流动人口社会融合的关键评价指标。

(二)新疆城镇少数民族流动人口社会融合评价过程及结果分析

模糊综合评价法可将定性分析转化为定量评价,提高评价结果的系统性和清晰度。本文采用模糊综合评价法测评新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平,步骤如下:

首先,根据流动人口社会融合评价指标确定评价因素集。其中一级指标因素集为T={T1、T2、T3、T4}={经济融合、身份融合、文化融合、心理融合}。二级指标因素集分别为 T1={a1、a2、a3、a4}={收入水平、职业稳定性、职业满意度、居住稳定性},T2={a5、a6、a7、a8、a9}={城市变化关注程度、社区活动参与情况、当地居民交流情况、社会保险参与、生活方式与城市居民一致性},T3={a10、a11、a12}={本地沟通、本地风俗习惯认同、本地价值观念接纳},T4={a13、a14、a15、a16}={感知社会态度、与当地居民心理距离、城市居民身份认同、城市归属感}。

其次,根据上文权重设置结果确定因素集中各因素权重。一级指标权重集为W={W1、W2、W3、W4}={0.25、0.25、0.25、0.25}。二级指标权重集分别为 W1={0.532、0.186、0.097、0.186},W2={0.066、0.190、0.190、0.366、0.190},W3={0.600、0.200、0.200},W4={0.375、0.125、0.375、0.125}。

第三,建立模糊评价集和分数标度集。建立少数民族流动人口社会融合评价等级集合V={v1、v2、v3、v4、v5},其中评价标度依次为{非常低、比较低、一般、比较高、非常高},对应评价分数分别为P={1、2、3、4、5}。

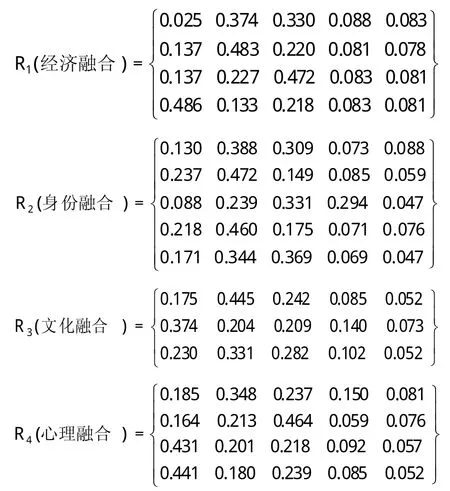

第四,建立模糊评价矩阵。以社会融合评价指标各维度选择人数与参与评价总人数的比值,构建新疆城镇少数民族流动人口社会融合模糊评价矩阵,具体如下:

最后,模糊综合评价与社会融合评价。根据权重集W和模糊评价矩阵R构建少数民族流动人口社会融合模糊综合评价结果向量B,同时采用加权平均原则计算新疆城镇少数民族流动人口社会融合评价结果,如表2所示。

从社会融合综合评价结果看,新疆城镇少数民族流动人口社会融合综合评价指数为2.437,介于一般和比较低之间,靠近比较低水平,即新疆城镇少数民族流动人口社会融合总体处于较低水平。从经济融合、身份融合、文化融合和心理融合四个细分指标评价结果看,评价值依次是2.580、2.488、2.379和2.370。经济融合评价指数最高,跨越社会融合中值水平(2.50),向一般水平靠近。身份、文化和心理融合评价值均低于社会融合中值水平。总体来看,目前新疆城镇少数民族流动人口社会融合虽然在经济融合方面稍有起色,但受制于身份、文化和心理融合速度缓慢,少数民族流动人口社会融合依然处于较低水平。进一步分析少数民族流动人口社会融合关键指标,职业稳定性(a2)、居住稳定性(a4)、参与社区活动情况(a6)、参加社会保险情况(a8)、生活方式与当地居民一致性(a9)、沟通能力(a10)、风俗习惯认同度(a11)、社会观念接纳程度(a12)、城市身份认同(a15)和城市归属感(a16)评价结果低于社会融合评价中值水平,需要高度重视和重点解决。收入水平(a1)、职业满意度(a3)、对城市变化关注情况(a5)、与当地居民交流频率(a7)、感知社会态度(a13)和与当地居民心理距离(a14)虽然高于中值水平,但都在一般水平之下,也是提升新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平需要进一步努力的方向。

表2 新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平测度

四、新疆城镇少数民族流动人口社会融合制约因素分析

在科学测度新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平之后,接下来需要进一步挖掘新疆城镇少数民族流动人口社会融合的关键制约因素,从而提出针对性的对策建议。本文拟采用有序Probit模型,从少数民族流动人口的个人与家庭特征、人力资本与社会资本、制度排斥与文化排斥三个维度,探究新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响因素。

(一)变量选择

1.因变量选择

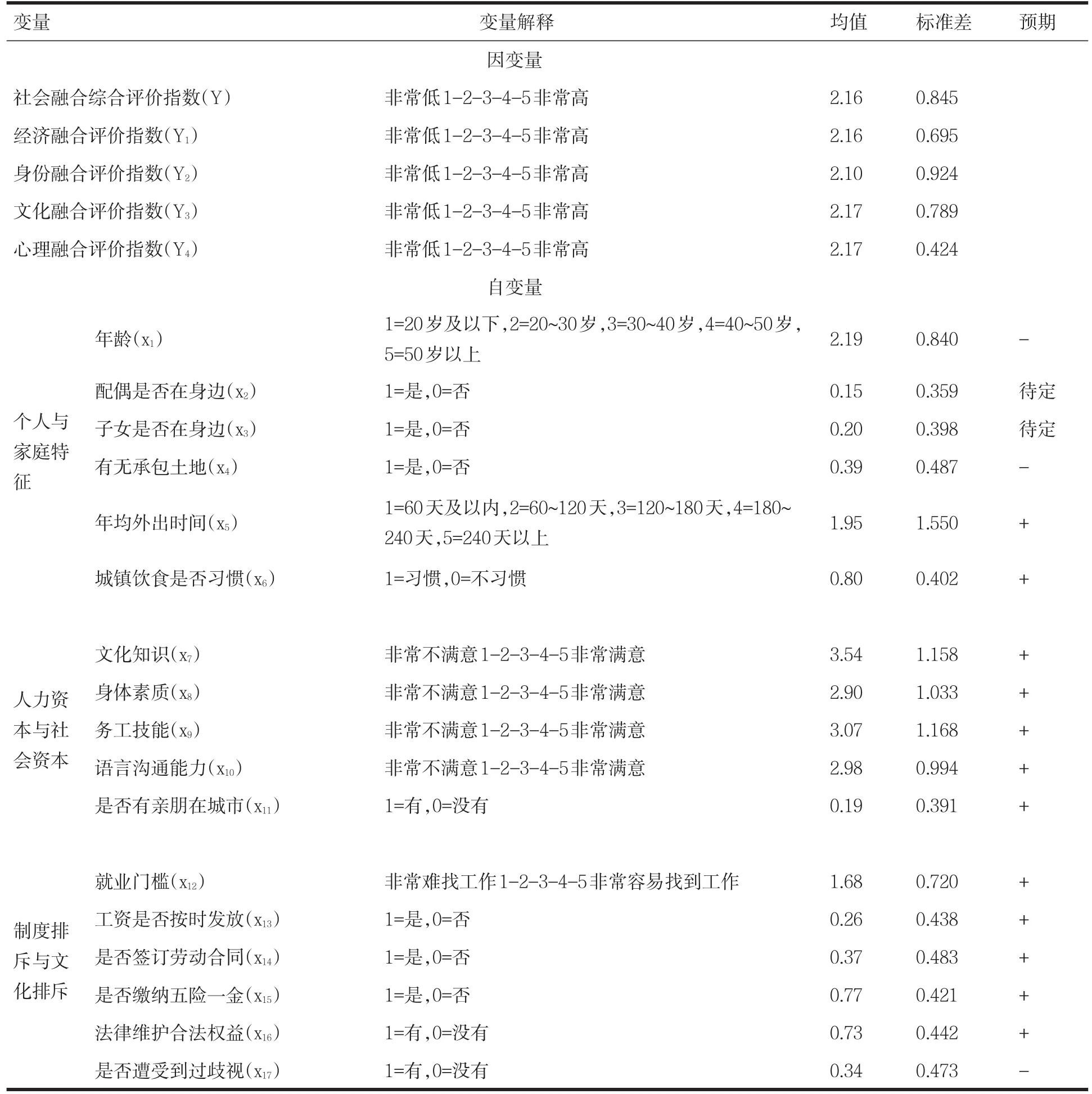

本章节重点探究新疆城镇少数民族流动人口社会融合制约因素。因变量应为能准确反映城镇少数民族流动人口社会融合水平相关指标。前文测算的城镇少数民族流动人口社会融合综合评价指数虽具有一定的代表性,但仅能够反映新疆城镇少数民族流动人口社会融合总体状况,无法精确描述每个调查样本的社会融合现状。因此,本文借鉴任远、乔楠[6]15的研究思路,将调查样本对社会融合相关指标的评价结果与相应指标对应权重相乘后加总,构建新疆城镇少数民族流动人口社会融合指数。与此同时,鉴于部分影响因素只影响流动人口社会融合的某一方面或几方面,仅选择社会融合综合指数这一单一指标,无法准确判断制约因素的具体影响内容。因此,本文拟将经济融合指数、身份融合指数、文化融合指数和心理融合指数也作为因变量纳入少数民族流动人口社会融合制约因素实证模型中。即本文因变量为流动人口社会融合综合评价指数(Y)、经济融合指数(Y1)、身份融合指数(Y2)、文化融合指数(Y3)和心理融合指数(Y4)。与此同时,由于上述方法计算出的样本社会融合指数可能存在非整数的问题,本文采用四舍五入法对计算结果进行整数化处理。

表3 变量说明

2.影响因素选择

本研究对于新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响因素拟从流动人口个人与家庭特征、人力资本与社会资本和制度排斥与文化排斥三个维度构建。

个人与家庭特征:具体变量为年龄(x1);有无承包土地(x2);是否为家庭型迁移,用配偶是否在身边(x3)和子女是否在身边(x4)两个指标替代;城镇年均停留时间(x5)和城镇饮食是否习惯(x6)六个变量。(1)年龄:青年与老年相比,乡村文化印记更浅,接受城镇新文化、新思想能力更强,同时在劳动力市场上也更有竞争力,青年的社会融合速度更快[11]93。(2)有无承包土地:土地会将劳动力束缚在土地上,呈现农闲即进城,农忙即返乡的“候鸟式”迁移,无法获得长期稳定工作,也无法与乡村文化彻底割裂,融入城镇速度相对缓慢[17]。(3)家庭型迁移:家庭型迁移对城镇少数民族流动人口社会融合的作用存在正反两方面影响。正面影响为家庭型迁移中,配偶或子女在身边,一定程度上减少了少数民族流动人口的返乡次数,增强其工作和居住稳定性,提高社会融合水平。反面影响为由于我国劳动力市场和社会保障体系不完善,随迁配偶无法顺利就业,子女无法顺利入托、入学,增强流动人口对城镇的抵触和排斥情绪,进而阻碍其融入城镇[6]16。(4)城镇年均停留时间:在城镇停留时间越长,参与城镇经济和社会活动越多,接受城市文化和价值观洗礼越频繁,其社会融合水平也越高[6]17。(5)城镇饮食是否习惯:这一指标突出少数民族饮食差异的影响。对于新疆少数民族群体来说,由于民族文化和传统生活习惯的影响,其在饮食方面存在明显特殊性。如果他们在城镇饮食习惯能够得到满足,不存在饮食障碍,他们的社会融合过程也就更为顺畅[18]。

人力资本和社会资本:人力资本用文化知识(x7)、身体素质(x8)、务工技能(x9)和语言沟通能力(x10)衡量,社会资本用是否有亲朋在城镇(x11)替代。(1)人力资本:贝克尔指出,在公开竞争市场,移民经济成就取决于其人力资本水平。切茨维克强调,移民停留时间越长,越可能积累文化知识、工作技能、劳动经验、语言沟通能力等人力资本,也越有可能获得经济成功[10]8。因此,本文预期人力资本相关变量对新疆城镇少数民族流动人口社会融合均具有正向影响。(2)社会资本:根据波特斯研究结论,社会资本是移民通过社会网络和更广泛社会结构中成员身份获得和调动资源的能力,对移民获得工作机会、廉价劳动力和低息贷款等均具有重要帮助[19]。因此,本文预期社会资本对新疆城镇少数民族流动人口社会融合也具有正向影响。

制度排斥和文化排斥:制度排斥包括就业门槛(就业难易程度,x12);社会权益保障,用工资是否按时发放(x13)、是否签订劳动合同(x14)和是否缴纳五险一金(x15)替代;是否有法律维护自身合法权益(x16)。文化排斥用是否受过歧视(x17)衡量。(1)制度排斥:主要体现在户籍及相关制度二元化和法律法规不健全等。具体来说,因户籍限制,流动人口多数情况下只能在非正规部门工作,除了经常面临工种少、就业难,克扣、拖欠工资等相关问题外,也较难享受带薪休假、最低工资、失业保险、医疗保险等工作福利[11]93。而我国法律的不健全,使得流动人口在受到侵害时,很难用法律武器保护自身合法权益[20]。(2)文化排斥:对流动人口的文化排斥主要体现在城乡二元结构和城镇经济社会体制改革不彻底,使得市民天然形成“一等公民”身份。城镇市民“一等公民”身份感觉造成他们在认识上对流动人口表现出偏见,在行为上表现出排斥[8]86。并且这种偏见和排斥因少数民族流动人口民族文化、生活习惯的差异,往往表现的更为严重。

本文的变量名称、解释说明、均值、方差及预期影响如表3所示。

(二)实证过程与结果分析

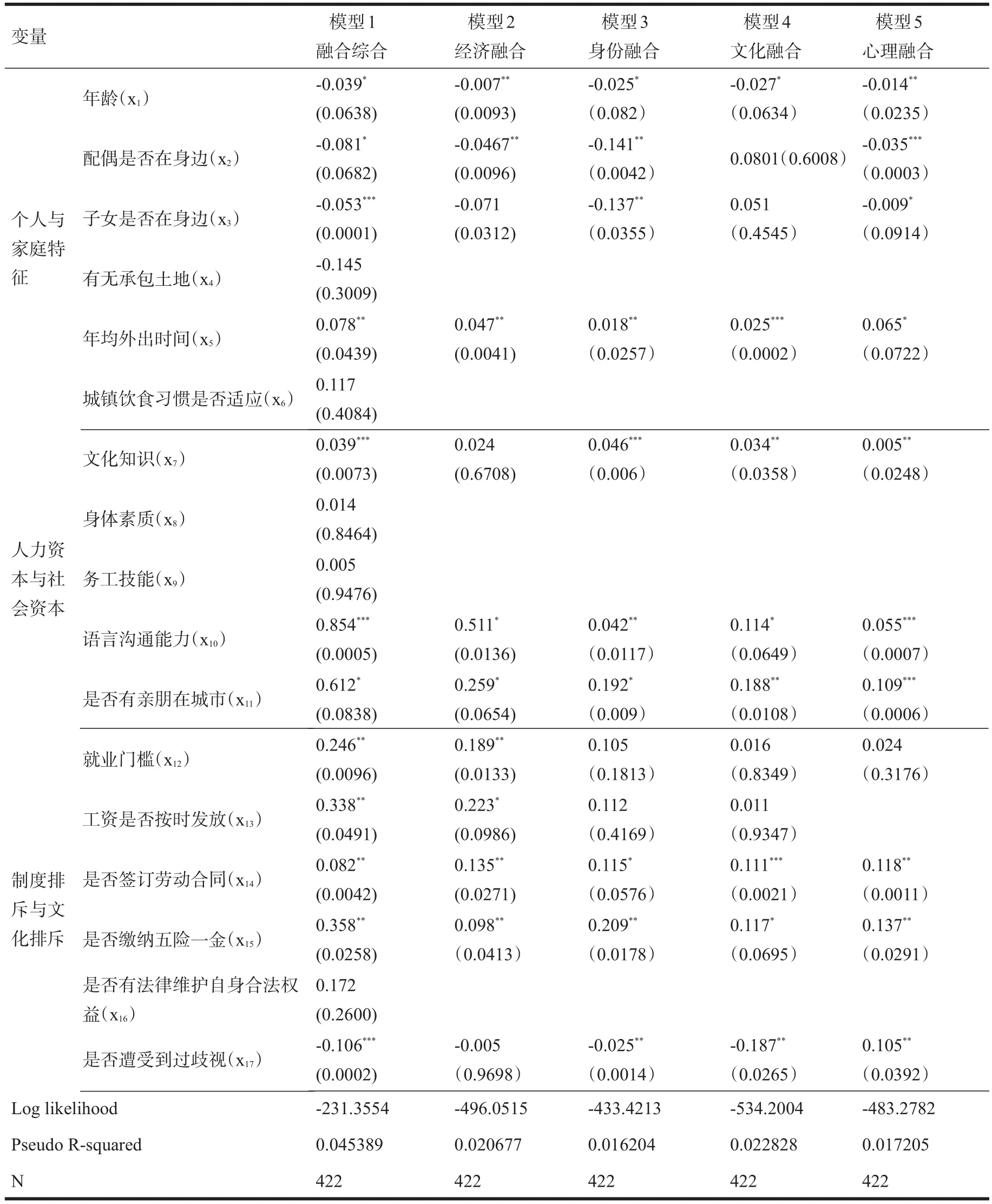

因变量整数化处理后,均为有序变量,且符合正态分布,选用有序Probit模型进行分析比较合理。本文选用有序Probit模型,探究新疆城镇少数民族流动人口社会融合制约因素。模型1探究个人与家庭特征、人力资本与社会资本、制度排斥与文化排斥全部变量对社会融合综合指数的影响。在模型1基础上,筛选出显著的变量,分别对经济融合、身份融合、文化融合和心理融合四个变量进行回归分析,得到模型2-5。实证结果见表4。

1.个人与家庭特征对新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响

年龄(x1)在模型1-5中,均通过显著性检验,且影响系数为负,与任远、乔楠的研究结论一致。随着年龄的增大,流动人口一方面就业竞争力减弱,更难获得稳定工作和较高的收入;另一方面,其接受新知识、新观念能力下降,很难认可和接纳城镇行为方式和价值观念。此外,年长的流动人口乡村文化烙印更重,与城镇格格不入,易受到城市排斥。家庭型迁移中的配偶是否在身边(x2)和子女是否在身边(x3)对社会融合综合指数、经济融合、身份融合和心理融合具有负向影响,对文化融合影响不显著。这归咎于我国劳动力市场和教育体系二元化。家属进城后,配偶无法找到满意的工作,子女的入托、入学问题也难以解决。这既增加了流动人口经济支出,降低其经济融合水平;也造成流动人口对自身身份的怀疑和对城市的抵触与排斥,降低其身份和心理融合意愿。年均停留城市时间(x5)在五个模型中,均具有显著正向影响。在城镇停留时间越长,居住和工作越稳定,经济融合水平越高;同时,在城市停留时间越长,接受城市文化熏陶机会越多,身份、文化和心理融合水平也相应提高。有无承包土地(x4)和城镇饮食习惯是否适应(x6)的影响不显著,前者是因为新疆少数民族聚居区特别是南疆地区人均耕地较少,后者则主要是因为乌昌地区清真饭馆较多,可以满足流动人口清真饮食的需求。

表4 新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响因素回归结果

2.人力资本与社会资本对新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响

人力资本与社会资本五个变量中,语言沟通能力(x10)在五个模型中,均正向显著影响少数民族流动人口社会融合水平,且对社会融合综合指数影响系数达到0.854。对于少数民族群体来说,其是否选择进城及是否能够融入城镇,汉语言沟通能力至关重要。汉语好的群体不仅可以获得更多就业信息,找到更稳定、工资更高的工作,而且与当地居民交流,学习城镇风俗习惯和社会文化观念的机会也更多。与此同时,与当地居民顺畅交流也可以避免生活、工作中误解和矛盾,消除当地居民的排斥和歧视。是否有亲朋在城镇(x11)在五个模型中也都通过显著性检验,且社会融合综合指数影响系数为0.612。社会关系网络在流动人口融入城镇过程中也发挥重要作用,一是可以帮流动人口提供更多就业机会,提升其工作稳定性;二是可以帮助流动人口更快接触城市生活和文化,使其顺利进入城市生活圈子。文化知识(x7)、身体素质(x8)和务工技能(x9)三个变量中,文化知识在社会融合综合指数、身份融合、文化融合和心理融合四个模型中通过显著性检验,对经济融合影响不显著。身体素质和务工技能在五个模型中则均不显著。这可能是因为在劳动力市场尚不完善背景下,人力资本必须与社会资本相结合,才能发挥最大效应。同时,文化知识对身份、文化和心理融合影响显著,则表明高学历群体在学习和接受新事物方面具有更强的能力。

3.制度排斥与文化排斥对新疆城镇少数民族流动人口社会融合影响

制度排斥方面,是否签订劳动合同(x14)和是否缴纳五险一金(x15)在五个模型中均具有正向影响。(1)签订劳动合同和缴纳五险一金,可以提升流动人口工作和居住稳定性,进而提高其经济融合水平;(2)签订劳动合同和缴纳五险一金后,流动人口可以享受城市基本保障,心理更加自信,从而不会再因自卑而躲避社区活动和与当地人交流,从而实现自身身份、文化和心理的认同。工资是否按时发放(x13)和就业门槛(x12)影响社会融合综合指数和经济融合,对身份、文化和心理融合影响不显著。这可能是因为低就业门槛有利于流动人口找到更满意工作,并一定程度消除工资拖欠现象,从而提升流动人口经济融合水平。是否有法律保护自己的合法权益(x16)的影响不显著,一方面原因是我国法律不健全,审理繁琐耗时;另一方面原因是我国普法力度不足,流动人口法律意识淡薄。文化排斥方面,是否遭受过歧视(x17)对社会融合综合水平、身份融合、文化融合和心理融合有显著影响,但对经济融合影响不显著。这可能是因为当地居民的排斥和歧视,会拉大流动人口与当地居民心理距离,降低其与当地居民交流意愿,对城市风俗和文化观念也产生抵触。

五、结论与政策启示

新疆城镇少数民族流动人口顺利融入城镇,既是农村经济快速发展的基础,又是城镇稳定和谐的保障,关乎着新疆“社会稳定和长治久安”总目标的实现。本文借助422份新疆城镇少数民族流动人口调查问卷数据,运用AHP模糊综合评价法和有序Probit模型,对新疆城镇少数民族流动人口社会融合水平和关键制约因素进行研究,结果表明:(1)新疆城镇少数民族流动人口虽然在经济融合方面稍有起色,但受制于身份、文化和心理融合的滞后,新疆城镇少数民族流动人口社会融合总体上处于较低水平。(2)新疆城镇少数民族流动人口在社会融合中受到个人与家庭特征、人力资本与社会资本、制度排斥与文化排斥等方面因素的影响。其中,语言沟通能力和社会资本是新疆城镇少数民族流动人口社会融合的关键,文化知识、身份素质和务工技能等人力资本必须与社会资本相结合才能发挥作用;生活工作中受到当地居民认可和尊重,享受城镇基本社会保障有助于流动人口融入城镇;流动人口的年龄和对配偶就业及子女入托入学的担忧则产生一定负面影响。

基于以上分析,提出推动新疆城镇少数民族流动人口社会融合对策建议,具体如下:第一,进一步深化户籍及相关制度改革,消除以行政区域设置为标准的属地化管理模式,实现城乡间社会保障、医疗、教育体系无缝对接,提升流动人口社会保障水平,同时解决流动人口子女入托、入学问题。第二,建立城乡一体的劳动力市场,创造平等就业机会,同时严格规范劳动力市场和企业用工制度,严厉打击恶意拖欠、克扣工资行为,实现流动人口稳定的就业和有保障的就业。第三,全面推行国语教育和通用语言培训,通过加强师资队伍建设、改进教育教学模式、优化课程设置及完善教材等形式,全面提升少数民族流动人口语言沟通能力。第四,大力发展教育和培训事业,通过全面落实14年免费教育和逐步推行15年免费教育,以及开展多层次、多形式职业技能培训等提升流动人口文化知识、综合素质和务工技能。第五,充分发挥社区职能,以社区为平台,开展丰富多彩社区活动,引导流动人口与当地居民交流互动,建立、拓展流动人口社会关系网络,提升其社会资本水平。第六,正确发挥新闻媒介舆论导向功能,塑造城镇少数民族流动人口“勤恳、朴实”形象,增强城镇居民对少数民族流动人口的了解和认识,消除城镇居民的歧视和排斥;最后,加强城乡法制建设,制定、完善就业、劳动保障等方面法律法规,简化法律操作流程,加大普法力度,实现流动人口“有法可依”愿景。