生物多样性:新假说?

2018-09-06ErikavonMutiusMD

Erika von Mutius, MD

翻译:姜楠楠 审校:向 莉 国家儿童医学中心 北京儿童医院过敏反应科

生活在美国低收入城区的儿童哮喘和反复喘息的发病率非常高[1],然而,并不是所有学龄前的喘息患儿均进展为慢性哮喘,大部分患儿3~4岁时症状会得到缓解,这称为一过性喘息[2]。但是目前尚无有效的生物学标志物可对一过性喘息和哮喘进行区分,只有待患儿4~7岁时根据疾病的进程才能得出一个正确的后验分类。

所有的保护性或危险性暴露因素均在疾病发生前对患者产生影响,流行病学研究显示,这种时序性关联是Bradford Hill规则中一条因果推断原则。因此越来越多的前瞻性队列研究关注于早期生活暴露与儿童哮喘及变态反应性疾病发生的相关性,对研究对象从孕期随访至学龄期直至此后。O’Connor等[3]发表了关于城市环境与儿童哮喘的队列研究(Urban Environment and Childhood Asthma ,URECA) 论文,该研究纳入442例从出生即居住在美国巴尔的摩、波士顿、纽约、圣路易斯市且其父母亲有哮喘和变态反应性疾病病史的婴幼儿进行观察,随访至7岁。

URECA研究为一项队列研究,设计非常严谨,对纳入对象的健康状况进行定期的和细致的评估,共随访7年,其中每3个月对父母进行问卷调查一次,对患儿自1岁开始每年访视一次。检测指标为客观指标,对父母的报告加以补充和验证。观察对象7岁时患哮喘的诊断标准包括临床症状、药物应用情况、基线情况和支气管舒张剂应用后的肺功能评估。通过定期变应原皮肤试验和特异性IgE检测进行致敏状态评估,评估的变应原谱广泛。

该研究详尽细致地评估了婴幼儿期的暴露因素。通过压力知觉量表、爱丁堡产后抑郁量表及其他压力相关因素(如居住环境、暴力、经济困难)对孕期母亲的压力进行评估。通过脐带血中可替宁水平测定判断被动吸烟的程度,并对14 d空气中尼古丁含量和NO2水平进行测定以评估室内暴露因素。患儿3岁之前,多次收集其床上和地板的粉尘用于屋尘螨(Der p1)、蟑螂(Bla g1)、鼠(Mus m1)、猫(Fel d1)、狗(Can f1)变应原水平的检测,收集室内的尘土样本用于内毒素和麦角固醇的检测,其为革兰阴性细菌和真菌的细胞壁成分。在患儿3月龄时对采集的尘土样本用不依赖培养的微生物组分析方法,通过16S rRNA测序确定微生物组群。

该研究收集的儿童样本人群特征及其在城市环境的室内暴露因素分析充分且完整,故其结果证实了很多已知的与哮喘相关的环境危险因素,如被动吸烟、3岁以内的频繁感冒以及母亲压力较大等,该研究新的发现在于患儿出生后3年之内暴露于蟑螂、猫和鼠变应原的水平与哮喘的发生之间呈负相关。尽管这些变应原与细菌暴露水平呈现明显的相关性,但是其中微生物的保护作用微乎其微(图1)。室内灰尘中大量不同类型的细菌丰度与哮喘的发病相关,而哮喘的发病并不依赖于变应原水平。某些类型的细菌是哮喘发生的危险因素,如葡萄球菌、嗜血杆菌属、棒状杆菌及其他鞘氨醇单胞菌属;而非哮喘儿童家中采集的灰尘中库克菌属、差异球菌属、双歧杆菌属和不动细菌属为优势菌,这些微生物信号仅在单一细菌类群研究中可见,但细菌多样性、内毒素或麦角固醇水平与哮喘发病无明确相关性。

这项研究结果之所以引起关注,在于此前Morgan 等[4]的研究显示在城市环境中,变应原暴露尤其是户尘螨、猫毛、老鼠和 蟑螂增加了变态反应性疾病和哮喘的发病风险,这些发现同时也推动了两项关于哮喘高风险人群尘螨变应原回避的随机对照试验,试验将高风险人群随机分为严格尘螨回避组和正常对照组[5-6],两项研究均发现生命早期进行尘螨回避组患儿虽然可使尘螨暴露水平分别减少61%和97.6%,但并未能够预防哮喘的发生。相反,变应原避免措施与特应性皮炎的发病风险增高相关(澳大利亚研究)[5],也与变应原致敏相关(曼彻斯特研究)[7]。因此,在儿童早期阶段减少环境变应原的暴露或许不仅不能获益,反而增加了致病风险。

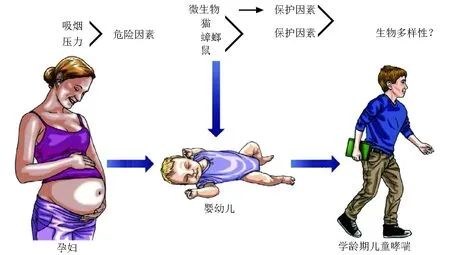

图1URECA出生队列研究提示,围产期危险因素,如母亲压力和孕期吸烟等增加学龄期儿童哮喘患病风险;相反,特定细菌及变应原的暴露,如鼠、猫及蟑螂相关变应原的早期暴露对哮喘发病有保护作用;与早期农场研究一致,动物和微生物的生物多样性暴露在变态反应性疾病的发生过程中或许发挥重要作用

在URECA队列研究中变应原暴露对患者的保护机制尚不明确。蟑螂、鼠、猫这些动物不仅提供了自身变应原组分,还将外界环境中的一些变应原成分携带到家中。蟑螂相关变应原暴露的保护机制一定程度上可以用双歧杆菌和缺陷短波单胞菌的保护效应解释。

关于食物变应原的作用研究显示,食物暴露途径对于致敏而言是至关重要的。年幼儿经口摄入食物变应原可以诱导耐受,然而变应原经破损的皮肤(如湿疹)渗透入体内则可以启动变应原致敏进程,这一现象在LEAP研究结果中得以证实[8]。

环境变应原暴露的途径与强度对变态反应性疾病可能均不重要,而生物多样性的程度在其中却发挥着重要作用。生物多样性假说是基于流行病学观察,如在传统乳品农场中的动物多样性、芬兰农村地区所见的植物多样性[9]及人群暴露多样性(多同胞家庭或高密度人群)均可降低特应性反应的发生概率。减少环境中生物多样性可以解读为降低人体微生物组多样性,进而导致变态反应性和自身免疫性疾病的发生。在芬兰农村和阿尔卑斯地区农场这些生物多样性与细菌丰富程度不相关,而与鲁氏不动杆菌的暴露相关[9-10]。在URECA队列研究中,不动菌属的暴露也是保护因素,该研究并未探讨至细菌的种属以下层面。URECA研究中未将哮喘与变应性分别进行研究,但在独立环境的微生物组的研究中,不动菌属的保护作用在重复研究中得到了证实。

微生物组的研究获得的重复发现相当有限,故对其潜在机制仍未完全阐明。是然,暴露于特定的种属本身可能传输风险或者获益,抑或混杂的微生物暴露携有适当的成分时可能更为重要,例如特定的代谢产物或者免疫刺激性混合物。

在URECA队列研究中,微生物组效应的重复仍有局限性。尽管蟑螂、鼠和猫毛变应原的暴露与患儿3岁之前变应原致敏和反复喘息呈明显的负相关,但是微生物信号是不同的。患儿3岁时细菌的丰富程度与变应性呈负相关,但患者7岁时未见明显相关性。在研究对象3岁时,普雷沃菌属、毛螺旋菌科、瘤胃菌科细菌的暴露对特应性喘息有保护作用,但是7岁时并无明显保护效应。这种不一致的可能原因是哮喘和变应性缺乏很好的分层、3岁患儿反复喘息和7岁儿童哮喘的不一致以及环境微生物的评估方法不同(系统进化微阵列和16SrRNA测序)。

尽管生物多样性假说是个非常新的概念,但其潜在的机制仍不明确。环境的生物多样性和人体微生物的内在联系或许可以解释部分机制,而未知的生物学结构激活机体固有免疫过程可能也是原因之一。当然,这种新的假说值得进一步关注和审视。

参考文献请见原文:

J Allergy Clin Immunol,2018, 141(4):1215-1216.

专家点评

向莉:国家儿童医学中心北京儿童医院过敏反应科

URECA研究(Urban Environment and Childhood Asthma ) 发起于2004年,其目标是阐明美国城市内经济欠发达社区儿童哮喘高患病率的环境因素和生活方式相关因素,以探索儿童哮喘预防的新策略。

该研究采用队列研究设计,在美国4个城市的经济欠发达社区对有哮喘高危因素的442例婴儿进行了为期7年的随访,通过严谨的设计、细致的指标分析和密切随访,获取了客观的结果和结论。早期多项基于农场环境的研究显示,暴露于同时存在变应原和微生物的环境可降低哮喘及变态反应性疾病的发病风险。URECA研究的地区为经济欠发达城市,与农场环境相比,室外暴露因素较少,更有利于研究室内变应原暴露与哮喘发生间的相关性。研究结果提示婴幼儿期暴露于高水平的蟑螂、鼠、猫毛变应原环境可降低7岁时哮喘的发病风险,这些变应原与某些细菌暴露水平呈现明显的相关性。1岁以内的哮喘与非哮喘儿童所处的室内细菌分布情况存在差异,葡萄球菌、嗜血杆菌属、棒状杆菌以及其他鞘氨醇单胞菌属是哮喘发病的危险因素,而库克菌属、差异球菌属、双歧杆菌属和不动细菌属为哮喘发病的保护因素。该研究再次证实胎儿期母亲吸烟、孕期压力和抑郁可增加儿童哮喘的发病风险。

变应原暴露对URECA队列研究中儿童哮喘和变态反应性疾病的保护机制尚不明确,可能的原因为蟑螂、老鼠、猫等动物不仅提供了自身变应原的有关组分,还影响室内环境中细菌的分布,因此室内生物多样性对儿童哮喘或变态反应性疾病的发生呈现出保护效应。

生物多样性假说的潜在机制仍不明确,环境的生物多样性与人体微生物的内部相互作用通过未知的机制而激活免疫系统可能是其原因之一。当然这种新的假说仍需要进一步关注和审视。

该研究提示,减少环境变应原的早期暴露或许不仅不能获益,而且还有导致其他潜在变应原致病的风险。儿童哮喘的初级预防策略不应仅关注于如何降低变应原水平,早期更广泛的接触各种蛋白或许有利于哮喘的预防。减少孕期母亲吸烟以及缓解孕期及婴幼儿期母亲的精神压力亦有利于哮喘的预防。

向 莉主任医师、副教授、硕士研究生导师,首都医科大学附属北京儿童医院过敏反应科主任。1994年毕业于北京医科大学,1997年进入北京儿童医院工作,从事儿童哮喘、变态反应性疾病、儿童肺功能领域的临床和科研工作。擅长儿童哮喘、反复呼吸道感染、慢性咳嗽、婴幼儿反复喘息、变应性鼻炎、花粉症、食物过敏等疾病的诊疗。先后在美国纽约Montifiore儿童医院 、芝加哥Advocate Hop儿童医院、纽约Morgan Stanley儿童医院研修和任访问学者。近年来主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市教育委员会科技计划重点项目、首都特色临床应用研究、北京市科委科技新星计划等多项课题,参加科技部十一五、十二五、十三五科技支撑计划课题、北京市科技计划课题等。在国内外学术期刊发表论文80余篇。获世界变态反应组织(WAO)、亚太儿科过敏呼吸和免疫学会优秀论文奖。参编《实用儿科呼吸病学》、《诸福棠实用儿科学第八版》、《儿科疾病临床诊疗规范教程》等专著。任中国医师协会儿科医师分会儿童过敏专委会副主任委员、中国医师协会变态反应医师分会委员、北京医师协会变态反应专科医师分会副会长、北京医学会过敏变态反应学分会常委、中华医学会变态反应学分会青年委员、中华医学会儿科分会青年委员、全国儿科哮喘协作组副组长等多项学术兼职。