蜂疗致蜂毒过敏的临床特征及影响因素

2018-09-06王子熹BobbyQuentinLanier李丽莎徐迎阳

崔 乐,王子熹,关 凯,Bobby Quentin Lanier,李丽莎,徐迎阳,尹 佳,徐 涛

蜂疗是将蜂蜇疗法与针灸相结合的一种治疗方法,在传统医学中用于缓解疼痛和抑制炎症反应[1],对某些疾病的疗效与常规治疗相同或更好。研究表明蜂疗可以缓解类风湿关节炎症状,并阻断疾病的进展[2]。此外,蜂疗还用于其他多种疾病的治疗,如骨关节炎、多发性硬化、哮喘和肿瘤[3-6]。尽管目前证实蜂疗疗效的证据等级不高,但是在中国、韩国、越南等亚洲地区,无论在民间诊所还是中医医院均常应用。统计数据表明,普通人群中蜜蜂或胡蜂蜂毒局部过敏的患病率为2.4%~ 26.4%,全身过敏的患病率为0.3%~8.9%[7-9];高危环境暴露人群(如养蜂人、护林员等)蜂毒全身过敏的患病率高达10%~26%[10-12];然而蜂疗人群蜂毒过敏的情况尚无相关报道。关凯等[13]研究发现,5.6%(3/54)的蜜蜂蜂毒过敏患者为医源性,蜜蜂蜂毒所致的严重变态反应中6.7%(2/30)与蜂疗有关,提示在蜂疗人群中蜂毒过敏不容忽视。本研究对接受蜂疗的人群进行横断面调查,旨在初步了解在我国中医医院接受蜂疗人群的基本情况、蜂毒过敏的患病率和临床特征,并分析蜂毒过敏的相关危险因素。

1 资料与方法

1.1 现场调查

于2017年12月至2018年1月在华北地区石家庄大正蜂疗医院、华南地区广州中医药大学附属第一医院和深圳市中医院对接受蜂疗的患者进行横断面问卷调查,调查项目包括:(1)受访者的人口基线学信息:包括居住区域、变态反应史(是否患变应性鼻炎、哮喘、湿疹、食物过敏等);(2)蜂毒过敏的临床特点:包括局部反应面积的大小和持续时间、全身反应的相关症状;(3)可能的影响因素:包括接受蜂疗的基础疾病、蜂疗频率、曾经被活蜂蛰刺的情况。考虑到样本量和疾病的发病机制,将蜂疗基础疾病分为结缔组织病相关性关节炎(类风湿关节炎+强直性脊柱炎)、非结缔组织病相关性关节炎(骨关节炎+腰椎间盘突出症+颈椎病+痛风)和其他(健康+外周神经病+肿瘤+脑血管病)3类。

对疑似蜂毒过敏的患者进行蜂毒变应原皮肤点刺试验(skin prick test,SPT)以明确诊断。所有受访者均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 蜂毒过敏分类:膜翅目昆虫叮咬的非变态反应包括局部刺激反应,全身毒性反应较少见[14];变态反应包括IgE介导的大局部反应和全身反应[15]。大局部反应定义为蜇伤部位较重的发红和肿胀,蜇伤后1~2 d逐渐扩大,直径约10 cm,通常持续5~10 d。全身反应表现为荨麻疹、血管性水肿、哮喘或可能危及生命的严重变态反应。参照Ring和Messmer[16]分级标准,根据蜜蜂蜇刺后在蜂蜇部位以外组织和/或器官出现的临床症状及体征将严重变态反应的程度分为4级。

1.2.2 蜂毒过敏诊断:蜂毒过敏诊断参照文献[17]的标准:(1)具有蜂蛰刺后出现变态反应的临床病史;(2)蜂毒变应原SPT或血清特异性IgE阳性。同时满足以上两个条件可诊断为蜂毒过敏。本研究采用蜂毒变应原SPT评估蜂毒致敏状况。

1.2.3 蜂毒变应原SPT:采用蜜蜂蜂毒变应原浸液(100 μg/ml,ALK®,丹麦)在受试者前臂屈侧皮肤进行点刺,并用10 mg/ml组胺和0.9%生理盐水以同样的方法点刺分别作为阳性对照和阴性对照。用蜜蜂蜂毒变应原浸液点刺15 min后出现直径3 mm以上的风团且阴性对照无反应,则判别为SPT阳性。

1.3 统计学方法

分类变量用率或百分比描述,正态分布的连续型变量用均数±标准差描述,非正态分布的连续型变量用中位数和四分位数描述。多个组连续变量的总体差异比较采用单因素方差分析;有序变量和分类变量的组间差异比较采用秩和检验和Fisher精确概率法。蜂毒过敏的相关影响因素分析采用Logistic回归分析法,评估比值比(OR值)。

2 结果

2.1 华北和华南地区蜂疗方法的异同

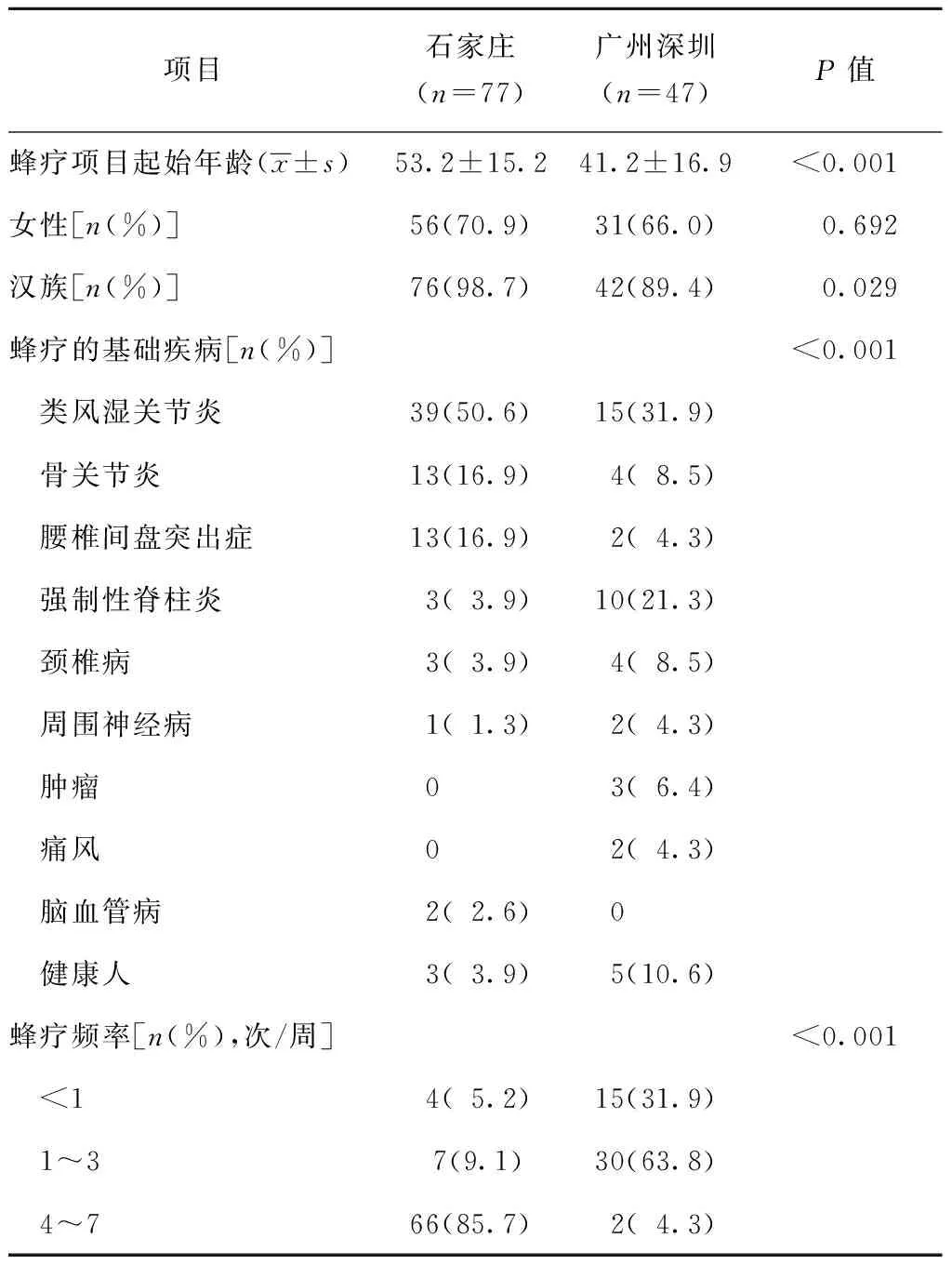

华南地区开始接受蜂疗的人群平均年龄明显早于华北地区,差异有统计学意义(P<0.001);受试者以女性居多(表1)。华南地区接受蜂疗的基础疾病与华北地区明显不同,华北地区接受蜂疗的基础疾病以类风湿关节炎、骨关节炎、腰椎间盘突出症最为常见;华南地区以类风湿关节炎比例最高,其次为强直性脊柱炎,此外还有部分肿瘤患者以及以保健为目的而接受蜂疗的健康人。华北地区每周接受4次以上蜂疗者占总接受蜂疗总人数的84.8%,华南地区每周接受蜂疗≤3次者占接受蜂疗总人数的64.6%。

2.2 蜂疗人群中蜂毒过敏情况

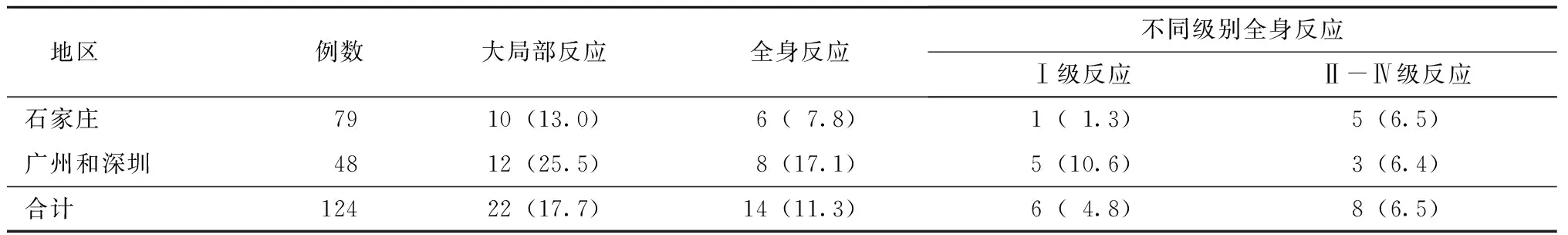

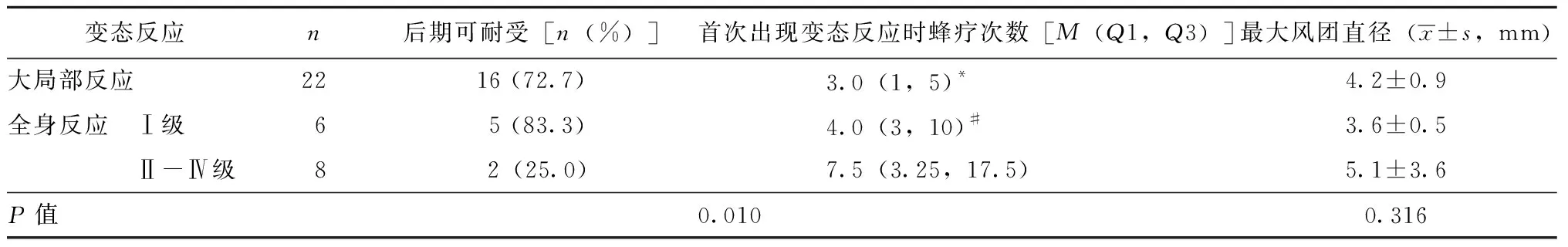

127例受访者中44例在蜂疗过程中出现变态反应,41例接受了SPT,3例未接受SPT者排除本研究。124例纳入统计的受访者年龄18~78岁,平均(50.8±16.6)岁,其中女性占68.5%;36例蜂毒SPT结果阳性,5例出现过大局部反应者SPT结果阴性,在除外导致SPT假阴性的可能后纳入非变态反应组。根据蜂蜇部位以外组织和器官出现的临床症状和体征,14例全身反应中6例表现为全身皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹和/或血管性水肿,为Ⅰ级全身反应;8例反应累及2个或2个以上器官系统,表现为皮肤荨麻疹、血管性水肿,伴有呼吸或消化系统症状,严重者出现血压下降,需要肾上腺素急救,为Ⅱ-Ⅳ级全身反应(表2,3)。在14例全身反应者中,4例首先表现为大局部反应,随后出现Ⅱ-Ⅳ级全身反应;1例先出现大局部反应,随后依次出现Ⅰ级反应、Ⅱ-Ⅳ级反应。首次出现大局部反应、全身反应的蜂疗次数(中位数)逐渐增加,差异有统计学意义(P=0.010)。SPT的风团大小与蜂毒过敏的严重程度无关。72.7%的大局部反应者和83.3%Ⅰ级全身反应者在此后蜂疗中未再出现变态反应,只有2例Ⅱ-Ⅳ级全身反应者可以耐受蜂疗过敏,占25.0%。

表1 华北和华南地区蜂疗人群的基本特征Table 1 Demography of the subjects received live bee acupuncture in North China and South China

表2 蜂疗人群中蜂毒过敏的患病率[n(%)]Table 2 Prevalence of allergy to bee venom after live bee acupuncture[n(%)]

表3 大局部反应及全身反应的临床特征Table 3 Clinical features of large local reaction and systemic reaction

*n=27,#n=7,因4例首先表现为大局部反应,随后出现Ⅱ-Ⅳ级全身反应;另1例依次出现大局部反应、Ⅰ级反应、Ⅱ-Ⅳ级反应

2.3 蜂毒过敏的相关危险因素

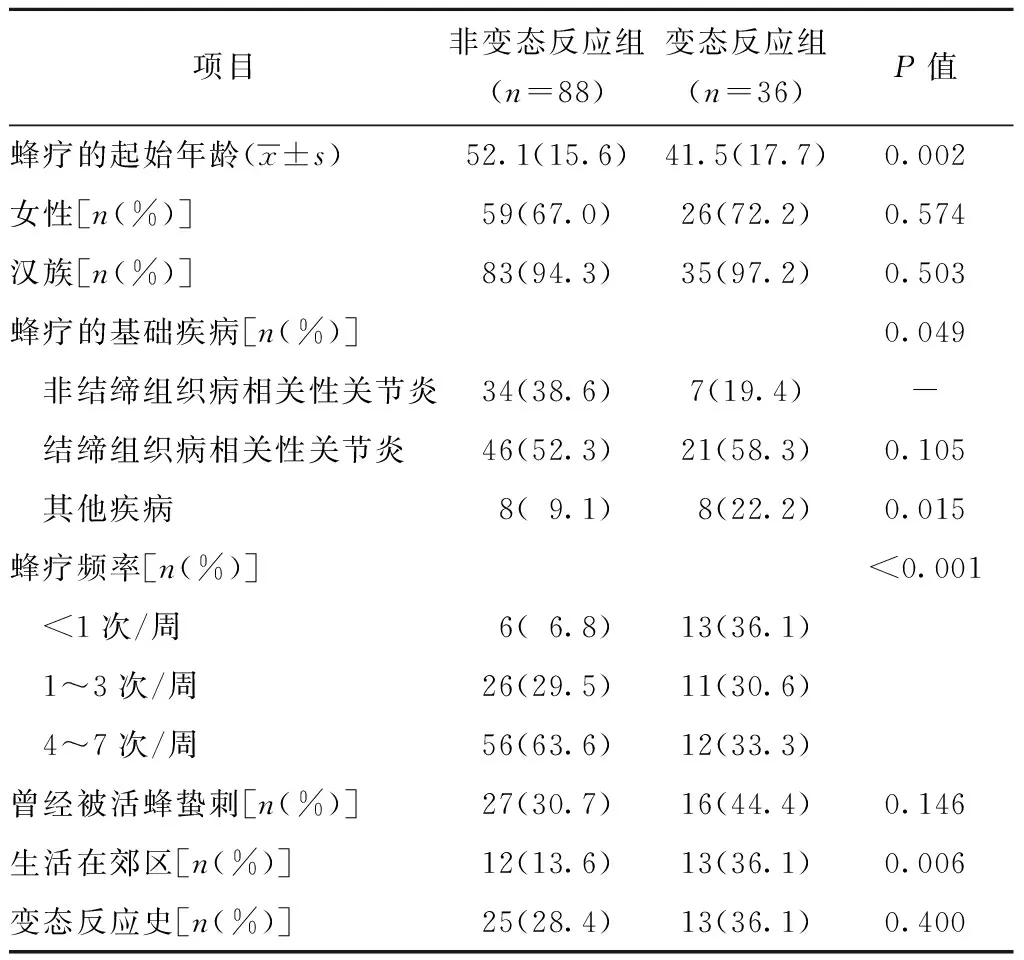

生活在郊区者,变态反应组接受蜂疗的频率和非变态反应组之间差异有统计学意义;此外,开始接受蜂疗的年龄与蜂毒过敏存在较强的关联(P=0.002)。变态反应组和非变态反应组中健康人及患外周神经病、肿瘤等基础病者分别占22.2%和9.1%,差异有统计学意义(P<0.05);变态反应组和非变态反应组结缔组织病相关性关节炎者分别占58.3%和52.3%,差异无统计学意义(P=0.105)(表4)。

表4 两组患者蜂疗过敏相关因素Table 4 Relative factors of allergy to bee venom betweentwo groups

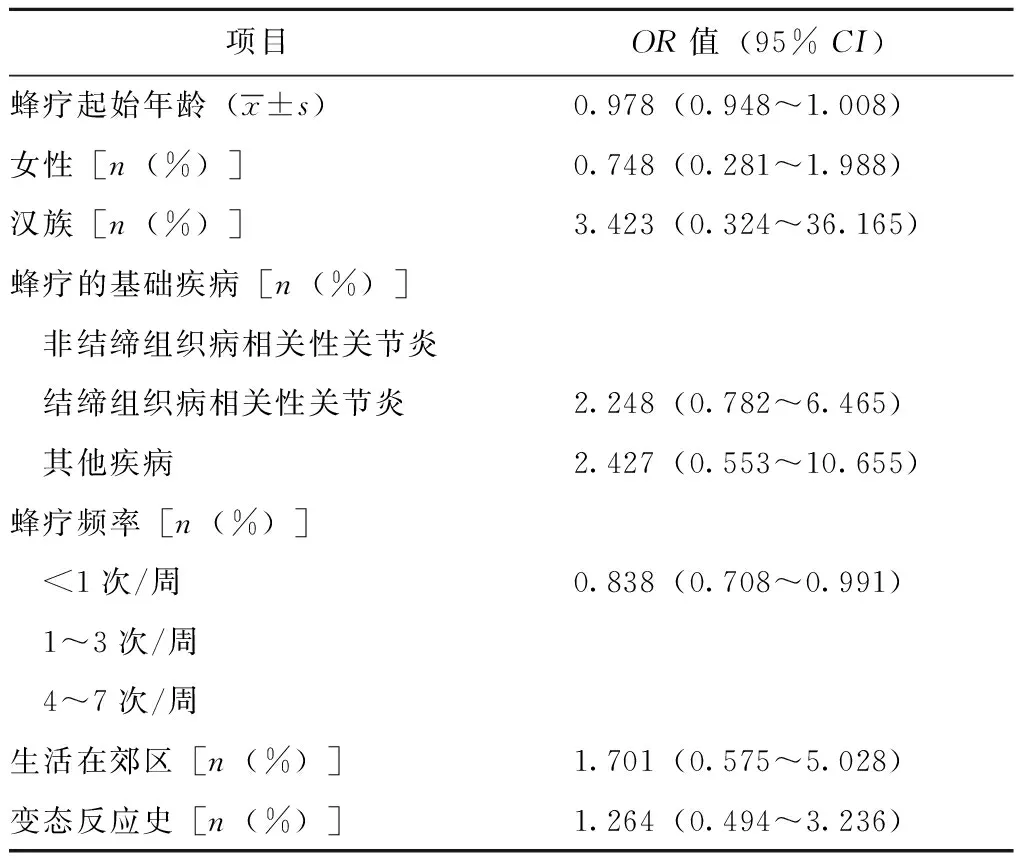

Logistic回归分析显示,结缔组织病相关性关节炎、其他基础疾病、居住在郊区、变态反应史等因素增加蜂毒过敏的风险,但差异无统计学意义(P>0.05)(表5)。调整蜂疗的起始年龄、生活在郊区、性别、基础疾病、变态反应史后,蜂疗频率对于蜂毒过敏的比值比(OR值)为0.838(0.708~0.991),即蜂疗的频率每增加1级,蜂毒过敏的风险下降0.838。

3 讨论

长期以来蜂疗在传统医学中用于缓解疼痛和炎症[18]。在我国,中医使用蜂疗治疗一些慢性疾病,如类风湿关节炎、骨关节炎等。本研究表明,华南地区开始蜂疗者的年龄较早,并且接受蜂疗的病种也较多,除了常见的类风湿关节炎外,还有一些难治性疾病,如强制性脊柱炎、肿瘤等,部分健康人也用蜂疗作为保健疗法。

表5 蜂疗过敏的多因素分析Table 5 Relative factors of allergy to bee venom

既往对于蜂毒过敏的流行病学调查主要是对于接触蜂的人群,但在蜂疗人群中缺乏相关的研究和数据。本研究表明,蜂疗人群蜂毒过敏的患病率为29.0%,全身反应的患病率为11.3%,该患病率明显高于既往报道的一般人群。接受蜂疗者可视为高危暴露人群,但蜂毒过敏的患病率相对较低,分析可能原因为本研究调查对象均正在医院接受治疗,而既往出现过蜂毒过敏,尤其是严重变态反应患者,可能退出蜂疗而未被调查。

全身反应有可能继发于大局部反应。关凯等[13]发现出现大局部反应者在未来1~12个月再次被蜂蛰后可能出现全身反应。本研究发现,在14例蜂毒全身反应者中5例首先出现大局部反应,随后才出现全身反应。首次出现大局部反应,随后依次出现Ⅰ级全身反应、Ⅱ-Ⅳ级全身反应的蜂疗者接受蜂疗的中位次数依次增加(分别为第3次、第4次和第7.5次)。因此,对于大局部反应者要警惕发生全身反应的可能,建议大局部反应者需要密切随访并配备应急药物或抢救设施,包括肾上腺素等。

Logistic回归分析显示,生活在郊区或既往经历过活蜂蛰刺并不会增加蜂毒过敏的风险。既往未经历过活蜂蛰刺或对蛰刺无过敏反应的人在蜂疗过程中依然可以通过反复地蛰刺致敏。因此,不能因为患者既往未被活蜂蛰刺或未出现变态反应而认为该患者在蜂疗过程中不会过敏。此外,本调查未观察到变态反应史与蜂疗过敏之间存在显著的关联。

本研究发现,所患不同基础疾病的蜂疗患者蜂毒过敏的患病率不同。有研究发现,普通人群反复暴露于变应原可诱发更严重的变态反应[19]。类风湿关节炎患者的蜂毒过敏患病率高于骨关节炎。变应性疾病通常被认为以Th2型细胞为主,因此推测可能与以Th1型细胞为主的疾病(例如类风湿关节炎)相互排斥。但有研究表明,Th2型疾病可能与Th1型疾病共存。例如,变应性疾病与类风湿关节炎存在显着相关性[20],哮喘和变应性鼻炎与类风湿关节炎显著相关。在本研究中,类风湿关节炎、强直性脊柱炎等结缔组织病可以增加蜂毒过敏的风险,但未显示出统计学意义,这可能与样本量小有关。

此外,本调查发现蜂疗的频率增加可以降低蜂毒过敏的风险,蜂疗停止较长时间后再次接受蜂疗有可能会出现变态反应,这与变应原特异性免疫治疗中观察到的现象相似,即在长期中断免疫治疗后,患者再次皮下注射变应原可能诱发变态反应。因此,规律定期接受蜂疗可以降低变态发生的风险。

本研究存在一些不足之处,如横断面调查时,患者对既往接受蜂疗以及蜂毒过敏的细节回忆可能不准确以及研究中心的研究对象数量与样本量均偏少。因此仍需要多中心、大样本的前瞻性队列研究进一步探讨蜂疗过敏的临床特征及其影响因素。