慢性心力衰竭病人心率减速力及连续心率减速力的研究

2018-09-05,,

,,

随着我国人口的老龄化,肥胖、糖尿病、高血压等疾病发病率的增高,心肌梗死后生存率大幅度提高及更多有效的预防猝死方法的应用,我国心力衰竭病人数逐渐增多。多种心血管疾病的终末阶段发展为慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF),《中国心血管病报告2013》提出我国心血管病患病率处于持续上升阶段。心力衰竭的发展特点是“事件链式、阶段式”,基于我国人口基数较大,心血管病及其危险因素的流行导致事件链终点的心力衰竭患病率逐年增加[1]。随着诊疗方法的改进,现在许多国内外学者逐渐将研究重点放在评估预后及如何运用方法筛选猝死高危病人,进而尽早地进行临床干预,改善预后。心率减速力(deceleration capacity of heart,DC)及连续心率减速力(heart rate deceleration runs,DRS),是一种评价迷走神经张力的新指标,其概念及检测方法、意义由德国Schmidt与Bauer教授分别于2006年及2012年提出,由郭继鸿教授引入国内。DC是指在Holter所记录的24 h心电信息中,离线后根据位相整序信号平均技术(phase rectified signal averaging,PRSA)分析整体心率变化趋势及心率减速能力,从而判断迷走神经张力[2]。DRS是指在Holter记录的24 h心电信息中,连续出现RR间期延长的现象。DRS与DC相互补充,DC是单周期心率减速能力,DRS是连续发生心率减速现象,均为迷走神经对窦性心律的负性频率调节作用,与良好的预后相关[3]。DC及DRs在国内外较多研究中用于急性心肌梗死后猝死高危病人的危险分层及预警[4-7],在CHF病人中的研究较少,本研究DC及DRS在CHF病人的变化及意义,并与传统的自主神经功能评价指标心率变异性(HRV)指标全部窦性心搏RR间期标准差(SDNN)及心率震荡(HRT)相比较,探讨DC及DRS在CHF病人中自主神经功能评价及危险度的评估作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2015年1月—2016年1月住院治疗的慢性心力衰竭病人145例为心衰组,男95例,女50例,平均年龄63岁。入选病人均符合《中国心力衰竭诊断及治疗指南2014》,CHF病因包括冠心病、心肌病、高血压性心脏病、肺源性心脏病、瓣膜性心脏病。并选择同期在我院经详细病史询问及体格检查,心电图、胸片、心脏彩超、血生化等指标排除器质性心脏病的病人276例作为对照组。两组均为窦性心律。排除标准:基础心率为非窦性心律者,如心房扑动、心房颤动,安装临时或永久性起搏器者等;病态窦房结综合征,房室传导阻滞;合并心源性休克;甲状腺功能亢进或低下,严重贫血,恶性肿瘤,严重肝肾功能损害者,近期有严重感染。

1.2 方法

1.2.1 DC及DRS检测方法及判断标准 采用美国DMS公司12导联动态心电图分析系统对两组进行24 h动态心电图检查,剔除记录时间<23 h,删除有干扰或错误记录,排除异位搏动,人为干扰和逸搏等影响因素。然后应用动态心电图记录分析系统将记录回访,离线后经分析系统自动计算出DC值及DR2、DR4、DR8。计算方法:①心衰组病人在入院1周内完成动态心电图检查,对照组随机完成;②将所记录的24 h心电信息经120 Hz数字自动化处理系统转化为以心动周期RR值为纵坐标的序列图,相邻的两个心动周期的RR值作比较,若后一心动周期RR值较前延长,则为减速周期,反之为加速周期,当实测的RR值比前一心动周期延长或缩短>5%时认为存在人工伪差,则该周期被自动剔除;③确定心率段的长短:以每个加速点或减速点为中心点时,两侧的心动周期各取多少,当确定为20个周期时,左右各取10个心动周期;④各心率段的位相整序,以入选的减速点为中心,然后进行不同心率段的有序排列;⑤对应序号的周期进行信号平均,经位相整序后分别计算出对应周期的平均值,包括X(0):所有中心点的RR间期平均值,X(1):紧邻中心点右侧的第一个所有RR间期的平均值,X(-1):紧邻中心点左侧的第一个所有RR间期的平均值,X(-2):中心点左侧相邻的第二个所有RR间期的平均值;(6)分别计算出X(0)、X(1)、X(-1)、X(-2),然后代入公式,DC=[X(0)+X(1)-X(-1)-X(-2)]×1/4,得到DC值。DRs与DC值在完成24 h Holter后离线经分析系统自动计算,两者同时获得,原理相似,DR1指连续两个心动周期中后一个心动周期较前延长,DR2指连续3个心动周期中,后2个发生心率减速现象,以此类推,DR10即连续11个心动周期中,依次发生10个心动周期减速现象。计算方法:①筛选出逐渐延长的RR间期值;②确定心率减速力持续的周期值,以RR间期值为纵坐标,以心动周期的序号为横坐标,制成不同DR周期值的顺序图;③计算持续周期不同的心率减速力的绝对数值及相对数值,先计算DR1~DR10的心率减速力的绝对值,再除以记录时间段内窦性心律RR间期的总数值,从而得到持续不同心率减速力周期的相对值。DC>4.5 ms为低危,在4.5 ms~2.6 ms为中危,≤2.5 ms为高危病人,根据学者Schmidt提出的预警流程图[4],低危组意义为DR4>0.05%,且DR2>5.4%并且DR8>0.005%,中危组定义为DR4>0.05%,DR2≤5.4%或DR8≤0.005%;高危组定义为DR4≤0.05%。若DC值及DRS判定的危险分层有差异,则以较高级别的危险分层为主。

1.2.2 HRV指标测定 SDNN及平均心率,HRT指标震荡初始(TO)及震荡斜率(TS),通过DMS分析系统软件计算获得。

1.2.3 LVEF测定 采用Vivid E9型彩色多普勒超声诊断仪,用Simpson法计算获得LVEF。

2 结 果

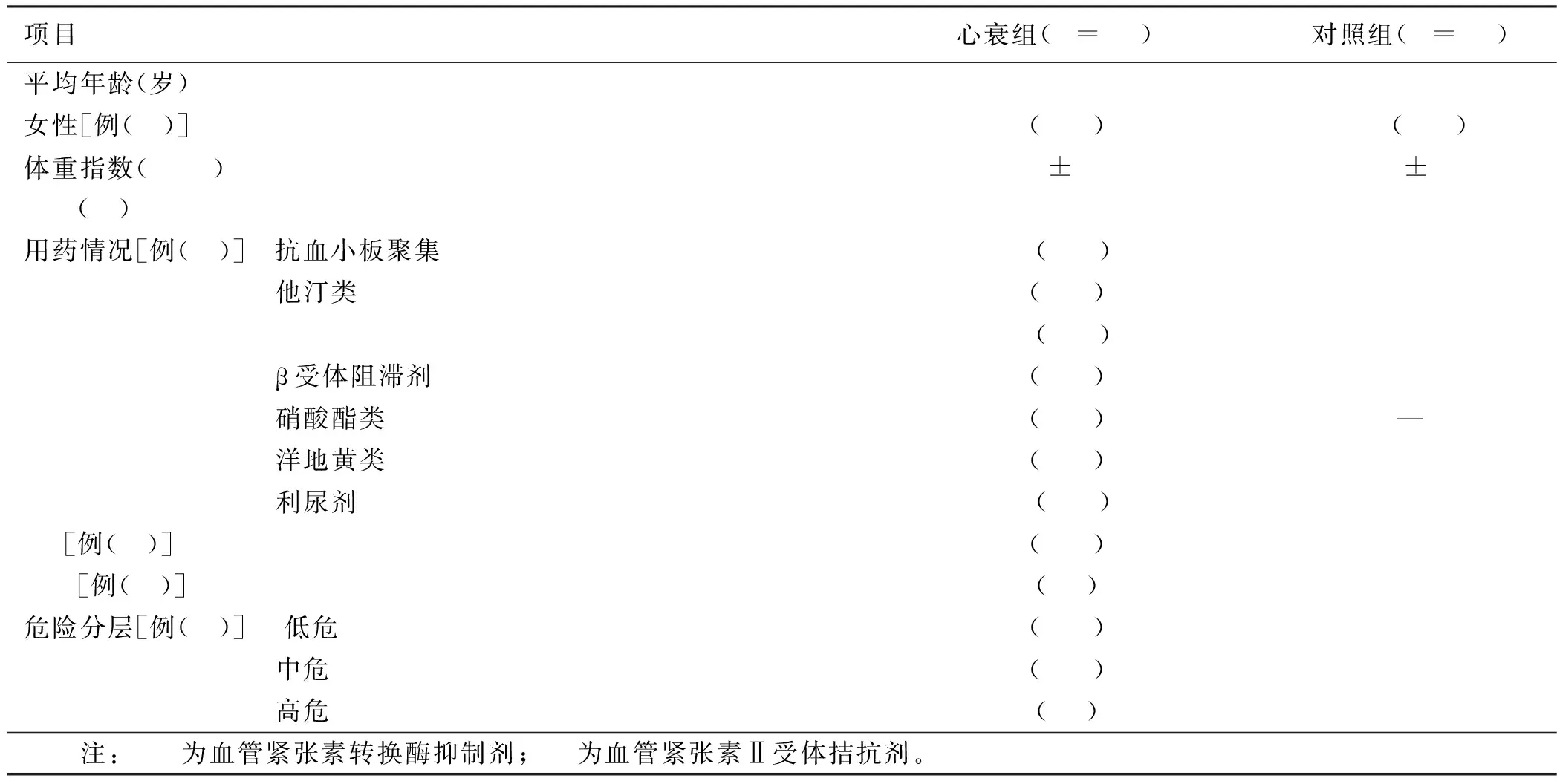

2.1 两组病人基线资料比较 两组基线资料根据危险分层标准,CHF组中有11例病人为高危组,72例中危组,62例为低危组。两组年龄、性别、体重指数、LVEF比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 心衰组和对照组基线资料比较

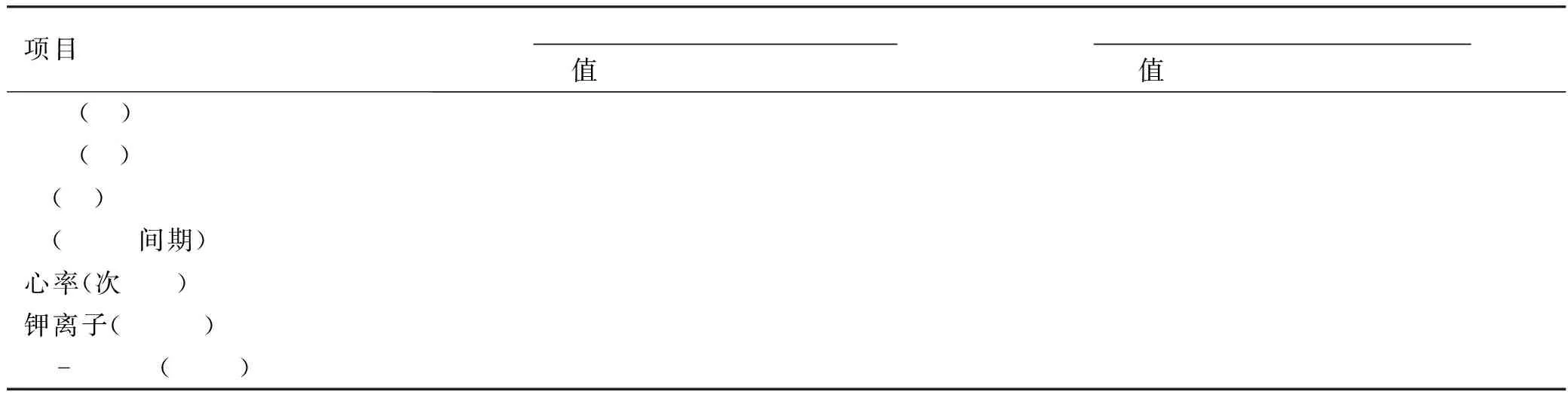

2.2 心衰组和对照组间的相关心电分析指标比较 与对照组相比,心衰组DC明显减低,AC较高,TO值增大,TS值及SDNN、LVEF显著减小,N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)增加,发生室上性早搏及室性早搏数增加,DR2及 DR4、DR8减小,差异有统计学意义(P<0.05),而钾离子在两组中无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

2.3 心衰组不同射血分数病人之间心电分析指标比较 射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)病人49例,LVEF中间值的心力衰竭(HFmrEF)病人48例,射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)病人48例,3组间DC、AC、SDNN、平均心率、TS、钾离子、NT-ProBNP比较差异无统计学意义(P>0.05),而AC在三者之间比较时,即使P值为0.045,其接近0.05,统计学的意义甚微,故认为AC在3组间比较时无统计学意义。详见表3。

2.4 CHF病人的DC、DRs与不同指标的相关性分析 CHF病人的DC值与SDNN、TS、NT-proBNP呈正相关,而与平均心率呈负相关,差异有统计学意义,虽与LVEF及钾离子等呈正相关,与TO呈负相关,但无统计学意义。CHF病人的DRS与SDNN、TS、NT-proBNP呈正相关,而与平均心率呈负相关,差异有统计学意义,与LVEF及钾离子等呈正相关,与TO呈负相关,但无统计学意义。详见表4。

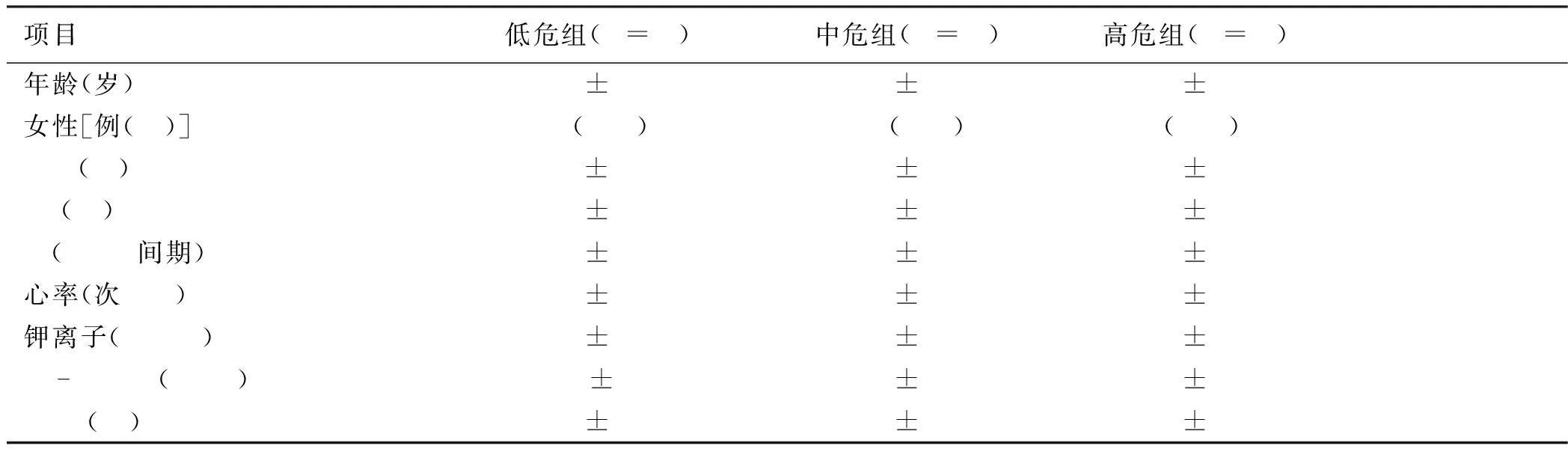

2.5 不同危险分层病人的心电指标分析 低危组、中危组、高危组病人在年龄、性别等方面比较差异无统计学意义(P>0.05)。随着风险级别的增高,SDNN降低,平均心率及NT-proBNP增加,差异有统计学意义(P<0.05),而LVEF及钾离子、TO、TS指标无统计学意义(P>0.05)。详见表5。

表2 心衰组和对照组相关心电分析指标比较(±s)

表3 心衰组不同射血分数病人之间心电分析指标比较(±s)

表4 心衰组DC及DRS与不同指标的相关性分析

表5 不同危险分层病人的心电指标比较

3 讨 论

心力衰竭在我国有着较高的发病率及患病率,并呈不断增长的趋势,心力衰竭的疾病负担逐渐加重,虽然住院病人的病死率有所下降,但出院后的长期预后依然很差,心力衰竭已成为严重影响我国居民健康的重要疾病,鉴于此临床研究逐渐重视预防,从而积极早期干预,以改善长期预后。DC检测技术是评估迷走神经对心脏的负性频率调节作用,这种调节精细入微,存于每一个心动周期中,当这种生理性储备功能下降时,心率减速力值减小,迷走神经的保护性作用下降,容易发生恶性心律失常,猝死风险较大,这一结论不仅仅限于心肌梗死,还应用于心肌病、肺部疾病,判断孕妇自主神经功能调节对胎盘血管功能影响等[8-10]。DRs是对DC的一种扩展及补充,两者描述的生理性调节过程相似,从不同的方面反应心率发生减速现象。DC是单周期调节,而DRs是多个心动周期的连续减速现象,是窦性心律在短时期内接受迷走神经调节的具体表现。随着心力衰竭病人心室重构、心肌纤维化等改变,神经体液机制相应发生变化,交感神经过度激活,而迷走神经的抑制作用减弱,本研究中,心衰组病人的DC值减少,AC值增加,心率及室上性早搏数目、室性早搏数目增加,说明交感神经功能亢进,迷走神经的抑制性保护作用减弱,传统的表示自主神经功能指标的TO及TS异常,评估心力衰竭病人病情严重程度及预后的LVEF下降,这些指标表明心力衰竭病人自主神经功能严重受损,尤其是迷走神经的保护性功能明显降低,病人的预后较差。离子紊乱导致心肌除极、复极过程异常,钾离子参与整个除极、复极过程,无论高钾血症还是低钾血症均会引起各种心律失常,易发生猝死,但在此次研究中,两组病人的钾离子都在正常范围内,两组间比较差异无统计学意义,需更进一步研究钾离子及其他离子对心率减速力的影响。

《2016年欧洲急慢性心力衰竭诊治指南》中将LVEF>50%的病人称为HFpEF,既射血分数保留的病人,LVEF在40%~49%者称为HFmrEF,灰色区域的病人,LVEF<40%定义为HFrEF,既射血分数降低的病人。LVEF及NT-proBNP作为评价病情严重程度及评估预后的一个指标,临床上应用多年,LVEF越低,NT-proBNP越高,认为病情越严重,预后越差。在Gerog Schmidt的研究中认为DC的预测风险能力优于SDNN及LVEF,尤其对射血分数保留的病人(>30%)预测能力较好,因部分猝死高危病人的LVEF并不降低,说明单纯用LVEF评价病情与和预后欠佳[5]。通常认为射血分数保留的病人猝死危险性较低,而心肌梗死后病人即使LVEF正常,自主神经功能却严重受损[11]。LVEF<35%心功能Ⅱ级以上认为有植入ICD的指征,然而,有部分心脏性猝死病人LVEF并不明显降低[12-13]。本研究中对HFpEF、HFmrEF、HFrEF这3组病人各指标进行了相关比较,发现3组间在DC、AC、SDNN、心率、TO、TS及钾离子、NT-proBNP比较无统计学意义,即使射血分数正常的舒张性心力衰竭病人中已出现自主神经功能调节受损,迷走神经张力降低,交感神经兴奋性增高,DC值的降低并不随着射血分数降低而降低,而联合DC及DRs与其他指标可以更好地对这部分病人进行全面评价。DC是较好的死亡风险及危险分层较好的预警信号,它不受LVEF的影响,这些发现提示HFpEF的管理和治疗需改善[9],目前针对收缩性心力衰竭的治疗及评估手段并不完全适用于舒张功能障碍的病人。

HRT用于评估迷走神经张力,对猝死有较强的预警能力,并有循证医学的支持[14],HRV用于判断自主神经功能也已得到公认。DC认为是HRV的一种变形[5],本研究中,DC与SDNN、TS、心率、NT-proBNP呈正相关,差异有统计学意义,表明DC与传统的指标同样可以应用于慢性心力衰竭病人中,评价自主神经功能受损程度,判断预后。

血中NT-proBNP增高,其上升程度与CHF严重程度相关,是失代偿心力衰竭病人死亡的独立预测因素[15],应用DC及DRs将病人分为低危组、中危组、高危组,发现DC、DRs与SDNN、NT-proBNP、平均心率之间有统计学意义,随着危险级别增高,SDNN值逐渐下降,平均心率增加,NT-proBNP增加,病情越严重,预后越差,DC值及DRs可用于判断病情严重程度及评估预后,并运用DRs危险流程图检出高危病人,尤其是LVEF保留的病人[16],提高警惕对这一类病人的早期关注。

在CHF病人中,不论有无LVEF的减少,DC值显著下降,迷走神经功能减弱,提示预后较差,应用DC及DRs可对病人进行双向判断,筛选高危病人,及早进行临床干预。DC、DRs联合HRV指标及NT-proBNP等其他指标,更全面地对CHF病人病情作出评估及预测预后,指导治疗。

本研究中存在不足有:系回顾性研究,不可避免地存在选择偏倚,其次,样本量不够大,所选病例的年龄段偏大,并不能完全代表整个人口学数据;部分心力衰竭合并房颤病人未能纳入,结论不适用于合并房颤的病人。目前对DC及DRs在心血管疾病方面的探讨还处于初级阶段,缺乏多中心、大样本的研究,需要后续研究进一步扩充对DC及DRs的认识。