围观他人之痛3.0

2018-09-03郑萍萍

郑萍萍

6月20日,甘肃庆阳,在丽晶百货大楼窗外踌躇四个小时后,19岁的女孩最终挣脱了消防员的手……

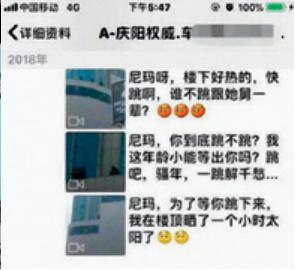

拍摄于现场的一条视频记录了在消防员撕心裂肺的痛哭声中,楼下围观的人群里居然有人鼓掌、哄笑起来;而几乎同一时刻,社交媒体上弹出了这样的留言:终于跳了。

没有人知道这场线上、线下的围观始于何时。事后,一家媒体报道,女孩爬上大楼后不久,楼下便聚集起了十几位围观者。有人掏出手机拍了几段视频,发布在朋友圈。其中一位发布视频的围观者解释称,当时自己只不过是为了让大家知道,这里有个女孩在跳楼。

视频被转发、传播,很快引起了庆阳当地主播们的注意。这篇报道写道:其中一名男主播迅速赶到现场,在某直播平台上发布“庆阳市西峰小十字丽晶楼上女的想不开想跳楼”的直播,语气轻松地猜测女孩“寻死觅活”的原因。

直播引发了更多人的围观,一位在丽晶工作的当事人回忆:“那天就好像整个庆阳人都出来了。” 而当天女孩的一位亲人正是通过这种残酷的方式得知她要跳楼的消息,放下手机赶到现场。

如果不是当地警方25日晚的官方通报,似乎没有人意识到,围观也可能是一种犯罪。通报表示,对于事发当晚在现场起哄拍摄视频妨碍救援的人员,已有2人被行政拘留,24日,又确定了6人,事件正在进一步调查中。

有人质疑:“在这场悲剧中,相比失德的老师、包庇的学校、冷漠的同学、推卸责任的执法机关,直播、拍照、围观的人对自杀的女孩又做了什么!?”而一项关于围观者是否该受到法律制裁的小调查显示,22%的人表示“看热闹不犯法”。

“单纯的围观而不去救助,根据目前的法律,并不违法”,中国社科院法学研究所研究员支振锋对媒体表示,但如果围观者妨碍了救援,根据其程度可能会违反治安管理处罚法,甚至可能构成犯罪;如果并没有妨碍救援,但是有起哄等言行,引发现场更多的人围观,或者对当事人造成言语刺激,引发伤害结果的发生,也可能构成妨碍社会秩序,甚至是犯罪。

被鲁迅先生痛斥“围观杀人”的“看客”自古有之,如今躲在手机、互联网后面的围观者数量只会更为庞大。如果我们把现场实地围观看作“围观”的1.0版的话,旁观照片等媒介传递的痛苦是为2.0,那么如今建立在社交媒体和直播等基础上对他人痛苦的围观,是否可以“升级”为3.0版?

“人们喜欢观看苦难的图像”,英国哲学家埃德蒙·伯克(Edmund Burker)在1757年写道:“我深信我们对他人的真正不幸和痛苦怀有一定程度但绝非轻微的喜悦。”英国作家威廉·哈兹利特( William Hazlitt)在谈及为什么我们总爱读报纸上关于严重火灾和骇人听闻的谋杀的报道时,给出了答案:就像同情一样,“爱祸害”“爱残忍”也是人类的天性。

这两位来自英国的文学批评家都还未曾见识“作为真相目击者”的摄影术的爆发。而那些和早餐一起端上来的活生生的有关他人痛苦的影像,更是激发了我们有关道德、正义、审美、怜悯、恐惧、色欲等等更加复杂的反应,一如法国思想家乔治·巴塔耶(Georges Bataille)所说,“让人既陶醉又难以忍受”。

这似乎是一个古老的诅咒,我们被观看的欲望与禁忌左右撕扯着,就像俄耳甫斯原本期望从地狱带回被毒蛇咬伤的妻子,却被反复告诫“不能回望地狱”的禁忌所惑,在最后的关头永远失去了挽救妻子的机会;凡人塞墨勒受天后赫拉鼓惑,请求天神宙斯现出神的原形以证明对自己的爱,结果被伴随天神出现的雷电烧成了灰烬。这些长久以来隐喻在神话中的、人类原始的窥探与观看欲望,不断地被新的技术挖掘、激发、放大,特别是暴力、灾难与死亡,一开始便与照片相伴相生。

而手机、互联网的无处不在以及直播应用的泛滥,让这一切变得更为寻常。文章开始提到的调查中,支持“看热闹不犯法”的一位网友辩解道:“现在围观拍照只是一种习惯,传播的人也是无心之举”。殊不知,我们习以为常的“拍摄”(shoot),在英文里的另一个意思是“射击”。这一次是庆阳女孩和家人的痛苦成为“无心”围猎的标靶;而曾经,如果没有我们的围观,“网红”吴永宁就不会在“高空挑战无任何保护”的直播中失手坠亡;19岁的泸州男孩也不会选择通过在社交媒体上直播自杀的方式告别这个世界。

这并非无端的谴责。苏珊·桑塔格在《关于他人的痛苦里》揭示了同样的事实。1968年2月,埃迪·亚当斯在西贡街头拍摄到越南南方总警察局长阮玉湾准将枪杀一名越共嫌疑犯。而这件事正是阮一手策划:他把那名反绑着双手的囚犯带到聚集着一群新闻记者的街头,如果不是有新闻记者在那里观看,他也许就不会执行这次当场处决。为了方便背后的相机拍到他的侧面和囚犯的正面,阮在囚犯身侧举起了枪。

在苏珊·桑塔格看来,“成为发生在另一个国家的灾难的旁观者,是一种典型的现代经验”。人们一度以为,把远方的战争和苦难逼真地呈现在读者面前,一定会赢得他们的感同身受。但现代性似乎并不是要向我们呈现“再现的逼真性”。

美国学者乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)向我们描述了,大约在1810年至1840年间,早于摄影出现之前,人类就完成了从“暗箱”模式到“立体视镜”模式的视觉革命。有别于暗箱所提供的稳定而内向的观测,19世纪对人眼生理学的发现,诞生了新型的观察者,人类之眼重组为“现代之眼”。

和大多數人的想象不同,观察者从一开始就走向了两个方向:成为观看的主体,却失去了对观看的信任。事实上,也似乎并不存在一个“真实”的世界。照片,作为19世纪最重要的视觉影像形式,其真实性一点点地被“无节制的机械复制与扩散”所扼杀。而通过观看与远方苦难的“他人”建立起的那一丝丝联系也如桑塔格所说:根本就是一种虚假的关系。

多年后,桑塔格对自己曾经说过的“照片创造了多少同情,也就使多少同情萎缩”产生了质疑。但在她去世后的这十几年间,有关痛苦的影像呈几何级增长,甚至成为全民直播的对象。他人的痛苦越来越成为屏幕后的消费品,并不匮乏的同情心随着每一次刷新一页页下沉,一同成为网络世界“七秒钟的记忆”。

我们借由屏幕获得了一种远离痛苦的“心安理得”,然而,在现代性的关系中,没有人是一座孤岛,也不存在一个旁观的安全之所。围观他人,也终被他人围观;越是缺少同情与正义,也越容易引发“表演正义”的集体狂欢。这一幕在系列迷你剧《黑镜》中《白熊》一集已被预言:

女主角刚一醒来便遭遇连环追杀,和无处不在的杀手一起出现的是成百上千并没有施以援手而只顾着用手机拍照的看客,困惑不解的女主角死里逃生等到了反抗的机会,在扣下扳机时却发现,眼前有一扇大幕徐徐拉开:这不过是一场游戏,她不过是其中的一个角色。失忆的女主角回想起,自己曾目睹并用DV记录了男友杀人的全过程,而在这个名为“正义公园”的世界里,作为一种惩罚,管理者们借助科技一次次地抹去她的记忆,又一次次地让她在被追杀的惊恐中回想起这一切。就这样,游戏一天又一天永无休止地重启,而每一次,游戏都会在不同的看客、观众的掌声、欢呼声中落幕,他们和这里的管理者一道,为自己在“观看”中付出的正义之心而感动。

(作者为《中国青年报》视觉中心图片编辑,毕业于南京大学,长期从事新闻摄影一线工作。 )