再论《黄帝内经》“阳气者,精则养神,柔则养筋”❋

2018-09-01徐勤磊周国琪包巨太赵心华

徐勤磊,周国琪,包巨太,丁 勇,赵心华△,焦 颖,李 洁

(1.江苏护理职业学院,江苏 淮安 223300;2.上海中医药大学,上海 201203;3.华北理工大学, 河北 唐山 063000)

《素问·生气通天论》云:“阳气者,精则养神,柔则养筋。[1]”古今学者围绕该论断展开的注解有很多,主要观点集中如下:一是王冰、张景岳、张志聪等医家从生理的角度阐述“此明阳气之运养也”[2],并认为“神之灵通变化,阳气之精明也;筋之运动便利,阳气之柔和也”[3],故阳气能“内养五脏之神,出而荣养筋骨”[4];二是高世栻将“精”“柔”作为阳气的两种状态,从病理角度阐述阳气“不精”“不柔”状态下的“阳气不精而神无所养……不柔而筋无所养”[5];三是七版教材《内经选读》认为应作倒装语句式 “养神则精,养筋则柔”理解[6]。然而,诸医家并未明确指出阳气的升降与“精”“柔”的相互关系。笔者通过学习《黄帝内经》(以下简称《内经》)的阴阳升降思想,欲从《内经》阳气升降角度阐述“精”“神”的生成途径,解读阳气在升降过程中对“神”“筋”产生的影响。

1 阳气升降的时空特点

《素问·六微旨大论》云:“气之升降,天地之更用也……升降出入,无器不有。[1]”《内经》认为天地之气处于升降当中,人气应之,故人体阴阳二气之升降亦不能例外。天地阴阳二气的升降要靠“神”来主导,而“神”是无法测得的,但是可由象来表达,如自然气候的“寒暑”则是阴阳升降状态的外在表现,即《素问·五运行大论》云:“天地之动静,神明为之纪,阴阳之升降,寒暑彰其兆。[1]”根据《内经》言天验人的学术思想可知,人体的阴阳升降亦不可测,然均能由人体的外在表现分析测得阴阳二气在体内的分布状态。那么,“阳气者,精则养神,柔则养筋”中的阴阳升降分布状态均可由“神”和“筋”的表现来观测而得。换言之,阴阳升降所形成的阴阳分布状态对人体功能活动影响巨大。如《素问·生气通天论》云:“圣人陈阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,气血皆从。如是则内外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故。[1]”

1.1 阳气升降的时间特点

《素问·生气通天论》云:“阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。[1]”人体的阳气是随着太阳的运动变化而变化,平旦阳气生发,日中阳气隆盛,日西而阳气内收和气门乃闭。《灵枢·顺气一日分为四时》云:“春生、夏长、秋收、冬藏,是气之常也,人亦应之。以一日分为四时,朝则为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬”,说明一日之中又能见四时阳气的升降之态。可见,阳气的升降分布状态是具有时间特点的,即一日四时阴阳、一年四时阴阳。

1.2 阳气升降的空间特点

阳气的升降不仅有时间特点,亦有相应的空间特点。如《素问·诊要经终论》云:“正月、二月,天气始方,地气始发,人气在肝。三月、四月,天气正方,地气定发,人气在脾。五月、六月,天气盛,地气高,人气在头。七月、八月,阴气始杀,人气在肺。九月、十月,阴气始冰,地气始闭,人气在心。十一月、十二月,冰复,地气合,人气在肾。[1]”阳气遵循时令升降于脏腑、形体、官窍,按照由肝而脾、由脾及头、由头及肺、由肺及心、由心而肾的升降顺序开展四时阳气升降的时空分布,即阳气四时和一日的升降具有相应的时空特点。

2 阳气升降的表现形式——“魂、神、魄、精”

从《素问·生气通天论》整篇文章的角度看,主要内容涉及阳气的生理、病理和阴阳二气的保养。本篇开篇即明“阳气者若天与日”[1]。故阳气的升降必当伴随太阳的升降而升降,只是由于阳气在升降过程中的时空特点决定了阳气在不同时空状态下具有不同的表现形式。

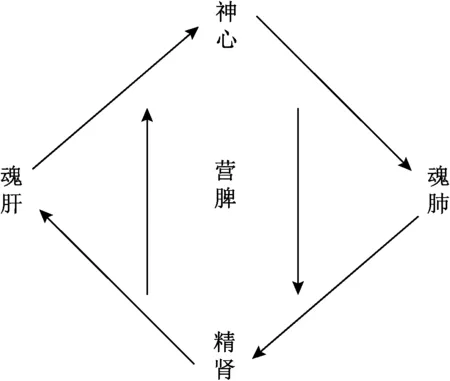

图1显示,《灵枢·本神》云:“生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄”[7],说明“魂、神、魄、精”是阳气在升降过程中的表现形式,这一点在黄元御的《四圣心源》中得到印证:“神发于心,方其在肝,神未旺也,而已现其阳魂;精藏于肾,方其在肺,精未盈也,而先结其阴魄。[8]”可见,“魂、神、魄、精”之间是随着阳气升降而按次第转化的,亦具备时间顺序特点,即由精变魂、由魂化神、由神化魄、由魄化精。

图1 阴阳升降时的魂神魄精的状态

“魂、神、魄、精”具体居住位置为肝、心、肺、肾。如《素问·六节藏象论》云:“心者,生之本,神之变也……肺者,气之本,魄之处也……肾者,主蛰,封藏之本,精之处也……肝者,罢极之本,魂之居也。[1]”说明因阳气升降所致“魂、神、魄、精”的变化亦具备相应的空间特点。

3 阳升失序,“筋”“神”失养

在正常情况下,“阳因而上,卫外者也”[1]。而机体阳气升降失序,则阳气“失其所,折寿而不彰”[1]。《内经选读》将阳气“失其所”的病机总结为阳失卫外、阳亢阴竭、阳气逆乱、阳气偏阻、阳热蓄积、阳气郁遏、阳虚邪恋[6]。然而诸般病机无不蕴含阳气运动方式的异常,打破了阳气升降所遵循的时空规律。

3.1 阳升太过

《素问·生气通天论》云:“阳气者,烦劳则张,精绝,辟积于夏,使人煎厥。目盲不可以视,耳闭不可以听,溃溃乎若坏都,汨汨乎不可止。[1]”阳气因烦劳导致持续升发,加之机体阳气本身在夏季处于升发旺盛的状态,因而阳气升发太过甚则导致“精绝”,形成了阳气如溃堤般的水而不可止,进而打破了“魂、神、魄、精”的生成路径。可见,阳气在升发太过的状态下,精是不足的甚则“精绝”,魂、神的生养途径受到影响,以致清阳不能濡养上窍,故目不能视,耳不能听。《素问·上古天真论》曰:“至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神。[1]”

《素问·生气通天论》又云:“阳气者,大怒则形气绝,而血菀于上,使人薄厥。有伤于筋,纵,其若不容。[1]”阳气因大怒而升发太过,血随气逆而郁于上引发“薄厥”,产生的伴随症状有肢体痿废不用或者偏瘫等,即阳气在升发太过之时对筋的影响是很大的。

由此可见,阳气升发太过则精少甚至精绝,继而引发“煎厥”或“薄厥”,都有昏厥的症状[9]即“神”失所养;“怒则气上”,血随气逆,则“筋”失所养。因此阳气升发有节则精足而神得养,血行则筋得养,实则是气、血、精、筋、神之间关系的应用与延伸。

3.2 阳升不及

《素问·阴阳应象大论》云:“清气在下,则生飱泄,浊气在上,则生月真胀。此阴阳反作,病之逆从也。[1]”清阳因未能升发造成机体完谷不化,浊阴不降,则机体生月真胀,之所以形成这样的病症,是因为正常情况下的“清阳出上窍,浊阴出下窍”,而今“阴阳反作”,升降失序,机体则处于病态。换言之,清阳不升则魂、神的生成受到影响,尤以脑部功能异常为显著特点。如《灵枢·口问》云:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。[7]”《灵枢·经脉》云:“人始生,先成精,精成而脑髓生。[7]”可见,当阳气升发不及,脑为之不满,则“神”失所养以成耳鸣、头倾、目眩之证,究其根源实乃精之生成不足所致。由《素问·四气调神大论》的核心要义可得,阳升不及可奉生、长的物质较少,因而可奉收、藏之物亦减少,致魄、精不足。故明朝李时珍在《本草纲目·辛夷·发明》中提出“脑为元神之府……清阳不升,则头为之倾,九窍为之不利。[10]”

《素问·本病论》曰:“厥阴不迁正,即风暄不时,花卉萎瘁,民病淋溲,目系转,转筋喜怒,小便赤。”厥阴风木不能迁居正位,则温暖的阳气无法升发,继而自然界的花草枯槁,这与《礼记·月令》所载“仲春行冬令,则阳气不胜,麦乃不熟”[11]的思想一脉相承;在人体则有小便不利、转筋等证,这也是阳虚体质患者在寒凉环境下或者夜间易发生抽筋的重要原因。由此可见,阳气升发不及其精的生成亦不足,故“神”失所养,九窍不利;其筋肉得不到机体阳气的温养,故筋的活动亦受到影响。

综上所述,阳气按序升降,其“魂、神、魄、精”的生成路径则稳固,因而神、筋得养;阳气升降失序,则魂、神、魄、精的生成不足,即少“精”失“柔”,而神、筋不得所养。

4 典型病案

林某,女,75岁,胃炎10余年。近年纳差,食后不舒甚则痛,尤食纤维类蔬菜不化,大便稀,经中药治疗未见其效,徒增大便干燥难解之症。经介绍延余诊治。症见胃脘胀满,嗳气则舒,纳差,口舌干燥不欲饮且时有溃疡,夜间尤甚,甚则舌僵、痛;皮肤干燥脱屑而无痛痒,牙龈肿痛;时有面红头晕,双下肢凉,丑时则甚,甚则膝冷、麻,寅时末则慧,夕则少腹冷;眠差,翌日精力尚可,然整日忧思少语;夜寐则筋肉动、转筋,昼而双手震颤,用箸则甚;目干痒且痛。舌红苔薄白而有裂纹,脉细弱,西医内镜检查示慢性浅表性胃炎伴糜烂、食管炎。

从辨证的角度看,实乃阳虚所致的阴阳两虚证;从“旦慧”“昼安”“夕加”“夜甚”的角度看,乃阳气升降导致机体阳气多寡对病情所产生的影响;从“精”“魂”“神”“魄”的生成路径来看,筋、神不得阳气之濡养而生忧思少语、筋惕肉瞤之症;从“阳入于阴谓之寐”的睡眠机制来看,本案失眠究其根源乃阳气升降未遵循其时空规律,进而阳不入阴所致,下冷、面热、头晕等可作为佐证。故笔者从培、举阳气的角度出发而阳中求阴,以达助阳化阴之效。拟补中益气汤加减:党参30 g,茯苓15 g,炒白术10 g,炙甘草15 g,生黄芪15 g,陈皮15 g,当归10 g,制柴胡9 g,升麻6 g,麦冬30 g,淮山药30 g,鸡血藤15 g,焦三仙各30 g,枳壳、枳实各10 g,炮姜10 g,仙灵脾15 g,7剂水煎服,每日1剂,每日3次。

二诊:药后诸症好转,下肢尚有凉意,双目时痛。笔者从加强助阳化阴的角度出发,继服上方并将生黄芪15 g加至30 g,共15剂水煎服每日1剂,每日3次。病家电话告知其患已怅然已失,余亦甚慰。

5 结语

对于“阳气者,精则养神,柔则养筋”的论断,笔者从阳气升降的表现形式即“魂、神、魄、精”的生成角度阐述了阳气升降失序对“神”“筋”的影响。即阳气的升发太过或不及均能造成少“精”而“神”失所养,亦能造成津血随气行而逆、筋失所养而不“柔”。这一理论在临证时遇到“筋”“神”所病时效用非常,且在古典医籍中也有迹可循。如《伤寒论·辨太阳病脉证并治》云:“太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉,此为逆也”[12],以及《伤寒论·辨不可发汗病脉证并治》云:“动气在左,不可发汗。发汗则头眩,汗不止,筋惕肉”[12],即阳气因发汗太过而导致升发太过以致眩晕和筋惕肉。

因此,从阳气升降的动态角度来看“阳气者,精则养神,柔则养筋”好处有四:一是能够简化临证时的辨证,使复杂的问题简单化,提高临床辨证论治的准确率且具有可操作性;二是灵活而联系的处置经典原文,从文理、哲理、医理的角度来解读,使之更加符合前后文的含义;三是从阳气升降的时空特点来看,“魂、神、魄、精”作为阳气升降的表现形式,反映了阴阳的运动规律,其生成路径使不可测的阴阳有迹可循;四是从阳气升降与“精”“柔”的关系来看,“精”为阳气按序得降的结果,“柔”乃阳气按序得升而作用于人体的效用。