茶树镰刀菌的分离鉴定和遗传多样性研究

2018-08-24彭成彬柯栋贤陈美霞刘伟曹榕彬蔡远

彭成彬,柯栋贤,陈美霞,刘伟,*,曹榕彬,蔡远

1.福建农林大学,350002;2.宁德师范学院,352100;3.宁德市农业局土壤肥料技术站,352100;4.宁德市蕉城区茶业管理局技术推广站,352100

镰刀菌(Fusarium spp.)是一种重要的真菌类群,属于腐生型或兼性寄生真菌。不仅在动植物有机体以及土壤中存在,甚至在干旱、炎热的沙漠和严寒的北极均有发现。研究表明镰刀菌不仅可侵染多种粮食作物(水稻、玉米、小麦)、药用植物(三七、黄芪、白术)、经济作物(茶树、甘蔗、麻类)导致寄主大量减产,严重的甚至会造成植物枯萎,根、茎、花以及穗腐烂[1-2]。镰刀菌在生长代谢过程中还会产生一些次生代谢产物镰刀菌毒素,该毒素不仅会对植物产生严重污染,还会对人体以及动物产生严重的安全隐患[3-4]。目前,镰刀菌的防治方法最常用的是使用杀菌剂以及作物的轮作栽培、对土壤栽培基质进行消毒和发现病株及时拔除和销毁。但是土地资源的有限导致轮作方法不易实施,对土壤进行消毒和拔除病株不仅费时费力,而且使用杀菌剂防治也会对土壤及人体产生危害。

随着大量镰刀菌的发现,种类越来越多,种与亚种之间的差异越来越小,仅仅依靠形态学鉴定菌株是不准确的,还需要更深一步了解植物病原菌的种类及其特征。而系统发育标记就是利用不同个体间的基因片段对遗传关系进行阐述,通过单个基因序列分析或者结合多个基因序列可以对不同种菌株之间的亲缘关系进行准确鉴定[5];通过分析菌株基因型和表现型,可以揭示菌株DNA遗传本质,适合于所有菌株,并且只需要少量DNA即可完成。此外可以充分利用NCBI上已投递的数据,对不同国家不同研究团队的研究结果进行比较分析。因此利用核酸序列分析系统研究真菌分类近些年在全球得到广泛快速应用。

核糖体DNA是一段重复的序列,每个重复单元的组成由非转录间隔区、转录间隔区和3种RNA(18sRNA、28sRNA、5.8sRNA)基因编码组成。因其具有良好的同质性,在细胞中以一种协同方式进化,少量的DNA变异情况的个体抽样就能有效地代表种群来源。基于以上特点开发了ITS (Internal transcribed spacer)[6]与LSU (Ribosomal RNA large subunit gene)[7]两种标记,作为真菌通用DNA条形码。微管在细胞分裂、细胞形态和物质运输中发挥着重要作用,其中β-微管蛋白由β-tubulin基因所编码,该基因与生物进化密切相关[8]。目前已有诸多利用这3种标记进行菌类鉴定的报道,鉴定快速,结果准确[9-15]。

金萱品种适合制作乌龙茶,近年来随着大面积的栽培,病虫害也有逐年递增的趋势。本试验以传统的形态学分类为基础,结合分子生物学技术,扩增目的菌株的ITS、β-Tub、LSU的部分基因序列,鉴定目的菌株为三线镰刀菌,研究结果可为今后茶叶病害防治提供理论依据。

一、材料与方法

1.材料

试验材料为福建省周宁县金萱品种茶树发病叶片。

2.镰刀菌的分离与纯化

采用组织分离法,将发病叶片先用流动自来水冲洗30 min,再用75%酒精浸泡30 s,转入0.1%升汞溶液浸泡1 min,取出后用ddH2O冲洗3次,置于无菌培养皿晾干。用无菌刀片在病健交界处剪成小块(约2 mm2)接种至马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)上,置于恒温培养箱中26℃培养,待长出菌落后,反复纯化4~5次,得到该病原菌的纯培养物。以下实验将纯化后的病原菌菌株命名为ZJX。

3.致病性测定

根据科赫法则,将纯化好的菌株26℃培养7 d,将健康茶树叶片表面消毒,用5 mm打孔器取菌丝块接入人为划伤表面,接种3 d后叶片发病。培养皿观察发现以刺伤点为中心的小圆点,随着培养时间增加,形成褐色或黑褐色病斑,采取常规组织分离法进行再次分离。

4.菌落形态观察与生长速度

将纯化后的菌丝接种至PDA培养基上培养7 d,设置3个重复,26℃恒温培养。从第二天开始,使用十字交叉法测量菌落的直径,计算生长菌落直径,数据采用SPSS软件处理。随后进行形态学观察(菌落在PDA上的质地、颜色以及基质颜色)和显微形态观察(分生孢子、形态产孢细胞)。

5.菌株PCR鉴定

(1)PCR产物的回收

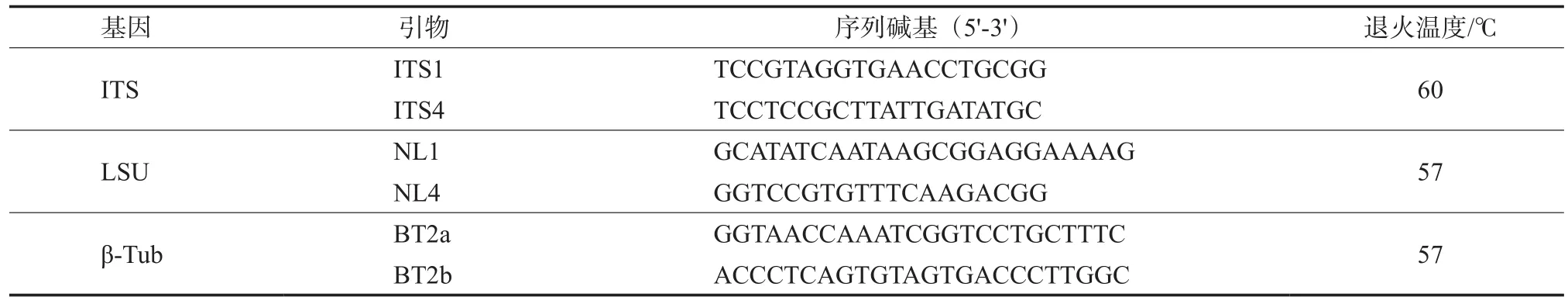

采用植物基因组提取试剂盒(TIANGEN公司)提取菌株DNA进行PCR扩增。反应体系:2xTaq PCR Master Mix溶液10 μL,上下游引物各1 μL,模板2 μL,ddH2O补足至25 μL。反应程序:94℃预变性3 min;94℃变性30 s,根据不同引物设置相应的退火温度退火30 s,72℃延伸1 min,30个循环;72℃总延伸7 min,16℃保存。扩增产物进行1%琼脂糖凝胶电泳,150 V电泳30 min。使用快捷型琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(BioTeke公司)回收目的基因。本研究所用序列委托上海生工合成,引物序列参照文献(表1)[9-15]。

(2)克隆,测序及分析

将目的基因与pMD18-T载体连接,采用热激法转化E.coli DH5α感受态细胞,涂布于含有100 mg/mL氨苄青霉素的LB培养基上,37℃过夜培养。挑取单菌落验证阳性克隆后将菌液送至博尚生物技术(上海)有限公司进行双向测序。将测序所得序列在GenBank进行BLAST搜索,利用MEGA7.0软件进行序列分析。

表1 引物序列

二、结果与分析

1.菌株的形态特征

对病叶进行分离,开始每个培养皿内放3~5个病叶,26℃恒温培养(图1),然后挑取菌落边缘菌丝至新的PDA平板,反复纯化4~5次,得到该病原菌的纯培养物。

图1 病原菌分离

2.菌株致病性回接

根据科赫法则,将纯化好的菌株的菌丝块接入新鲜且大小一致的健康茶树叶片,3 d后叶片发病。培养皿观察发现以刺伤点为中心的小圆点,随着培养天数的增加,形成褐色或黑褐色病斑,采取常规组织分离法进行分离,纯化后的菌株和接种用的供试菌株,培养性状和形态特征一致。显微镜下观察发现,菌丝与之前结果一致,证明再次分离的病原菌为接种的菌株ZJX(图2)。

图2 病原菌分离

3.菌株的形态特征

菌株ZJX在PDA培养基上(26℃)生长迅速(图3),菌丝繁茂致密,幼龄菌丝呈现白色,边缘不规则,基内呈酒红色。通过镜检观察发现,大型分生孢子大部分长度上直径相等,呈现镰刀状,两端渐尖弯曲,有3~5个隔阂,多数为3个隔阂,小型分生孢子为长椭圆形(图4)。根据上述形态特征,参照魏景超[16]的《真菌鉴定手册》和布斯[17]的《镰刀菌属》手册,初步判定ZJX菌株为镰刀菌属(Fusarium spp.)枝孢组(Sporotrichiella)的三线镰刀菌(F.tricinctum)。

图3 菌株ZJX生长速率

图4 菌株ZJX形态特征

4.基因序列分析

采用 ITS1和ITS4、NL1和 NL4、BT2a和BT2b 3对引物,对菌株ZJX的基因组DNA进行PCR扩增、克隆后测序,得到大小为565 bp的ITS基因序列、343 bp的β-Tub基因序列和608 bp的LSU基因序列。菌株的基因泳带及大小如图5。

图5 扩增菌株ZJX后的PCR电泳图

测序序列在GenBank数据库中进行BLAST同源序列比对,下载数据库中属、种的相似度较高的菌株序列,构建系统发育树。从图6至图8中可以看出菌株ZJX的ITS、β-Tub和LSU序列在系统发育树上归到镰刀菌属,不同种均位于不同分支末端,亲缘关系较近的菌株都不同程度地聚在一起,鉴定能力较好。

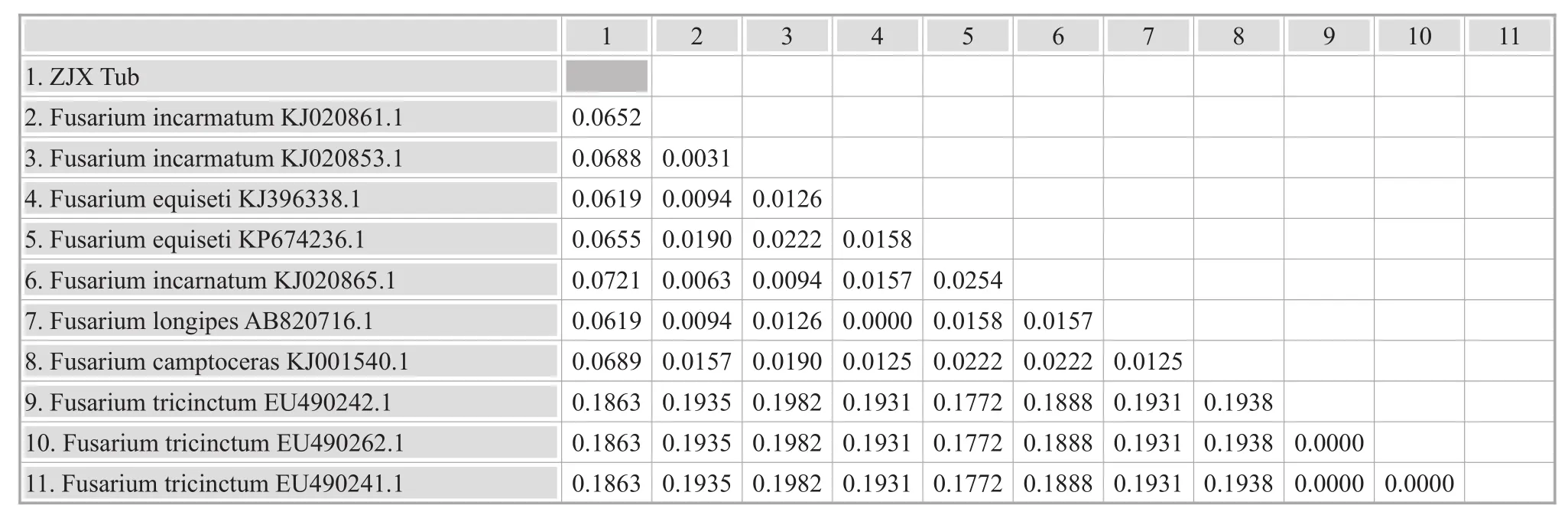

图6 基于ITS序列分析构建NJ-系统树

从图6可知,ITS与NCBI上投递的三线镰刀菌菌株(Fusarium tricinctum)聚在一个较大分支上,并且支持率达98%,说明其两两之间亲缘关系较近。由图7可知,不同种的镰刀菌在系统发育树上分为两大类,同种的聚为一支。菌株ZJX的β-Tub与投递的菌株三线镰刀菌(F.tricinctum)亲缘关系最近,位于系统发育树同一支,聚为一类。遗传距离分析发现(图9),菌株的ZJX的β-Tub与F.tricinctum遗传距离较远,造成该原因可能是该三线镰刀菌是寄主于高海拔的草根上,久而久之造成基因组发生改变,从而导致在系统发育树分类上被区分开来。

由图8可以看出,基于LSU序列分析构建NJ-系统树,不同种菌株都分在不同分支末端,虽然目前基因库上尚未有应用LSU序列分析对三线镰刀菌的鉴定,但结果显示,利用LSU序列能区分不同种,说明LSU能够很好地鉴别种间的差异性。

三、结论

图7 基于β-Tub序列分析构建NJ-系统树

图8 基于LSU序列分析构建NJ-系统树

图9 部分菌株β-Tub序列遗传距离

本研究从福建省周宁县金萱茶树叶部斑点中分离到1种真菌,通过分析菌株在培养基上的生长速度、菌落颜色、分生孢子的大小和形状,可对菌种进行初步鉴定。结合传统的形态学鉴定与分子生物学技术ITS、LSU和β-Tub序列分析,通过序列比对分析,结果与形态学鉴定的结果一致,肯定了形态学鉴定的准确性,同时也确认了ITS、LSU和β-Tub序列用于镰刀菌分类鉴定的可靠性。

通过形态学鉴定真菌向来是研究者的工作难题,因为种与种之间的相似性在形态学上差别很小,而且鉴定特征有时不容易形成,不仔细辨别观察,很容易对实验结果造成错误的鉴定。基因序列分析与DNA指纹技术等已作为鉴定真菌种与种之间亲缘关系研究的一项重要辅助手段,广泛应用于种类鉴定和多样性研究。本试验结果表明,与传统形态学鉴别相比,分子系统学更能直接客观地反映镰刀菌系统发育关系。