从纷繁到统一 由统一显多元

——布里顿《仲夏夜之梦》戏剧场景、人物、冲突之解读

2018-08-21朱厚鹏

■朱厚鹏

布里顿歌剧《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night’s Dream)是根据莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》直接改编而来。主要是为了在1960年奥尔登堡音乐节开幕之际,庆祝光华剧院重新开张而专门创作。据资料显示,布里顿与其挚友皮尔斯于1959年8月接受创作任务,时间十分紧迫。他曾说道:“这次是个突然的任务,没有时间来创作剧本。”①显然,这很让布里顿担心歌剧的质量。但让人惊讶的是这部歌剧从首演至今一直获得极好的口碑,例如布斯·霍克斯经理(Boosey Hawkes)在1988年6月14日的一封信中写道:“这部作品(仲夏夜之梦)毫无疑问将会十分流行”;②盖理·斯米盖尔(Gary Schmidgall)深思熟虑后写道:“杰作是可以诞生的,正如布里顿创作的《仲夏夜之梦》……它是莎士比亚诗歌和戏剧转化为音乐作品后,少数几部真正成功的代表作品之一。”③笔者认为,布里顿歌剧版《仲夏夜之梦》之所以能获得如此好评,甚至成为歌剧院常演剧目④的不可或缺的重要因素之一,在于他采用音乐的媒介和手段,将莎翁笔下纷繁复杂的戏剧场景、戏剧人物和戏剧冲突纳入到一个统筹范围之内,并在此基础上凸显其中的多元化层次。

相关学者论述道:“莎士比亚凭借他特殊的想象力,把梦与醒、人与妖、影子与实体、生命与非生命、瞬间与永恒、无限大与无限小全都消失了原来的界限,构成了一个超越时间和空间的水晶的透明世界,一个不为人知、精灵与仙人们所生活的世界。”⑤由此可见,莎士比亚的原剧中既有缤彩纷呈的环境背景,如梦境、人间、仙界;也有多重的人物分层,如奥伯朗、泰坦尼雅代表仙界,忒修斯、希波吕忒代表雅典贵族阶层,凡夫俗子的波顿等代表着平民阶层;更有多元的戏剧冲突,如人神之间的冲突、感性与理性的冲突等。布里顿深知戏剧与歌剧的不同。所以,在创作过程中必须要考虑的是,如此错综复杂的各种关系是否符合以音乐为载体的歌剧体裁,音乐能否切换好、彰显出、串联起如此复杂的戏剧关系。在本文中,笔者分别从梦境主题、不同音域配置的音乐语言、精灵帕克三个点来阐述布里顿是如何切换不同的戏剧场景、彰显多重的人物层次、串联多元的戏剧冲突,使歌剧在一个统一主线的前提下,展现原剧固有的多元性。

一、“梦境森林”主题——统摄与融合戏剧场景

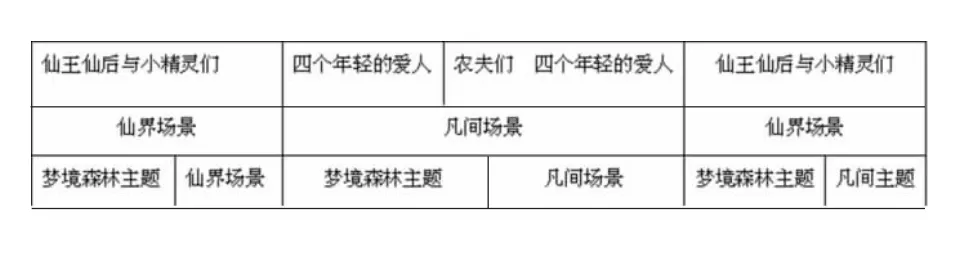

莎翁笔下的《仲夏夜之梦》共计五幕,其中场景切换十分频繁。布里顿经过深思熟虑后,将原来的五幕删减为三幕,使整个长度相当于原剧的一半,并对原作的场景和顺序作了相应调整。两者具体联系如下图:⑥

在此剧中,布里顿采用“梦境森林”主题,来统摄与融合全剧不同场景之间的切换。或言之,把整部歌剧中不同场景,置于由“梦境森林”主题营造的梦幻般的深层背景里,在不同场景的切换过程中,“梦境森林”主题犹如底色一般,贯穿始终。

如第一幕,从主体结构上看,共有五场,即仙王仙后与小精灵们、四个年轻的爱人、农夫们、四个年轻的爱人、仙王仙后与小精灵们,明确具有ABCBA的对称性结构特征。根据剧情内容,仙王仙后与小精灵象征着仙界场景,四个年轻的爱人和农夫们象征着人间场景,由此可推,其场景切换可视为仙界——人间——仙界的结构。显然,仙界与人间之间存在着天然的鸿沟,几乎无法跨越。布里顿将“梦境森林”主题贯穿其中,把仙界场景与凡界场景共同放在梦幻般森林场景这一底色之上,在远景与前景中来回切换,正好弥合了仙界与凡界的鸿沟,使得它们之间的转换显得不突然。如下图所示:

第二幕中,仙界场景和凡间场景不再是第一幕中交替方式切换,而是同时存在于一个时空之下,甚至相互纠缠在一起,例如四个年轻人纠缠场景有仙王奥布朗和精灵帕克的在场与参与,仙后爱上驴头人身波顿的荒诞场景等。作曲家再一次将它们放置于“梦境森林”主题这一远景之中,用充满幻想与神秘的梦境来融合两者之间的距离。因为梦境中的世界完全摆脱了时间、空间的限制,进入的世界可以是过去的,可以是未来的,可以是奇异的,当然也可以是多层世界的混合场景。

总体观之,布里顿《仲夏夜之梦》中“梦境森林”主题的含义上是个复合型的主题,它是“人间梦境”“仙境”“大自然——森林——的神秘感(原始力量)”的象征,其中包含着丰富的意义。绿色的“森林”本身就凸显了宁静感⑦背后的未知性,而“梦境”更是让森林深处的未知性充满了朦胧感与神秘感。在音乐上,布里顿用整个提琴组来刻画,采用波浪式音型,结合慢速上行、下行长滑音的震音演奏方式,先从低音提琴开始,慢慢轮流叠加进入到中提琴,再扩展至小提琴,最终铺满整个提琴组。这种先后交叠、错落有致的长滑音音乐语言营造出的“诡异感”效果,从听觉上完全彰显了“梦境森林”深处充满的幻想性、未知性与神秘性,完全符合整个歌剧的戏剧背景。

这个主题交代了歌剧故事开始发生的地点——森林,道出了歌剧故事开始发生的时空——梦里。“梦境森林”贯穿全曲,一方面,正是通过这个主题的统一和融合,使得人间与仙界,梦中与现实,人类力量与超自然力量之间切换的自然,同化了仙界∕人间、神仙∕人类、贵族∕平民之间完全不同的场景,保证了戏剧发展的内在聚合力和戏剧的完整性;另一方面,布里顿这样的安排,模糊了传统歌剧中固有的幕与幕、场与场之间的明显界限,使得分曲结构特征得到了弱化。

二、多重音乐配置——彰显不同分层的戏剧人物

从整体人物结构关系来看莎翁的原作,显然可分为三个层次即仙界、贵族、农夫。在歌剧中,布里顿不仅紧紧抓住了这个具有特殊含义的分层,而且对这三个层次复杂的人物分别进行了特定的音乐配置。在彰显人物分层关系之中,凸显人物各自的个性特点。在增强整体内容的戏剧性和流畅性,升华戏剧内容的深刻性与现实性的同时,也完成了布里顿赋予这部歌剧的特殊性。

布里顿将仙界所有的角色定位为高音声部,伴奏的乐队也为高音器乐组,例如由羽管键琴、竖琴、钢片琴以及高音区的打击乐等组成,这种纯高音区的音响充满着一种超自然的力量,符合仙界那种超凡脱俗的环境氛围,突显了仙界人物非于常人的神奇性和掌控力。

如剧中仙王奥布朗为假声男高音,仙后泰坦尼亚是花腔女高音。其中仙王奥布朗似乎具有阉人歌手的音色,丰富华丽且具有装饰性的半音化旋律线条,再加上竖琴和钢片琴的伴奏,即刻突显这个戏剧人物的身份层次以及拥有像“爱情药水”一样的超自然力量。这种阴柔色彩的假声男高音,充满了非理性与反常性,彰显了仙王代表的仙界的超自然性。再如,布里顿选用未变声的纯男童音色来塑造仙界小精灵们的形象,无疑是仙界气氛和超自然力量的最好代表。其实,孩子是布里顿一生创作中重要的主题之一,在其内心深处,男童是一种纯洁、平静、天真的代表,是一种神性的象征。在本剧中,有段刻画小精灵形象的音乐片段,即仙后泰坦尼雅命令各位小精灵伺候驴头波顿的情节,对小精灵们的刻画十分到位。作曲家用两种不同的乐器即长笛和单簧管,以及不同的音区、演奏方式、音乐节奏进行来刻画。这段音乐极具形象色彩的音乐刻画出了小精灵们那种纯真且超凡脱俗的灵性和天真,塑造了仙界以及各类精灵的独特性。

布里顿把剧中贵族阶层的角色放置于传统的音域之中,其中海莲娜是女高音,赫米娅是女中音、拉山德是男高音、狄米特律斯男中音、忒修斯是男高音、希波吕忒是女高音,伴奏乐器主要是木管组和弦乐组。整个音区介于仙界人物和农夫们之间,虽然四位年轻爱人为了真挚的爱情,彼此之间相互争执,甚至武力相向,但更多展现了对人类爱情的崇高敬意,并期待着天下有情人终成眷属。就如歌词内容一样:“愿他们永无离别,用这神圣的野露,你们去浇洒门户,祝福屋子里的主人,永享着福禄、康宁。”这种角色刻画符合着剧中贵族阶层内心世界以及对爱情的渴望。

处于剧中最底层的农夫们,布里顿均用男声部演唱且音区最低,伴奏乐器由铜管组(如长号、圆号)、低音管、低音弦乐器组成,且整个旋律处于碎片化特征。笔者认为代表性的音乐片段是仙后泰坦尼雅爱上驴头人身波顿的那段音乐。两个人物的音乐描绘展现了人物之间存在的层次差别,作曲家运用竖琴柔软的琶音和长笛的清脆音色来塑造仙后爱上驴头人身波顿的心理世界,音乐清澈明亮,在这音乐的伴随下,仙后泰坦尼雅唱着“什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢……温柔的凡人……我的耳朵沉醉在你的歌声里,我的眼睛又为你的状貌所迷惑”,形象地刻画出仙后泰坦尼雅那种温柔、高贵、美丽的仙性气质;与此同时,他又用圆号的长音来表现驴头人身波顿的笨拙与憨厚,演唱时还故意采用破音效果,与仙后那种绚烂且优美的音色产生了强烈的对比,凸显出以波顿为代表的平民形象及其个性特征。

布里顿通过多重音乐配置彰显人物的不同等级,一方面,抓住了音乐的统一性,用统一的配置即可刻画出同一的社会阶级,彰显剧中人物阶层与关系;另一方面,在这种统一性背后,也在力图彰显每个人物的独特个性,例如善解人意的仙王仙后、调皮捣蛋的仙界精灵、憨厚朴实的农夫们等。

三、小人物、大角色——精灵帕克引发戏剧冲突

布里顿在歌剧中仍然保持了莎翁原剧中多种复杂的戏剧冲突,即“它以两对青年男女——海丽娜与狄米特律斯、赫米娅与拉山德之间的纠葛为主线,仙王奥布朗与仙后提泰妮娅的争吵、雅典公爵忒修斯与阿玛宗女王希波吕忒的结婚、雅典一伙手艺人‘戏中戏’的排练与演出为副线,组成一个复杂的人性关系网”⑧。其中蕴含众多层面的戏剧冲突,既有同一层面的冲突,如凡人之间的冲突、仙神之间的冲突,也含有不同层面的戏剧冲突,如人神冲突。甚至,如前文提到的不同场景共存现象一致,不同层面的戏剧冲突同时存在。面对这种多元且复杂的戏剧冲突,布里顿刻画了一个小人物作为主线,贯穿全剧,链接、转换、融合剧中各类戏剧冲突。

起源于斯德哥尔摩杂技演员的帕克,集灵活与灵性于一身。作曲家赋予其有节奏、有韵律、只说不唱的音乐形式,其形象特征主要有两件乐器——小军鼓和小号——来塑造。小军鼓敲着富有前进感的固定节奏,小号奏着先上后下具有冲动感的固定音型,两者的结合正好生动地描述了精灵帕克的形象特征——灵动感与滑稽感,恰如其分地表现了他那充满幽美、调皮甚至有点无心、糊涂、天真无邪的特质,与整个戏剧气氛相得益彰。例如当帕克一上场,即刻打破了“梦境森林”下的宁静感,这组跳动感十足的音乐语言,与整个“梦境森林”的音乐主题,形成鲜明的对比,给充满幻想、神秘、未知的仙界梦境增添了些许活力与乐趣。同时,也犹如深夜空中闪烁的明亮的星星,给剧中仙界梦境增添了几分真实感与存在感,正好契合了戏剧中那种半梦半醒、似梦非梦的戏剧效果。但他更重要的意义在于引领和融合整部歌剧中的戏剧冲突。

在门德尔松的《仲夏夜之梦》中,帕克被描述为一个不重要的角色,而在布里顿和皮尔斯的《仲夏夜之梦》中,赋予这个小人物以大角色,居于剧情发展的中心地位,赋予它更多的魔力和神性。作曲家曾写道:“我创作帕克的灵感直接受到斯德哥尔摩的瑞士杂技儿童的启发,他们那种极其敏捷和超强的模仿能力,让我突然意识帕克应该具备这种能力。”换言之,布里顿绝非认为精灵帕克仅仅是仙界的小角色。从整个歌剧来看,他是仙王奥布朗专属的精灵,在仙界他唯一的主人是仙王——并不服从于仙后。延伸一步来说,帕克在某种程度上可以看作是仙王的化身,或正如学者曾说道:“奥布朗与帕克两人其实可以看作一人,帕克是‘行动的奥布朗’”。⑨虽然实际控制剧情冲突的是仙王奥布朗,但真正执行者却是这个颇具滑稽和小丑形象的精灵帕克,他全身的戏剧力量和音乐感,成为剧中不同世界沟通的使者,呈现剧中不同层面、多元的戏剧冲突。

例如,正是由于精灵帕克将诱发爱情的液汁误滴入拉山德的眼中,才使得拉山德醒来一看到海莲娜就向她大献殷勤,表达爱情,让海莲娜不知所措。进而,当两个男青年同时疯狂地爱上海莲娜时,海莲娜以为二人是有意对她做恶作剧,也更让深爱拉山德的郝米亚突然失恋愁肠百结,憎恶上了海莲娜,使得四个年轻人之间的爱情无比错乱,充满滑稽。剧中这场人世间错综复杂的爱情冲突,帕克无疑是始作俑者。当他们因为爱情错位,几乎进入暴力对抗之时,帕克再一次使用魔力让他们一一睡去,以此来结束由他的失误造成的爱情误会。这场爱情冲突中,他无疑也是终结者。在这场戏剧冲突中,帕克并非是个旁观者,而是引领者。也正是因为他的古怪精灵,将农夫波顿变成了驴头人身的怪物,接下来就发生了剧中最富有喜剧性、也最具有讽刺意味的一幕,被仙王奥布朗滴入爱情液汁的仙后泰坦尼雅一醒来就看见了驴头人身的波顿,即刻示意爱慕之心。剧中唯一直接展现人神之间的戏剧冲突也与精灵帕克有关。

总之,正是由于布里顿将帕克设计为这种“穿针引线”式的角色,让原本互不相同世界的戏剧冲突得到了完美的互动与交融,让剧中的戏剧矛盾从人间到仙界,从仙界到人间,从梦中到现实,从现实到梦中,从疯癫到理性,从理性到疯癫有了直接的通道,让三者之间的转换显得自然而得体。

通过上述分析可得知,布里顿面对剧中纷繁、多元的戏剧场景、戏剧人物、戏剧冲突,主要采取了先统一,后多元的原则进行创作。面对不同的戏剧场景,布里顿通过“梦境森林”主题进行戏剧场景的统一,以此作为其他场景的深层底色;面对不同层面的戏剧人物,作曲家借用不同的音乐配置归类他们的层级属性,其后再展现他们各自的性格特征;面对多元的戏剧冲突,创作者利用灵活多变的仙界精灵帕克来衔接、转换、引领不同的戏剧冲突。布里顿正是通过上述方法,成功地将莎翁的戏剧转换为歌剧,完美地表达了在一个和谐宁静、梦境下的森林中,人与人、人与仙、仙与仙的爱情故事,成功地表现了人仙同属一个世界下,都有努力追求自己爱情的权利,真实地反映了普通人也有权与大自然和神灵进行沟通,以此来体会生命中那种大和谐的精神磁场。

①Claire,Seymour:The Operas of Benjamin Britten——Expression and Evasion,Boydell Press,Woodbridge,2004.p225.

② ③ Godsalve,William H·L,Britten’s A Midsummer Night’s Dream:Making an Opera from Shakespeare’s Comedy,London and Toronto,Associated University Press.1995.p20.

④ Godsalve,William H·L,Britten’s A Midsummer Night’s Dream:Making an Opera from Shakespeare’s Comedy,London and Toronto,Associated University Press.1995.p20.

⑤在H·L·Godsalve《布里顿的仲夏夜之梦》一书的附录A中,作者展示1960年诞生之初至1988年,28年共上演782场,平均每年上演28场。随着布里顿研究的不断展开,尤其是2013年,布里顿100诞辰周年以来,布里顿的作品不断在全球各地上演。《仲夏夜之梦》最近上演,是作为第十九届北京国际音乐节的重头曲目之一,于2016年10月15日—16日在北京保利剧院连续上演两场。

⑥刘继华《欢乐中的深刻:莎士比亚喜剧《爱的徒劳》《仲夏夜之梦》《〈第十二夜〉研究》,上海外国语大学博士论文,2012年。

⑦Eric Walter White,Benjamin Britten:His Life and Opera,University of California Press,1983.p223.

⑧正如康定斯基所理解色彩含义那样,“绿色代表宁静;白色代表纯净、愉悦的;蓝色代表神圣的”。有关康定斯基的色彩情绪对比,参见《从古典主义到现代主义——西方音乐文化与秩序的形而上学》([美国]布里安·K·艾特著,李晓冬译),201页的图表 6·1。

⑨骆蔓《论两个“梦”意象构成的浪漫剧及其象征追求——〈牡丹亭〉与《仲夏夜之梦比较》,《浙江职业艺术学院学报》2003年第3期。

⑩刘继华、赵海萍《仲夏夜之梦中的双重人物》,《宁波大学学报》(人文科学版)2016年第5期。