纸短情长 书信寄远

2018-08-20刘墨轩

文/刘墨轩

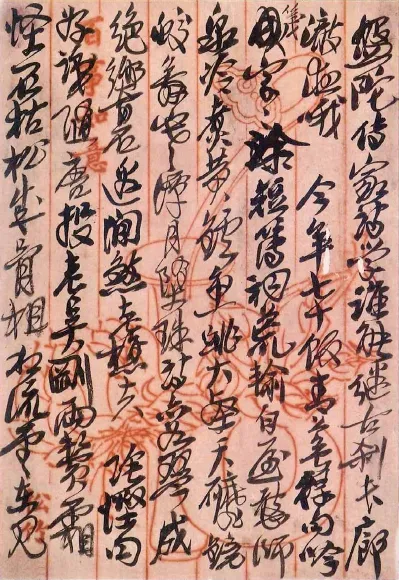

◎ 战国 范蠡 《遗大夫种书》

大约从二十世纪末开始,人们已经逐渐不再写信了,不断发达的现代通讯,用短短数十年的时间终结了中国人延续了数千年的书信习惯。渐行渐远渐无书,当写信的艺术淡出人们视野,当人们只能在博物馆,在老旧图书中,在父辈的记忆里探寻书信的风采,传统书信也就变成了一种人类用来缅怀岁月、追忆往昔生活的纪念品;一种沉睡在时间简史里遥远的记忆;一种涵括了人类物质生活、情感生活与精神生活内容的文化遗产。

“信”这个名称,产生较晚,大约在近代以后,过去,一般把信使称为“信”,把书信称为书。其实,在古代,凡用文字刻写下来的东西,都可以叫书。东汉许慎在《说文解字》序文中说:“著于竹帛谓之书。”它成了一切典籍史册的通称,既所谓“五经六籍总名也”。借助文字互通信息的信函,也属于书的范围。梁代刘勰在《文心雕龙·史记》篇中说:“书者,舒也,舒步其言而陈之简牍也。”春秋以后,列国纷争,政务日繁,文字通讯,随之增多,书才逐渐成为这一类文体的专称。书是信的总名,此外还有书牍、书简、书札、尺牍以及启、贴、疏等异名。这些名称,名异实同,指的都是书信。

书信起源于人类有意识的记录。春秋被视为我国书信成形的最早时期。刘勰《文心雕龙·书记》篇认为:“三代政暇,文翰颇疏;春秋聘繁,书介弥盛。”因为,汉以前尚无纸张,书写主要用竹木和简牍,为了避免繁累,国家使者往往受辞命而行,用书者绝少。直到春秋之际,列国纷争,常修聘问之礼,行人之官要长于辞令者充任,口授辞令。但有时这还不足以应酬对答,于是,书信应运而生。

战国承春秋遗风,书信内容还是以政治军务为主,但当时著名书信,如乐毅《报燕惠王书》、范蠡《遗大夫种书》、荀卿《与春申军书》等把军国大事与个人祸福结合起来,不像春秋时单纯的“国书”。它预示着,书信开始成为交流个人思想感情的工具。正是这一点,给中国传统书信的发展奠定了基础。

两汉书信,在春秋战国的基础上,得到较大发展。汉初书信名篇,如邹阳《狱中上梁王书》、枚乘《上书谏吴王》、司马迁《报任安书》,“函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心”,是个人心声的披露。这些书信或抒发个人愤懑,或叙述不幸遭遇,或刺世疾邪,发自肺腑,把种种难言之隐,凌云壮志,牢骚不平付诸于“书”,寄语君主、良友知己和家人。从两汉开始,书信褪去严肃庄重的华衣,慢慢走入大众生活,书写以达情为主,故可恣意陈词。

魏晋南北朝是我国书信发展史上承先启后的重要时期。这个时期的书信不仅越来越多,而且书信形式、内容、特点得到较大发展。

东汉以后,由于纸发明与普及,书写工具的日趋完备,书信也随文学一道,逐步向社会中下级普及,它不再是王公贵族的专利品。有些文人学士还专门以书信而擅名,祢衡和阮就是当时以写信而闻名于世的作家。

这一时期,书信体裁运用广泛,无论是军国大事、评述人物、推举自荐、个人生活、日常交游、友朋酬答,以致家务琐事,皆可入书,书信内容几乎包罗了社会生活的各个方面。

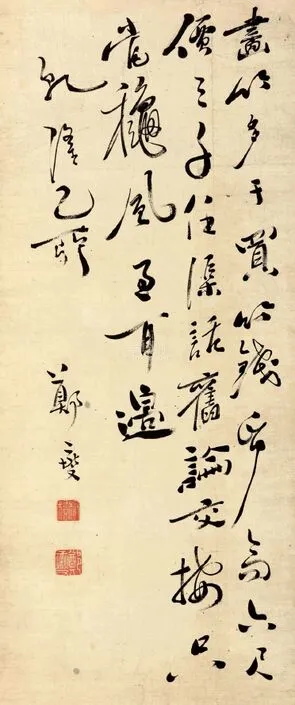

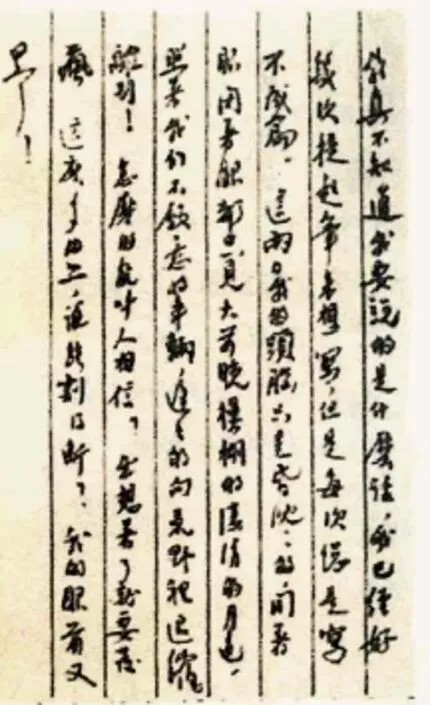

◎ 清 郑燮 《潍县寄舍弟墨第三书》

又由于魏晋之际,尚谈玄学,一般门阀子弟,作文讲究应对的漂亮,也因骈文的兴起,书信语言由散行变为骈偶,书信对仗工切,音韵铿锵,华美雅致。加以社会上注重书法,篆隶行草,发展到较高水平。因此,当时的书信,辞藻隽雅,书法精妙,从重实用趋向重美感。

随着内容的演变和形式的不断美化,一些表现六朝风味的抒情和描写山水的小简产生了。抒情诗、山水诗在书信领域也有所反映。这一变化体现了“文学自觉时代”人们文学表达的必然要求。书信已不再是一种社会应用文体,而成为一种独具特色和地位的文学样式。一些文人雅士不仅把书信作为社会交际手段来使用,而且也开始把它当作艺术作品来创造,因而留下了趣味隽永、挥洒自如、富有诗情画意的纯文学书札,如陶弘景的《答谢中书书》、丘迟《与陈伯之书》等。

尽管这个时期的书信,由于骈偶过多,过分追求对仗和辞藻浮华,不免文浮于质,但这种文学因素的加强,对书信文化的发展影响深远。

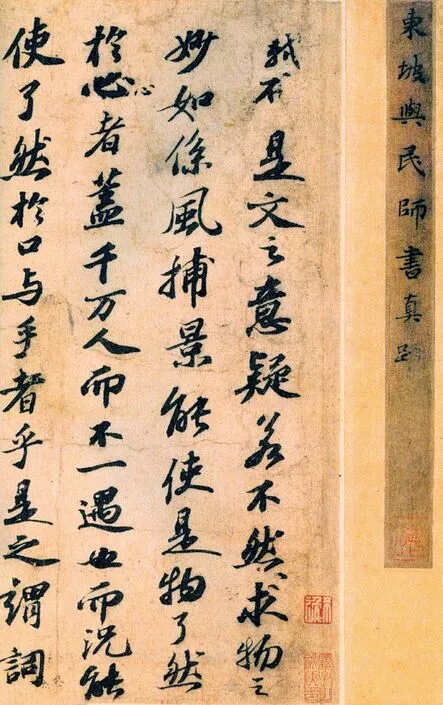

唐宋是我国散文发展的重要时期,书信作为散文中的一种体裁,也有着很大的变化。初唐书信,大体沿袭六朝于风,后在“古文运动”的“文以载道”的宗旨号召下,某些书信化骈偶为单行。要求形式适应内容的需要,反映时代生活,为当时的政治服务。当时书信内容除了军国大事、政治事件之外,论圣道、辩学术、谈诗文,以至评述医药方士、百工杂艺等方面的题材,逐渐增多。我国古代论文论学,专著极少,微言弘旨往往见于书信之中,像韩愈的《答李翊书》、白居易的《与元九书》、苏轼的《答谢民师书》等,都可以成为“文艺书简”,这些书信联系社会形势,有一定针对性,富有时代气息和斗争精神;能够结合个人实践来阐述问题,既有明晰的思想,形象的论述,又于议论中带有浓厚的抒情色彩。

明清两朝,统治阶级大兴文字狱,杀戮文人学者,束缚了文学的发展,这一时期,诗词、散文等文学作品逊于前代,少有佳篇,世人不敢论时事,谈政治,只能谈复古,抒性灵。然而,在书信领域,情况大不相同。明清时期的书信,讽世骂时,刺贪刺虐,反映了逐渐深化的阶级矛盾和民族矛盾。这个时期,社会交往频繁,书信更加流行和普及,书信语言向通俗易懂的白话转变,不避俚俗,浅近恣意。这在家书中表现得较为突出,清代郑燮的《郑板桥家书》以思想新颖、文风自然坦率而闻名。较晚一点又有曾国藩的《曾国藩家书》,曾氏家书行文从容镇定,在平淡家常中蕴藏真知良言,体现曾国藩的学识造诣和道德修养。也是在这一时期,书信的专辑开始出现并增多,如明代史可法的《史文正尺牍》、归有光的《震川尺牍》、清代袁枚的《小仓山房尺牍》等。

清末民国时期,由于资产阶级民主革命兴起,资产阶级民主主义和民主思想大量表现在书信中。以书信论政、以书信谈救国救民之道的风气大盛,这使书信成了政坛上批驳顽固保守势力的有力武器。更由于这个时期报刊的出现,公开信作为一种崭新的书信形式出现在大众视野,它兼有书信和政论两种文体的特征。章炳麟的《驳康有为论革命书》是其中最著名的一篇。它批驳保皇谬论,鞭辟入微,是一篇旗帜鲜明、思想深刻的战斗檄文。还有林觉民的《与妻书》,表现了一位孝子、一位丈夫、一位父亲对家庭的爱与柔情。同时洋溢着视死如归、为国慷慨就义的壮志豪情。

◎ 北宋 苏轼 《答谢民师书》

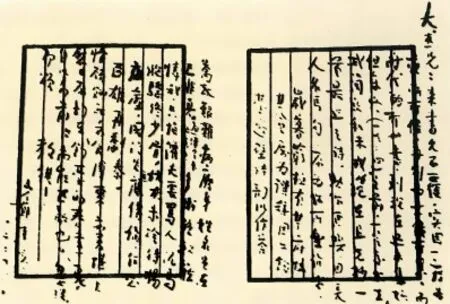

◎ 这封信是由楼适夷起草、郁达夫修改而成。郁达夫书信手迹。

◎ 吴昌硕《致丁啸云信笺》

二十世纪,中国抗日战争和解放战争时期,社会格局大变动和新旧文化大碰撞,使得这段历史跌宕起伏,变幻多姿。生活在历史的转折点上演绎着时代的苍凉与凄苦。以鲁迅、胡适、徐志摩、郁达夫为代表的一批文人从旧时代中苏醒过来,审时度势,毅然站在时代变革的前沿,写文章,办报刊,成立学社,以笔代刀,试图唤醒麻木愚昧的国人。他们的思想、爱国情怀、生活追求不仅反映在文学作品上,还反映在他们的书信中。他们在写作上各有所长,因而书信的形式、内容、情感基调也各具特点。如鲁迅书信牵系民族命运,关注文学事业,挂念亲朋挚友,笔法冷峻深刻。而郁达夫和徐志摩是诗人、散文家,他们的信件大多带有散文化、诗化的特点。这个时期,书信形式的发展体现在政治信件上,社会动乱无序,影响了全国通信,电报通信在战争中广泛运用,这是书信手写形式向电子信息形式转变的开始。

◎ 徐志摩《致林徽音》

新中国成立直至二十一世纪初,教育逐渐普及,书信也变得大众化,凡识字的人都会通过写信的形式与别人沟通交流。那个年代,电话还没有普及,书信成为社会交往的主要工具,人与人之间的感情需要书信来交流和表达。书信内容丰富多样,情感含蓄绵长,委婉动人。那时候,邮递员用军绿色布袋装满人家的书信和订阅的报纸,骑着28杠老式自行车走街串巷,翻山越岭,手边摁着车铃,“铃、铃、铃”,嘴里吆喝着“有信!有信!”。那时候,车、马、邮件都很慢,思念是一封信,乡愁是一封信,信的起点是写信人,信的终点是等信人,他们可能近在咫尺,可能远别天涯,而书信拉近了人的距离,在那个物质匮乏、交通闭塞的年代慰藉了多少人孤独的灵魂。

现在,你是否还记得那个纸短情长、书香寄远、见信如唔的年代?你是否还在写信?信是如何给你的家人、友人或情人呢?会贴上精心挑选的邮票吗?会投入邮局,还是直接压在枕头底下,藏在梦里等待收信人呢?