苏州怡园历史文化街区雨水系统重构研究

2018-08-14马建武张媛媛

马建武 张媛媛

苏州古城的街巷河流及建筑格局作为苏城人民生活的载体,恢复部分其特有的生活风貌成为苏州的灵魂,散发着独特的历史魅力。古城中有近百万人生活着,人的活动会随着时代而变化。随着时间的推移,人们也在不断提出新的要求。因此,城市也要跟上时代的脚步[1]。苏州古城自1982年被列为第一批国家历史文化名城之后,在苏州总体规划的基础上开始了历史街区的更新改造。20世纪末,苏州历史街区建筑、道路、绿化、市政设施的综合整治项目陆续完成,其保护从文化风貌的重塑逐渐转向基础设施的更新建设,包括地下雨水基础设施在内的一系列建设得到了极大的发展。

1 苏州历史街区基本情况

1.1 历史街区背景

第一批“江苏省历史文化街区”包括了苏州古城中的五个历史文化街区,分别是平江历史文化街区、拙政园历史文化街区、怡园历史文化街区、阊门历史文化街区和山塘历史文化街区。这五个历史街区各有特点,街区内由纵横交错尺度不一的街巷构成,多数保留着过去的河街并行的形式,是古城历史文化沉淀最为深厚也是江南水乡风貌最为典型的历史文化街区。

1.2 历史街区雨水基础设施变迁

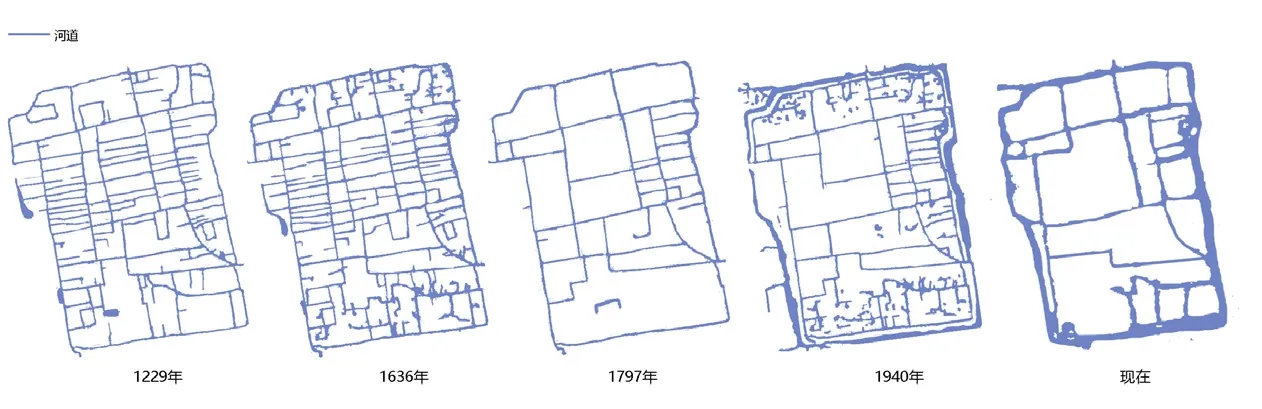

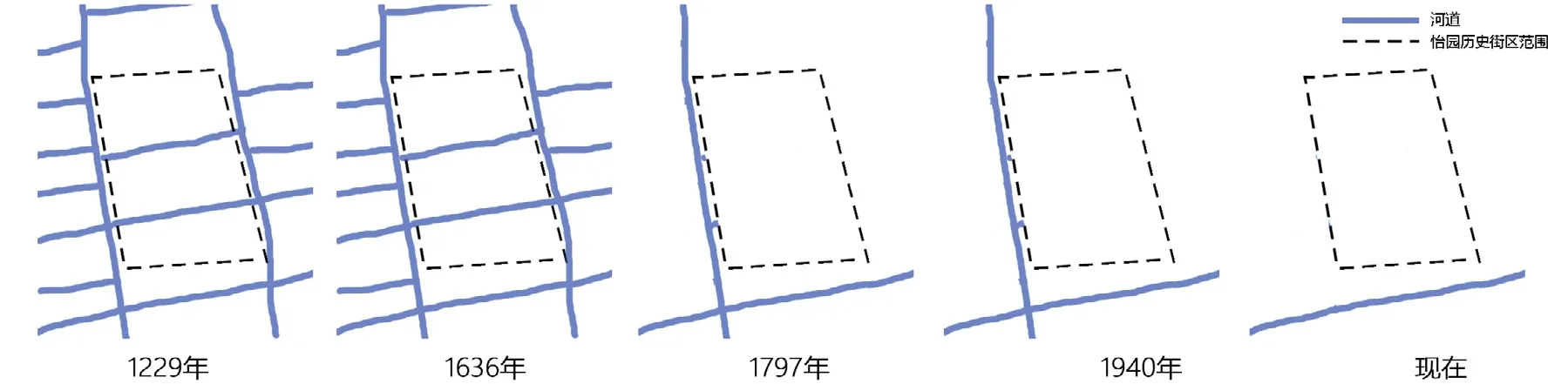

14.18平方公里的苏州古城自春秋时期建城至今位置都没有改变过,而其内部贯通的河网却在接下来的2000多年里,作为天然的雨水基础设施随时代的发展不断地发生着改变。历史上明朝河道总长最长达86公里,现在却仅剩35.12公里[2](图1)。河道的减少导致蓄洪功能和城市泄水能力逐渐减弱,为应对充沛降雨与江湖顶托所带来的洪涝威胁,从建国初起,苏州市政府就开始积极建设并不断扩大市内地下排水管道,逐步形成一套比较完整的大口径地下排水管道系统,并逐渐开始实行雨污分流。截止2012年,古城区的大大小小街巷与住宅中分布着超过250公里的雨水管网支管。

图1 苏州古城河道变迁图

2 历史街区雨水基础系统构建的必要性和可行性

苏州古城在水环境格局改变的一系列历程中,对雨洪的适应方式完成了从自然到人工、从无组织排放到有组织的集中排放的转变。地下管网作为主要的灰色基础设施在承担泄洪排水功能的同时,也暴露出了其在生态、经济、工程等方面的缺陷。由于大量河道被填没导致了不透水下垫面增加,从而破坏了原本的自然渗透路径,引起生态环境变化。而管道径流直接排入河道所导致的污染更是苏州古城面临的一个严峻问题。据苏州市环境监测中心河道监测断面的数据显示,古城区大部分河道属于中度污染,其中NH+42N、TN、TP的最高超标倍数分别达1415、6154和4155,而河道的污染主要来源于地面雨水径流[3]。

历史街区更新要符合相关法律法规要求。苏州古城及其历史街区的保护在名城名镇名村的保护法规体系中,以《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国文物保护法》和《历史文化名城名镇名村保护条例》“两法一条例”为国家层面的基础,《江苏省历史文化名城名镇保护条例》《苏州市历史文化名城名镇保护办法》,以及相关历史名城文物保护与古建保护的管理办法,构成了自上而下的相对完善的保护层次[4]。其中涉及历史街区保护与更新的条款均包含了历史街区中的基础设施建设性活动的限制与要求。历史街区保护与建设是一个活的时俱进的过程。在充分保护历史文物古迹、维护外观整体风貌的基础上,通过更新改造以满足现代生活需要是对历史地段保护的基本原则和态度。

民国以前的苏州古城是没有排水管道的,雨水靠泥土和弹石路面自然渗透,无法渗透的雨水汇流到与街巷并行的河道中。城内的河道作为天然的排水渠与太湖相通,形成一个完整的雨水生态系统。据相关大事记记载,自公元278年至1931年的1600多年中,苏州城区遭受水灾57次,平均每30年一次,而建国以来的20世纪下半叶里,洪灾频发。1954年的梅雨汛期苏州城区有4000多户居民住宅进水,1962年苏州市区有6750户居民住宅积水,许多街道水深没膝,好几处河水泛滥,导致河路不分。1983年苏州市区受灾居民房屋达20万平方米。相较于历史上每30年一次的水灾,20世纪以来的水患却愈加频繁,这让我们不得不去反思古代苏州人民与雨水相处的智慧。

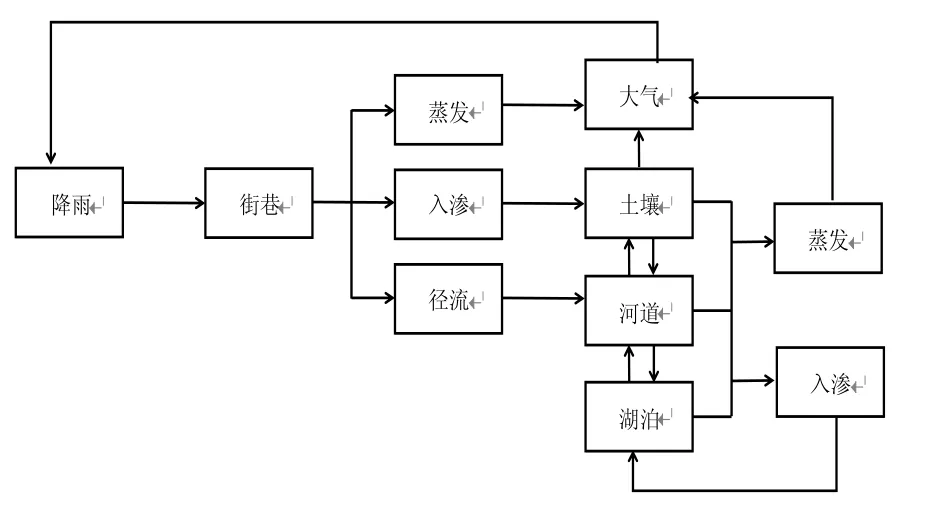

苏州古城格局是因水而成的。传统街区多为前街后河或者前河后街的形式,呈现街河并行、建筑枕河而居的格局。街巷的渗透性铺砖与河道及湖泊一起构成生态的雨水系统。雨水降落至街巷后,一部分经过太阳的照射蒸发到大气中,参与下一次的雨水循环。一部分由泥土或者石板路面下渗,成为地下水和河湖的补充,其余部分形成地表径流直接流入附近的河道中。城中纵横河道相通,又与湖泊连通,形成一个天然的雨洪调蓄系统(图2)。

图2 古城历史街区雨水循环路径图

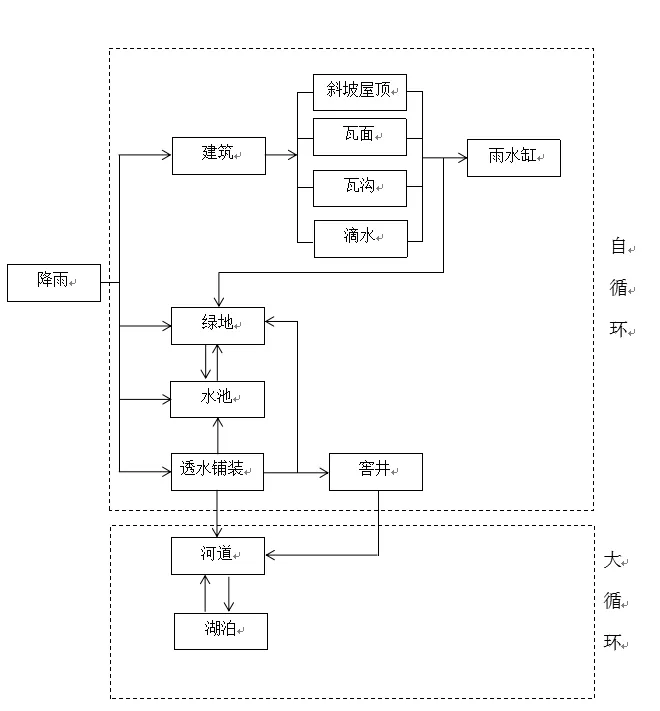

苏州古典园林作为苏州代表性的人居环境单元,对雨水管理也展现出高超的智慧。在古典园林中,建筑对雨水的管理通过粗糙的瓦面坡屋顶、瓦沟以及檐口滴水等来完成。这一系列过程通过良好的组织,使得屋顶雨水被排放到建筑周围的绿地或水庭中。而降落到地面的雨水大部分通过园路铺地、植物以及土壤等进行吸收渗透;来不及消纳的部分流入水池或院落边的窨井里。苏州古城内的大部分古典园林中都设有水池,有的庭院甚至由建筑直接围合成水院。水池或水院与园外河道相通,这样一来有利于保持池水清洁,二来主要便于夏季池水高涨时向外排水[5]。古典园林中这种先内部消纳,就地平衡,暴雨时再溢流至院外河道的模式,与今天低影响开发的模式异曲同工(图3)。

图3 古典园林雨水循环路径图

无论是街区还是古典园林都为我们展现了先人们对待雨水的态度和智慧。通过各个部分内部的自循环,分散地从源头上控制了径流,使各部分内部径流就地平衡,不至于对外产生过多的径流负担。再通过与外部河道、湖泊等大循环系统的结合,使得大气、土壤、水网等相互贯通,构成一个完整的自然水循环圈。这种自循环与外循环的结合,构成了完整的雨水系统,从而使雨水这种珍贵的资源得以循环反复,造福当地。

3 怡园历史文化街区雨水路径重构的设想

现在的怡园历史文化街区,房屋密集且街巷狭窄,不透水硬地占比较高,地表积水量大。尽管街区下铺设了大量的排水设施,由此带来的河道污染、雨水链断裂等又是一系列新的问题。借鉴先人经验,艺术地让自然参与雨水的管理,可以恢复街区自然的生态水循环并重塑街区典雅的历史韵味。

3.1 怡园历史文化街区基本情况

1996年,国务院批准了苏州修订的《苏州市城市总体规划(1996-2010)》,最早将古城内的怡园街区确定为重点保护历史街区。怡园历史文化街区位于苏州古城观前街西侧的中部地区,其范围是新春巷以东,人民路以西,景德路以南,干将路以北,总用地面积18.26公顷。

早在南宋时,这片区域就是以乐桥为中心的商市的一部分。而老街马医科则是当时官署所在地。明清时商市和衙署迁离,该地逐渐成为小园林和故居的聚集地[6]。区域内有铁瓶巷住宅和过云楼省市级文保单位,以及吴云故居、庞氏居思义庄、潘奕隽故居和方志馆四处控保古建筑。

相比于其他四个历史街区,怡园历史文化街区既保留着完整大片的庭院民居,又是五个历史街区中古典园林最多,包括曲园、鹤园、听枫园、怡园、绣园等。曹林娣先生曾经将其中的曲园、鹤园和听枫园这三个小园林亲切的称为“散落在小巷里的珍珠”,认为这些小园林串联起来就是一条美丽的“项链”,是绝佳的文化与旅游资源。

3.2 怡园历史文化街区雨水基础设施现状

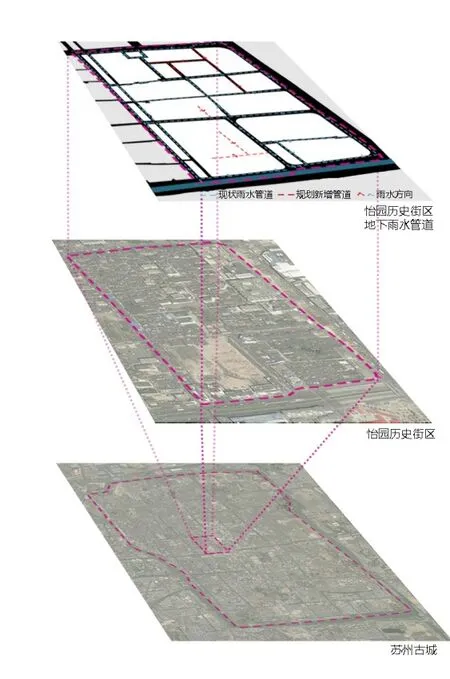

怡园历史文化街区是苏州古城内唯一一个历史上有河道存在,而现在河道均被填没为街区。过往以河道作为天然蓄水设施的境况已不复存在,取而代之的是埋设在街区内部大街小巷下的雨水管道(图4)。

目前的地下排水基础设施采用雨污分流制,街区内的街巷都覆盖了地下雨水管。长春巷和韩家巷以北分别铺设两路雨水管,往北接入景德路已建雨水井,其余支路的雨水分别汇入上述雨水管;长春巷、韩家巷和金太史巷的雨水均排入嘉余坊、庆元坊口已建雨水井。北部街区的雨水经由景德路雨水干管排入古城西侧的学士河,南部的流入干将河。

由于河道填没,雨水沿道路排入地下管道,再排入城内河道。这种集中排放的形式,一来造成河道污染,二来若遇暴雨或落水口堵塞,容易形成内涝。更重要的是这样的雨水管理违背了自然界管理雨水的法则。自然界通过蒸发、入渗、径流共同完成水循环,保证了大气、土壤、河湖、地下水等充盈的水分来源。管道排放的方式阻断了雨水循环路径,忽略了蒸发和入渗的重要作用,导致了一系列生态问题。

3.3 怡园历史文化街区雨水系统构建策略

一个可持续的城市排水系统已从单一的管道排放转变成集数量、质量、娱乐三者结合的形式。怡园历史文化街区有着特殊的城市文化地位和街区结构,需要我们从尊重历史文化、尊重生态环境的角度,通过雨水管理设施的构建,恢复街区水文循环,完善现有街区景观风貌。

3.3.1 沟通河道,重构雨水链

“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多”(唐《送人游吴》),历史上的江南水网纵横,市镇多为“前街后河、两河夹街”的格局。遗憾的是由于河道填没,这种水网风貌在怡园历史文化街区已不复存在。

但是从历史上怡园历史文化街区的河道变迁来看(图4),这片历史地段内曾经有两条河道存在,18世纪以后被填没,如今只剩下街区最南边的干将河。根据历史河道的大致位置可以知道历史上的两条河流大致在现在嘉余坊和马医科两条街巷的位置(图5)。南宋时,这片区域作为以乐桥为中心的商市的一部分,河道与水上贸易紧密相关,嘉余坊作为主要贸易街,马医科又是当时官署所在地,均占据着重要地位。

图4 怡园历史文化街区雨水管道分布图

图5 怡园历史文化街区河道变迁图

传统的古城雨水循环链,诠释了雨水管理的自然过程,河道不仅构成独特的古城景观,更是良性水文循环的重要纽带。根据现状调查,马医科现街巷宽度为3-8米,街巷较窄,难以再进行改造。嘉余坊目前为双向车行15米宽,街巷较宽且交通流量不大。为了恢复往昔河道作为雨水的传输和蓄集设施,建议在嘉余坊东西向开通河道,并使庆元坊南段河道使其与干将河连通。河道的沟通,不仅可以部分恢复怡园历史文化街区河街并行的水乡风貌,更可使该区域通过干将河与城市其他区域的水环境连接,构成完整的雨水循环系统。

新开通的河段,将承担消纳和进一步净化本街区径流的功能。作为本街区雨水沉淀池,街区各部分的截留沟、种植池、下凹绿地、雨水花园等分散的雨水设施都与之相连,地表径流最终收集汇流到此,经过此段河流的逐级净化后,排入干将河(图6)。

图6 怡园历史街区新增河道设想图

3.3.2 设计雨水路径,分类管理

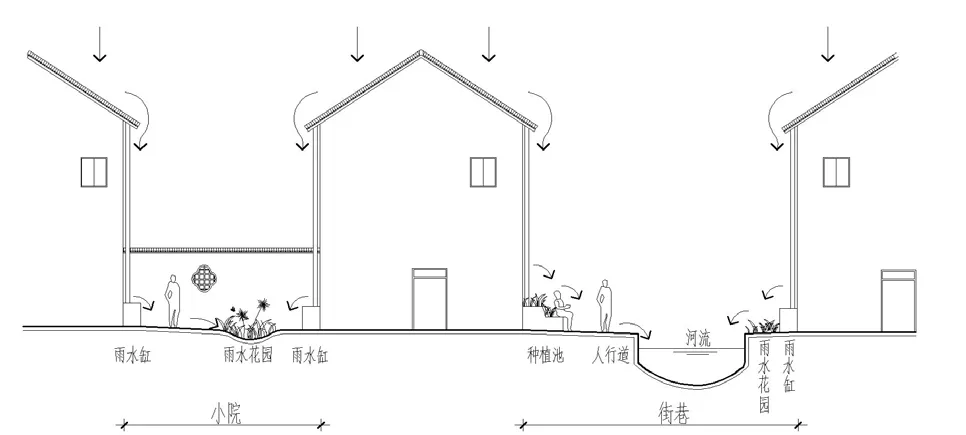

降雨落入地下垫面后,要精心设计雨水路径,通过地面开放的雨水设施设计,从源头上管理每一滴雨水,使雨水进入地下管道和河流之前得以充分净化。这种源头截留控制的思想,不仅有利于雨水的收集和净化,也有利于缓解暴雨时地下管道的排放压力以及径流导致的河流污染。开放式的雨水管理设施,为入渗、蒸发提供了条件,对于恢复水文循环具有重要的生态意义。不仅如此,在生物、教育、美学、经济、环境、娱乐等11方面也具有积极的价值。作为一个历史街区,传统民居宅院、古典园林等为我们展现了多种径流就地平衡的雨水管理方法。通过屋顶的有组织的排水、屋檐口的滴水、落水管断开、截流沟、绿地、蓄水池、渗透路面、河道等组成景观化的开放子系统,这些子系统分散在街区各个组成部分,见缝插针,把来自于各类下垫面的径流就地收集和截留,有效减少地表径流。

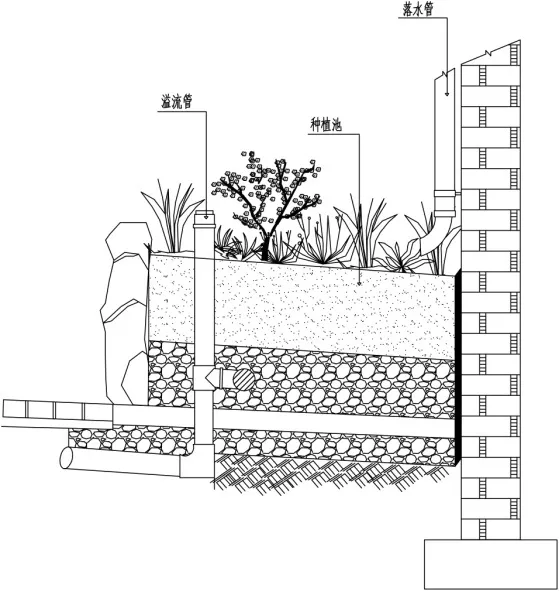

怡园历史文化街区街巷东西向6条,南北向9条,宽度3米到15米,总长约2800米。雨水基础系统重构的思路是根据街巷断面形式,在街道两侧设置截流沟、种植池、雨水花园等开放式雨水设施,进行暂时截留(图7)。这些设施沿道路布局,最终与新开通的河流贯通,形成完成雨水路径。

图7 建筑墙基雨水截留模式图

根据2017年公示的规划,街区内有各类商业用地、居住用地、旅馆用地、传统院落式民居、文化活动用地、保护单位及建筑区等用地类型。不同的类型应该因地制宜,采用不同的雨水管理方式和雨水设施。

对于传统院落式民居,由于缺乏地下雨水基础设施,目前雨水的排除方式是连同污水一起进入市政污水管道中。针对这种情况,建议设置雨水花园,在雨水进入管道前首先汇流雨水进行净化。通过雨水花园截留后再进入附近的管道中。也可恢复传统的民居雨水管理方式,通过斜坡屋顶、天沟、瓦槽以及滴水,有组织安排雨水路径。让雨水从屋檐滴入天井,通过水庭或水池收集雨水。庭院内的雨水花园、水庭以及水池等,作为景观化的雨水设施的同时,可以营造庭院内良好的小气候环境。庭院中也可以增设雨水缸作为雨水蓄集设施,既可以用于花园的浇灌,也可作为日常生活用水。

文化活动用地以及保护单位,可以借鉴古典园林中雨水管理的方法,挖池堆土、叠山理水,并将景观水池作为雨水收集净化设施,水池与街区其他雨水设施沟通,生态池底,保持雨水对土壤的入渗。落水口及入渗井采用古典园林的古钱币图案装饰,道路采用可渗透铺装,泄水口采用龙头或其他纹样装饰。建议将高出地面的绿地下凹,加强雨水收集。

其他各类商业用地、居住用地、旅馆用地等,可依据具体情况设置生物容纳池、截流沟、雨水花园等,让屋顶落水管与排水管断开,将屋顶落水管引到建筑周边的生物容纳池中,让雨水暂时截留后再引到街区中其他雨水设施中,也可结合太阳能泵等就地循环使用雨水。

3.3.3 设施艺术化,街区园林化

历史街区是城市中历史悠久、文化内涵丰富的地段,是一个有大量居民生活其间的活态的文化遗产。社区建设既要保护文物建筑,又要改善社区生活环境,满足社区现代生活需要。雨水系统重构必须符合历史街区保护的要求,维护整体风貌的统一,注意历史文化和工程技艺的传承,做到工程与艺术相结合,

传统街区格局以及古典园林中蕴含着深厚的生态思想,也有丰富的雨水管理的范例。2016年7月,北京遭遇长达55个小时的强降雨,北京及周边地区多处“看海”。故宫却在20分钟内将所有积水排掉,并呈现出“千龙出水”的场景。研究发现,故宫利用明暗两套系统,通过铺地、排水口、1142个吐水口等将雨水汇集到内外金水河,铺地、石缸、石龙头、钱眼、排水沟槽等以艺术形式呈现的景观小品实际都是雨水管理设施。工程设施巧妙景观化的方法,在传统园林中数不胜数。作为拥有古典园林最多的怡园历史文化街区,借鉴先人智慧,将开放式雨水设施景观化,不仅可以维护街区风貌,也可通过雨水设施将分散的古典园林连接成一体,提升街区品味,使整个街区成为一个开放的大园林(图8)。

图8 怡园历史文化街区雨水系统重构模式图

3.3.4 绿色灰色协同,弹性应对不同气象条件

街区开放式的雨水系统,强调自然的参与,重视蒸发、渗透的作用,是一种对环境友好的生态的雨水管理方式。开放式的雨水系统构建并非抛弃现有地下管道,而是在径流进入管道前在地面上增加一个绿色系统,通过这个开放的系统,尽量留住雨水,重构良性水文环境,恢复街区风貌和活力,提升居住者生态意识。

苏州市近十年的平均年降水量为1139.7mm,一年中约有34%的时间有雨。其中小雨发生的频率为24%,中雨发生的频率为6.6%,大雨发生的频率为2.4%,暴雨及以上的发生频率为0.9%。通常情况下,这些分散的绿色雨水设施完全能就地消纳降雨时的地表径流。尽管苏州发生大暴雨的频率很低,为了应对紧急降雨事件,仍然需要设置溢流设施。当超过开放式雨水设施的处理能力时,通过溢流将径流排入地下排水管。这样地上地下贯通,两套系统共同作用,可以弹性应对各种降雨条件。

4 结语

2013年习近平总书记在中央城镇化工作会议的讲话中强调:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。怡园历史文化街区雨水系统重构就是利用自然力量,通过蒸发、入渗、径流共同完成地表径流的管理,维持良好的生态水平衡。江南街区古镇传统格局、古典园林等为当今雨水管理提供了丰富的借鉴范例。尽管怡园历史文化街区空间相对局促,但是只有我们树立生态思想,认识开放性地面雨水基础设施的积极意义,通过沟通河道、源头控制、艺术化的设计,建立系统的地面绿色雨水设施,重构街区雨水链,形成街区完整的水循环路径。通过地上绿色系统和地下管道灰色系统的贯通,就能弹性应对不同气象条件,还怡园历史文化街区一个更生态、更舒适、更有韵味的天地。