历史文化古镇保护与开发实践研究*

——以甘肃街亭古镇为例

2018-08-14汪永臻

汪永臻

所谓古镇,一般指有着百年以上发展历史的,逐渐形成的供人类集中居住的建筑群。中国历史悠久,在广袤的土地上有着很多历史文化遗迹丰富、人文内涵深厚、建筑风貌独特的古镇。其中有部分已经被联合国教科文组织列入世界文化遗产。自上世纪末以来,中国传统古镇因其自身独特的旅游资源逐渐受到人们的青睐,诸如古建民居、民俗文化、民间工艺等等。但是在古镇旅游业蓬勃发展的同时古镇又面临保护与发展的矛盾、保护经费匮乏、环境卫生整体较差、公共服务设施配套滞后以及外部自然环境质量下降等一系列的严峻问题。那么,如何搞好历史文化古镇的的保护与传承,笔者通过对甘肃天水街亭古镇的深度考察分析,认为应该立足古镇现有居民,深入挖掘古镇的历史文化,从而凝练出街亭古镇特有的文化定位,以确保古镇的原真性、文化性、异质性和持续性保护与开发。

1 街亭古镇的历史概况与文化特色

1.1 天水街亭古镇历史概况

甘肃天水街亭古镇历史悠久,文化灿烂。街亭是《水经注》、《秦州直隶新志》记载的轩辕黄帝诞生地,是放马滩先秦木板地图中有明确标志的古镇,是“华夏第一县”上邽县治的所在地,又是杜甫流寓东柯的胜迹地,也是陇右唯一一座至今保持明清风貌比较完整的历史古镇。

街亭村域范围,早在新石器时代晚期,就有人类生活栖息的遗址,出土炭灰层以及石斧、石铲、陶器等。街亭古镇夏、商、周三代属于雍州,古镇始建朝代已无确考,应该早于北魏,大约在春秋战国时期。“街”,《说文》解释为“四通道也”。而“亭”,为古代设置于道旁,以供行人停留食宿的公共房舍。秦汉时每十里设一长亭,五里设一短亭。先秦时设亭称街亭,属邽县,汉景帝时期为上邽县县治所在地,汉代街亭县衙就设在古镇南川,“九股松”就长在衙之内。上世纪八十年代,古镇修梯田时发现了大规模秦汉墓群,出土青铜车马、刀剑、戈矛、箭簇等文物,数量众多,得到文物验证,足以证明秦汉时期这里人烟稠密。到了唐宋时期,这里经济已经很发达,形成了具有一定规模的小城镇历史沿革构建,而且已筑有城墙和进出口的城门及城门楼阁,形成了可以通达东西南北的十字街道,至少在盛唐时期街亭就有了集镇历史。北魏为镇,西晋属秦州。宋时为“天水县东柯社”(见街亭出土宋墓志铭),明属巩昌府直隶秦州,清朝至民国初为天水县街子镇,现保存于街亭古镇崇福寺的乾隆乙丑年(公元1745年)《重修会馆立石碑》,《陕西客商重修会馆碑记》、道光十三年(公元1833年)《重修会馆韩城县碑记》以及仙人崖隆庆四年(公元1570年)《钦赐韩府官地碑记》,都记载了作为物资集贸中心的街亭古镇“山陕会馆”的历史以及修葺情况,记载了山西、陕西、四川等省客商云集、定居街亭,世代经营商贸的史实。

1.2 街亭古镇文化特色

便利的交通区位,带来了街亭古镇繁荣的经济贸易,外来文化在这座丝路古镇汇集。广迎四海的街亭人在文化上展现了包容性,使多元文化在这里交汇、沉积。

1.2.1 轩辕文化

轩辕黄帝是融合了史前时代的历史产物,规范统一千秋杀伐的混乱局面,结束了原始社会野蛮时代,开创文明时代,用文化感召统一了华夏,为万世太平奠定了基础。众多属于这个时代的考古证据,印证了史书中关于轩辕黄帝的记载。甘肃已知叫轩辕谷的地名不止一个,清水县就还有一个轩辕谷。清水县和麦积区的轩辕谷都在今天水市境内,它们对于轩辕氏早期历史的研究不仅互不冲突,反而相互佐证,更加有力地说明了轩辕氏早期在这一带活动的历史真实性[1]。北魏郦道元《水经注》明确记载轩辕黄帝诞生于街亭轩辕谷,街亭黄龙山山顶古先民建有黄帝祀庙,出土黄帝彩陶头像及其建筑遗存。

1.2.2 丝路商贸文化

街亭古镇曾是古丝绸之路上的文化重镇,这里曾是天水出甘入陕的交通要道。据专家考据,街亭古镇是古秦州的门户和进入今天水市的重要驿站[2]。正是这种优越的地理位置,给街亭带来了“千秋聚散地”。始建于清朝康熙年间的“山陕会馆”便是明证。会馆的功能主要用于祭祀、言商、接待本省来往客商,联谊乡情,操办同乡客商红、白大事等。街亭“山陕会馆”反映了历史上作为秦州门户,陇右经济军事重镇的商贸兴衰史,为秦州经济进入关中及大西南做出了重大贡献,形成独特的街亭古镇“丝路商贸文化”。

1.2.3 杜甫文化

关于杜甫,人们便会想到他的诗,也想到他忧国忧民的形象,可是这仅仅是杜甫诗圣称号的一半。杜甫一生身居下位,是一位平民中的平民,但他却以自己的行为和实践完成了平民到圣人的超越,这是杜甫在诗歌之外的另一种人格魅力。杜甫在街亭古镇的生活即是他另一种人格魅力的真实写照,体现了杜甫的文化意义。杜甫弃官渡陇流寓东柯,投靠其侄杜佐生活了三个多月,诗人在附近山中采药,在“仙人场”晒药,在街亭古镇药铺卖药,在古镇私塾教书,空闲时间写了大量诗篇。

1.2.4 宗教文化

佛教在麦积区的传播十分广泛,所建寺院也很多。位于街亭古镇东面的崇福寺最为典型。街亭古镇的佛教文化主要体现在与崇福寺的佛脉相连。街亭和崇福寺曾是唐代名僧赵端甫大达法师的故里及出家母寺。今西安碑林传世的裴休撰文,著名书法大师柳公权书丹的《玄秘塔碑帖》就是为纪念这位高僧而作。它既确认了街亭崇福寺的创建朝代,又提高了崇福寺的文化品位。

1.2.5 三国文化

晋朝陈寿撰、南朝宋裴松之注的《三国志》中最早出现“街亭”这个地名。自此以后,各种史书、方志文献上所见“街亭”先后有8个,它们是:金城郡的街亭、汉阳郡西县街亭、汉川郡西县街亭山、兴元府南郑县街亭、秦州陇城县“街亭”、街亭在今甘肃庄浪县东说、街亭在今甘肃张家川回族自治县说、甘肃天水麦积区的街亭。根据《三国志》《巩昌府志》《甘肃通志》《直隶秦州新志》等历史资料以及当代专家[3]的论证,认为地处渭水之南、紧扼关陇以及陇蜀古道咽喉的街亭古镇正是三国古战场街亭阻击战的所在地。

2 街亭古镇的现状与问题

2.1 古镇现状

麦积区地处陕、甘、川之要冲,是甘肃省和天水市的“东大门”,以西秦岭为界,跨长江、黄河两大领域,岭南属于长江流域嘉陵江水系,岭北属于黄河流域渭河水系,良好的地理区位积淀了悠久的历史人文气息。街亭古镇位于甘肃省天水市麦积区东南部,西秦岭北麓小陇山林区东柯河上游,距麦积镇政府约15KM(图1),现有人口3900人。街亭村核心区占地面积约为15.6公顷,人口1720人。

图1 街亭区位图

街亭古镇位于山谷之中,南北两山脉与观龙山呈半圆环绕整个古镇,古镇有南河、北河自东向西从流过,并交汇于村前,合二为一,古镇有山有水,处于山水环绕之中,其地理位置优越,自然环境优美。

街亭古镇拥有诸如卜家大院等传统民宅,古树、古井和古碑等文物古迹,以及社火、木偶、皮影、剪纸、明清版画、脸谱、酿醋等非物质文化遗产,还有富有地方特色的建筑技艺、手工技艺和饮食等。

2.2 存在的问题

街亭古镇民宅是其主体,因此,保护规划与建设必定与街亭古民居群息息相关,其规划建设需要解决的问题也是对街亭古民居群直接带来负面影响的问题,需要进行系统深入地分析。(图2)

图2 破败的古民居现状图

2.2.1 保护与发展的矛盾

随着村民生活品质的改善,对生活环境的诉求不断提升,古民居由于年久维护已难以满足现代生活的需要。部分村民搬出了旧居,在古民宅周边、道路两侧新修了住宅,但鉴于规划控制与引导的严重滞后,这些住宅要么是平顶屋,要么充斥着大量彩钢房,从而造成大多数新建住宅不论在体量、形式上还是色彩等方而与传统建筑风貌偏差很大,导致古镇的历史风貌严重受损。另外,伴随古民居的主人外迁,部分古民居因人口大量减员而造成年久失修,如B-38古院落和B-68古院落。

2.2.2 保护经费匮乏,部分文物古迹亟待维修保护

街亭古镇的古遗址、古民宅的保护,其经费主要依靠民间捐资和住户自筹。这些有限的保护经费,远远不能满足庞大的古民居建筑保护、修缮的需要。例如,C-37号院落由于缺乏资金维修,立面有所改变,建筑质量较差,屋脊破损严重,古院落内杂草丛生,一片荒芜。

2.2.3 环境卫生整体较差

近年来,政府不断强化环境整治力度,街亭古镇的环境有了较大幅度的改观。例如,村头公厕的修建,滨河沿线也增置了一些垃圾收集点。但村中部分区域环境质量仍然很差,环境卫生基础设施严重缺失,存在乱抛垃圾、乱倒污水、乱摆摊点等“三乱”现象。

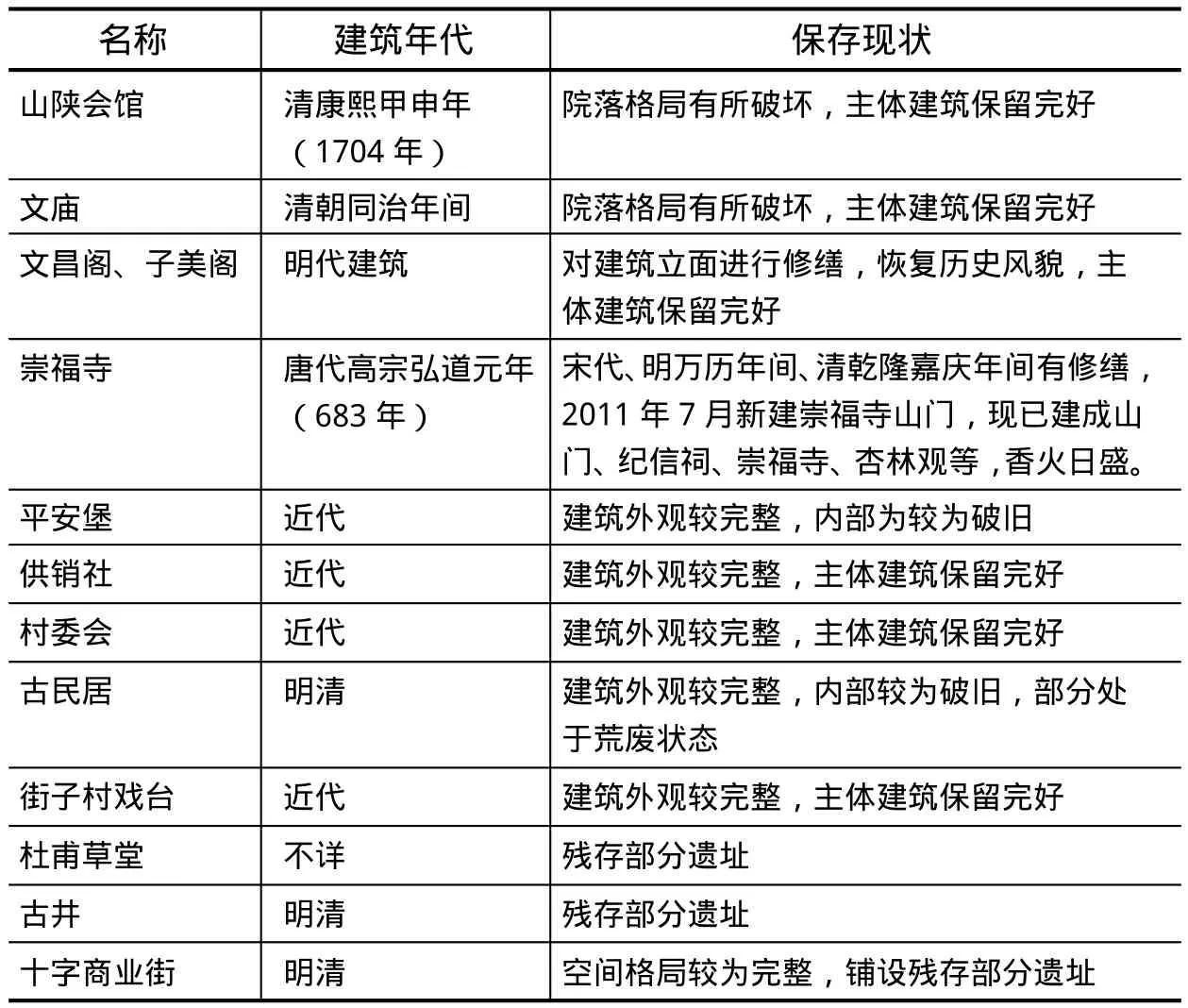

表1 街亭古镇部分古建及遗址的保护情况统计表

2.2.4 基础设施薄弱,必要的公共服务设施比较滞后

目前,街亭古镇村民安全饮水、污水排放、冬季取暖、村道铺设、地下管廊建设等基础设施均未得到妥善解决,使村民的生活品质大打折扣,与现代社会生活形成极大反差。

2.2.5 外部自然环境质量下降

自然山水是古建筑存在的历史环境因素,街亭古镇现存在规模种植果树以替代周围原有林木的问题,必然造成水土流失、生物多样性破坏等不利于古村自然环境的保护。此外,无视生活污水恣肆的排放,导致渭河支流水质下降,也在一定程度上影响了自然环境。

3 天水街亭古镇保护策略与开发途径

3.1 抢救濒危传统建筑,确保原真原味

街亭古镇的保护开发要追求其原真性,尽可能做到修旧如旧、建新如旧。目前,在旧材料严重匮乏的情况下,也可以以现代材料替代。对于街上老字号的商铺、字号,要么被拆,要么新建了小洋楼,这些建筑与老街风格完全不协调,需要将其拆除,不能拆除的则必须进行沿街立面改造。但是要根据史料记载或者老人的回忆,沿用旧材料和旧工艺对其进行复原,恢复老街原有肌理与风貌,而至于一些文保单位,则要执行国家有关规定,维护其原真性。

3.1.1 抢救濒危传统建筑

传统建筑是古镇的文化载体、原居民的活动空间,应加强保护抢救濒危传统建筑,再现街亭古镇街区活力。如对十字商业街要尽快对其进行加固、修饰,让其展示历史的沧桑。对山陕会馆、文昌阁、子美阁、文庙等传统建筑,通过史实资料收集、高龄老人的访谈等进行修复。被毁的北门、南门重要建筑,在资料充足的条件下可考虑复建,实现保护的原真性。

3.1.2 保护空间格局

空间格局的保护决定着传统建筑的时代文化内涵。街亭古镇的保护要遵循传统的空间格局、沿街立面、尺度肌理等建筑风貌。保护好街亭古镇现有街道的宽度、古建筑的高度、屋顶平面,根据史实资料恢复原有的空间格局。如根据文昌阁、子美阁的建筑风格和内部结构,并借助史实资料恢复北门、南门等建筑,在山陕会馆现有格局的基础上恢复院落空间格局。更新设计理念,将十字商业街规划为 “书画一条街”“杜甫博物馆”“民俗一条街”等。

3.1.3 优化视廊轮廓线

古镇内各个制高点之间的视线通廊构成了景观视廊。古镇核心区的传统格局由古民居建筑、农田、林地、山水等要素构成。清秀、古朴和淡雅的古民居群沿十字街主街区及其次巷道依次排开,坐落于两河田地之中;古民居有序排列,建筑与农田、林地之间构成了古村落变化丰富、层次分明的景观视廊。但是,街亭古镇的老建筑里面又夹杂了一些当代新材料、新样式的楼房。还有电力、通信部门拉设的一些线杆设备,在一定程度上破坏了街亭古镇的视廊轮廓线。因此,视线通廊内有碍视线景观的建筑物、构筑物必须予以改造或对其进行优化拆除。同时,还要限制古镇协调区新建筑的高度,对视廊轮廓线应重点保护。

3.2 挖掘历史文化资源,提高文化品位

古镇的保护开发已经由单纯的参观游玩,发展到全方位的文化体验与消费。只有深挖历史文化资源与旅游有机的结合,才能互利共赢。只有提高街亭古镇的“文化性”,才能留住游客。

3.2.1 突出丝路商贸文化

结合街亭优越的交通条件,深入挖掘街亭“山陕会馆”的历史资料,恢复“山陕会馆”空间格局,收集相关的文字、图片资料,通过文字、图片、模型等展现陕西、山西商经营茶马业等的史实,规划成“会馆博物馆”。在沿河、桥头模仿新建马帮、骆帮并对其进行改建,开展餐饮、娱乐服务。

3.2.2 彰显古代军事战略文化

深入挖掘“马谡失街亭”的文史资料,通过发掘整理设计,诸葛亮训练步兵、骑兵场景,借鉴 “西湖印象”“云南印象”等大型的实景演出,对史实资料进行改编加工,形成古代军事训练等故事的实景剧,分阶段、分时问进行表演,既丰富旅游内容,也弘扬了地方的军事文化。

3.2.3 重组宗教文化

结合街亭古镇的开发,建设“崇福寺”风景区,对观龙山进行规划扩建,在在观龙山制高点上修建观光风水佛塔,修建连接崇福寺与平安堡的索道。修缮崇福寺、纪信祠、杏林观,对崇福寺文史资料进行深入发掘,组织宗教文化研究,建设“街亭宗教文化园”。

3.3 准确定位,打造旅游差异战略

街亭古镇比邻麦积山,模仿麦积山旅游路线很难吸引游客。只有找准定位,塑造街亭古镇旅游差异性,才能使游客形成一种新的认识而愿意留下。因此,在街亭古镇的旅游开发中,塑造差异性将其文化主题定位为:丝路商贸文化、古代军事文化、杜甫文化、观龙山宗教文化等,打造宜游、宜商、宜居古镇。

3.3.1 完善旅游设施,塑造旅游空间

现存的街亭古镇上电力通信线杆交叉乱接、后街旱厕林立,部分古民居无人居住,年久失修,破烂不堪。同时由于原居民保护意识淡薄,乱搭乱建,一到雨天街上排水不畅污水横流。因此,需要考虑环境旅游设施,打造宜游的旅游空间,对街亭古镇的电力通讯线杆进行改造,可以采取管线入地,避免破坏立面空间,对供水、排水、排污等基础设施进行改建,并适当设计、增建一些旅游休闲节点配套设施,方便居民生活与游客游玩。特别是街亭高速入口附近可以设置景点指示和介绍牌,方便游客查询,同时也可以增设一些公共交通工具方便游客参观,打造宜游古镇。

3.3.2 发展乡村旅游,复兴商业空间

其一,在街亭古镇上设立“街亭土特产品展示馆”,展示销售天水雕漆、天水浆水、天水麻麸、天水呱呱等。并且可以将这些土特产品的生产制作过程搬到展示馆,让游客在品尝这些土特产时还可以亲自体验土特产品的制作工艺和过程。其二,深入挖掘街亭古镇的传统手工艺,对现有的街亭豆腐坊、浆水作坊、油磨作坊、街亭收藏馆等进行整合,打造独具特色的“街亭传统手工艺作坊一条街”,展现被现代文明取代的传统劳作方式,让游客感受古朴意味,增加游玩的趣味性、互动性。其三,对街亭南河北河湿地、花牛苹果基地、无公害蔬菜种植基地等进行整合开发,让游客在游玩了湿地后,还可以亲身采摘,也可以进行领种蔬菜,体验乡村农家田园风光。让游客在休闲的游玩过程中增加消费,实现宜商的乡村旅游。

3.3.3 保留原居民,重拾历史生活规范

街亭古镇的原居民是古镇的核心主人,在全国古镇保护开发时不乏迁出原居民,重建仿古街,让古镇不接地气,失去了原有的生活气息的例子。古镇名村的原住民是养育和延续古镇名村文化的根脉;他们的留守,是一种历史的守望;既是留存历史信息并递进传统文化形态的传承者,又是发掘古镇名村资源、发展特色经济的开拓者;有了原住民的执著和守望,才有古镇名村生活的原真,才能活化古镇名村不朽的灵魂[4]。或许透过街铺商贾的跑堂吆喝,才会感受到别有韵味的乡音;追访小巷深处的闲情逸致,才能品味回归自然的快感,使得人们重拾历史生活的规范。让原居民继续保留着原有的生活习惯,让游客可以看到老人还在街上晒太阳,妇女还延续着去河边淘米、洗衣,还可以和游客聊起街亭古镇不为人熟知的街亭往事,让游客和居民都其乐融融,实现宜居[5]。

3.4 运用市场运作模式,实现可持续发展

3.4.1 政府主导基础设施,企业主导项目实施

从宏观上进行规划、创意设计乃至协调组织需要政府去主导。街亭古镇历史上曾多次遭受洪水威胁,因此要根据城市设防标准构筑防洪墙,并结合古镇特有的历史文化街区,保持其原有的建筑风格和空间格局,使整个区域建筑风格统一和谐。加大公共交通的设置,特别是通往温泉度假村上的公共交通。引入企业开发,加大招商力度,让企业在规划的范围内主导项目实施。对旅游开发企业就其手续、税收以及融资审等方面予以倾斜,为其开设绿色通道。

3.4.2 加强市场营销宣传,构建科学合理的营销模式

街亭古镇作为甘肃历史文化名镇,但至今对外宣传力度薄弱。应该立足丝路商贸文化、古代军事文化、杜甫文化、宗教文化等,打造宜游、宜商、宜居的乡村古镇旅游。创意设计精美的街亭旅游影视广告、平面广告,并在甘肃电视台投放影视宣传广告,利用街亭独特的地理位置在通往麦积山、华山、崆峒山的公路边,设立户外广告,宣传街亭。在一些旅游户外网站上,发布街亭古镇旅游信息景点介绍和旅游攻略。在天水市区的一些广告牌上投放街亭的旅游广告。结合承办一些赛事、会议提高知名度,例如在一年一度街亭古镇“上九”,吸引数以万计的观众,无疑会提升街亭古镇的知名度。只有加强市场营销宣传,构建科学合理的营销模式,一定会促进街亭古镇旅游业发展。

3.4.3 加强人才培养,提供智力人才保障

充分发挥天水市的高校资源,培养旅游管理相关人才,联合天水师范学院 、天水广播电视大学 、甘肃林业职业技术学院、甘肃工业职业技术学院 等高校,开展实训教学,既可以解决学生实训,同时又可以为街亭古镇培养旅游管理人才,提升街亭古镇的旅游管理水平。

4 总结与展望

街亭古镇的保护性开发,要坚持修旧如旧、建新如旧的原则,维护古镇的建筑风貌,深度挖掘古镇历史文化,本着宜游、宜商、宜居的目标,高起点建设、高规格定位。弄清楚古镇的真正主人,即立足生于斯、长于斯延续古镇生命的原居民,使其参与到古镇旅游开发建设之中,成为古镇历史真正的守望者,让街亭古镇历史文化遗产得以长期可持续发展。