破解双重角色困境:提升高校辅导员思想政治工作实效性

2018-07-28郭红雪

摘 要:高校辅导员既有作为教师的教育功能,也有作为干部的管理功能,双重职责下的双重角色,导致很多辅导员不能合理平衡这两种角色的关系,影响着思想政治(以下简称“思政”)工作实效性。只有将教育的还给教育,将管理的还给管理,创新师生共生型互动模式,破解辅导员双重角色困境,方可有效提升辅导员思政工作实效性。

关键词:双重角色困境;高校辅导员;思政工作;实效性

中图分类号:G451.6 文献标识码:A 收稿日期:2018-01-25

作者简介:郭红雪(1984—),女,山东泰安人,湖北生物科技职业学院教务处科员,讲师,硕士研究生,研究方向:大学生思想政治教育。

习近平总书记在2016年12月全国高校思政工作会议上强调,高校思政工作关系着高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这些根本问题。这是宏观全局上的概括,问题的落脚点可以聚焦到两个方面,即培养什么人,谁来培养人。培养什么人?习总书记给出的答案是,教育引导学生正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地。在思政工作中,高校辅导员要做到因事而化、因时而进、因势而新,根本出路在于提升自身的思政工作实效性。

中华人民共和国教育部令第43号《普通高等学校辅导员队伍建设规定》规定:“辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高等学校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者。”“高等学校要坚持把立德树人作为中心环节,把辅导员队伍建设作为教师队伍建设和管理队伍建设的重要内容。”辅导员肩负着教育与管理的双重职责,使得辅导员不时角色混乱,影响着思政工作实效性。

一、高校辅导员职业现状:教育与管理双重角色困境

教育与管理本质不同甚至可能相互背离,决定着辅导员极易在工作中出现双重角色困境。

教育是什么?教育家蔡元培认为,教育是帮助被教育的人给他能发展自己的能力,完成他的人格。华东师范大学终身教授钟启泉认为,教育是奠定“学生发展”与“人格成长”的基础。综合来看,教育是一种有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心发展进行教化培育的潜移默化的过程,也是教书育人、提高受教育人综合素质的实践活动。教育存在的逻辑起点在于受教育者的“可教化性”(可塑性)[1],教育感化是对受教育者实施教育的最佳方式。

关于管理的含义,则是众说纷纭。科学管理之父泰勒(Taylor)认为,管理就是确切地知道你要别人干什么,并使他用最好的方法去干。亨利·法约尔(Henri Fayol)在《工业管理与一般管理》中提出,管理包含五个要素:计划、组织、命令、协调和控制。马斯洛(A.H.Maslow)则提出需求层次理论,拓展了以人为本在管理中的重要性。因此,对管理的研究大致可归结为组织动力学过程和以人为本的管理方式方法的探讨。管理最终的目的是“有效地实现组织目标”,被管理者的行为必须得以适当地规范、控制和约束,才可有效实现组织最大效益。中华人民共和国教育部令第41号新修订了《普通高等学校学生管理规定》,涉及学生的权利与义务、学籍管理、校园秩序与课外活动、奖励与处分、学生申诉等诸多方面。高校辅导员在学生管理中,可实行学籍管理权力、民事事务管理权力以及教育行政管理權力等。

教育强调人的可教化性,重在潜移默化、教育感化;管理则强调人的非善性,重在规范控制、组织效益。舒伯(Donald E.Super)在生涯彩虹理论中提出,人在一生中必须扮演九种主要角色,每个阶段每一角色投入程度不同。舒伯的角色分析是基于不同环境、不同人生阶段、不同对象的。作为高校辅导员,面对同一对象,却是教育与管理双重角色,这更加增加了工作的难度,若在一个角色上投入过多精力,而没有平衡协调各角色的关系,则会导致其他角色的失败。

二、提升高校辅导员思政工作实效性的探索

(一)破解双重角色困境:将教育的还给教育,将管理的还给管理

1.教育型与管理型的不同表现

教育与管理的双重角色,衍生出辅导员与学生相处的两种互动模式,即教育型和管理型。教育型意味着教育和引导,辅导员担任教育者的角色;管理型则侧重处理学生事务工作中的学生互动,辅导员行使的是科层管理体制中的管理者角色。

教育的对象是人,“必须围绕学生、关照学生、服务学生,不断提高学生思想水准、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才”[2]。因此,高校辅导员以教师的身份,要坚持对大学生进行理想信念教育、爱国主义教育、道德规范教育、人文素质教育,帮助其形成正确的世界观、人生观、价值观,弘扬和培育民族精神,全面发展,做社会主义合格公民。

管理的对象是事,其次是基于事的人。高校学生事务管理涉及党团和班级建设、学风建设、学生日常事务管理等,纷繁复杂、日常具体、要求规范。高校学生事务管理可划分为“教育导向”“服务导向”“管理导向”三种典型模式[3],其中管理导向将学生事务管理看作约束学生行为、对学生进行集体管理的手段,不以“教育”为主要目的,而是实行单一与常态化的制度安排。

2.将教育的还给教育,将管理的还给管理

高校思政工作类型和性质的不同,决定着处理原则与应对方法的差异。高校辅导员需要合理区分,注意“度”的把握。要破解双重角色困境,需要“将教育的还给教育,将管理的还给管理”。

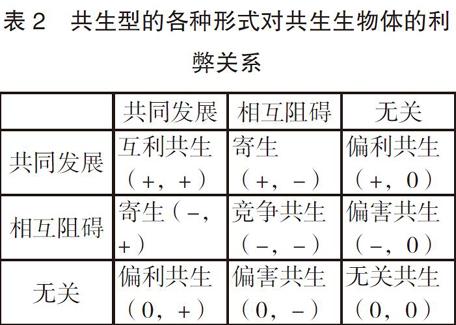

博弈论中著名的囚徒困境为我们提供了一个很好的分析视角。以高校组织学生参加活动为例,笔者在工作实践中发现,部分高校将“教育”和“管理”混淆,用下发任务的方式强制学生参加,把具有育人功能的文化活动变质成为约束学生行为的管理过程,长此以往,让学生产生反感倾向,一些高质量学术讲座、社团活动就会被拒之门外。如表1,对于如何组织学生参加活动,在两次活动中,辅导员分别以不同角色出现,对学生来讲收益完全不同。若选择“教育者”角色,对学生进行价值引领,学生产生心理认同,学生收益为3;而选择“管理者”角色,以完成任务为目的,不考虑学生实际需求,学生无法合理体会活动价值,学生收益为-1。

从表1收益矩阵中发现,在两次活动中,辅导员均选择“教育者”角色,学生收益最大;均选择“管理者”角色,学生收益最小,甚至为负。辅导员在前后两次活动中,角色一致,均以“教育者”角色出现,学生认知协调,心理认同感提高,逐渐热爱参加活动;均以“管理者”角色出现,学生屈服于学校管理的压力,对活动本身的价值认识不到位,反而有可能产生抵触情绪。若辅导员角色不一致,学生则产生认知失调,会对活动从认同变为否定或更加茫然,甚至逐渐丧失兴趣,直至产生负向收益。

“将教育的还给教育”,辅导员在对学生教育之前,要先受教育,“传道者首先要明道、信道”[4],避免活动育人中的功利性、行政化模式,应多采取鼓励而非强制的方式。“将管理的还给管理”,对违反《普通高等学校学生管理规定》以及本校纪律行为的学生,应做到令行禁止,在批评教育的同时,视情节轻重给予纪律处分,保证学生良好习惯和道德素养的养成。

(二)创新师生互动模式:共生型

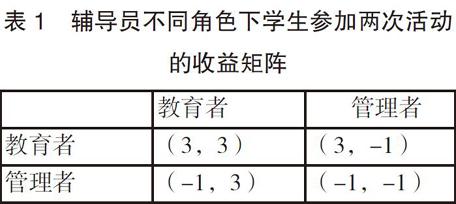

无论“重教育、轻管理”的教育型,还是“重管理、轻教育”的管理型,都属于单一的师生互动模式。我们不妨引入第三种互动模式:共生型。共生是一个生物学概念,是生物之间的互利关系,涉及互利共生、竞争共生、偏利共生、偏害共生、寄生、无关共生六种形式。互利意味着共同发展,竞争意味着相互阻碍。共生型的各种形式对共生生物体的利弊关系,如表2。

学生进入大学阶段,处于埃里克森(E.H.Erikson)心理社会发展八阶段论中的“自我同一性对角色混乱”与“亲密对孤独”的交接期。马西娅(James Marcia)提出了青少年同一性发展的四种情形:同一性达成、同一性拒斥、同一性分散、延期偿付。其中,同一性达成表明个体分析了实际选项,完成了从高中的被动适应到大学的主动选择,是个体发展的良好状态;同一性拒斥者尊重权威,拒绝思考,倾向于采纳父母的价值观,可视作“寄生”状态;同一性分散的个体发展方向不明确,不愿接触长辈,一切都好像跟他无关;延期偿付是一种健康有益的探索过程,个体乐意亲自试验,发现适合自己的生活方式。

面对性格迥异、千差万别的学生,辅导员在选择共生型互动模式时,尤其要注意学生的自我同一性达成情况。对于自我同一性达成和延期偿付者,不妨采取“互利共生”的模式,双方均以对方的发展为前提,以期达到精神层面的相互认可。对同一性拒斥和同一性分散者,辅导员需在身份平等的基础上与其对话合作,对其深度辅导,发掘其潜能,帮助其确立志向,并提供适合的教育空间,打破“沉默的大多数”“问题学生”的无关状态和“寄生”状态。双方“相伴成长”过程中,要共享互动过程的付出和取得的成绩,使得双方共同发展。

以某高校“三九个性化教育模式”为例:三种类型学生,即学术型、应用型、潜力型;三个关键点,即潜能、立志、空间;三个一工程,即一人一规划、一生一课表、一师一优课[5]。该校从2009年开始设置潜能导师,以帮助学生发掘优势潜能。潜能导师通过班团会、社团指导等多种形式,与具有发展需求的学生结帮结队,共生发展,进行平等的对话交流,一方面帮助学生坚定了目标和方向,多途径、多方式实践,实现学生的人生理想;另一方面也积累了学生成长的案例,更好地将其应用于个人工作和心灵成长过程中,激发着自身的潜能。

三、结语

习近平总书记在全国高校思政工作会议上还强调,要把思政工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。高校思政工作要聚焦第二课堂这一“关键领域”,以文化人、以文育人,推进全程、全方位育人,着力提升思政工作信度和效度;更要聚焦辅导员这一“关键少数”,推进全员育人,着力提升思政工作深度和实效性。高校辅导员在实际工作中,必须合理界分、正确处理教育与管理的关系,将教育的还给教育,将管理的还给管理,力争与学生共生发展,真正成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友。

参考文献:

[1]李 华.高等学校辅导员的双重角色困境与协调路径——基于高等学校辅导员双重职责分析[J].四川师范大学学报(社会科学版),2014(6):71-77.

[2][4]習近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[3]李家新.高校学生事务管理的三种典型模式[J].现代教育管理,2014(3):106-110.

[5]王承新.文华学院:创建“三九个性化教育模式”形成特色[N].中国教育报,2017-06-28(8).