中医和藏医对体质分类的比较研究❋

2018-07-25仲格嘉

罗 辉,仲格嘉,王 琦

(1.北京中医药大学中医体质和生殖医学研究中心,北京 100029; 2.中国藏学研究中心藏医药研究所,北京 100101)

中医和藏医同为中华民族传统医药学宝库中的重要组成部分,两种传统医学各自在数千年的历史发展长河中形成了系统、独特的理论和实践体系。对个体差异现象和规律的认识分别构成了这两种医学体系独特的体质理论,在各自的临床实践中均有广泛应用。中医和藏医有较深的历史渊源关系,两者在基础理论、诊断、治疗、药物等很多方面均有相似之处,对体质的认识也不例外。因此,本文试对两种医学的体质分类进行比较和探讨。

1 两种医学对体质古今分类方法概述

体质现象是人类生命活动的重要表现形式,与健康和疾病密切相关。中医和藏医分别从不同角度,认识和探讨个体体质差异的现象和规律,对人群的体质类型进行分类,以指导疾病防治和促进健康。

1.1 中医体质分类

中医对体质的论述最早见于成书于2000多年前的中医经典著作《黄帝内经》(以下简称《内经》)。《内经》根据阴阳五行理论、人体的形态结构及心理特征等不同的认识角度,对人类的体质进行分类,如《灵枢·阴阳二十五人》的“阴阳二十五人”25类,《灵枢·逆顺肥瘦》的“肥人”“瘦人”“常人”3类,《素问·经脉别论》的“勇者”“怯者”2类等。后世医家在《内经》的基础上对体质的认识和临床应用不断深化,对体质的分类由生理体质逐渐转向临床病理体质的分类方法。如汉·张仲景《伤寒杂病论》记载了“平人”“强人”“瘦人”“羸人”“汗家”“湿家”“亡血家”等体质类型,兼具生理和病理两种体质分类方法。唐代医家昝殷、北宋医家钱乙、陈直分别对妇人、小儿、老人的体质生理和病理特征作了论述。清·叶天士在《临证指南医案》中首次提出“体质”一词,并明确提出“阴虚体质”“木火体质”“阳微体质”“湿热体质”“质体气弱”等体质类型,基本包括了临床中常见的大部分偏颇体质类型[1]。

诚然,由于受时代认识的局限,古代医家对体质类型尚未形成概念系统,难以推广应用。自20世纪70年代以来,以王琦为代表的现代中医体质研究学者,在前人基础上综合采用文献研究、临床流行病学、分子生物学等多学科方法,开展体质分类研究,构建了中医体质学理论体系[2]。目前公认的体质分类为王琦提出的9种基本中医体质类型。2009年4月,王琦主持制定的《中医体质分类与判定》标准由中华中医药学会发布,同年10月中医体质辨识被纳入至《国家基本公共卫生服务规范》,此后在全国范围内得到了广泛应用。

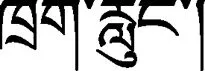

1.2 藏医体质分类

近年来,藏医体质日益受到重视。研究发展趋势已由传统的以探讨介绍藏医体质理论为目的的文献整理和综述,逐渐扩展至引入心理学、临床横断面调查等方法阐发藏医体质的内涵,研究体质辨识方法以开展藏医“治未病”工作[4-8],对体质的分类均采用《四部医典》的7种体质分类法。

2 中医9种体质与藏医7种体质介绍

2.1 中医9种体质

中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准将中医体质分为9种基本类型(平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质),并描述了各类型的特征,制定了相应的判定标准。

各型的总体特征:平和质:阴阳气血调和,以体态适中、面色红润、精力充沛等为主要特征;气虚质:元气不足,以疲乏、气短、自汗等气虚表现为主要特征;阳虚质:阳气不足,以畏寒怕冷、手足不温等虚寒表现为主要特征;阴虚质:阴液亏少,以口燥咽干、手足心热等虚热表现为主要特征;痰湿质:痰湿凝聚,以形体肥胖、腹部肥满、口黏苔腻等痰湿表现为主要特征;湿热质:湿热内蕴,以面垢油光、口苦、苔黄腻等湿热表现为主要特征;血瘀质:血行不畅,以肤色晦暗、舌质紫黯等血瘀表现为主要特征;气郁质:气机郁滞,以神情抑郁、忧虑脆弱等气郁表现为主要特征;特禀质:先天失常,以生理缺陷、过敏反应等为主要特征。除总体特征外,各类型在形体特征、常见表现、心理特征、发病倾向、对外界环境适应能力方面均有差异(详见《中医体质分类与判定》标准全文[9])。

2.2 藏医7种体质

藏医认为,隆、赤巴和培根三大人体功能物质的不同组合,造成人们有不同体质,体质决定着人的禀性,并与疾病的产生、诊断、治疗和预后等密切相关。《四部医典》将人体按内隆、赤巴、培根功能物质的多寡分为7种体质类型。

各型的总体特征分别为[3][10]322-327:(1)隆型:体内隆成分相对较多。体型驼背,干瘦、容貌青灰色,不耐寒冷,行走时关节作响,睡眠不实,体格矮小,喜唱歌、笑和与人争吵,嗜食甜、酸、苦、辣食物;(2)赤巴型:体内赤巴成分相对较多。易渴不耐饥,头发和身体肤色发黄,极聪明而骄傲,汗多,身臭,体高,嗜食甜、苦、涩以及凉性食物;(3)培根型:体内培根成分相对较多。体型端直,偏于肥胖,肌肉丰满,身体肤色发白,耐饥渴,抗烦恼,较能耐受痛苦及旱热,嗜睡,外柔内刚,性情善良,嗜食辣、酸涩、粗糙的食物;(4)二合型人:即隆、赤巴、培根3型的2组合型,包括隆赤型、培隆型和培赤型3种,各型的特性由两两所合的单一因素特性而定;(5)三合型人:汇聚隆、赤巴、培根3种单一型人的特性,发育圆满,肤色、体型、禀性、态度及环境适应能力等方面皆优良,为最优体质类型。总体而言,在各种体质类型中,三合型最为理想,二合型次之(以培赤型为佳,培隆型次之,隆赤型最差),单纯型更次之(以培根型为佳,赤巴型次之,隆型最差)。

3 中医与藏医对体质分类的异同分析

藏医体质以五源学说为基础,认为宇宙间一切事物都由土、水、火、风、空5种物质所源生,事物的发展变化、形成和存灭都是这5种物质不断运动和相互作用的结果,五源在人体形成隆、赤巴和培根三因。中医体质以阴阳五行学说、精气学说、病因病机学说等为基础,故两者的基础分别是我国古代中原和青藏高原地区先民各自创造的传统医学以及朴素的唯物主义哲学思想。两者对体质分类的异同,正是由两者各自的医学以及文化背景所决定的。

3.1 两者的共性

3.1.1 体质分类的目的相同 两者均以体质分类解释个体在生理和病理方面存在的差异,指导个体的养生保健和疾病预防,以及临床实践中对疾病的诊断、治疗、判定疗效和转归等。

3.1.2 体质分类的理论基础有相同之处 两者均认为体质的基础是构成人体的基本物质,以这些基本物质在体内相对稳定的分布状态为依据进行分类。中医体质中,除参考现代医学理论提出的特禀质外,其余8种体质类型以人体内气、血、阴、阳、津液的盛衰虚实变化为依据。而藏医的各体质类型,均是以人体内隆、赤巴、培根3种基本成分多少为依据进行的分类。此外,对于构成人体的基本物质,藏医的“隆”“赤巴”和“培根”分别与中医的“气”“阳”和“津液”在内涵上也有很多的相同之处[10]278-285,故两者各自部分的体质类型之间存在不同程度的相似性,且两者均认可兼夹体质的普遍存在。

3.2 两者的差异

两者分别以各自的医学理论为依据对体质进行分类,因此在分类原则、方法和内涵等方面存在明显差异。中医9种体质的分类是运用现代科研方法,以现代中医基础理论为依据进行的分类,其以临床应用性为原则,体质类型是对非疾病状态下生理及病理表现的归纳,对体质类型的命名除平和质外,其余均为倾向于病理特征的偏颇体质。而藏医7种体质,是成书于100多年前的藏医经典《四部医典》记载的分类方法,其与中医《灵枢·阴阳二十五人》分类较为相似,各体质类型均以生理体质命名。两者各自的体质类型之间,其分型数量和各型具体的内涵则存在明显差异。

4 中医9种体质和藏医7种体质类型相关性

以中医9种体质类型为参照,逐一论述其与藏医各体质类型的相关性。

4.1 中医平和质

与藏医三因聚合型基本相同,前者阴阳气血调和,后者隆赤巴培根平衡,均以发育圆满、精力充沛、性格平和、不易患病、对外界适应能力强为特征,是各自体质理论所认为的理想体质,也是两者体质养生保健所希望达到和维持的体质状态。

4.2 中医气虚质

与藏医隆型人在对外界的适应能力方面有相同的特征。从功能看,隆是人体生命活动的动力,主司呼吸、血液循环、肢体活动、五官感觉、消化、二便排泄、语言思维等,人的一切生理活动如水谷精气、血、培根的生化都有赖于隆的功能,故隆类似于中医的气。从营养角度看,三因中培根最有营养,赤巴次之,隆最差,因此体内隆成分相对较多的隆型人属于虚性体质。从常见表现看,隆型人体力较弱,不耐寒冷,对外界的适应能力弱,这些与中医气虚质类似。但隆型人其他特征表现与气虚质并不一致。

4.3 中医阳虚质

与藏医培根型人在体型、寒热、睡眠、性格等方面具有相同的特征。从属性和功能看,藏医的赤巴五源属火,其作用是产生热能,维持体温,增强胃火,主谋略、胆识、智慧以及高傲、愤怒、激动等情志。故赤巴与中医的阳类似,阳虚质则类似于藏医的赤巴不足之人。但《四部医典》从生理角度对体质进行分类,赤巴不足则与之对应的培根(五源属水和土)相对过盛,即为培根型人。从特征看,培根型人形体较胖、面白、怕冷、手脚偏凉、嗜睡、性格沉静平稳等,与阳虚质人相同。但阳虚质侧重于寒,属病理体质,培根型人虽有寒但为生理体质,且其耐饥渴、抗烦恼、较能耐受痛苦、性情善良等特性是阳虚质所没有涉及的。

4.4 中医阴虚质

阴虚质的特征是体内津液亏虚,类似于藏医的培根过少。然而《四部医典》是以在体内占相对多数的成分来命名体质类型的,属于生理体质的范畴。当某种成分在体内绝对不足时(即病理体质),只能通过间接评估其他2种成分中的哪一种占相对多数而命名。从特征看,阴虚质的体瘦、口干咽燥、便干、性格急躁等表现与隆型人的特征相同,两者的差异在于中医认为阴虚则内热,而藏医认为隆性属寒。另外,赤巴虽属热性,但其特征为腻、锐、热、轻、臭、泻、湿,故赤巴的热接近于中医的实热、湿热,与阴虚质的虚热不同。

4.5 中医痰湿质

与藏医培根型体质较为相似。痰湿质因水液内停、痰湿凝聚所致,以黏滞重浊为主要特征;培根性属寒,其特征为腻、凉、重、钝、稳、黏、柔,两者的特征类似。从常见表现看,中医痰湿质的体胖、性格温和稳重、善于忍耐等与藏医培根型相同。不同之处在于前者为病理体质,后者为生理体质,且培根型有寒的特征表现,而痰湿质无明显的寒热倾向。

4.6 中医湿热质

与藏医赤巴型体质较为相似。湿热质以湿热内蕴为特征,赤巴具有腻、锐、热、轻、臭、泻、湿的特性,两者相似。从常见表现看,中医湿热质的面油、口干苦、烦躁易怒等与藏医赤巴型相同。不同之处在于前者为病理体质,后者为生理体质,且藏医赤巴型人尚具有极其聪明而骄傲等性格。

4.7 中医血瘀质

4.8 中医气郁质

藏医无与其具有较好相关性体质类型。气郁质人性格内向,神情抑郁,敏感多疑,情感脆弱。藏医隆型和赤巴型人性格偏于外向,培根型人性格虽偏于内向,但沉稳平和,外柔内刚,不易烦恼。病理情况下隆型人易出现喜叹息、烦躁、敏感多疑、心神不安、失眠等症状,与气郁质有一定的相似性。

4.9 中医特禀质

特禀质以生理缺陷、过敏反应等为主要特征,属于典型的病理体质。藏医无与其具有较好相关性的体质类型。但藏医也有“母病传子”“胎病”的说法,认为隆、赤巴、培根三因秉承于先天的父精母血,并

从后天得到充养,精血中的三因将父母体质、禀性和疾病等遗传给后代。从临床证候表现看,特禀质中过敏体质人的常见疾病,如过敏性鼻炎、变应性咳嗽、支气管哮喘、荨麻疹等多属于中医风证范畴,与藏医隆病(隆属风,其性主动)的特征类似;湿疹、过敏性紫癜等疾病多属于中医湿热、血热之证,与藏医赤巴病、黄水病的特征类似。

5 结语

中医和藏医体质理论均蕴含了独特的养生保健和疾病防治方法,比较与探讨两者各体质类型之间的差异和相关性,有助于两种医学体质学的交流借鉴,深化对两者各自体质理论的认识,提高防病治病水平,丰富我国传统医学的体质学说宝库,从而为中华民族的健康事业作出应有的贡献。