3D打印技术辅助诊断和指导室间隔缺损手术

2018-07-19黄志勇靳立军黄美萍钱天宝华南理工大学医学院材料科学与工程学院广东广州0006广东省人民医院心内科导管室心外科广东广州0080

黄志勇,杭 飞,靳立军,黄美萍,高 强,钱天宝,张 颖,叶 青(.华南理工大学医学院,.材料科学与工程学院,广东 广州 0006;3.广东省人民医院心内科,.导管室,.心外科,广东 广州 0080)

我国每年有大量结构性心脏病患者需要治疗,目前经导管介入治疗已成为部分心脏瓣膜、心腔和大血管功能性和结构性病变的首选治疗方法[1-2]。介入治疗需要精准的个性化临床诊断,但复杂结构性心脏病患者心脏畸形的形态和解剖结构变化很大,如何直观显示心脏畸形的精准结构信息是目前迫切需要解决的问题[3]。3D打印技术是通过逐层堆积方式来构造出三维立体空间模型的技术,具有快速、可定制化、可重复性和精确性高等优势[4]。现阶段应用于医学领域的打印方式有熔融沉积成型(fused deposition modeling, FDM)、选择性激光烧结(selective laser sintering, SLS)、光固化快速成型(stereo lithography apparatus, SLA)、聚合物喷射3D打印技术(PolyJet direct 3D printing, PJD-3DP)和生物打印[5]。PJD-3DP技术使用喷头将光敏树脂和支撑聚合物同时喷射至工作台,再以紫外线照射,待完全凝固后再喷涂下一层[6],可用软质材料打印体积较大的模型。心肌是一种有弹性的软组织,以影像技术结合PolyJet技术打印具有一定柔软度的心脏模型,可更直观呈现心脏内部及大血管的三维解剖结构,有助于医师更好地理解各解剖结构位置和空间关系[7];而选用合适的打印材料可有效模拟心脏的力学性能,供外科手术医师模拟手术,有助于制定合适的手术方案[8]。国内外已有使用CT、MRI和三维超声影像数据构建3D结构性心脏病模型用于辅助诊断和术前手术规划的报告[9-12],但大多采用硬质材料,临床应用具有一定局限性。近年来,运用软质材料打印心脏实体模型用于结构性心脏病的诊疗已成为一种发展趋势。本研究采用1例室间隔缺损患者的CT影像数据,构建完整的心脏模型,并采用Stratasys公司的Objet500 Connex3聚合物喷射成型3D打印机打印出弹性软质模型,探讨3D打印技术对于辅助诊断和指导室间隔缺损临床手术的价值。

1 材料与方法

1.1 CT扫描 患儿男,1岁,体质量为8 kg,心率112次/分,临床诊断为先天性心脏病、室间隔缺损。采用Philips Brilliance iCT 256层螺旋CT扫描仪,管电压80 kV,管电流80 mA,转速270 ms/rot,准直器宽度128×0.625 mm。给予患儿8 ml 10%水合氯醛溶液口服镇静后,以高压注射器经足背静脉注射对比剂优维显(300 mgI/ml)15 ml,流率2 ml/s,随后以同样流率注射10 ml生理盐水。采用前瞻性心电门控轴扫模式,于心动周期的40%~50%进行图像采集,重建40%、45%及50%时相的图像,选取图像质量最佳的45%时相的CT图像为建模数据。扫描范围从胸廓入口至右膈面下2 cm,以iDose4四级迭代算法重建,重建层厚0.90 mm,层间隔0.45 mm[13]。

1.2 Mimics分割提取与模型三维重建 将CT数据传输至Mimics 17.0软件中,Mimics软件可直接读取DICOM格式的图像文件,并显示在3个视图上。首先通过改变工程管理器中的对比度标签来调节不同视窗的图片对比度,增强对比度有利于区分不同密度的组织,通过拖动线的端点调节最佳预设值对比度。

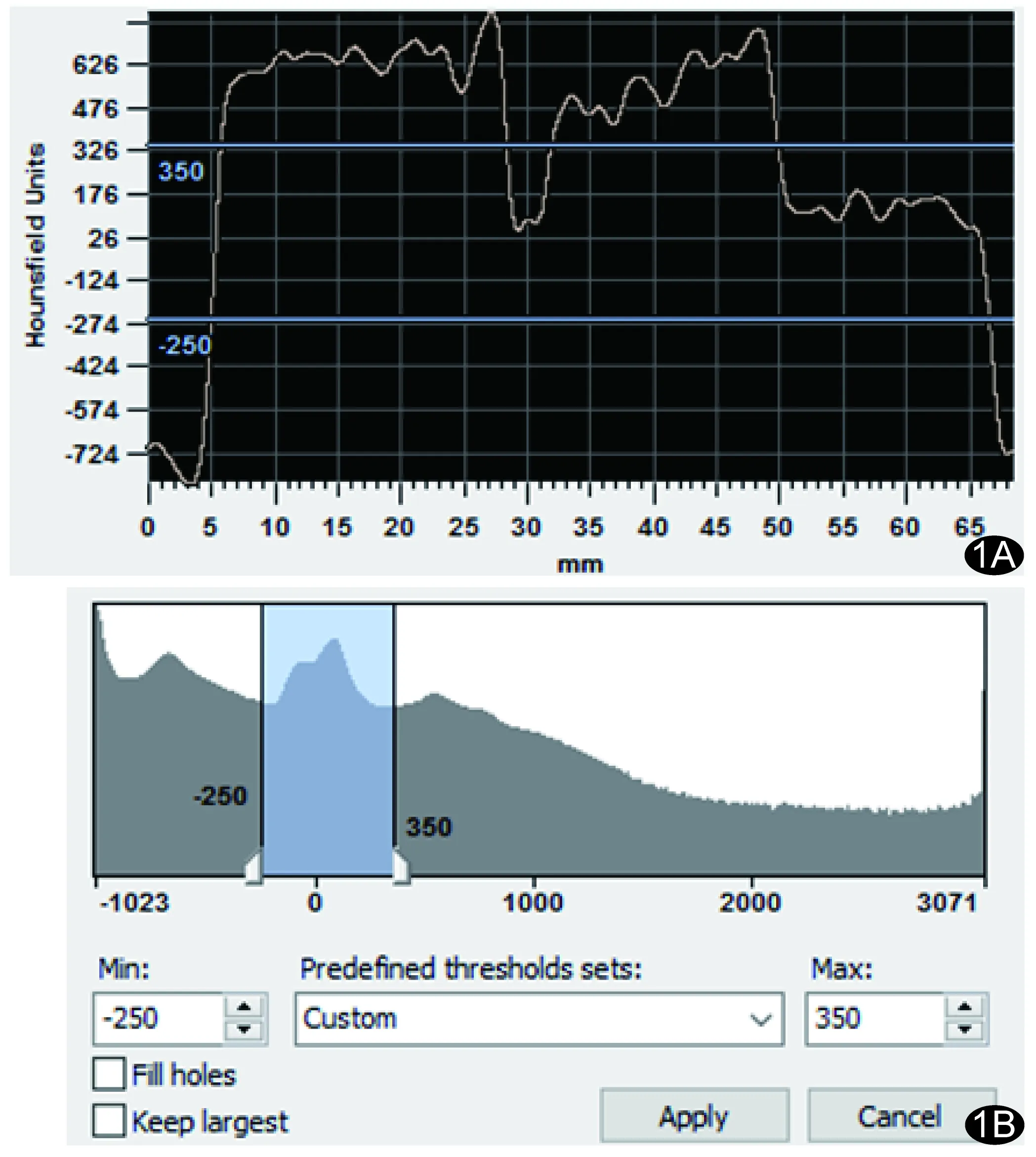

1.2.1 心肌分割 采用阈值法进行心肌分割。首先选取一定像素灰度值范围来定义一个掩膜,跨过心脏画一条剖面线,沿这条剖面线会产生一个灰度值变化曲线图,以曲线图为基础定义阈值的上界和下界,灰度值在阈值内的像素会被渲染。本研究选取的阈值为-250~350 HU(图1)。阈值设定后创建1个掩膜,同时在3个视图上显示被渲染的组织部位。随后以Crop Mask工具将ROI限定在心肌组织周围,此时生成一个新的掩膜,其中仍包含有与心肌组织相连的脊椎骨组织、其他软组织、细小血管等。下一步去除掉掩膜中的多余部分,以Edit Mask工具逐层编辑实现更精确的分割,这个工具能够像编辑图片一样在掩膜中进行擦除或增加像素,根据编辑部位大小不断调整用来擦除或增加像素的光标的大小,以保证分割的精确性。在逐层编辑操作后,使用区域增长功能去除离散的像素,从而生成1个只渲染了心肌组织的掩膜(图2)。以新建的渲染了心肌组织的掩膜创建3D模型,选择高成像质量,生成可视化程度较高的3D心脏模型。

图1 心脏分割阈值选取方法 A.跨过心脏组织剖面线的灰度值分布情况; B以曲线图定义的阈值范围

1.2.2 血池分割 采用动态区域生长法进行血池分割。在Mimics软件中选取相应血管区域,然后对CT图像进行渲染来调节最大CT值和最小CT值,由血管内一个种子点开始,向血管内其他区域生长,并且以动态阈值范围为边界,完成对血管的预分割;然后在原有掩膜基础上包裹一层厚度为2 mm的面片,再进行减法运算,除去原来的掩膜,保留表面厚度为2 mm的面片(图3)[14],从而形成血池分割重建后的三维血管模型。为减少模型的毛刺、使其表面更加光滑,对模型进行光滑运算,光滑系数为0.6,迭代次数为3次。

1.2.3 模型切割和打印 在外科手术医师指导下,定义一个合适的切割平面,使用Mimics软件模拟手术模块中的切割功能来切割心肌,分割重建后的模型;同时定义另外两个平面,对血池分割重建后的3D血管模型进行切割,并将其保存为3D打印机可以识别的STL格式文件。以Objet500 Connex3聚合物喷射成型打印机实现从数字化模型到物理模型的转化,采用PolyJet材料进行打印,后者是一种可调节弹性的软性材料,最终打印出弹性软质的实体心脏模型。

2 结果

经过图像后处理技术构建的3D数字化心血管模型直观准确地呈现了心脏内部心房、心室、心肌、血管和室间隔缺损等解剖结构关系及形态(图4)。采用Mimics软件中的测量工具,在数字化心脏模型上测量轴位和矢状位室间隔缺损长度分别为4.86 mm和6.66 mm,在原始CT图像上测得的相应长度分别为4.84 mm和6.65 mm;在以1∶1的比例打印出来的3D实体心脏模型轴位上测量室间隔缺损部位长度为4.85 mm,与前两者的测量结果基本一致。该心脏实体模型是选取一定的平面切割之后的打印模型,显示的室间隔缺损部位难以测量矢状位长度,因此仅测量了轴位长度。利用聚合物喷射成型3D打印技术可精准构建具有弹性的复杂结构性心脏病软质实体模型(图5),其结构形态准确性和空间成型精度能够满足临床辅助诊断的需要。

图2 采用心肌分割法逐层精确编辑图像,并以区域增长功能获得只渲染心肌部位的掩膜 A.冠状位; B.矢状位; C.轴位 图3 采用血池分割和减法运算后,获得保留2 mm层厚表面面片的血管部位的掩膜 A.冠状位; B.矢状位; C.轴位

图4 3D数字化心血管模型 A.经图像后处理技术构建的3D数字化模型,包括心肌和血管; B.血池分割后构建的3D血管模型; C.心肌分割后构建的3D心肌模型 (PV:肺静脉;LA:左心房;LV:左心室;RV:右心室;RA:右心房;VSD:室间隔缺损;IVC:下腔静脉) 图5 以PolyJet 3D打印技术打印的实体心脏模型 A.采用可调节弹性的软性材料PolyJe打印的室间隔缺损心脏模型; B.实体模型上显示心脏解剖结构(PV:肺静脉;LA:左心房;LV:左心室;RV:右心室;RA:右心房;VSD:室间隔缺损;IVC:下腔静脉); C.实体模型上测量轴位室间隔缺损长度

3 讨论

3D打印技术、图像处理技术与传统的影像学相结合,为结构性心脏病的诊断提供了新的方法和视角。如何优化图像分割方法和建立标准规范的图像后处理流程,对于获取精确、真实、客观的心脏模型至关重要,也是近年的热点问题[12]。如果影像学资料达不到医学影像建模标准,用以构建模型将会造成很大的偏差[15]。目前常用的构建心脏模型的图像分割处理方法有两种:运用血池分割和运用心肌分割进行3D重建。血池与心脏其他组织对比度较大,故血池分割法可很好地呈现心脏内部解剖学结构,且只需要很少的后处理。心肌与胸廓、肺血管、脊椎及肝脏等组织对比度较小,难以设定有效的阈值将其完整地分割,这些组织同样会被渲染,要将其与心肌组织分割,需要进行大量的后处理;但心肌分割可更精确真实地呈现与心肌相关的病变状态,可观察到更细致的心内解剖关系,为设计手术方案提供更全面的信息[11]。

本研究选择1例室间隔缺损患儿,采用低剂量CT增强扫描模式采集其心脏收缩期的CT影像数据,在有效控制辐射剂量的同时保证了所获影像学资料的准确性;通过3D打印技术构建出患儿心脏模型,清楚地呈现了室间隔缺损的位置和大小、各个心房心室与大血管的解剖关系,且与影像学测量结果吻合。PolyJet成型技术可以通过调节参数改变打印模型的力学性能,能更好地模拟心脏组织力学性能,可用于模拟手术。

现阶段3D打印在心脏领域的应用尚不完善,还存在诸多不足:①由于缺乏自动化程度高的算法和软件,建模过程中需要操作者根据自身的影像学知识进行人工判断后进行分割重建,存在主观性和操作不规范、准确性较差的问题;②目前医学图像分割算法具有一定局限性,还无法有效地对瓣膜、冠状动脉等微小解剖结构进行分割重建;③打印出来的心脏模型可用来进行模拟手术及手术规划,但很大程度上还是依靠医师的经验,如果可以借助血流动力学仿真等智能化和自动化程度更高的方法来评估基于3D打印模型制定的治疗方案的有效性,将可大幅提高制定手术方案的合理性。相信随着医学和图像处理技术的进步以及3D打印技术的发展,上述问题将会得到解决。