素馨花艇与花灯明时广州的七七之夕

2018-07-16孟晖

孟 晖

自由撰稿人。著有长篇小说《盂兰变》,随笔集《维纳斯的明镜》、《潘金莲的发型》、《花间十六声》、《贵妃的红汗》、《画堂香事》等

《博物志》中记载有敢于冒险的人登上海上漂浮的「仙槎」向着大海深处一路航行,最后竟然驶达天上的银河,遇见在河边饮牛的牛郎。广州人将这一古老传说融入七夕节日的内容之中。

明时的广州,七夕这一天的晚上,未婚少女们要举行「七娘会」,聚在一起乞巧,然后乘坐素馨花艇,于水面上纵游。还有更为迷人的素馨灯,为明代广州的夜晚营造着风情,照临着乞巧少女们的心事,将这个城市的七夕之夜点缀得分外绮丽。

「七夕悬素馨灯乞巧。」明末文人黎美周的《花底拾遗》里如是写道。这一条可不是无中生有的空想,而是反映了作者家乡广州的真实风俗,通体缀满素馨的花灯,为明代广州的夜晚营造着风情,更将这个城市的七夕节点缀得分外绮丽。

如果要谈文明交流如何提高人的生活水平,历史上的广州与素馨花的因缘便是最佳的例证。今人大多熟悉茉莉,却对素馨花感到陌生,只觉得这个花名异常美丽,却往往搞不清楚它具体是什么花。实际上,素馨与茉莉都不是中国的本土植物,而是原生于遥远的波斯(今伊朗),在它们的原生地,这两种香花被视为同一类植物,拥有着同一个词称。随着印度洋贸易、地中海贸易的发展,素馨与茉莉也漂洋过海,沿着适合它们生长的炎热地带扩散,完成了惊人的万里征程。它们向南沿着非洲东海岸延伸,向西到达摩洛哥、西班牙,又由西班牙传入欧洲,后来还随着大帆船登陆美洲。向东,则先后扎根印度与中国。

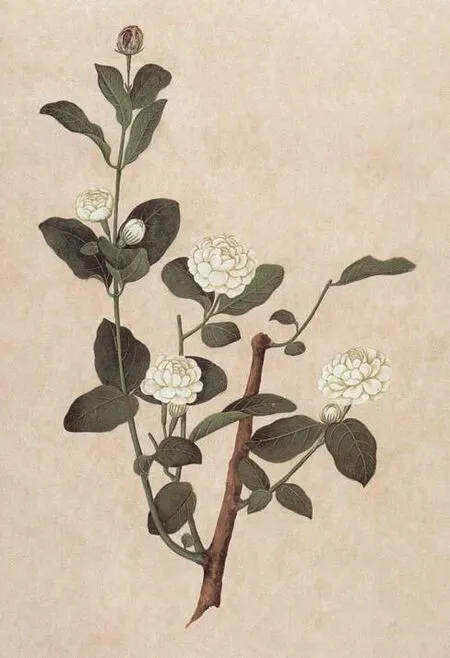

素馨花

从文献记载来看,大致在晋唐时代,素馨和茉莉就成功移植到中国南部沿海地区。晋人嵇含《南方草木状》有云:「耶悉茗、末利花,皆胡人自西国移植于南海,南人怜其芳香,竞植之。」 唐时,《北户录》记:「又耶悉弭花、白末利花(红者不香),皆波斯移植中夏」,「本出外国,大同二年始来中土。今番禺士女多以彩缕贯花卖之。」《酉阳杂组》则道是:「野悉蜜,出拂林国,亦出波斯国。……花若开时,遍野皆香……西域人常采其花,压以为油,甚香滑。」

及至宋代,在番禺(今广州)、桂林形成了素馨花的规模化种植,而以番禺的花业最为重要。宋人高似孙《纬略》中有言:「耶悉茗花是西国花,色雪白,胡人携至交广之间,家家爱其香气,皆种植之。」南宋人方信孺《南海百咏》中有《花田》一首,并注明道:「在城西十里三角市。平田弥望,皆素馨花。一名那悉茗。」由之可知,宋时,广东居民普遍种植素馨,番禺县城西十里处更是有着一望无际的素馨花田。

需要说明的是,耶悉茗、耶悉弭、野悉蜜、那悉茗,乃是阿拉伯语「茉莉」一词的音译,至今,素馨与茉莉在当代阿语中仍然共享同一个名称,发音大致为「yāsamin」,由之还演变出yāsmin(在阿拉伯国家)、yāseimin(在伊朗)的女性名字,也就是说,就在今天,伊斯兰世界仍有不少女性名叫「茉莉/素馨」。而英语称茉莉为「jasmin」也正是借自阿拉伯语。

《梅园百花画谱》中所绘的“茉莉”日本国立国会图书馆藏

《梅园百花画谱》中所绘的“素馨”日本国立国会图书馆藏

为什么在宋代,广州会形成素馨花生产基地?第一,宋朝的先进生产力促使出口强劲,惊人的贸易出超使得整个社会有余财进口海外奢侈品;第二,印度洋贸易的繁盛,让这一条航线上的各个国家的优质产品纷至沓来,其中包括多种香料。由此,宋朝出现了发达的合香业,以精致的工艺把多种香料合在一起,制成复合香调的香丸、香饼、香粉,对那个时代的上层社会来说,这些产品是日常生活中随时不可缺的消费品。如此的情况又引发了伊斯兰世界合香技术与中国传统的交流,随着海船前来的「胡人」不仅带来了合香的重要原料,还带来了异域的制作工艺,为了适应宋朝人的审美观,这些工艺不断做出调整,创造在地化的新香型。

清代广州外销画中所绘的茉莉

宋人绘 茉莉花图页绢本设色私人藏

阅读链接

烧香七言

—

琢瓷作鼎碧于水,削银为叶轻如纸。

不文不武火力匀,闭阁下帘风不起。

诗人自炷古龙涎,但令有香不见烟。

素馨忽开抹利拆,低处龙麝和沉檀。

平生饱识山林味,不柰此香殊斌媚。

呼儿急取烝木犀,却作书生真富贲。

—宋·杨万里

番禺作为海上丝绸之路的主要大港之一,商船运来中国的异国香料大部分在这里卸货。既然产地不一的难得香料齐齐汇集在番禺,那么,就地展开加工,做成宋代富贵阶级喜欢的合香制品,然后把成品向内地运输,便成了最优的选择。于是,在宋代,番禺还发展成为合香产业中心。从文献可知,在波斯、东罗马等地,素馨是一种重要香料,用于制造香精油,也用于合香。正是因为这个原因,番禺将素馨花作为一种香料作物加以专业化、集中化的种植,且园田面积惊人。也是在番禺,这种香花在当地的制香业中大量使用,获得充分的开发。

实际上,茉莉花当时扮演着相同的角色。素馨花的花型相对较大,所以也称「大花茉莉」,在观赏性上不如茉莉,但香气特别浓烈,而且带有清寒的韵味,非常符合中国人的审美,因此在宋代上层社会那里获得了无保留的赞赏:「南国英华赋众芳。素馨声价独无双。未知蟾桂能相比,不是人间草木香。……名世。花无二。高压阇提倾末利。」(洪适《番禺调笑·素馨巷》)素馨的芳香压过其他一切重要香花,无论桂花、阇提还是茉莉都不能与之相争锋,可谓是南宋时代公认的评价。(孟晖《心字香的真相》,《紫禁城》二〇一四年第九期)

宋人绘 采花图页绢本设色 纵二四·一厘米 横二五·二厘米故宫博物院藏

所以说,海洋贸易、中外交流与中国人审美观的多重作用,致使广州市郊出现了大规模的素馨花生产基地。这一情况一直延续到明代,生活于明末清初的番禺人屈大均撰著《广东新语》时,仍然是「珠江南岸,有村曰庄头,周里许,悉种素馨,亦曰花田」。该书「素馨」一节美如梦幻:「妇女率以昧爽往摘」,「花客涉江买以归,列于九门。一时穿灯者、作串与璎珞者数百人,城内外买者万家,富者以斗斛,贫者以升,其量花若量珠然」,「语云:『珠浦之人以珠为饭,花田之人以花作衣』」,「东莞称素馨为河南花,以其生在珠江南岸之河南村也。广州有花渡头,在五羊门南岸。广州花贩,每日分载素馨至城,从此上舟,故名花渡头。花谓素馨也。花田亦止以素馨名也。」

彼时的广州城外形成了像种庄稼一样种植素馨的「河南村」,城内则有商贩、手艺人依靠这种花谋生,于是日常生活中存在「河南花」、「花田」、「花客」、「花贩」、「花渡头」这类诗意的专称。

清 陆灿、薛 合绘 云华惜花图轴纸本设色 纵一三六·二厘米 横五八·二厘米故宫博物院藏

广州人可以非常奢侈地随意使用素馨花,结果是这种香花一度成为此地城市生活中异常活跃的因素。几百年甚至上千年前从遥远异域迁来的香花,到明代,已经彻底地融入本土的血脉,有力地塑造了明时广州的风俗。其中最迷人的当属「素馨灯」:「花又宜作灯,雕玉镂冰,玲珑四照,游冶者以导车马。故杨用修云:『粤中素馨灯,天下之至艳者。』……秋冬作火清醮,则千门万户皆挂素馨灯,结为鸾龙诸形。或作流苏,宝带葳蕤,间以朱槿以供神。」(屈大均《广州新语》卷二十七「草语·素馨」)

当地有专门擅长制作这种花灯的匠人,他们用铜丝串连素馨的花朵,编成鸾凤、翔龙、飞禽、游鱼等复杂造型的立体灯笼,一旦在其中点上蜡烛,倒像是寒冰或白玉雕镂而成的玲珑工艺品在发光,随着光焰一起的,还有不绝的花香,二者携手悄然冲击夜色。平日,当人们夜晚出行的时候,会把素馨灯挂在车轿上,或者由仆役提着这种花灯走在车马前引路。一旦逢到元宵、七夕、中秋三大节日,素馨灯便要扮演装点节日气氛的重要角色。更为美妙的是,七夕时,人们还为女孩子们特意扎制「素馨花艇」:「广中七七之夕,多为素馨花艇,游泛海珠及西濠、香浦。」(屈大均《广州新语》卷二十七「草语·素馨」)「七月初七夕为『七娘会』,乞巧,沐浴天孙圣水,以素馨、茉莉结高尾艇,翠羽为篷,游泛沉香之浦,以象星槎。」(屈大均《广州新语》卷九「事语·广州时序」)

明 仇英 人物故事图册(十开选一)绢本设色 每开纵四一·四厘米 横三三·八厘米故宫博物院藏

清 掐丝珐琅花篮式壁灯高五四·五厘米 故宫博物院藏

清 象牙雕云鹤纹海棠式灯故宫博物院藏

清 铜丝罩玉海灯故宫博物院藏

明人绘 荷塘夜游扇面笺本设色 纵一六·五厘米 横四九·五厘米故宫博物院藏

清 焦秉贞 仕女图册(十二开选一)

绢本设色

故宫博物院藏

在明时的广州,七夕这一天的晚上,未婚少女们要举行「七娘会」,聚在一起乞巧,然后在海珠、西濠或沉香浦乘坐「素馨花艇」,于水面上纵游。素馨花艇非常神奇,为了模仿传说中的「星槎」,一律采用尾部翘起的「高尾艇」,艇上不仅有素馨灯,还需「芳蕤作幄」,用无数素馨花串成的长流苏在艇上纵横垂挂,密集如同帐帷。因此这是真正意义上的「花艇」,船体遍覆雪白的花络,周沿则是冰玉般的花灯流光吐麝。

据晋人张华《博物志》记载,曾经有敢于冒险的人登上在海上漂浮的「仙槎」(槎即木筏,传统艺术中总将其表现为尾部翘起的形式),向着大海深处一路航行,最后竟然驶达天上的银河,遇见在河边饮牛的牛郎。广州人将这一古老传说融入七夕节日的内容之中,每到佳节将近时,船家会在高尾艇上搭起篷架,「翠羽为篷」— 篷顶完全用孔雀的翠尾覆盖,形成一座碧羽结成的华帐,周围以素馨茉莉的流苏长络装点,再垂吊冰玉般的素馨灯,同时也会点缀一些用茉莉花串成的茉莉灯。在那个时代广州人的想象里,传说中的「星槎」就该如此华丽,然而,这般神奇的船儿即使天上也不会有啊!明末文人黎美周是地道的番禺人,对于素馨花在当时生活中的作用无比熟悉,他著有《素馨赋》,其中描写「双七之宵」:

清 青玉透雕仙人乘槎高九·六厘米 长二一·二厘米 故宫博物院藏

清 竹根雕仙女乘槎及局部故宫博物院藏

明 犀角镂雕花木仙人乘槎杯 长二七厘米 高一一·七厘米 故宫博物院藏

宵则芳蕤作幄,新月如钩,海上载求仙之童女,水际排乞巧之高楼。灿明灯于重檐,俨列冕之垂旒,何玲珑之雕玉,覆火齐而作舟。总贯蘂之所为,若镂冰而笼篝;布经纬以如意,象禽鱼之优游。恒有香以避暑,纵无声而知秋。

阅读链接

乘槎渡天河

—

◎ 近世有人居海滨者,年年八月有浮槎去来,不失期,人有奇志,立飞阁于槎上,多赍粮,乘槎而去。十余日中,犹观星月日辰,自后茫茫忽忽,亦不觉昼夜。去十余日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严。遥望宫中多织妇,见一丈夫牵牛渚次饮之。牵牛人乃惊问曰:“何由至此?”此人具说来意,并问此是何处,答曰:“君还至蜀郡访严君平则知之。”竟不上岸,因还如期。后至蜀问君平曰:“某年月日有客星犯牵牛宿。”计年月正是此人到天河时也。

—晋·张华《博物志》卷十

在赋文的描写下,七夕时沉香浦(亦作沈香浦,在广州府西郊的江滨)等地的场景真是辉煌而奇妙,不仅花艇,沿岸并肩连幢的高楼也悉数以素馨花装饰。人们把素馨花灯连成长串,一条一条的垂挂在这些楼房的屋檐下,看去仿佛帝王冠冕上的珠旒成排,以如此的方式,让水畔的居民楼在当晚化身成乞巧楼。女孩子先在这些为素馨花香笼罩的楼阁上开展乞巧活动,拜织女星、穿针、看水碗中浮针的映影……然后结伴转移到溢放着素馨灯、茉莉灯的光与香的素馨花艇上,乘着花艇在水上泛游。

清道光 粉彩仕女乘槎图盘故宫博物院藏

想来,众多花艇纵横来去,一定让广州成为当晚全世界最美丽的城市。但见沿岸的楼阁垂着鲜花灯笼的成排流苏,与波上花艇的连串灯光相映,远远看去,倒仿佛有无数传说中的大夜明珠「火其珠」绕舟缀挂。再一定睛,却原来每只花灯都具有奇巧造型— 这个是鱼,那个是飞禽,又一盏呈龙形,再一盏为鸾凤,让人幻觉众多的珍禽异兽浩浩荡荡出行,在花香洇透的夜气中浮游。灯光自雪白的香花间泄出,照亮了花艇上的翠篷,篷下华服盛饰的少女结伴并坐,宛然便是一艘又一艘载乘着仙女的仙槎正在银河中凌波缓渡。幻想中的银河仙境,经由广州人一代又一代持续的集体创作,就这样呈现在凡间。

可惜,广州的素馨花种植业在入清以后衰落,这座城市的七夕之夜便不复得见素馨花艇在水上争游,也不再有浮光流麝的素馨灯,照临乞巧少女们的心事。

清乾隆 象牙雕月曼清游之「七月景」长三九·一厘米 宽三二·九厘米 厚三·二厘米故宫博物院藏

清 陈枚 山水楼阁图册(第七开)

绢本设色 共十二开 每开纵三一·一厘米 横二六·一厘米

故宫博物院藏