双克隆型多发性骨髓瘤3例报告并文献复习*

2018-07-12彭印印

彭印印,肖 青△,王 欣,杨 梨,余 成

(1.重庆医科大学附属第一医院血液内科,重庆 400016;2.重庆交通大学,重庆 400074)

多发性骨髓瘤(MM)是一种浆细胞恶性增殖性疾病,骨髓中克隆性浆细胞异常增生,并分泌单克隆免疫球蛋白或其片段(M蛋白),导致相关器官或组织损伤。分泌双克隆免疫球蛋白的MM非常罕见,多见个案报道,其预后不详。本文将重庆医科大学附属第一医院血液内科收治的3例双克隆型MM进行报道,并对国内外相关文献进行回顾分析,以提高临床医师对该病的认识。

1 资料与方法

1.1方法纳入分析的病例资料均为重庆医科大学附属第一医院血液内科收治的双克隆型MM,诊断及疗效判断均采用《多发性骨髓瘤NCCN肿瘤学临床实践指南》的标准[1]。所有患者均行血常规、生化、体液免疫、血及尿免疫固定电泳、血清β2-微球蛋白、骨髓涂片、骨髓免疫分型、骨髓染色体及融合基因检测、全身骨扫描及X线检查,部分患者行胸腰椎磁共振(MRI)、PET-CT检查,根据上述检查结果确定诊断、分期、分型,并评估治疗效果。

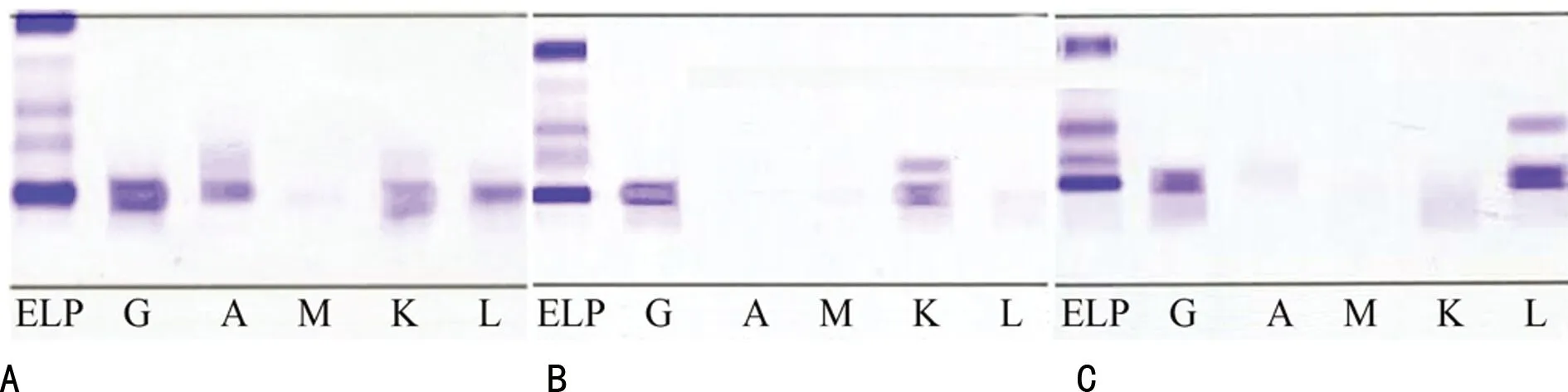

1.2病例资料病例1,患者,男,65岁,因“发现枕部包块2年,增大伴胀痛1月”于2015年7月16日入院,入院2年前发现枕部包块,并于1个月前包块逐渐增大至6 cm×7 cm,伴头部胀痛、视力下降,遂就诊于重庆医科大学附属第一医院血液内科。既往有高血压病史5年。入院后行PET-CT提示:右侧顶枕骨软组织肿块形成并压迫邻近脑组织,颅骨、双侧锁骨、双侧肩胛骨、胸骨、双侧肋骨多处、脊柱多个椎体、双侧髂骨、双侧髋骨及双侧股骨颈多处骨质破坏。血肌酐82.00 μmol/L,血钙3.54 μmol/L,血红蛋白130.00 g/L。血清体液免疫:IgG 69.60 g/L,IgA 7.12 g/L,κ轻链 29.90 g/L,λ轻链3.34 g/L,余均正常。血β2-微球蛋白>10 000 μg/L。血清蛋白免疫固定电泳提示IgG-κ+IgA-λ双M蛋白血症(图1A)。骨髓涂片提示:幼稚浆细胞百分比12%。骨髓免疫分型提示:异常克隆性浆细胞,表达CD38、CD138,不表达CD19、CD20等B细胞及T细胞标记。骨髓染色体为正常核型,原位荧光杂交(FISH)检测:未见13号染色体长臂缺失;未见TP53基因缺失;IGH/MAF融合基因、IGH/FGFR3融合基因、IGH/CCND1融合基因均阴性。诊断:MM IgG-κ+IgA-λ双克隆型Ⅲ期 A组。因患者经费紧张,予以CTD(环磷酰胺、地塞米松、沙利度胺片)方案化疗2次后评估为部分缓解(PR),换用CHOP(环磷酰胺+吡柔比星+长春地辛+地塞米松)方案化疗4次后达到完全缓解(CR),然后持续予以沙利度胺维持,未再随访。2016年12月10日患者因腰痛再次入院,复查骨穿及血生化提示:疾病复发,免疫球蛋白以IgA-λ升高为主(IgG 7.60 g/L,IgA 15.90 g/L,κ轻链 5.60 g/L,λ轻链5.96 g/L)。血清蛋白免疫固定电泳提示IgG-κ型M蛋白消失,可见IgA-λ型M蛋白存在。骨髓涂片提示:幼稚浆细胞百分比10%。骨髓免疫分型和发病时一致。予以VTD(长春地辛+吡柔比星+地塞米松)方案化疗2次后再次达到CR,现患者继续随访治疗中。

病例2,患者,男,58岁,因“右侧腰痛5年,血尿、尿痛伴发热40 d”于2017年2月9日入院,入院5年前出现右侧腰部隐痛,未予重视,40 d前出现血尿、尿痛伴中等度发热,遂入重庆医科大学附属第一医院血液内科。既往有高血压病史6年。入院后行腹部B超提示:右肾结石。血肌酐673 μmol/L,血钙2.13 mmol/L,血红蛋白60 g/L。全身骨扫描未见明显异常。血清体液免疫:IgG 57.80 g/L,κ轻链73.30 g/L,余均正常。血β2-微球蛋白>10 000 μg/L。血清蛋白免疫固定电泳提示:IgG-κ+κ双M蛋白血症(图1B)。骨髓穿刺提示:原始浆细胞44%。骨髓染色体为正常核型,FISH检测:未见13号染色体长臂缺失;未见TP53基因缺失;IGH/MAF融合基因、IGH/FGFR3融合基因、IGH/CCND1融合基因均阴性。诊断:MM IgG-κ+κ双克隆型 Ⅲ期B组。立即予以BTD(硼替佐米+沙利度胺+地塞米松)方案化疗,1个疗程后达到非常好的部分缓解(VGPR),2个疗程后达到CR,因患者拒绝自体移植,现第5次BTD方案化疗中,疾病仍处于CR状态。

病例3,患者,男,73岁,因“纳差11个月,双下肢水肿7个月”于2017年3月9日入院,入院11个月前患者出现食欲减退、体质量下降10%,7个月前出现双下肢可凹性水肿,外院查尿常规提示尿蛋白(+++),对症治疗效果欠佳,遂就诊于重庆医科大学附属第一医院血液内科。既往有高血压病史10余年。入院后查血肌酐202.00 μmol/L,血钙3.51 μmol/L,血红蛋白120.00 g/L。血清体液免疫示:IgG 17.80 g/L,λ轻链11.30 g/L,余均正常。血β2-微球蛋白>10 000 μg/L。血清蛋白免疫固定电泳提示:IgG-λ+λ双M蛋白血症(图1C)。骨髓穿刺提示:原始浆细胞34%。骨髓染色体为正常核型,FISH检测:未见13号染色体长臂缺失;未见TP53基因缺失;IGH/MAF融合基因、IGH/FGFR3融合基因、IGH/CCND1融合基因均阴性。诊断: MM IgG-λ+λ双克隆型 Ⅲ期B组。因患者经费紧张,予以VTD(长春地辛、吡柔比星、地塞米松)方案化疗1个疗程后达到VGPR,但继发肺部真菌感染,患者及家属放弃治疗,后未再随访。

注:A为病例1的血清蛋白免疫固定电泳图;B为病例2的血清蛋白免疫固定电泳图;C为病例3的血清蛋白免疫固定电泳图

图1血清蛋白免疫固定电泳图

2 结 果

3例双克隆型MM占重庆医科大学附属第一医院血液内科同期MM的4.8%(3/62),3例患者均为男性,均有高血压基础疾病,分别为IgG-κ+IgA-λ双克隆型、IgG-κ+κ双克隆型、IgG-λ+λ双克隆型,治疗均采用含地塞米松的方案化疗。病例1先后采用CTD、CHOP、VTD方案化疗,病例2采用BTD方案化疗,病例3采用VTD方案化疗。病例1发生时间早,治疗6个疗程后达到CR,后因患者失访,直至4个月前疾病复发再次就诊,截至2017年4月共随访21个月,目前仍处于CR状态。病例2及病例3因发生时间晚,OS及PFS均暂不能评估,但首次化疗均达到VGPR,推测后期效果良好。

3 讨 论

3.1概述双克隆型MM是一种少见类型的浆细胞病,发病率较低,国内外数据表明,该类型约占全部骨髓瘤的0.3%~2.7%[2],多见于个案报道,缺乏大宗的完整数据资料报道。目前大宗报道的为MULLIKIN等[3]报道的393例双克隆免疫球蛋白血症,其次为KYLE等[4]报道的 57例双克隆免疫球蛋白血症及西班牙学者报道的47例双克隆免疫球蛋白血症[5],但所研究的人群均为双克隆免疫球蛋白血症者,而非MM。此外,MULLIKIN等[3]报道了双克隆型MM 35例,杨强等[6]报道了双克隆型MM 6例,王慧娟等[7]报道了双克隆型MM 5例,其余多见个案报道。本文报道3例双克隆型MM,占重庆医科大学附属第一医院血液内科同期收治的MM的4.8%(3/62),发生率相比文献报道较高,可能与总体MM病例数少、分析时间短有关,此外,分析的总体MM均为住院患者,而门诊患者未能收集,亦为影响因素。

双克隆免疫球蛋白是指在免疫固定电泳上出现两个不同的异常免疫球蛋白条带,既可能来源于同一株恶变浆细胞,也可能分别来源于双株恶变浆细胞。双克隆M蛋白的组成多数是不同的重链,在M蛋白定量上多以一种M蛋白为主,另外一种M蛋白含量较少,大多为IgG+IgA,其次为IgM+IgG/IgA型,罕见的为IgA+IgE,且大部分患者中2组M蛋白成分的轻链相同,也有重链及轻链均不相同者。目前,IgG-κ+IgA-λ双克隆型报道相对较多,而重链合并游离轻链型的双克隆型相对少见。杨建和等[8]报道了1例IgG-κ+κ双克隆型MM,杨强等[6]报道了1例IgA-λ+κ双克隆型MM,RABRENOVIC等[9]报道了1例IgD-λ+λ双克隆型MM。本文报道1例IgG-κ+IgA-λ双克隆型MM、2例IgG合并游离轻链双克隆型MM,免疫固定电泳分析明确可见双克隆型M蛋白,与国内外报道的双克隆型MM免疫固定电泳表现一致。

3.2发病机制双克隆免疫球蛋白发病机制尚不清楚,可能与B细胞在分化、增殖过程中由于基因突变使其肿瘤化有关,也可能是因恶性浆细胞分泌紊乱,致轻、重链合成失衡及组合出现障碍。文献中部分患者的流式细胞术检测免疫表型上会出现κ和λ的共同表达,甚至有一些患者的流式细胞术检测的免疫表型可以明显分为两群细胞。本组3例双克隆型MM患者,均行免疫分型,但免疫分型未发现这一现象,亦不能区分是否来源于两群恶变浆细胞。

3.3临床表现双克隆型MM临床表现无明显特殊性,多与典型MM相似,常表现为贫血、肾功能异常、感染、高钙血症、出血、骨痛和(或)病理性骨折、髓外浸润等。本文3例病例中,病例1以髓外浸润起病,后病情进展以腰痛为主要表现,病例2以贫血、出血、感染、肾功能受损为主要表现,病例3以高钙、肾功能受损为主要表现,与单克隆型MM表现无特异性。

3.4诊断及鉴别诊断双克隆型MM临床诊断并不困难,其诊断依据除了符合MM的诊断标准外,还需经免疫固定电泳证实确实存在两组不同的M成分,即双克隆型M蛋白存在的依据。双克隆型M蛋白多以一种升高为主,并达到MM的主要诊断指标,另一组仅轻度升高,免疫固定电泳检查可发现存在浓度不高的小M带。这种小M带在普通免疫电泳中常隐藏于β、γ区或另一组显著升高的M带中,不易显示或易被忽视,易漏诊或误诊为单克隆型MM[9]。故双克隆型MM诊断必须要进行全面的体液免疫、血及尿本周氏蛋白、β2-微球蛋白、免疫固定电泳、骨髓涂片及免疫分型等相关检查。

此外,双克隆免疫球蛋白还可见于其他淋巴系统增殖性疾病,如淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、原发性巨球蛋白血症、淀粉样变性、意义未明的单克隆免疫球蛋白血症,以及实体瘤(如前列腺癌、肺癌、肾癌)、自身免疫性疾病(如干燥综合征、皮肌炎)、感染性疾病(如丙型肝炎、克罗恩病)等。因此在诊断双克隆型MM时应仔细分析鉴别。本组病例中,患者除双克隆型MM外,均有原发性高血压基础疾病,不伴淋巴系统及上述其他类疾病,但从目前文献报道及分析看,未发现双克隆型MM与高血压有直接联系。

3.5治疗及预后双克隆型MM治疗转归与单克隆MM略有不同,预后不详。多数病例经M2(美法仑+泼尼松+环磷酰胺+卡莫司汀+长春新碱)、MP(美法仑+泼尼松)、VAD(长春新碱+多柔比星+地塞米松)、CD(环磷酰胺+地塞米松)、TD(沙利度胺+地塞米松)等经典方案,以及含硼替佐米的BCD(硼替佐米+环磷酰胺+地塞米松)方案、BTD(硼替佐米+沙利度胺+地塞米松)方案化疗,亦有报道联合行自体造血干细胞移植者[10],上述治疗后往往其中一种M成分减少或消失,而另一种M成分的变化不明显,但骨髓瘤细胞负荷均有明显降低,这可能与不同克隆的浆细胞对化疗的敏感性存在差异有关,也有部分报道两种M蛋白成分均明显降低或消失。本组病例中,病例1发病时免疫球蛋白以IgG-κ升高为主,经2次CTD、4次CHOP方案治疗后两种M蛋白成分均消失,达到CR,后持续予以沙利度胺维持,17个月后疾病复发,免疫球蛋白以IgA-λ升高为主,换用VTD方案化疗后再次达到CR,虽免疫分型未能明确分出来源于两群细胞,但因对化疗药物的耐受性表现不一致,推测该患者两种M蛋白可能来源于两组倍增时间不一致的恶变浆细胞。

JIWANI等[10]报道2例双克隆型MM,均行自体造血干细胞移植,其中1例经VAD、DCEP(地塞米松+环磷酰胺+依托泊苷+顺铂)、CAD、DCEP等方案化疗后行自体造血干细胞移植,后续以干扰素和地塞米松维持,持续CR状态4年后复发,予以M-VTD-PACE方案化疗诱导、巩固及二次造血干细胞移植、VRD方案维持,于8年后因股骨颈骨折术后脂肪栓塞、呼吸衰竭死亡;另1例予以M-VTD-PACE方案化疗后行自体造血干细胞移植,再次2个疗程VTD-PACE方案巩固化疗,后持续CR状态,具体时间不详。杨强等[6]报道的6例双克隆型MM采用TD方案治疗2例,MP方案治疗1例,TAD(沙利度胺+表阿霉素+地塞米松)方案治疗1例,BCD方案治疗3例,6例患者的中位总生存期(OS)为25(1~53)个月,3例接受BCD方案治疗的患者最佳疗效均为VGPR,OS分别为53、36、14个月,其他3例均死亡。王慧娟等[7]报道5例双克隆型MM接受M2、MP、VAD、TAD等方案作为初始治疗,2例达到PR,1例疾病稳定,1例疾病进展,无达到CR的病例。本组3例病例中,分别采用CTD、CHOP、VTD、BTD方案化疗,目前效果均较好,但因病例数少,随访时间短,暂不能评估预后及远期疗效。综合文献结果,双克隆型 MM并未显示比单克隆MM有明显不良预后。自体移植在双克隆型MM的应用因报道较少,是否较单纯化疗明显获益,尚需进一步的观察,且随着硼替佐米的广泛应用及新药(来那度胺等)的应用,MM的治疗效果已显著提高,双克隆型MM的治疗效果是否会随着新药的应用而得以改善,还有待于进一步的临床观察。

双克隆免疫球蛋白MM临床罕见,发病机制尚不完全清楚,临床表现及治疗方式与单纯MM无明显特殊性,诊断除MM标准外,还需有双克隆型M蛋白存在的依据,预后尚需大样本的因素分析。