苗湖书会的历史传承与现代演进

2018-07-02王亚丽黄继刚

王亚丽,黄继刚

苗湖书会的历史传承与现代演进

王亚丽,黄继刚

(阜阳师范学院 文学院,安徽 阜阳 236000)

继马街书会和胡集书会之后,地处安徽淮河流域的苗湖书会作为一种集体性质口头传唱的活态文化在2008年被列为国家非物质文化保护遗产,从而有效吸引了部分学者及各方的关注。但就目前的研究现状而言,大多是停留在普适性描述,深层次的学术成果并不多见。苗湖书会作为一种传统特色的口传式民间文化,以其活态流变性的特质,在百年传承中形成了独特的传承方式。对苗湖书会的关注有利于对民间文化多样性的保存,并加深区域文化的认同感。随着社会的发展与变迁,苗湖书会也经历了从农村与城市,从安徽与河南以及山东等地的跨区域、跨空间、跨文化的交流与融合,形成了如今曲艺繁多、日渐昌盛的局面。研究苗湖书会如何在跨越不同历史文化空间的转换中得以保存并走上繁荣,在文化软实力日益受关注的今天,无疑是很有意义的。

苗湖;书会;历史传承;现代演进;淮河流域

界首市地处安徽淮河流域,其特有的地理因素与深厚的文化底蕴,孕育了如今许多优秀的非物质文化遗产,活态的民间文化遗产总是和特定的文化空间紧密相连的,而界首地区的苗湖书会可谓是淮河流域文化的一个典型民俗表征,其自2008年入选国家级非遗项目名录后,更是引起了官方的重视和学者的关注。尤其在全球化进程中文化同质化愈演愈烈的背景下,学者们关注非物质文化遗产的根本目的,是保护当代不同文化群体的历史感和认同感,守卫文化多样性的发展和延续。苗湖书会作为体现文化群体认同感和创造力的国家非物质文化遗产,与本质意义上的“原生态”民俗有所区别。“它的活态性质不应只是理解为旧文化的残留,而应该包括内在的可延续,可创新发展的生命力,这意味着传统的乡土文化应当有可能在新的环境中发展生成。”[1]8

一、历史传承与地理空间

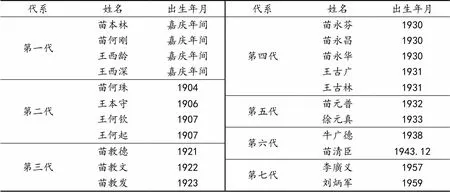

“苗湖书会大概起源于清朝嘉庆年间,距今200年左右,唱坠子的艺人苗本林和儿子何苗珠,侄子苗何刚以及邻村的几位村民,在麦收后六月初六挂锄钩的农闲时间利用坠子、大鼓等说唱表演艺术,给农民群众唱一些有影响的曲目《金鞭记》《响马传》等,由此形成苗湖书会的雏形——苗湖说唱会。”[2]:21947-1948年,艺人苗元谱又把苗湖书会接传下来。1966年遭受“文化大革命”的冲击被迫停演。此后苗湖书会曾一度沉寂。1979年,界首恢复曲艺组织。“1985年改革开放给苗湖书会带来生机和机遇,著名艺人苗清臣(1)(第六代传人)看到了苗湖书会有了新的希望,联络周边市县的著名艺人,在县委县政府的扶持和帮助下,正式举办了第一届苗湖书会,苗湖书会每届五天左右,至今已举办33届。”[3]881996年,因交通不便,书会从苗湖迁到乡政府,各种开支由政府负担,但仍由苗清臣组织和管理。2004到2005年间迁回苗湖。2008年3月界首苗湖书会被列为“国家第二批非物质文化保护遗产”,一度成为媒体的焦点,《人民日报》《人民日报海外版》《安徽日报》、中央广播电视台、安徽电视台等多次刊登、报道、播放苗湖书会盛况。下图为作者整理的苗湖书会传承人谱系图:

表1:苗湖书会传承人谱系[4]

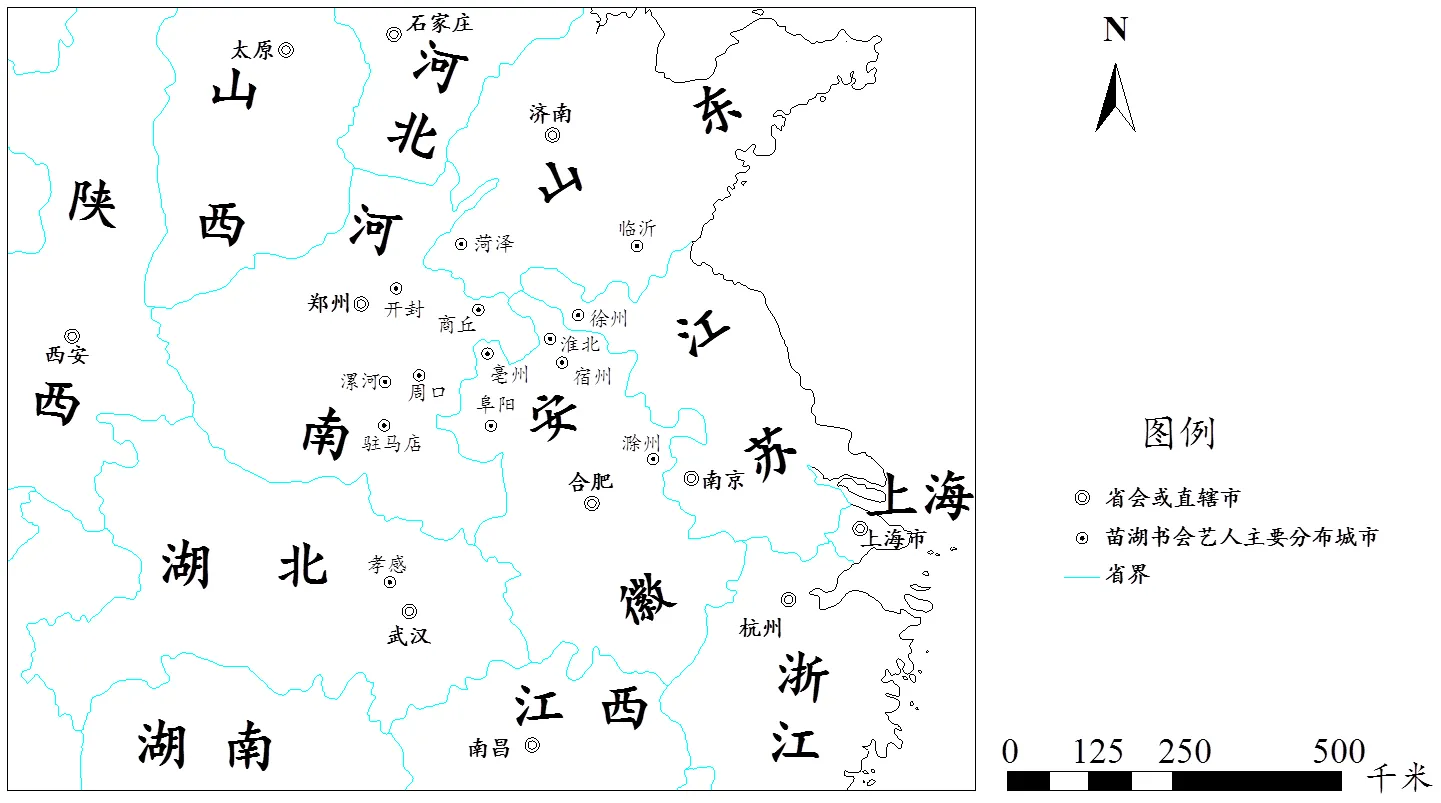

苗湖书会演唱的曲艺通俗易懂,符合群众心态和需求,因此受到喜爱与欢迎,更是吸引了不少周边地区曲艺艺人前来赴会演出。近年来苗湖书会迅速发展,曲艺队伍也在不断壮大,每年参加书会的人也从二三十人扩展到几百人、从界首周边各县市扩展到安徽省周边各省,远至山东的临沂、湖北的孝感等。波及范围越来越广,影响力也在逐年增强。下图为笔者通过实地考察所绘制的苗湖书会曲艺艺人地理区域分布图:

图1:苗湖书会艺人主要区域分布图

Fig.1:Major Area Distribution Map of Miao Lake Book Club Artists

苗湖书会的形成发展与其身后的历史文化背景和特殊的地理空间是密不可分的,界首属于阜阳市,阜阳历史悠久,戏曲繁荣,在安徽地区享有“曲艺故乡”的美称,特别随着南宋戏、元杂剧、明传奇、清代地方戏的兴起,阜阳城内的庙台、戏楼、茶园也相继出现。比较有名的就有明代的城隍庙戏楼,清代的岳阳楼戏台,澡堂里的戏台有汇龙池戏台等。比较受欢迎的有京剧、评剧、曲剧、越调、梆子戏等,都为后来阜阳戏剧和曲艺的发展造就了很好的文化氛围。苗湖书会位于阜阳界首东南部的任寨乡苗湖村,地处豫皖交界的偏远地区,抗日战争开始后,由于津浦、陇海两铁路交通中断,此地成为沦陷区进入内地的第一门户,当时军商群聚界首,人口剧增,灯红酒绿,车水马龙,经济文化在战火弥漫中畸形发展,成为战时的“小上海”,商业文化、戏剧文化也呈现空前繁荣局面,各种戏园、游艺场林立。京剧、豫剧、评剧、曲艺等各流派名角蜂拥而自,并相互融合发展。安徽史料中就曾有马金凤(2)三进界首的记载,据《安徽文史资料全书》载:在抗日战争时期,在苗湖书会的故乡界首就有过集商业与娱乐为一体的类似于宋代瓦子的场所——小天桥游艺场(3)88。正是这一时期经济文化的发展以及各地艺术家的进入与交流,促进了该地区文艺事业的迅速发展,也为苗湖书会的发展构建了有利的文化空间。此外,在界首民俗中曾有记载:“界首市位于沙河中游,沙河年患汜水,人们均谓沙河有一龙王,如螃蟹然,但较螃蟹大。水要涨时,必然先发现此龙王,如果能唱戏使之观听,其即他去,水即不涨。民国三十三年(1944年)秋,沙汜暴涨时,亦曾经在河下唱戏多日,以享龙王。”[5]833民俗文化基础也造就了界首曲艺的传统,所以界首出现这样的曲艺集会便是水到渠成的事情。

二、文化空间重构和节日仪式

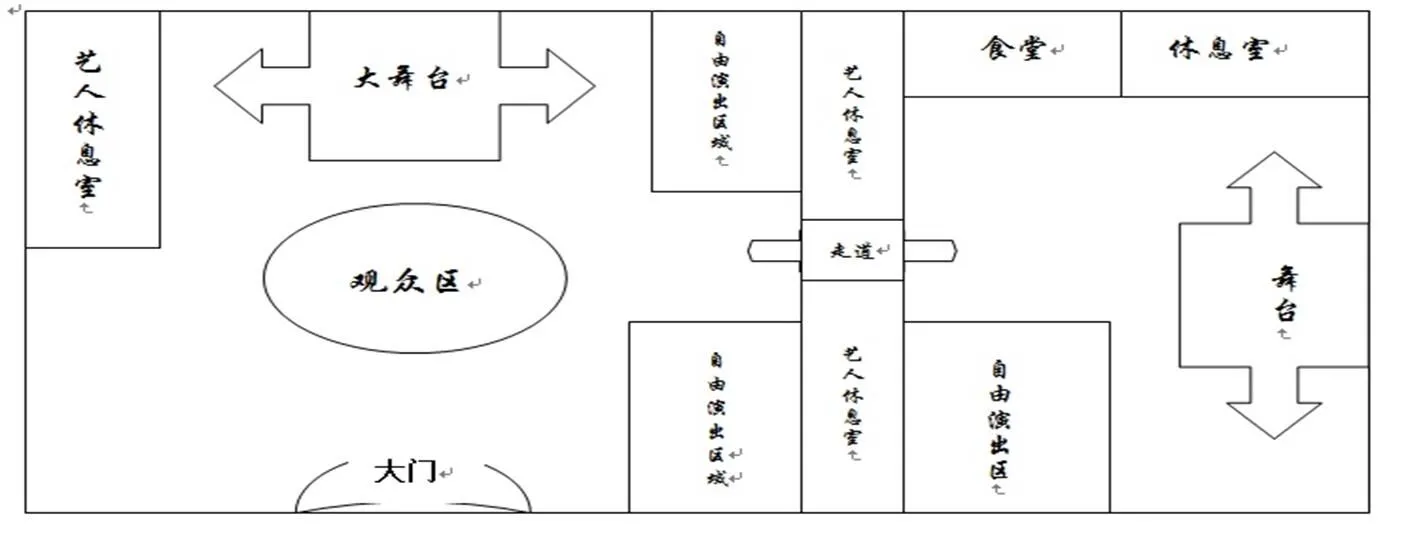

抗日战争以后,界首地区的经济状况一度呈现萧条状态,加之20世纪50年代以后历经反反复复几十年的扫除封建迷信、破“四旧”的活动,界首的曲艺一直处于萧条状态。改革开放以后“百花齐放、百家争鸣”,各地文艺事业如雨后春笋般迅速滋长,特色民俗背后的经济效益和文化效益被发现,并得到重视。国家级曲艺艺人苗清臣(第六代传承人)也抓住机遇,并积极联系组织周边的艺人,在政府的帮助下正式举办了第一届苗湖书会。苗湖书会作为原本就存在过的民间文化项目,再次复兴的出发点也许并非完全是为了民间曲艺的传承与发展,“但它却吸引了真正民间曲艺传承者的介入,并因此在特定文化群体的参与者中唤起文化记忆的认同感”[6]3,在一定程度上促进并发展了这一民间文化。但苗湖书会属于一种曲艺集会,大多以口头传唱为基本的传承方式,其发展与维护也需要特定的文化空间去承载,传承者在盲目寻求发展的同时,更倾向于对传统文化的依附,并希望在对传统的寻找中得到更好的发展方式,渴求通过对传统的片段记忆来完成对文化空间的重新建构,这一点在从苗湖书会2004到2005年间重新迁回苗湖村,并组建苗湖曲艺演出区域就已显现。苗湖书会出自苗湖,只有迁回苗湖才更接近传统,更容易让参与者怀揣传统的态度去表演去感受。埃及作家候赛因·海卡尔认为:只有通过使过去复活的方式,才能让一个民族传统在当今显现。而德罗伊森(Droysen)也谈到,每个集体都存在于他们的过去中,“同时找到了对自我的解释和意识——这是所有成员的共同财富,这财富越巨大,集体的概念就越稳固和深入人心。”[7]记忆中的苗湖书会本是村落间的集会,是农闲时村民休闲娱乐的一种方式,苗湖书会的演出场所正是坐落在村头,这无疑是建构传统文化记忆的最好媒介,从田间村头到单独的演出场所更像是一种文化符号,在重建传统基础上增添了新的文化标识。

因民间的文化娱乐生活原本就要受农时与气候限制,而苗湖书会形成的发端也涵盖农民庆祝丰收之意,民国时期把每年农历的6月6日定为苗湖书会的特别节日,每年这个时间各地曲艺艺人群聚于此,登台献艺,定期的节日和集会原本就是对传统及身份认同的一种储存和保留,多年的延续与重复更是对文化认同的巩固与传承,正如阿斯曼所说:“假如巩固群体身份认同的知识没有储存于文字中的可能性,那么它只能储存于人的记忆中。这类知识要实现其在构建统一体、提供行动指南方面(即规范性和定型的)的推动力,就必须首先具备这三个作用:储存(Speicherung)、调取(Abrufung)、传达(Mitteilung),或者说是:诗的形式(poetische fore)、仪式的展演(rituelleInszenierung)和集体成员的共同参与(kollektivePartizipation)。”[8]51他认为仪式和节日是文化记忆的首要组织形式,节日和仪式的定期重复巩固了认同知识的传达与传承,并由此保证了文化意义上认同的再生产。

图2 苗湖书会演出区域简图

苗湖书会在历经百年以后在其曲艺传承中保存着特有的传承方式,口口相传。据笔者的实地调查考证,参加苗湖书会曲艺人有90%都是通过拜师学艺的方式来完成对曲艺的学习的,剩下的10%则是包含家族传承和自学等方式。在拜师这方面,苗湖书会在很大程度上努力去还原传统的江湖拜师习俗,拜师仪式有其特有的仪式章程(4),在这些预先程式化的仪式中,“规定赋予了一种新的条件,人们的行为在这些程序中享受着一种新的状态和社会所赋予的明确的身份”[9]57,正是这样的仪式让曲艺的传承变得更加神圣,让个人在现实空间中剥离,在这种特殊的仪式中塑造自己特有的自我认同感。阿斯曼曾说:“仪式的作用,是要集体的认同体系保持活跃而不至于陷入停滞状态”[10]49,因此苗湖书会的拜师仪式在苗湖书会的发展与传承中,也起到了不可替代的作用。

三、书会的活态传承及其可能路径

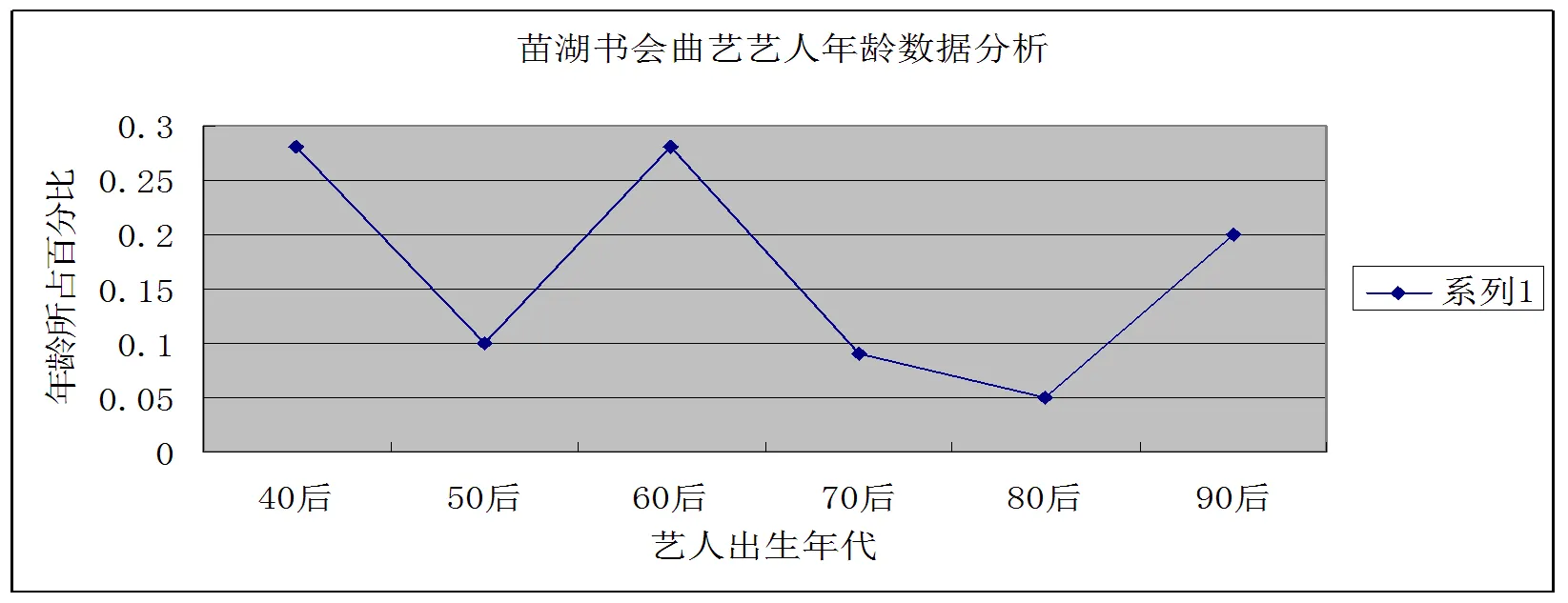

曲艺作为中国传统的民间文化虽然在各个历史时期都发挥着服务民众精神生活的重要作用,但因不被大多数掌握文字和知识权力的文人所推崇而被边缘化。只有极少数的文人学者偶尔会注意到它们,并给予一定的记录或称赞,但在总体上这些传统曲艺的地位并没有明显的改观。至清代末期,西方文化对传统文化的冲击唤醒了一些先觉知识分子潜在的民族意识,这一现状才得以改观。传统曲艺得到了一定的关注,民间曲艺的艺人们的地位也有所提升。在此之前对于曲艺行业艺人不过是“戏子”“下九流”(5)833一类的称呼,地位比较低微,在苗湖书会的实际采访中遇到很多艺人,他们的说法大多都是:“年轻的时候喜欢,但是家人因‘戏子’名声不好听而反对,只能放弃学习。”(8)改革开放后,在各国文化加速碰撞融合与生活节奏日益加快的双重作用下,传统文艺在各国文化渗透下其重要性日益突出,人民对文化生活的需求也愈加强烈,再加上国家的支持和近年来的“非遗”热,曲艺艺人慢慢地得到了人们的认可及尊重,称呼也从所谓“戏子”变成了“艺术家”。对于那些爱好曲艺的学者,也逐渐得到家人的支持。这也在一定程度上为从事民间曲艺学习的艺人提供了更平等、自由、宽松、舒适的社会空间,我们认为这大概也是近些年来书会从没落慢慢兴盛起来的一个重要的原因。这些在当前书会曲艺艺人的年龄分布上,就有清晰的显现,下图为苗湖书会曲艺艺人年龄数据分析图:

图3 苗湖书会曲艺艺人年龄数据分析图

Fig3:Miaohushuhui Artist Age Data Analysis Map

据苗湖书会曲艺艺人的年龄调查分析,曲艺传承人在60后到80后一直处于下降的趋势。这一时期的群众基础也处于最为薄弱的环节,其主要原因是:改革开放以后在工商业的发展和社会市场经济以及经济全球化的作用下,传统的民间曲艺发展空间越来越狭隘,发展进程也远远跟不上工业化经济的进程。曲艺表演所得早已满足不了曲艺艺人们对物质生活的需求,许多艺人纷纷转行,书会在原本日益萎缩的空间里又失去了部分的群众基础。随着经济的持续发展,城市化进程速度加快,农村居民纷纷向城市迁移,不同生存空间的杂糅与撕裂,让原本出身农村又努力跻身于城市的人群,在缺失身份认同感的同时,也开始唤起人们对传统的怀念,人们开始尝试去寻求一种方式来慰藉心灵,寻求一块块“诗意地栖居”的精神时空,而互联网和媒体的迅速发展让那些具有传统中国特色的声音慢慢在城市化的间隙里增加了曝光率,唤起了社会群体的心灵共鸣和遗失已久的历史记忆,让迷失在现代的人群找到了精神的归属,这在一定程度上扩大了民间曲艺在城市的需求。经调查发现:现在书会中的各种曲艺传承人大多不在农村生活,而是在城市生活,很多活动的举办也会选择就近的场地,除了每年的定期集会以外,其余的文艺实践与曲艺交流因考虑到各种的便利也大多转移到了城市。这在一定程度上扩大了民间曲艺在城市的民众基础。在著名艺术家苗清臣的曲艺传承活动中,除了正常的招收社会弟子以外,开展了一项“曲艺进校园的活动”。每个星期四在学校开展一门曲艺教学的课程,由苗老先生亲自授课,学生自主选择性学习,也为民间区域群体注入新鲜的血液,成功地实现了苗湖曲艺文化由自觉传承到教育传承的转换。苗湖书会在区域传承中更是抓住了区域性大学这一个重要的文化载体,每年书会期间给阜阳师范学院学生提供上台表演的机会,让专业音乐学者与民间音乐学者积极的交流与切磋,不仅促进了专业人才的培养,也促进了民间曲艺的传承创新与发展,这无疑就是创造了一种活态传承的新路径。

四、文艺实践与区域交流

在苗湖书会的实地调研中不少艺人纷纷表示说:“由于书会中的艺人大多都是业余的。对于大段的长篇也记不清楚,很多人只能唱短篇或者只记住唱腔。根据唱腔在具体的环境中随机填词,有时候也受环境心情的影响改变不同的唱腔和唱词,或者能唱很多段,但都是以群众乐为标准。”(9)57因曲艺具有其独特的语境性,在不同空间、不同情境下,艺人们为了达到“取得众人乐”这个标准,依据当时的语境以及现场观众的需求,临时更改演唱方式以及内容都是很正常的现象,而且曲艺说唱大多是以口传心授的方式来完成的,受人原本所具有的记忆遗忘与元认知的学习策略的影响,以及学习与表演和创作语境的变换,在传承中难免会脱离原本的运行轨迹而注入更多崭新的元素,所以说说唱曲艺的发展会受到语境的影响而不断变化。苗湖书会在传承实践中并未拘泥于以前唱词与曲调,而是随机添加一些主流因素,这也在一定程度上迎合了当下社会的需求,并摆脱对历史作品的过度依附性,创作出既符合当下审美范式又独具个人特色的作品。例如:苗清臣的《十谢共产党》《李小虎归案》《焦裕禄饺子》等。丁翠华(6)的《两学一做落实好》,王俊领和吕秀丽(7)的《赌博后果》等。

书会虽属集体性质但其内部又具有相对独立性,各种曲种相对独立,各个艺人也相对独立。曲种不同,道具、唱腔、音阶和音域则大不相同,例如:渔鼓的唱腔音阶一般是从低音3到中音6。常用的音域在11度,常用调式为bD调,但个别唱段有时用#F调,演唱时多采用一字一音,个别声腔用一字多音的拖腔手法,多用适合低音渔鼓擅长抒发那种优美、婉转、缠绵悱恻之情的颤音。“声腔上则常用上下句式,根据剧情的发展和感情的变化而采用不同的音色来表达喜、怒、哀、乐、悲、急、愁、闷。”(3)54-55。坠子的道具为坠胡以七声微调和宫调为主,唱腔有五字坎、大寒腔、小寒腔、花腔等。而大鼓书的道具是大鼓、手板、鸳鸯板等。声腔分起腔、平腔、流水腔。起腔的节奏较为缓慢,嗓音低沉;平腔节奏明快,嗓音高亢;流水腔的节奏适中,嗓音悲婉。除曲种外每个艺人都是独立的个体,都有自己独特的演唱方式。就拿渔鼓来说,渔鼓艺人徐立斌擅长低音渔鼓,人称“嗡倒山”;苗湖书会首届书魁徐元真擅长高音渔鼓;路立成擅长说唱渔鼓,与徐志帮并称“南徐北路”。艺人的演唱受先天和后天各种因素的影响,在书会中也各具其特有的独立性,正是这种独立性彰显了其独特的文化魅力并吸引了各方曲艺爱好者。苗湖书会是一种集体性质的非物质文化遗产,这种集体性也是曲艺艺人组群凝聚力的一种体现,若是脱离了集体,就不能称之为集会,就不具备书会集会的特点。只有大家齐聚一堂,才能体现其多彩与魅力,脱离了群体,它便不能多样化发展,得到更好地传承。苗湖书会的发展就紧紧抓住了这一点,它秉承着文化包容的态度,热情欢迎并接纳各个地区的曲艺爱好者前来切磋与交流。苗湖书会从开始几个人的小集体,发展到几百人的大集体,最终在区域内小有名气,而引起社会的关注,正体现了苗湖书会对各地文化包容的态度,苗湖书会不只是苗湖人的,而是属于各地曲艺爱好者的,每年书会期间来自山东、河南、浙江、安徽等地曲艺爱好者齐聚于此,切磋交流,这在很大程度上促进了曲艺创新、曲艺多样性的发展,也扩大了其组群影响力。

苗湖书会作为一种民俗文化,是人民群众智慧的结晶、精神的传承。自苗湖书会2008年被列为国家非物质文化保护遗产后,引起了各方的注意,当地政府也更加重视,但是在重视的同时也带来了一些“保护性”破坏。政府保护下的民俗更倾向于传统型和延续性,但却忽略了民俗文化在当代社会中的多样性,以及艺术家们的审美观念和价值观念的转变。例如:各项曲艺传承人的申报与评定,大大降低了许多未成功申报曲艺艺人的积极性,限制了曲艺发展的多样性。在苗湖书会曲艺艺人中,有很多从艺多年的艺人,唱腔和曲词也都颇具特色,却没有受到过多的关注,当然演唱风格也终究成不了主流;每年的书会也成为宣传地方特色的工具,当前的苗湖书会都是由政府参与主办,其内容曲目多有限制,各种节目也是经过反复的排练,能上台表演的演员也受到气质形象的限制,演员的表情也略显呆滞,少了原本的随性与自然,难免让人觉得少了些灵动感,所以民俗向官俗的转变对苗湖书会未来原生态的发展,必会产生很大的影响,让民俗缺失了原本的味道。苗湖书会是一种活态的民俗文化,是民间智慧的精华,它是唤醒传统文化记忆和提升民族文化认同感的重要媒介,但在传承与保护中还需努力去寻找合适的方法,减少“保护性破坏”无疑是当下值得重视的问题。

注释:

(1)苗清臣:男,1943年生,汉族,安徽省界首市人。国家非遗项目“苗湖书会”传承人,安徽省曲艺家协会理事、安徽省德艺双馨艺术家、知名渔鼓艺人。

(2)马金凤:曾是中国戏剧家协会理事、河南省戏剧家协会副主席、著名豫剧表演艺术家,曾在1942年、1949年、1983年三次到界首参加演出。

(3)小天桥游艺场:抗日战争时期,位于颍河北岸的北中部,类似于宋代瓦子,是集各种杂技,戏剧,曲艺,舞蹈,算命,武术,茶园等于一体的休闲娱乐场所。

(4)一拜师大贴

二拜师仪式议程:

(一)市作家协会主席王瑞宣读拜师大贴并宣读渔鼓大师苗清臣先生弟子名单;

(二)弟子杨多良行拜师礼:1、叩首感谢师恩,2、叩首求师赐教,3、叩首祝师长寿;

(三)请大师苗清臣先生宣读弟子行规十大款;

(四)请大师苗清臣先生为弟子杨多良赐艺名,拜师仪式圆满完成,请老师现场赐教。

三弟子规的十大款项:1,遵守国家的一切法规;2,潜心学艺,修炼艺德;3,真诚待人,尊师为父;4,不能欺骗,灭友;5,尊重同门;6,不准砸窑挖墙;7,不准拐骗父母;8,不准偷盗奸淫;9,如邪念如生,面壁思过;10、如不遵守,逐出师门。

(5)下九流:九流分三等 上九流:一宰相,二尚书,三督抚,四藩臬,五提督,六镇台,七道台,八知府,九知州。 中九流:一医,二金(算命),三飘行(测字),四推(推算历法),五琴棋,六书画,七僧人,八道士,九星相(观星相定吉凶)。 下九流:一忘八(开妓院),二龟(纵妻卖淫),三优伶(唱戏),四吹(吹鼓手),五大财(耍大把戏),六小财(刷小把戏),七生(发匠),八盗,九吹灰(卖鸦片)。

(6)丁翠华:琴书艺人,安徽亳州市人,2017年参加苗湖书会演绎曲目为《两学一做落实好》。

(7)王俊领、吕秀丽:坠子艺人,河南周口市人,2017年参加苗湖书会二人合作对口坠子《赌博后果》。

(8)据2017年6月28日苗湖书会多位曲艺艺人口述,笔者总结。

(9)访谈对象:苗湖书会多位艺人;访谈时间:2017年6月28日上午;访谈地点:苗湖书会自由演出区域。

[1]高小康.都市发展与非物质文化遗产传承[M].北京:北京大学出版社,2009:8.

[2]张宏友.国家级非物质文化遗产名录项目申报书苗湖书会(民俗项目)[Z].安徽省文化厅,2007:2.

[3]王子臣,等.界首史话·界首市非物质文化遗产专集[M].界首:界首教育印务有限公司,2012:88.

[4]戎龚停.苗湖书会曲艺传承的生态与功能[J].西安音乐学院学报,2012(12):29-35.

[5]安徽文史资料全书:阜阳卷[M].合肥:安徽人民出版社,2007.

[6]高小康.都市发展与非物质文化遗产传承[M].北京:北京大学出版社,2009:3.

[7]德罗伊森.历史知识理论[M].胡昌智,译.北京:北京大学出版社,2006:10-45.

[8]扬·阿斯曼.文化记忆[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京师范大学出版社,2015:51.

[9]彭兆荣.文学仪式:文学人类学的一个文化视野[M].北京:北京大学出版社,2004:57.

[10]扬·阿斯曼.文化记忆[M].金寿福,黄晓晨,译.北京;北京师范大学出版社,2015:49.

The Historical Inheritance and Modern Evolution of Miaohu Shuhui

WANG Ya-li, HUANG Ji-gang

(School of Chinese Language and Literature, Fuyang Normal University, Fuyang 236000, Anhui)

Following the Majie Shuhui and Huji Shuhui, Miaohu Shuhui, as a collective oral singing culture, was listed as a national intangible cultural protection heritage in 2008. In recent years, it has attracted the attention of some scholars and various parties. However, most of them are universal descriptions of staying, but deep academic achievements are rare. As a traditional feature of oral folk culture, Miaohu Shuhui also formed its unique inheritance method in the 100-year inheritance due to its characteristic of dynamic rheology. Our attention to Miaohu Shuhui has contributed to the preservation of the cultural diversity of the people and to the deepening of the cultural identity of the region. With the development and changes of society, Miaohu Shuhui has also experienced cross-regional, cross-spatial, and cross-cultural exchanges and integration from rural and urban areas, from Anhui and Henan, and Shandong, forming a situation where there are many and increasingly prosperous folk arts. Therefore, it is undoubtedly meaningful to study how Miaohu Shuhui can be preserved and how it prospers in the transformation of different historical and cultural spaces.

Shuhui; historical heritage; modern evolution; Huaihe River Basin

2018-04-11

2018年安徽省高校优秀拔尖人才项目(gxgwfx2018057);安徽省人文社科重点项目“国家非遗传承人口述史——以‘苗湖书会’为研究个案”(SK2017A0304);地方政府重点合作项目“阜阳地区非遗文化的数字化保护与视觉性开发”(FYSK2017ZDB01)。

王亚丽(1991- ),女,安徽阜阳人,硕士生,主要研究方向:文艺学;黄继刚(1980- ),男,四川资阳人,博士,教授,硕士生导师,主要研究方向:文艺学。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.03.04

C92

A

1004-4310(2018)03-0015-07