聆听女博士心声:女博士自我身份建构研究

2018-07-02符小丽

符小丽

聆听女博士心声:女博士自我身份建构研究

符小丽1,2

(1.信阳师范学院 大学外语部,河南 信阳 464000;2.中国人民大学 外国语学院,北京 100872)

近年来,女博士已然成为不可忽视的高知精英群体。秉持党中央爱才、惜才、关心人才的理念,采用半结构式访谈,近距离聆听女博士心声,在Wodak的历史-语篇分析框架内,从话语分析角度考察女博士的自我身份建构。研究发现,女博士通过命名策略和述谓策略建构了在就业方面前景大好、在科研方面能力较强、在婚恋方面并不难嫁的积极群内身份。

女博士;历史-语篇分析法;命名策略;述谓策略;自我身份建构

引言

教育部网站公布的数据显示(1),2010-2016年女博士在校生人数和占博士生总数的比例逐年递增;其中,2016年人数为132 132,占比达38.63%,创历史新高。显然,女博士(本文指在校生)已然成为不可忽视的群体。目前,国内学界对女博士的研究大都从传播学角度出发,围绕媒体对女博士的报刊、电视、网络等媒介形象的建构及其社会原因展开(如韩宁,2010;孙琳,2017)。形象是外部塑造的,身份是自我建构的。但截至目前,国内尚罕见考察女博士自我身份建构的研究。在这个女博士群体逐渐壮大的时代,有必要让女博士发声,明确她们的自我定位。此外,习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年讲话中强调:“我们要……努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽显其才的良好局面。”秉持党中央爱才、惜才、关心人才的理念,本研究采用半结构式访谈,近距离聆听女博士心声,从话语分析角度考察女博士的自我身份建构。

1 理论基础

身份包括一系列复杂的维度,如个人身份、集体身份、政治身份、国家身份等(Wodak & Boukala, 2015)89。无论个人身份还是集体身份,都不是固定不变的,而是话语建构的结果,随着社会的变化而变化(Wodak & Boukala,2015)89;实际上,不存在单一的身份,而是由多重性、相互交叉或相互冲突的话语建构的多重身份(项蕴华,2009)。例如,个人身份和集体身份相互交织,构成具体个人的多重身份(Triandafyllidou & Wodak,2003)208。

批评话语分析主要奠基人之一Ruth Wodak关注话语中身份的建构,Wodak及其团队的著作《国家身份的话语建构》影响深远,开创了从话语分析角度研究身份的先河。为了考察奥地利人的国家身份建构,Wodak等人(2009)146-185开展了24组深度访谈,数据分析依据Wodak提出的历史语篇分析法(Discourse-Historical Approach,简称DHA),从内容层面围绕国家共性和差异的建构展开。Wodak等人(2009)186发现,国家身份的话语建构特别强调国家的独特性和国家内部的一致性,很大程度上倾向忽视国家内部的差异,而强调国家间的差异。

Triandafyllidow和Wodak(2003)207,身份具有两个基本特征:共性和差异,后者把群体成员与“他人”,即非成员,区分开来。在DHA框架内,共性和差异的建构依赖话语策略(包括命名策略和述谓策略)的使用,旨在积极自我表征和消极他者表征,从而构建话语中的群内(in-groups)和群外(out-groups)(Wodak,2001)73。其中,命名策略指从语言上如何命名或指称社会主体,语言手段包括成员分类、隐喻等;述谓策略指给社会主体赋予某种特征和属性,语言手段包括积极或消极的评价性语言,明确的谓词或谓词性的名词、形容词等(Wodak,2001)73。

本研究将在DHA框架内,结合其他语言学知识,考察女博士访谈数据中建构自我身份的命名策略和述谓策略,从而厘清女博士的自我身份建构。

2 研究方法

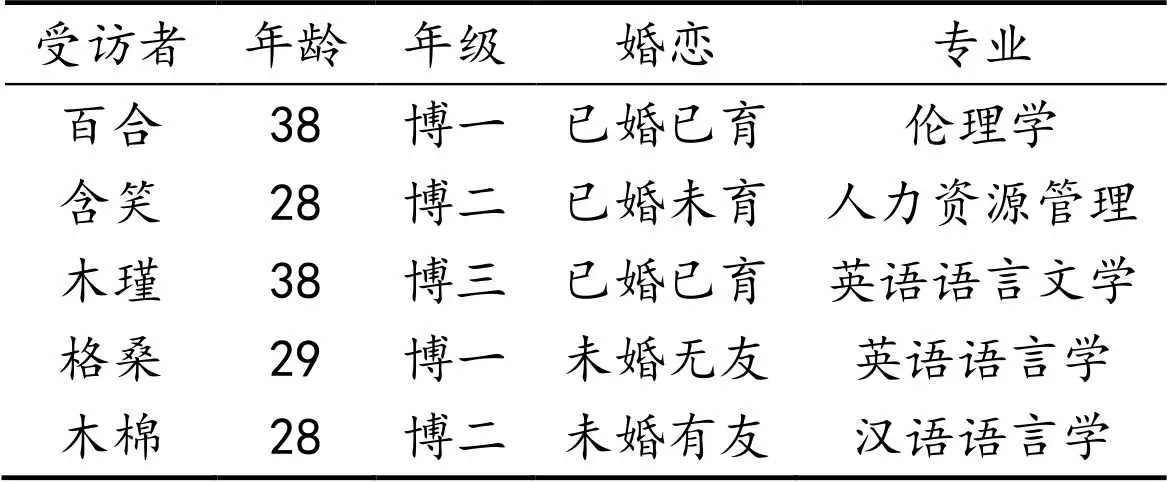

本研究数据的采集使用半结构式访谈。5名受访者均为某985高校在读女博士,年龄在28-38岁之间,专业为伦理学、人力资源管理、英语语言文学等,其中,2名博一、2名博二、1名博三,婚恋状况分为已婚已育、已婚未育、未婚有友和未婚无友(见表1),我们认为她们在一定程度上可以代表女博士。

表1 受访者背景信息

访谈者根据研究目的和研究问题,提前准备了一个访谈提纲,大致包括女博士的考博初衷、家人对其考博的态度、读博以来的经历与体会、读博后的生活变化以及对社会上有关女博士言论的看法等问题。5名受访者均是访谈者熟悉的同学或朋友,访谈在受访者熟悉的环境中开展,以聊天的方式进行,最大限度地确保数据的真实性和可靠性。访谈逐个进行,每人访谈时间20分钟左右。得到受访者同意,访谈者对访谈进行录音,后转写成26 485字的文本。

3 语料分析

我们将通过个人身份和集体身份考察受访者的自我身份建构。第一人称指示词“我”和“我们”是身份建构的有效话语策略(田海龙,2001)76。而人称指示词是命名策略的主要实现形式之一(Wodak 2001)73。我们发现受访者大量使用人称指示词“我”,表现出积极呈现自我和表明自我态度的倾向(刘君红 2016)36,如:

(1)这个问题我觉得它是有点夸张了。女博士是第三类人?我觉得我现在生活很正常,而且我觉得我的朋友,她们也不是,即便没有结婚,她们也不是第三类人啊。她们还是过着自己正常的学习、生活,只是说忙碌了一点。(木槿)

在谈到社会上关于女博士的负面观点时,38岁、已婚的木槿连用3个“我觉得”直陈自己的观点:首先,她明示丑化女博士的言论不合实际;其次,她以自己和女博士朋友为例,说明她们的生活都很正常。“正常”和“忙碌”在这里属于积极性评价语言,“不是第三类人”属于谓词性名词,亦为积极评价性语言;这些述谓策略的语言实现形式体现了木槿对“女博士是第三类人”的否定,对女博士个人和集体身份的积极表征。访谈中,5位受访者处于一对一的谈话环境,完全明白是被邀请谈自己的看法,因此大量使用了“我觉得”(66次)来直抒己见。田海龙(2001)77指出,“我”的这种用法维护了积极礼貌,体现了讲话人非常自信的性格。可见,女博士在访谈中自信地表达自我观点,抨击社会偏见,建构了女博士积极的个人身份和集体身份。

实际上,对于负面言论,5名受访者都认为是社会不了解这个群体,夸大了某些个例,体现了男权社会对女性的偏见,如:

(2)说什么女博士第三类人,可能是以前,就是相对来说,女生,女子无才便是德嘛,读多了书一般人就会觉得不正常哦。但其实现在那那,周围,我们女博士都挺好,都挺优秀的,对吧?(格桑)

格桑所用的人称指示词“我们”以群体的形式类指社会主体,属于集合化(collectivasation)语言手段(Reisigl & Wodak,2001)53;同时,“我们”属于内包型用法,以自我包含的方式呈现自己所属的集体,从而隐匿自我个体;(刘君红,2016)40,指明了自己的集体身份。形容词“好”“优秀”属于述谓策略的语言实现形式:谓词性形容词,说明她对这一群体的充分认同,积极表征了女博士的集体身份。

Triandafyllidou和Wodak(2003)220认为,受访者对特定问题的相似回应是群体归属或认同的潜在指标。5名受访者在回答相关问题时表现出高度一致性,彰显了其对女博士集体身份的认同。比如,所有受访者在谈到考博初衷时,都提到为了找或调工作,如:

(3)我原来在一个民办院校待过,我就想进入体制内,我就想找一个好一点的工作。但是我发现好一点的工作,它是要求有博士学历的,这是我找工作,唉,我上博士的最大的一个驱动力。(百合)

百合本科毕业后就结婚生子,在一所民办院校工作,想通过读博换个有编制的工作。虽毕业时将年逾四十,但并没有影响她读博的热情。总体上看,女博士对毕业后的就业前景持乐观态度,她们深信有了博士头衔,未来肯定更好找到理想的工作。

提升科研能力是女博士读博的另外一个共同原因,而读博后最大的收获也是科研能力的提升,如:

(4)我觉得嗯,比之前要勇敢多了,也敢批判了,有观点了,对事物不是说是盲从了。(木槿)

例(4)中的人称指示词“我”是具体指称;“勇敢多了”属于谓词性形容词,“敢”和“盲从”属于明确的谓词,这些命名策略和述谓策略的使用体现了木槿对女博士个人身份的赞赏,积极表征了女博士的个人身份。的确,经过3年的博士学习,木槿对自己的科研能力非常自信,也已经找到了理想的工作,对她而言,女博士这个身份让她收获满满。读博使女博士在多方面得到提升,也在科研、人际交往等方面带来了更大的自信。

关于“女博士难嫁”的话题,5位受访者均认为这是夸大、偏见,如:

(5)我觉得那个是夸大了,把这个博士群体,整个这个群体的形象给扭曲了。女博士难嫁?有几个难嫁?有几个没嫁出去的?(木槿)

木槿连用3个反诘句,积极建构女博士身份:女博士并不难嫁,不合实际的偏见扭曲了女博士的集体身份。通过否定社会偏见,建构了女博士并不难嫁的集体身份。

综上,访谈中受访者通过命名策略和述谓策略的使用,从个人身份和集体身份两方面建构了女博士的多重身份;同时,受访者勇于表明自己观点,指出社会对女博士的偏见,建构了女博士在就业、科研、婚恋等方面积极的自我身份。

结语

反观女博士的媒介形象,各类媒体倾向报道有关女博士的负面新闻,刻画女博士在婚恋、就业等方面的负面形象(杨英,2011)68,这一点与我们的研究发现大相径庭:通过聆听女博士的心声,我们发现女博士并不存在就业和婚恋方面的问题,博士学历反而是女博士就业的保障和砝码。此外,媒体近年来也有为女博士“正名”的尝试,主要体现在积极建构女博士在科研能力和职业生活方面的形象(杨英,2011)69,这一点符合我们的研究发现:女博士自身非常认同博士学习对自己科研能力提升的帮助,从而积极建构了女博士在科研方面的积极群内身份。

媒体在婚恋、就业方面负面建构女博士形象与女博士的积极自我身份建构之间大相径庭,正凸显了网媒报道有失客观的偏向性选择。正如张国平和刘艳辉(2008)倡导的那样,媒体报道应更多从女博士群体自身的立场和视角进行,最大程度地还原她们的真实生活。同时,我们还应秉持党中央爱才、惜才、关心人才的执政理念,近距离聆听女博士的心声,真实、客观地呈现女博士的自我身份建构。

囿于现实所限,文章访谈对象仅限于某高校女博士生,未来研究可以扩大访谈规模,纳入不同地区的女博士(包括毕业生),进行深度访谈,更加全面地呈现女博士的自我身份建构。

注释:

(1)具体数据见http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560 /jytjsj_2016/,访问日期:2018年4月18日。

韩宁.2010.强势群体“被弱势化”进行时——女博士群体网络形象建构[J].东南传播(09):59-61.

刘君红.2016.第一人称代词标记性话语策略及其文化身份建构差异——基于中美电视访谈节目主持人语料[J].中国外语(5):36-42.

孙琳.2017.“女博士”是怎样“炼成”的——考察一种性别视觉形象的衍生[J].南开学报(哲学社会科学版)(02):21-28.

田海龙.2001.“我”、“我们”的使用与个人性格[J].语言教学与研究(4):75-80.

项蕴华.2009.身份建构研究综述[J].社会科学研究(5):188-192.

杨英.2011.女博士的社会媒介印象研究[J].中国青年研究(05):65-70.

张国平,刘艳辉.2008.女博士的媒体形象分析[J].东南大学学报(哲学社会科学版)(S2):183-184.

Reisigl,M.& Wodak, R.2001.Discourse and Discrimination [M]. London: Sage.

Triandafyllidou, A. & R. Wodak.2003.Conceptual and Methodological Questions in the Study of Collective Identities [J].Journal of Language and Politics,2(2): 205-223.

Wodak, R.2001.The Discourse-Historical Approach [A]. In R. Wodak & M. Meyer. (eds). Methods of Critical Discourse Analysis [C]. London: Sage:63-94.

Wodak, R. & S. Boukala. 2015.European Identities and the Revival of Nationalism in the Europe2an Union. A Discourse Historical Approach [J]. Journal of Language and Politics, 14(1): 87-109.

Listening to the Female Ph. D. Students: A Study of Their Self-identity Construction

FU Xiao-li1,2

(1.College English Teaching Department, Xinyang Normal University, Xinyang 464000; 2. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing 100872)

In recent years, female Ph. D. students, as knowledgeable and elite groups, have obviously entered the public’s horizon. Upholding the CPC’s idea of loving talents, cherishing talents and caring talents, this article adopts semi-structured interviews to listen to female Ph.D. students in order to explore their self-identity construction within the framework of Wodak’s Discourse-Historical Approach. It is revealed that female Ph.D. students, through the strategies of nomination and predication, positively construct their in-group identity in the aspects of employment, research and marriage.

female Ph.D. students; discourse-historical approach; nomination strategy; predication strategy; self-identity construction

2018-04-03

河南省教育厅人文社科项目(2018-ZZJH-482);信阳师范学院青年骨干教师资助计划项目(2015GGJS-03)。

符小丽(1985- ),女,河南淮滨人,讲师,博士生,主要从事语篇分析和语料库语言学研究。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.20

H109.4

A

1004-4310(2018)03-0110-04