椎动脉相关性面肌痉挛采用微血管减压术治疗的临床疗效观察

2018-06-15宿鹏飞张喜晶王天宇牛运祺吴明迪

宿鹏飞 张喜晶 王天宇 牛运祺 吴明迪

(黑龙江省大庆市人民医院神经外科,黑龙江 大庆 163316)

原发性面肌痉挛也称为面肌抽搐,因常为单侧发病故也称偏侧面肌痉挛。其发病机制为面神经根部被动脉性血管压迫导致神经相邻轴突发生短路,神经的兴奋性升高,导致面肌痉挛。责任血管包括椎动脉、基底动脉、小脑前下动脉、小脑后下动脉[1]。其中以椎动脉手术难度较大。本研究分析了椎动脉相关性面肌痉挛采用微血管减压术治疗的临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:回顾性分析2014年3月至2015年2月经微血管减压术治疗的64例原发性面肌痉挛患者。主要临床表现为单侧面部肌肉不自主抽动,可牵动眼睑和嘴角,术前均行针灸、中医按摩、肉毒素等治疗,无明显效果。根据术前MRI检查结合术中探查结果,将椎动脉直接压迫或椎动脉挤压周围小血管导致神经压迫患者的纳入椎动脉组;将椎动脉无异常的以小血管为责任血管的患者纳入小血管组。其中椎动脉组30例,男12例,女18例,年龄30~76岁,平均年龄(52.1±7.5)岁,均为单侧发病,其中左侧19例,右侧11例。小血管组34例,男14例,女20例,年龄30~72岁,平均年龄(50.4±6.7)岁,均为单侧发病,其中左侧21例,右侧13例。术前均签署知情同意书。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法:术前完善各项检查排除手术禁忌,经MRI影像学检查确定责任血管与椎动脉相关。取全身静脉麻醉,健侧卧位。患者的头部向健侧旋转10°,下垂15°,颈部稍微前屈,使乳突位于头部最高处。选择枕下乙状窦后做一切口,长4~6 cm,平行于乳突后发际0.5 cm,切口呈现“∫”型。掀开头皮皮瓣,做一直径约2 cm的骨窗,前界靠近乙状窦,下界靠近枕髁。倒“T”形切口硬脑膜。此后操作在神经内镜辅助下进行,首选将脑脊液缓慢释放,内镜下先寻找到桥延沟的舌咽神经和迷走神经,将其周围蛛网膜锐性松解游离彻底,调整患者头部位置,神经内镜光轴与手术入路一致。将面神经根出脑干区域充分暴露,顺行寻找责任血管并游离,使其能从面神经根出脑干区域推至眼骨侧,用电凝方法粗糙化岩骨部的硬脑膜,责任血管经Teflon片包绕后胶水固定于此处。供应脑干的细小穿支责任动脉,则用Teflon片将其与脑干隔开以减压。操作完毕或,用大量温生理盐水冲洗,严密缝合硬脑膜,骨窗用“骨水泥”填充,胶水封闭,逐层缝合皮肤。

1.3 疗效判定标准:参照Kondo等分类标准。痊愈为面部抽动完全消失;显效为偶发面部抽动,程度为轻度,不影响生活质量;有效为面部抽动较术前稍有好转,痉挛为中度,影响生活质量;无效为面部抽动较前无变化。记录两组患者术后1个月,术后6个月的临床效果。

1.4 统计学方法:所有数据均采用SPSS20.0统计学软件处理。临床效果采用n表示,组间比较采用秩和检验。总并发症发生率采用%表示,组间比较采用卡方检验。取检验水准为α=0.05。

2 结 果

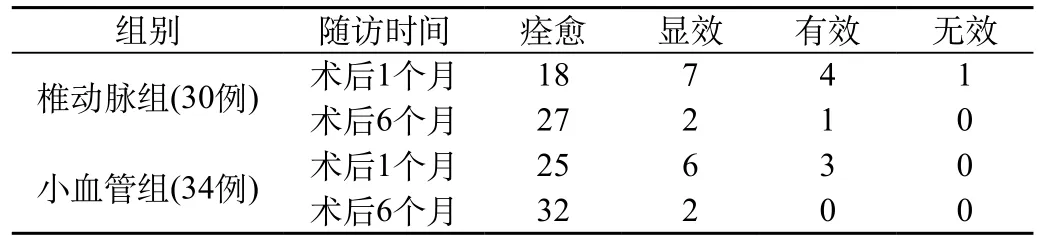

椎动脉组术后1个月临床效果较小血管组差,差异有统计学意义(P<0.05);术后6个月两组临床效果比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。椎动脉组发生局部性面瘫2例,听力下降2例,无菌性脑膜炎1例,并发症总发生率为20.0%(6/30);小血管组发生局部性面瘫3例,饮水呛咳2例,听力下降、耳鸣各1例,并发症总发生率为20.6%(7/34)。并发症比较,两组差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者术后3个月、术后6个月临床效果

3 讨 论

椎动脉起自锁骨下动脉第一段,经颈椎横突孔,经枕骨大孔入颅,与延髓前外侧桥延沟顺行至脑桥,最终汇入基底动脉[2]。原发性面肌痉挛中单纯椎动脉压迫并不常见,复杂血管压迫为临床常见[3]。在手术探查中,往往会发现椎动脉血管或位置异常,但并不直接压迫神经,直接压迫神经为椎动脉与面神经根部之间的小脑后下动脉。故有学者建议,粗大的椎动脉以及其合并分枝血管压迫应归为复杂血管压迫情况之一,术中将椎动脉完全松解游离移位,将椎动脉Teflon片包绕后缝合或胶水黏附在岩骨的硬膜上[4]。采用有研究发现,与小血管相关性面肌痉挛相比,椎动脉相关性面肌痉挛手术难度高手术时间长,术后脑神经功能障碍高于对照组[5]。王强等[6]研究发现,椎动脉相关性面肌痉挛术后延迟愈合45.1%,而小血管相关性面肌痉挛22%。本研究结果显示术后1个月椎动脉组痊愈18例,其发生案例高于小血管组。术后1个月未痊愈者大部分患者为延迟愈合,此类患者在术后6个月内得到进一步恢复,其原因可能为椎动脉血管压迫面神经发生脱髓鞘、神经根变性等损伤[7],术后需要较长的修养期。而在术后6个月仍未恢复者,其原因可能为椎动脉为较大动脉,对神经及脑干压迫较重,术中容易减压不充分[8],如影响患者生活质量则应考虑进一步手术。本研究中椎动脉相关面肌痉挛与小血管相关性面肌痉挛并发症并无差异,可见微血管减压术并不因手术难度大而增加手术风险。

总之,与小血管相关性面肌痉挛相比,椎动脉相关性面肌痉挛经微血管减压术后发生延迟愈合率较高,但大多数患者在术后6个月可达到愈合。

[1] 张建华,胡兴越.椎动脉面神经压迫与偏侧面肌痉挛相关性研究[J].全科医学临床与教育,2014,12(2):167-169.

[2] 徐武,梁维邦,倪红斌,等.微血管减压治疗椎动脉复合体压迫导致的面肌痉挛[J].临床神经外科杂志,2014,11((2):113-115.

[3] 姜晓峰,牛朝诗,傅先明,等.悬吊法在面肌痉挛显微血管减压术中的应用[J].中华神经外科杂志,2014,30(9):925-928.

[4] 杨德宝,王之敏,蒋栋毅,等.显微血管减压术治疗椎动脉相关的面肌痉挛[J].江苏医药,2015,41(16):1967-1969.

[5] 陈新治,武广永,顾水均,等.TOF-MRA影像在面肌痉挛显微血管减压术中的应用价值分析[J].中华神经医学杂志,2016,15(10):1042-1046.

[6] 王强,周强,夏锡伟,等.微血管减压术治疗椎动脉相关性面肌痉挛的疗效分析[J].临床神经外科杂志,2016,13((5):364-367.

[7] 胡胜利,汪超甲,张宇强,等.微血管减压术治疗原发性面肌痉挛57例疗效分析[J].中华全科医学,2016,14(11):1854-1856.

[8] 朱卫国,陈华群,徐亚,等.微血管减压术治疗原发性面肌痉挛84例临床分析[J].江苏医药,2016,42(14):1617-1618.