胺碘酮和利多卡因在急性心肌梗死院前急救中的应用效果对比

2018-06-05唐弟雄粟春萍张远聪

唐弟雄,粟春萍,张远聪

(贺州市人民医院,广西 贺州 542800)

急性心肌梗死是心血管疾病中十分常见的危重病症,过劳、情绪激动、大量饮酒等都可能是其发病的原因,急性心肌梗死的发生率正逐年攀高[1]。室性心律失常是急性心肌梗死最为常见的并发症,会直接导致患者死亡[2],属于高危病症,因此急性心肌梗死院前急救对于降低患者的病死率、提高抢救成功率具有重要的意义。当前主要的治疗药物是利多卡因,但利多卡因有诸多治疗劣势,不仅会导致患者产生并发症,在降低病死率方面的效果也并不理想。相较之下,胺碘酮在治疗过程中产生的不良反应少,而且对于急性心肌梗死后室性心律失常的治疗效果更为显著,因而逐渐被广泛应用于临床。本研究采用不同的药物对80例急性心肌梗死患者进行治疗,对比其应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取于2015年02月~2016年01月来我院治疗的急性心肌梗死患者80例作为研究对象,依据随机数字法将其分为对照组和观察组,均为40例。对照组患者使用的治疗药物为利多卡因,其中男21例,女17例,年龄48~77岁,平均年龄为(57.8±12.6)岁,前间壁心肌梗死患者14例,广泛前壁心肌梗死患者16例,前间壁+前壁心肌梗死患者2例,下壁心肌梗死患者3例,下壁+后壁心肌梗死患者3例;发病到接诊时间范围为:20~40 min,平均接诊时间为(30.3±10.1)min;观察组患者使用的治疗药物为胺碘酮,其中男23例,女19例,年龄47~75岁,平均年龄为(59.4±12.1)岁,前间壁心肌梗死患者16例,广泛前壁心肌梗死患者18例,前间壁+前壁心肌梗死患者2例,下壁心肌梗死患者3例,下壁+后壁心肌梗死患者3例;发病到接诊时间范围为:19~41 min,平均接诊时间为(31.5±10.2)min。纳入标准:两组患者均存在不同程度的缺血性胸痛感,并经临床确诊为急性心肌梗死患者。排除标准:存在溶栓禁忌症的患者,存在其他重要脏器严重疾病的患者。两组患者的一般资料具有可比性,差异无统计学意义(P>0.05),并经医院伦理会批准。

1.2 方法

急救前首先对患者的病情进行询问,以更好的对患者发病史充分理解,进而实现准确的初步诊断并采取一些基础性急救措施。

1.2.1 胺碘酮组操作方法

静脉注射胺碘酮(生产厂家:赛诺菲杭州制药有限公司,国药准字:j20130036)进行治疗,根据患者体重对注射剂量进行调整,常用的是2~3 mg/kg+20 mL等渗葡萄糖水。如果30分钟后患者没有效果,则按照1~2 mg/Kg剂量进行追加治疗,每小时注射一次,胺碘酮24小时总注射量不超过1000 mg,3 d后才停止使用。患者如果在治疗过程中出现室颤则要进行除颤,复律后采用静脉滴注胺碘酮150 mg,采用静脉泵入时速度不宜过快,需控制在0.5~1.5 mg/min,治疗时间为3 d。治疗中患者情况有所好转就要适当降低胺碘酮的使用剂量,直到最后停用。

1.2.2 利多卡因组操作方法

静脉注射100 mg利多卡因(生产厂家:石药银湖制药有限公司,准字H14024045),依据患者的病情注射剂量可以实现相应调整,但要注意的是如果需要间隔15 min进行重复性注射的话,总剂量不能超过300 mg。

1.3 观察指标

①对比观察两组患者治疗前后血气变化情况,主要包括氧分压(PaO2)、二氧化碳分压(PaCO2);②对比观察两组患者的抢救成功率、心肌梗死复发率等预后指标;③对比观察两组患者的平均住院天数以及平均除颤次数;④对比观察两组患者治疗完成后的不良反应发生情况,主要有胸闷不适、心律过缓以及低血压等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0对数据进行分析,计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验;计量资料以“±s”表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者治疗前后血气分析结果比较

治疗前两组患者的PaO2、PaCO2值无明显差异(P>0.05),治疗完成后,胺碘酮组和利多卡因组的患者PaO2、PaCO2均较治疗前有一定程度的改善,且观察组的血气分析结果明显优于对照组,两组比较差异明显(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的血气分析结果比较( ±s,mmHg)

表1 两组患者的血气分析结果比较( ±s,mmHg)

组别 n PaO2 PaCO2治疗前 治疗后 治疗前 治疗后利多卡因组 38 63.4±7.3 70.2±5.5 85.8±7.1 68.2±5.1胺碘酮组 42 63.1±7.2 77.2±6.3 86.2±7.2 60.4±6.2

2.2 两组患者抢救成功率、心肌梗死复发率比较

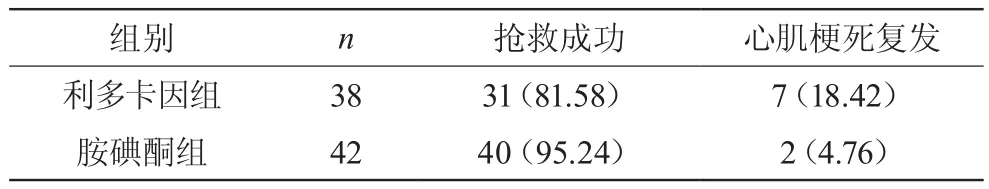

胺碘酮组抢救成功率相较于利多卡因组更高,胺碘酮组心肌梗死复发率相较于利多卡因组更低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者抢救成功率、心肌梗死复发率比较 [n(%)]

2.3 两组患者平均除颤次数、平均住院天数比较

无论是平均除颤次数还是平均住院天数,胺碘酮组均少于利多卡因组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组平均除颤次数、平均住院天数比较( ±s)

表3 两组平均除颤次数、平均住院天数比较( ±s)

组别 n 平均除颤次数(次) 平均住院天数(d)利多卡因组 38 3.6±0.9 10.7±3.9胺碘酮组 42 1.4±0.5 7.5±2.6

2.4 两组患者不良反应的发生情况

治疗完成后对照组不良反应的发生率为10.5%,共4例,分别为窦性停搏、低血压、窦性心律过缓、胸闷不适各1例;观察组无不良反应发生。

3 讨 论

作为急性心肌梗死的严重并发症之一,后室性心律失常会导致心机梗死的面积进一步扩大,加速心功能的恶化,增加病死率[3],因此,急性心肌梗死的院前急救需要对室性心律失常进行有效控制,通过进行科学、严谨的急救护理,来降低心肌梗死患者的猝死率[4]。利多卡因在临床应用中被证明治疗弊端明显,不仅在治疗过程中作用时间短,而且容易使患者出现不良反应。与利多卡因比较,胺碘酮的疗效更为显著,并且不会增加不良反应,能够明显降低患者病死率[5]。

胺碘酮的主要作用机制是实现钙离子通道阻滞、竞争性受体阻滞以及交感传出纤维阻滞,该药物对于预防控制致命性的室速以及全面保护心脏有积极影响,从而可以实现心肌梗死患者由于心律失常而病死的情况减少。对于抑制钾离子外流,胺碘酮也能起到有效作用,从而防止房颤和室颤的发生,胺碘酮还可以抑制钠离子的内流,实现心室肌细胞传导的缓解,进而解除室速[6]。胺碘酮在治疗心律失常中主要通过对肾上腺素受体A和B的抑制,从而实现钙离子内流的减少。胺碘酮作为Ⅲ类广谱抗心律失常药物,可以有效阻断钾通道,抑制心室的提前收缩。相关研究表明,胺碘酮不仅对促进血液循环以及扩张冠状动脉有积极作用,还不会影响到自律性、室内传导以及心肌收缩力,具有较高的安全性[7]。

研究显示,胺碘酮组患者抢救成功率为95.24%明显高于利多卡因组的81.58%,且胺碘酮组患者的心肌梗死复发率为4.76%明显低于利多卡因组的18.42%;平均除颤次数和平均住院天数均是胺碘酮组较少,表明胺碘酮的确可以有效减少除颤次数,降低心律失常的发生率,很大程度地提升急性心肌梗死的院前抢救成功率,减少不良反应,增强治疗安全性,在改善患者的预后恢复状况和缩短患者的住院时间方面均有很好的促进效果。

综上所述,在急性心肌梗死的院前急救应用中,胺碘酮相较于利多卡因,在改善急性心肌梗死患者的临床症状、减少不良反应和改善预后水平等方面都有着显著优势,可以作为急性心肌梗死院前急救中的首选药物,进行临床推广应用。

[1] 唐孝文,李再轩,胡 强.胺碘酮在急性心肌梗死院前急救中的预防性应用效果[J].中国医药导报,2016,13(1):133-136.

[2] 马彩香.胺碘酮与利多卡因对急性心肌梗死并室性心律失常的疗效比较[J].中国实用医药,2015,10(5):134-135.

[3] 蔡清亮.胺碘酮治疗急性心肌梗死后室性心律失常的临床疗效观察[J].河南医学研究,2015,1(24):112.

[4] 李银燕,佘 东,杨秀华.急性心肌梗死院前急救护理的进展[J].现代医药卫生,2013,11(29):3257-3258.

[5] 党 松,王 晞,胡 娟,王 鑫.胺碘酮与利多卡因治疗急性心肌梗死并室性心动过速疗效及安全性的Meta分析[J].疑难病杂志,2012,5(11):323-326.

[6] 李红星.胺碘酮在急性心肌梗死院前急救中预防性应用的探讨[J].中国医药指南,2014,7(12):57-58.

[7] 陈明花.院前急救护理对急性心肌梗死患者预后的影响分析[J].中国医药科学,2016,8(6):109-111.