新疆维吾尔族鼓吹乐概说

2018-05-26汪菁

汪 菁

维吾尔族鼓吹乐,是指纳格拉和苏乃依的合奏音乐,是维吾尔族传统音乐中重要的器乐种类。主要分布在新疆境内的各个维吾尔族聚居区,即塔里木盆地四缘的喀什、和田、阿克苏,克孜勒苏柯尔克孜自治州所辖的阿图什市、阿克陶县,巴音郭楞蒙古自治州所辖的库尔勒市、轮台县、且末县、若羌县、尉犁县;吐鲁番—哈密盆地的吐鲁番地区及哈密地区的哈密市、伊吾县;伊犁河谷伊犁哈萨克自治州所辖的伊宁市、伊宁县、霍城县,乃至乌鲁木齐、克拉玛依等地区的大、中城镇。维吾尔族鼓吹乐具有久远的历史。虽然目前对于相对固定的由气鸣类双簧竖吹管乐器苏乃依和纳格拉等膜鸣类击节乐器构成鼓吹乐队的具体年代尚难以确定,但是以苏乃依和纳格拉为代表的鼓吹乐在新疆存在的时间相当久远。

纳格拉,为膜鸣类打击乐器,因其鼓身多用生铁铸就而被意译为“铁鼓”。在维吾尔族民间,尚可见到以挖空的胡杨树干截节作为鼓身的纳格拉。鼓身为上大下小的圆柱形,上蒙驴皮、牛皮或羊皮,鼓面直径从一百几十毫米至几百毫米不等,常以一大一小的两只组对使用。演奏者手持木棍两根敲击鼓面,借助两只鼓音高的不同而击出节奏。形制放大的纳格拉,称为冬巴克。

苏乃依,为气鸣类吹管乐器,与汉族唢呐相近,维吾尔族传统苏乃依通体以整块木料镟刻而成,为上敛下侈的直管,下端不套喇叭口,管身嵌有骨质花纹等作装饰,上开音孔八至九个,上端插苇片双簧哨头。形制大小不一,全长400毫米左右。常规音域为c1-f2,发音洪亮,依靠音孔开闭、手指在音孔上的揉动及哨头在嘴唇间的伸缩吹奏出半音、四分音、活音等各种变化音,旋律充满韵味及歌唱性。

在新疆各维吾尔族聚居区,节日庆典、人生礼仪等各种麦西热甫和喜庆场合,都可以听到鼓吹乐激动人心的乐声。维吾尔族鼓吹乐曲目丰富,技艺高超,风格朴实,乐曲具有强烈的生活气息、浓郁的地方色彩和广泛而深厚的群众基础,在维吾尔族民众中乃至周边共同生活的各民族生活中具有不可或缺的重要位置,它给人民带来欢乐、带来鼓舞。维吾尔族鼓吹乐既可用来营造欢乐气氛,也可用来为群众自娱性舞蹈、维吾尔族传统杂技达瓦孜表演以及朝拜圣裔麻札的礼仪伴奏。据传古代亦曾在征战时用作鼓舞士气的军中之乐。近年来,更是渗透到了迎送贵宾及大、中城镇中各民族聚会、商场开业等各种场合,营造出喜庆、热烈的气氛。

维吾尔人生活在被山岭、戈壁、沙漠所包绕的大大小小的绿洲之中,严酷的自然条件使维吾尔人对人类的悲剧意识和孤独痛苦有着更为切身的体验。由此,他们苦中取乐、坚韧不拔,不放过任何一次节日庆典、人生礼仪赐予人们的欢乐、喜庆机遇。高亢、激越的维吾尔族鼓吹乐给他们以鼓舞,为他们营造热烈、欢快的情绪,供他们在乐声中翩翩起舞以洗刷身心的疲劳。因此,维吾尔人对鼓吹乐情有独钟,为维吾尔族鼓吹乐在新疆各维吾尔族聚居区的长期、普遍流传提供了文化依据。

一、维吾尔族鼓吹乐表演场合

1.麻札朝拜

朝拜麻札是坟墓崇拜、祖先崇拜和多神崇拜的遗留和发展,是伊斯兰教与维吾尔族原始信仰和传统文化相结合的产物。新疆维吾尔族的麻札朝拜活动中最具代表意义的是对奥达木麻札、阿尔斯兰汗麻札和加帕尔萨迪克麻札的朝拜。朝拜礼仪一般进行三天至一周,穆斯林信徒们手持自制的大小不等的各色托合,在苏乃依、纳格拉、达普等乐器的开道声中,涉过戈壁、翻越沙丘,涌向奥达木麻札。在那里举行礼拜、祷告、艾尔凯—萨玛等各种活动。各地的阿皮孜、阿希克、瓦依孜及其鼓吹乐手等都要前来献艺,可谓维吾尔族伊斯兰教礼仪音乐之大汇集。活动的高潮是把各县、各乡信徒们带的托合集中到一起,其中的一部分在《夏迪亚娜》等鼓吹乐曲的伴奏声中,绑到二个底部直径约5米、高约20米的历年来朝拜者敬献托合所形成的圆锥形旗杆塔柱上,另一部分则由朝拜者中的最虔诚者高高举起,结成浩浩荡荡的队伍,步行110公里到阿尔斯兰汗麻札与先前来朝拜的信徒们会合,并同样在《夏迪亚娜》等鼓吹乐曲中将从奥达木麻札带来的托合绑到阿尔斯兰汗麻札之上。

谱例一:喀什市《萨玛舞曲》

(下略)

2.节日庆典

除麻札朝拜时表演的鼓吹乐外,在维吾尔族古尔邦节等节日中,鼓吹乐的演奏也成为其奏乐主体。据清代《回疆志》记载,南部新疆各维吾尔族聚居区其时祝祭之礼甚多,“天地日月乃复载循环者,当为上祭;山川水土乃资养万物利于人者,当为中祭;家堂坟墓乃人之根本,且有暗中保佑之灵,当为下祭”。其中的一种上祭便是鼓吹乐送日西沉,“王有送日之礼,每于日西沉时,设鼓吹乐于高台,向西朝日怪腔异调吹打,此其上祭也”。据我们迄今为止的调查,这种习俗未能传承至今。但是,在新疆各维吾尔族聚居区特别是南部新疆喀什等地区与宗教信仰有关的“古尔邦节”“肉孜节”节日里,在城、镇中心的清真寺,民间艺人们都要在房顶等高处奏出《夏地亚娜》《萨玛》《十二木卡姆》片断或当地的民间歌舞曲,既为节日增添了气氛,又为自发地聚集到寺前广场的男性教徒们提供了舞蹈的伴奏。在不同地区奏乐的时间和功能不完全相同,如在哈密地区,鼓吹乐从清晨开始,到做“节日礼”前就停止了,其主要功能是增加节日的欢乐气氛;而在喀什地区,鼓吹乐却一般都在“节日会礼”之后才开始,除增强欢乐气氛之外,还为寺前广场上男性信徒们的舞蹈伴奏。这种广场舞蹈规模盛大,参与人数甚至逾万,手舞足蹈、人头攒动,煞是壮观。在漫长的岁月中,这个宗教节日礼仪实际已经演变成民俗,为南部新疆维吾尔人社会生活增添了一道亮丽风景。欢庆节日等场合中,常见的维吾尔族鼓吹乐队以一支或数支苏乃依独奏或齐奏、轮奏,二至三对纳格拉加一支冬巴克击节相伴;规模较大的鼓吹乐队,则加用若干面口径大小不一的达普、若干只苏乃依和斯匹特奴肉孜。嘹亮的苏乃依声,激越的纳格拉声,激昂雄健、铿锵有力,大有《西域乐舞》中描述的“动荡山谷,声振百里”的遗风。

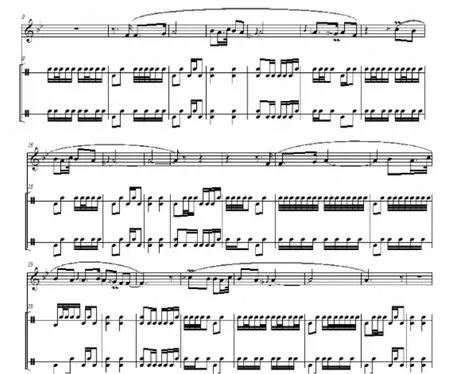

谱例二:《夏地亚娜》

(下略)

《夏地亚娜》是维吾尔族乐曲中具有一定军乐性质的乐曲,一般由纳格拉和苏乃依一起演奏。现代社会,主要用于渲染喜庆、热烈的气氛。谱例二的曲调是由两对纳格拉和一支苏乃依演奏,六个小节构成一个节奏模式,且6-11小节一组,12-17小节一组等在其节奏框架中即兴循环演奏。旋律基本是以si为中心音的G调式。旋律刚开始有个三小节的引子,后由两个长乐句构成一个乐段,两个乐句均属于不规整乐句,第二乐句是第一乐句的变化重复。由于引子的加入以及乐句的不方整性,使得方整性的节奏模式与非方整性的乐句交错发展。旋律发展呈抛物线的形态,在较为密集的节奏型的映衬下形成了其较为热烈、欢快的音乐风格。

二、维吾尔族鼓吹乐演奏形式

维吾尔族鼓吹乐演奏形式较为多样,各地区维吾尔族鼓吹乐队之组合有同有异,但无论维吾尔鼓吹乐的乐队组合如何变化,其中苏乃依和纳格拉为不可或缺者。如喀什多见一支苏乃依与多对纳格拉的合奏;伊犁鼓吹乐的演奏形式比较规整,最初由一支唢呐,三对纳格拉鼓和一个冬巴克鼓组成,现在通常由一支唢呐,两对纳格拉鼓一个冬巴克鼓组成;和田地区纳格拉的演奏形式比较特别,有两种情况:一是一对纳格拉鼓和一支唢呐合奏的形式,另一种是洛浦县的由四个乐手分别演奏三只鼓,并与一支唢呐合奏的形式;吐鲁番地区采用了一种经济实用型的组合,即纳格拉乐队由三人组成:第一纳格拉、第二纳格拉兼冬巴克乐手、唢呐乐手,这种组合既精减了人员,节省了经费,但又保留了冬巴克鼓低音营造气氛的作用,并且还不会影响到第二纳格拉基本节奏的发挥,击出的节奏型独具一格。在各地区也都可以见到一对纳格拉、一支苏乃依的最小型组合形式。组合的不同有地区差异的原因,更有政治、经济的原因。不同地区的演奏者为了适应新时期社会和人们生活的需要,采用了各种不同的组合形式。在大规模的节日喜庆场合,则可添用卡乃依、达普、萨帕依、它石、库修克等以丰富音色、增加音量、渲染气氛。

常见的一支苏乃依、三对纳格拉和一只冬巴克的组合中,三对纳格拉按其形制大小及所发出音高的不同,分别称为头鼓、中鼓、尾鼓。头鼓一般形制最小,发音高昂,常作复杂的变奏并在整个鼓吹乐队中起着指挥、领头的作用;中鼓形制适中,也常在奏出基本节奏型的同时和头鼓轮流加花;尾鼓一般形制偏大,发音低沉,常常担任基本节奏型的演奏。冬巴克只击各种节奏型中节奏重位上的低音。

三、维吾尔族鼓吹乐的演奏曲目

维吾尔族鼓吹乐曲目,有源自民间歌曲的,有源自民间歌舞曲的,有源自民间说唱音乐的,有源自木卡姆等古典音乐的,还有源自宗教礼仪音乐的。其数量众多,表演内容丰富多样。民间歌舞曲向套曲化发展是新疆维吾尔等绿洲农耕民族传统音乐的特点,与他们村落聚居、常举行各种群众性歌舞聚会的生活习俗有关。在麦西热甫、米力斯等场合,单独的一首歌舞曲不能使参加者尽兴,于是民歌套曲、民间歌舞套曲、鼓吹乐套曲应运而生。南北疆流传的鼓吹乐套曲各有不同曲目和特点。其中著名者如伊犁地区流传的《伊犁十二套鼓吹乐》,即《赛乃姆》《苛希赛乃姆》《洛赫莎尔》《洛赫莎尔古丽》《库尔凯木》《夏地亚娜》《古鲁木》《月兰》《赛亥尔亚勒》《木夏吾来克》《赛衣里尕赫》《谢地扬》;吐鲁番地区流传的套曲《吐鲁番维吾尔婚礼鼓吹乐》;库尔勒地区流传的二十多套鼓吹乐演奏的《赛乃姆》;喀什地区流传的节日鼓吹乐曲《萨玛舞曲》、《夏迪亚娜》;和田地区的《洛浦县鼓吹乐套曲》等。其结构大致都以散板序奏开始,后接一系列由慢渐快,由抒情、端庄至欢快、热烈的乐曲,最后仍以散板乐句结束。

谱例三:伊犁地区《月兰》

(下略)

谱例三是伊犁鼓吹乐套曲中的一首《月兰》,以本谱例中的第一乐句为例进行分析。从第4小节到第11小节是一句,第9小节到11小节是在7、8小节基础上的变化重复,从而扩展了乐句。基本采用五声音阶,G调的五声音阶,2和3级音偶尔出现游移。旋律进行规律是从中音区开始,四五度跳进后进入到高音区,不断迂回下行至中音区,依循这这种规律循环发展。其基本节奏模式为D T T ,艺人在此基础上即兴演奏。本乐曲节奏的最重要特点是出现了很多的前倚音,加之乐曲速度较慢,旋律音型较为密集,使得乐曲偏向于较为典雅、沉稳的风格。

吐鲁番地区的大型古典套曲《吐鲁番木卡姆》,除了丝竹相和歌唱之外,尚有一种以鼓吹乐来表演的形式,我们将其称为《吐鲁番木卡姆鼓吹套曲》。

谱例四:《吐鲁番木卡姆—纳瓦木卡姆》且克特(片段)

(下略)

维吾尔族鼓吹乐在维吾尔族传统音乐中据有独特的艺术价值。它既与本民族各类民间音乐、以木卡姆为代表的古典音乐、宗教礼仪音乐有着血肉般紧密联系,又在乐律、乐调、节拍、节奏等音乐形态方面独树一帜,显示出维吾尔族鼓吹乐所具有的完整、成熟的特点。

因为长期以来以“口传心授”为主要传承方式,无曲谱可依。新疆维吾尔族鼓吹乐的艺人们,在演奏时除了要遵循相对固定的节拍、节奏变化模式之外,在曲调选择、段落反复、变奏加花等各个方面都有大量的即兴创作,从而达到传统模式和个人才华体现的最佳结合。

鼓吹乐是我国各民族传统音乐的重要组成部分,根据史籍记载,遍布中国大地各民族的鼓吹乐就是由西向东的传播、发展而来,甚至其中的主要旋律乐器“唢呐”即由维吾尔语“苏乃依”音译而来。维吾尔族鼓吹乐在我国各民族传统音乐中据有重要的文化价值。

维吾尔族鼓吹乐是一部历史的画卷,它沉淀了历史的变迁、民族的交融、传统文化的传承,它承载的社会功能、文化功能与审美功能,体现了维吾尔族传统音乐文化传承、发展的原动力和内在机制,诉说着维吾尔族民族的苦乐辛酸。

[1]周吉.中国新疆维吾尔族伊斯兰教礼仪音乐[M].新文丰出版公司.1999年8月台一版.

[2]杨叶青.新疆维吾尔族纳格拉鼓调查研究[D].新疆师范大学学位论文.2006年.

[3]中国民族民间器乐曲集成编辑部.中国民族民间器乐曲集成·新疆卷(上)[M].中国ISBN中心出版.1998年5月.

[4]文化部民族民间文艺发展中心,新疆维吾尔自治区吐鲁番地区文化体育局,鄯善县人民政府文化体育局.维吾尔族古典民间音乐:吐鲁番木卡姆[M].民族出版社.1999年8月第一版.

[5]本书编辑委员会.中国新疆维吾尔木卡姆艺术乐器图像音响集粹[M].中央音乐学院出版社.2007年.