薄氏腹针引气归元治疗颈源性眩晕30例观察

2018-05-18王文琪

王文琪

浙江中医药大学附属第三医院 浙江 杭州 310005

笔者采用薄氏腹针引气归元疗法治疗颈源性眩晕患者30例,取得比较满意的疗效。现报道如下。

1 一般资料

60例患者均为2016年2月至2017年5月针灸科门诊及住院部患者,符合“第三届全国颈椎病专题座谈会纪要”制定的关于颈源性眩晕的诊断标准[1]。随机分为治疗组和对照组各30例,治疗组中男17例,女13例;平均年龄49.3±5.6岁;平均病程6.4±2.1月。对照组中男12例,女18例;平均年龄51.6±6.1岁;平均病程7.1±2.4月。两组患者在性别、年龄、病程等方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

2 治疗方法

2.1 治疗组:主穴选取中脘、关元、下脘、气海,此组穴位均深刺,将针尖抵至腹直肌筋膜层;配穴选取双侧商曲浅刺,针尖抵至皮下,双侧滑肉门中刺,针尖抵至脂肪层;颈部压痛点所对应腹部全息点浅刺,针尖抵至皮下。进针是应避开腹部皮肤毛孔及血管,操作手法和缓轻柔,触压颈部压痛点时及时询问患者疼痛位置,针刺腹部所对应全息点,适当调整针刺角度及深度,一般采用只捻转不提插或者轻捻转慢提插的手法。

2.2 对照组:主穴选取百会、百劳(双)、风池(双)、天柱(双);配穴选取曲池、外关、内关、丰隆、足三里、太溪、悬钟,均为双侧。操作方法:百会、百劳、天柱、风池针刺1.5~2.0寸,其中针刺百劳穴,针尖斜向脊柱,针刺风池穴,针尖指向鼻尖,得气后采用平补平泻手法,小幅度捻转针柄。

两组均选用佳辰牌一次性无菌针灸针(规格:0.25mm×40.00mm)。患者每次治疗留针30min,3~4次/周,连续治疗4周为1疗程,共观察3个疗程。

3 疗效观察

3.1 疗效标准:根据《中医病证诊断疗效标准》中的相关标准[2]拟定:痊愈:眩晕完全消失,伴随症状及体征解除,经颅多普勒(TCD)检查正常;显效:眩晕基本消失,TCD检查接近正常,可以正常生活和工作;有效:眩晕有缓解,伴随症状及体征减轻,TCD检查接近正常,虽能坚持工作,但生活和工作受影响;无效:眩晕无变化,伴随症状及体征仍存在,TCD检查无明显变化。

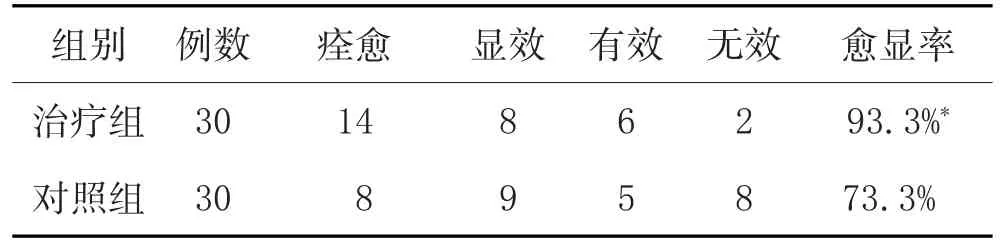

3.2 两组临床疗效比较:见表1。

表1 两组临床疗效比较

4 体会

薄氏腹针疗法是以中医学的理、法、方、穴为基础,以脏腑、经络等中医学理论为指导,根据腹部全息的分布特点所提出的神阙经络系统的理论。腹针疗法存在感传的全息特性及趋病性,可影响患者椎-基底动脉血供,有效改三大脑循环血供,因此笔者结合颈源性眩晕的病因病机,将此特色疗法运用于治疗该病,处方中所运用“引气归元”四组穴位,包括:中脘、关元、下脘、气海,其中中脘(君穴)为胃之募穴,八会穴中的腑会,位于任脉,同时脾胃相表里为水谷之海;关元(臣穴)同属任脉,乃足三里与任脉之会,可培肾固本、补益元气,在腹针疗法中,此二穴合为“天地针”,上调脾胃,下补肝肾,故有补后天以养先天之功效;同时佐以下脘、气海,四穴合用共奏补益脾胃、培肾益气之功效。处方中所选用商曲及颈椎压痛点在腹针神龟图中投射于患者颈部,浅刺可使归元之气“循经感传”,上达颈部及头面,成为“气至病所”,滑肉门位于足阳明胃经为佐穴,中刺可以疏通上肢和头面部的经气,诸穴合用,调补中焦、培肾益气以治本,疏经通络、滋养气血以治标,标本兼治,则眩晕自除。

[1]李增春,陈德玉,吴德升,等.第三届全国颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,2008,46(23):1796-1799.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:24.