电子管风琴特殊奏法及编辑功能运用解析

——以《挪威的森林》为例

2018-05-17张惟然

张惟然

一、特殊奏法

作为键盘类乐器,在电子管风琴的日常演奏中部分演奏技法与传统键盘乐器如钢琴等有相似之处。但由于电子管风琴的发声原理与钢琴等传统乐器不同,因此衍生出一些特殊奏法。下面将重点以电子管风琴独奏曲《挪威的森林》为例,将其中所包含的特殊奏法做具体分析。

(一)触后

传统键盘乐器(如钢琴)对触键的要求主要体现在触键之初①在部分电子管风琴文献中,将Initial Touch译为“触前”,将After Touch译为“触后”。Initial意为:最初的、开始的。笔者结合英文原意及多年演奏和教学经验,认为译作“触键初”更为恰当,特此说明。(以下简称触键初),万千变化取决于触键一刹那的控制。控制准确则精准到位,控制失误则功亏一篑。而电子管风琴不仅对触键之初有同样丰富的要求,触键之后(以下简称触键后)更是另一门学问。电子管风琴在键盘控制页面设有 Initial Touch(触键初,缩写为 I.T.)和 After Touch(触键后,缩写为 A.T.)。(见下图)

触键初和触键后下面的数据移动条为灵敏度设定,数值愈高则灵敏度愈强。键盘灵敏度指键盘对手指触键力度的感知及反馈程度。以弦乐(String)音色为例:如将触前灵敏度设定为0,则触键后音色会随键盘下沉同时发声;如将触键后灵敏度设置为0,弦乐音色将始终保持在触键时的声音状态,不会随手指在键盘上的力度调整而变化。这样演奏音色会使音色处于同一状态,缺乏美感不符合音乐美的一般规律。因此合理巧妙的运用触键初和触键后功能,会产生层次丰富的音色变化,有助于音乐表达的真实性和生动性。在电子管风琴独奏曲《挪威的森林》中,编曲者平沼由利②平沼由利:日本电子管风琴演奏家,创作改编了大量电子管风琴作品。其中《挪威的森林》、《丑角晨歌》、《花之舞》等已成为电子管风琴演奏的经典曲目。为追求音乐的生动及细腻美感大量使用了触键初及触键后功能。

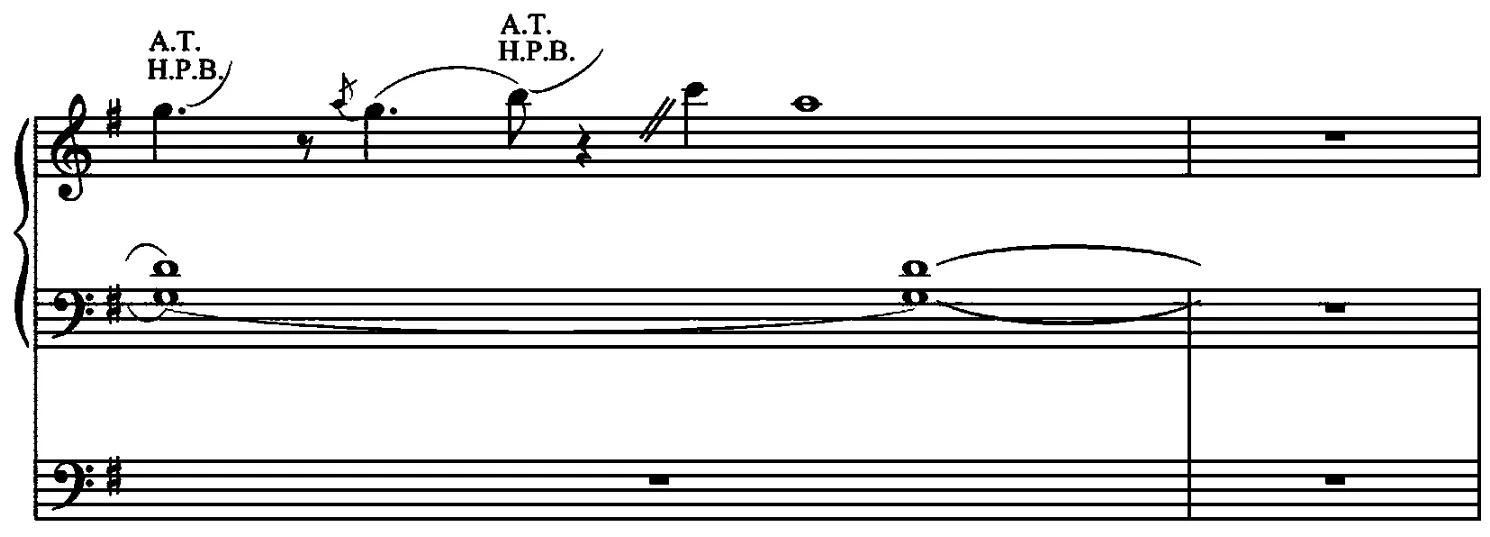

谱例1.

谱例1中高音谱号部分第一个二分附点音符上方标注了A.T.后接渐弱记号。意为触键后手指持续在键盘加压达到最强后逐渐减弱力度直至离开键盘。以手指对键盘的力度调整控制音色的由强而弱及衰减幅度,达到音色淡出的效果。斜双竖线后十六分音符上方标注I.T.下接渐强记号,意为通过手指触键力度不断加压控制音色起音由弱渐强。此处音色为印第安传统乐器奥卡里独奏,编曲者选择使用触键初和触键后功能来控制音色及音量变化。相较之固定音量设定,触键初触键后功能对音色音量控制具有灵活性、多变性、真实性。可随演奏者的气息同步变化,避免了使音色流于程式化、单一化,为独奏乐器的音乐表现注入了活力。结合多年教学实践经验,笔者认为演奏者在进行类似触键初及触键后控制时,为获得更为精确敏锐的触感可用指腹代替指尖演奏。这样的手势可使手指与键盘接触面达到尽可能多,通过手指触键方式的微妙调整自如控制触键的力度及速度,从而使音色在亮度、深度和颤音幅度方面可以根据音乐需要灵活变化,最终使演奏者的音乐表达更真实更富感染力。如采用传统键盘乐器的指尖演奏模式,则手指与键盘的接触面较小,直接导致演奏者对键盘的控制力减弱。指腹演奏模式较之指尖演奏更利于手指力度的收放转换,因此在演奏需要触后及触前控制的音色时更具优势。

触键后功能不仅能够赋予长时值音符灵活变化,而且亦能在短时值音符中起到至关重要的作用。

在《挪威的森林》的结尾,音乐在电子合成音色奏出的蛙鸣虫声中渐渐收束,两个半小节的空拍使乐曲充满神秘悬疑的意味。正当听者疑惑猜测时,一声狮吼在近处响起,犹如隐于暗处的猛兽突然迎面扑来,全曲在惊险场面中戛然而止,野趣十足。

谱例2.

谱例2中终止和弦旁有逆琶音标记,在和弦左侧明确标出向下的箭头指示演奏方向。表明此处演奏需按由上至下的顺序依次奏出和弦构成音。力度为极强,触键需快而集中,表现野兽动作迅猛力量感十足的场面。音色设置中编曲者加入了触键后音效,即在手指触键后始终保持在同一触键深度时才会出现的效果音。在演奏此处和弦构成音时、要求演奏者快速地依次奏出音符一气呵成不留缝隙,双手需紧密协作,手指间的击键力度、触键后保持力度、离键速度需做到高度统一、完全一致。音符与音符之间的衔接甚至需精确到微秒以确保和弦音能够一通到底。稍有触键初后力度不均或时间延迟即会造成衔接不畅导致和弦音断开严重影响音色效果。

当全曲在蛙鸣虫声中渐行渐远,最终在一声狮吼中戛然而止时,这幅由音符组成的美妙画卷带给听者的震撼与回味却似乎才刚刚开始。

(二)键盘滑音

电子管风琴的键盘具有深度调整及水平移动功能。在《挪威的森林》引子部分即出现了这样的谱面。

谱例3.

高音谱号部分乐谱在上键盘演奏,四分附点音符G的后方出现了向上延伸的弧线,此外有字母 A.T 及 H.P.B 的标识。A.T 为英文 after touch 的缩写即指触键后,H.P.B 为 hold pertamento balance的缩写,意为触键后通过控制键盘水平移动形成滑音。此为电子管风琴触键中的一个特殊技法——触键滑音。在弓弦类乐器中演奏者通过手指在指板上把位间的移动完成滑音。而传统键盘类乐器由于乐器形制及演奏方式的原因,难以做出滑音。电子管风琴可通过控制键盘深度与水平移动功能相结合来完成滑音的演奏,即手指在接触键盘后于键盘上继续加压到所需深度同时向右(音域向上)或向左(音域向下)快速移动并离键来完成滑音。滑音的时长由手指滞留键盘时间长短进行细微调整,幅度可在效果器数据编辑页面设定,音域通过琴体设置及演奏者实际演奏控制可进行多种变化,最终达到理想的滑音效果。

在演奏键盘滑音时,对手指离开键盘时机的精准判断是演奏成功的秘诀。这不仅需要演奏者的演奏技巧纯熟,更需要结合演奏者的音乐经验及艺术审美对作品进行综合分析决定。

键盘滑音在电子管风琴演奏作品中较多出现在Pop(流行类)音乐作品中。以电吉他、电贝司、萨克斯等乐器为主。在管弦乐类作品中也会出现,最为著名的一段滑音即出现在美国作曲家格什温《蓝色狂想曲》引子部分单簧管的一段独奏。在流行类作品中滑音多出现于音尾,根据音乐需要音尾上扬或下弯。在乐段或乐句结束部分的音尾往往较长,以表现音乐的随性自由。而出现在乐句中间的滑音常常用其来衔接前后两个音作为一种花式奏法出现,带有一定的炫技及娱乐性。因此不同需求的滑音演奏技法也会不尽相同,这就要求演奏者具有细腻的指尖灵敏度来感知触键的深浅程度,平稳的气息控制声音的延展,果断的判断离键时机来最终完成滑音的演奏。这一系列细腻而精巧的指触变化赋予音乐立体而真实的鲜活气息。

编曲者在《挪威的森林》引子部分使用了上述技巧来演奏印第安民族乐器奥卡里音色。在键盘乐器上实现了吹奏乐器的气息——滑音、花舌等效果,在乐曲开篇为欣赏者营造了一片充满神秘及野性的原始森林氛围。

(三)手动颤音

如前所述,在大部分电子管风琴曲中触键滑音技巧主要用于单向滑音。而在《挪威的森林》中,编曲者创造性的使用了这一技巧。在乐曲的中部段落,编曲者使用键盘触键后水平移动功能结合部分滑音技巧形成手动颤音,逼真地呈现了晶莹的水滴坠入清澈湖水中的音响效果。

谱例4.

谱例4中高音五线谱上方的波浪形线条为指示标记,表示要求演奏者在此处触前阶段触键力度(volume before)应做到尽可能大,尽可能深。接触键盘后在触键后阶段(volume after)保持深度触键的同时按谱面标记所示幅度、由快至慢地摇动手指改变余音衰减速度与形态,形成快速的双向滑音。以逼真呈现出一颗颗钻石般闪烁着无瑕光芒的水滴,缓缓坠入湖水后水面涟漪次第荡漾开来的特殊效果。此处对演奏者要求极高,要求演奏者“心到手到”,在极为有限的手指摇动时间内精准控制好触键的深度、速度,做到声音干净,衰减幅度自然真实。编曲者在此处使用cosmic音色(电子管风琴音色谱中电子合成音色的统称)作为本音,结合键盘水平移动功能对余音作特殊处理,最终制造出水滴晶莹剔透、水面清澈透明一眼可望其底的纯净感,令听者身临其境印象深刻。

(四)膝控

传统键盘乐器的演奏主要集中在手、臂、肩等部位。而在电子管风琴的演奏中,膝部也成为了辅助演奏的重要部分。在电子管风琴中有膝控杆。谱面标示为(KNEE.),见谱例4。在乐谱第五小节出现了膝控的演奏标示。膝控有三个主要功能,分别是延音功能、滑音功能、音色切换功能。下面就这三个功能作简要说明。

1.延音功能:当膝控杆做延音功能使用时,它的使用方法等同于传统钢琴的延音踏瓣。通过膝部侧向打开或收起膝控杆,达到控制延音长短的作用。

2.滑音功能:在电子管风琴上,滑音功能可通过多个渠道实现——键盘滑音、滑音踏板及膝控杆等。因通过键盘和滑音踏板可实现更加灵活多样的滑音效果,所以通过膝控杆控制滑音并不多见。

3.音色切换功能:这一功能在电子管风琴演奏中经常会遇到,使用频率较高。因电子管风琴表现力丰富但实际键盘不能无限扩展,所以能够适时的切换音色是顺畅演奏一首音色丰富乐曲的前提保证。在演奏中,经常会遇到同一键盘要演奏不同音色多声部的情况。如何能够使前后乐句的不同音色不露痕迹地融为一体成为困扰演奏者的一大难题。通过膝控功能,演奏者可在不中断演奏的前提下迅速切换上键盘音色,使两种音色做到无缝衔接浑然天成。

二、音色编辑

音色编辑(Voice edit)功能为电子管风琴所独有的功能。音色编辑功能包括改变音色本体及通过使用效果器改变音色发声方式。平沼由利在《挪威的森林》中大胆叠用两种音色编辑方法,产生了意想不到的音色效果。

(一)音色本体编辑

改变音色本体为编曲者使用音色编辑(Vioce edit)功能通过改变电子合成音源函波发生器(Envelope Generator)的输出力度和音色调变体(Modulator)的输出及回输信号强度得到与原音色完全不同的声音变化效果。这一功能在以往的电子管风琴乐曲中主要用来对已有音色进行微调。在《挪威的森林》中编曲者通过改变电子合成音源函波发生器(Envelope Generator)的数值设定对琴体自带音源进行编辑调整:调高高频增益数值使音色尖细明亮;增加低频增益使音色浑厚浓重。在乐曲引子和结束部分,编曲者通过音色本体编辑改变了琴体音源的原本音色,制作出符合编曲者需求的全新音色。

1.效果器的使用

在《挪威的森林》中编曲者大胆尝试,通过大幅度地改变音源函波发生器(Envelope Generator)的输出力度和音色调变体(Modulator)信号输送方式及强度,结合演奏技巧最终逼真地呈现出轻盈灵巧的猴子攀上树梢、萤火虫颤动的翅膀等绚丽画面。其中,用来表现“猴子攀树”的音效由通过改变函波发生器中音色的衰减程度(Decay Rate)、衰减幅度(Decay Level)和解放幅度(Release Rate),加快发声体的发声进程,使部分音色达到触键后快速释放声音并随手指离键立即衰减消失的效果。而通过使用DELAY(延迟)发声功能使第二层音色在手指离键后出现。达到一次完成多层音色演奏的独特效果。

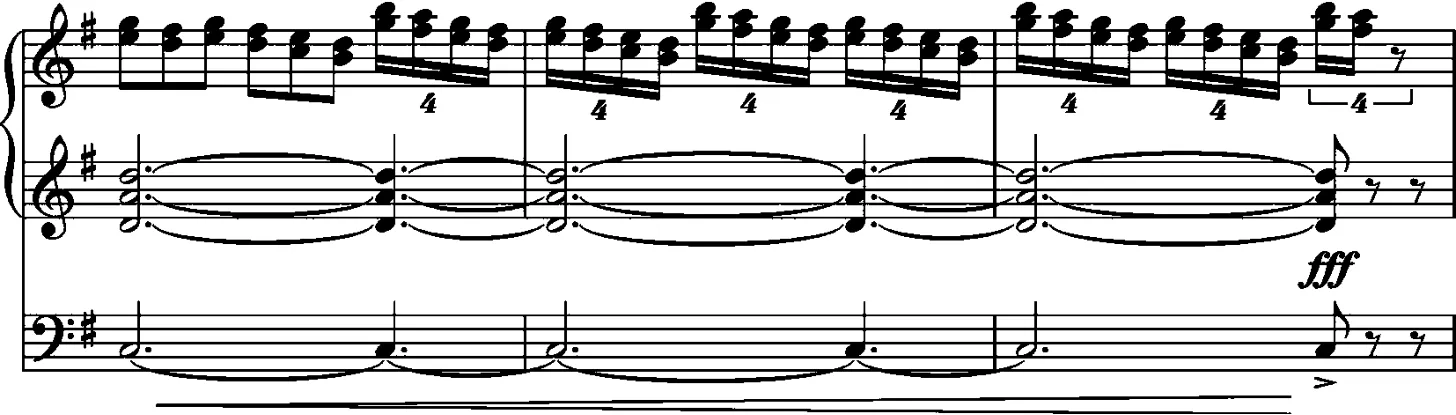

谱例5.

谱例5中七连音处为演奏音符,演奏者需在键盘上用完全相同的力度、使手指压紧键盘顺次快速连续演奏完七连音后,迅速离键。通过音色编辑功能DELAY(延迟)发声后的第二层音色、在演奏者手指离键后发出。此处演奏者需精确控制七连音演奏时间,做到分秒不差同时在最后一个音符演奏完毕后迅速离手使延迟音色能够完整发出。如若演奏者手指停留超时则会影响延迟音色发出或与延迟音色重叠,影响整体音乐效果。

在乐曲中段,编曲者再次使用了音色编辑DELAY(延迟)发声功能。

谱例6.

谱例6中十六分音符的四连音在演奏上似乎没有特别之处。结合音色来分析我们会发现,编曲者通过改变音色输出时间和反馈输出时间设置了两种速度。经过精密计算演奏时长和乐曲行进速度设定的同一音色延迟发声、在十六分音符第一组演奏结束行进到第二组时,自动反馈出现。前一组音符与后一组音符形成重叠关系,声音听起来如同单手同时演奏出四个音符构成柱式和弦。这一段落对演奏者的技巧是一个严峻考验,滞留键盘时长精确到以微秒计。手指在键盘滞留时间过长,在影响速度的同时,拖长的前一组音符会覆盖掉反馈声音,最终改变十六分音符的节奏和音乐表现形式。滞留时间过短,则音色不能充分发出,反馈音色也会随之不能充分发出,仍然会影响音乐最终的整体效果。因此在演奏这一段落时,演奏者需首先掌握反馈音色设定的时长、速度,做到心中有数。在单手练习该段落时,手下有节奏、心中有拍子。严格按照设定节奏控制落指与离键速度,手指应做到触键快而集中,使音色在第一时间呈现完满之后迅速离手。整个段落做到节奏准确无误,触键力度完全一致,速度整齐统一。通过使用延迟发声功能,使这一段落的单手演奏音符增加了一倍。增强了音乐的张力,为音乐更好地向高潮推进创造了前提。

正是由于编曲者通过创造性的使用电子管风琴的音色编辑(Vioce edit)功能,使《挪威的森林》这首乐曲音乐画面感强、质感逼真,充满遐想空间和乐趣,带给欣赏者前所未有的新奇感官体验。

在电子管风琴的日常学习及教学中,如何巧妙地使“功能”服务于音乐,“技巧”服务于艺术是摆在广大电子管风琴从业者面前的重要课题。在《挪威的森林》中,编曲者通过周密细腻的编曲手法、对技巧极富想象力的使用方式为我们打开了思路。

结 语

《挪威的森林》极富“电子管风琴化”的创编手法,使其甫一问世即大受欢迎。富有画面感染力的音乐效果、以及对电子管风琴使用功能的全新理解、使许多从业者受到启发。在其之后,松本淳一、柏木玲子、岩内佐织等一些日本电子管风琴演奏家相继将这一风格发扬光大,推出了一批深度挖掘电子管风琴独有功能、发挥乐器特长的作品并风靡一时。使电子管风琴作为一种脱胎于古典乐器的新生代电子乐器,正越来越受到更多音乐从业者、爱好者的喜爱。

电子管风琴具有丰富的艺术表现力和多样的演奏技法,本文仅就《挪威的森林》这首电子管风琴独奏曲中所涉及的特殊技法及编辑功能的运用进行了粗略研究与阐述,疏漏之处还望专家学者予以批评指正。

参考文献:

[1]今井、清人:《村上春樹の音楽『世界の終りとハードボイルド.ワンダーランド』と『ノルウェイの森』を中心に》専修総合科学研究 (21),2013年第10期,第170-152页。

[2]平沼由利:《ノルウェイの森》《HELLO-900》作品集,雅马哈音乐振兴会1998年7月。

[3]豊島良行:《双排键演奏法》,YAMAHA音乐振兴会2007年。

[4]桑桐:《和声学专题六讲》,人民音乐出版社1997年。

[5]钟子林:《20世纪西方音乐》,中央民族大学出版社2006年。

[6]于润洋:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2003年。

[7]于润洋:《现代西方音乐哲学导论》,上海辞书出版社2000年。

[8]桑桐:《和声的理论与应用》,上海音乐出版社1988年。

[9]蔡松崎:《流行音乐和声技法》,上海音乐出版社1998年。

[10]《STAGE电子管风琴》使用说明书,雅马哈株式会社2014年7月。