上海“国乐研究会”的历史研究

2018-05-17韩秋香

韩秋香

“江南丝竹”是流行于江南地区的以“丝”类乐器和“竹”类乐器演奏的兼有江南地区风格的乐曲。其以八大曲著称,也吸收民间乐曲、道曲等音乐内容。其乐队编制灵活,常见的多以二胡、琵琶、笛(箫)和扬琴为主奏乐器,其他常见乐器有中阮、中胡、三弦、檀板、碰铃、笙等。其最初被称为“国乐”。杭州沈寄人编著的《中国音乐指南》③上海市文化广播影视管理局:《江南丝竹》,上海文化出版社2010年。写道:“我国之有丝竹,即我国乐”。李民雄在《江南丝竹述略》中也说道:“盛行于上海地区的丝竹音乐开始无定称,人们多称它为‘丝竹’或‘国乐’”。二胡演奏家鲁日融认为“‘国乐’或‘民乐’是海峡两岸各自对中国民族器乐的习惯称谓,是整个中国民族器乐范畴的一个概括性名称,泛指不同民族乐器的独奏、重奏、合奏以及现代民族管弦乐队的演奏”④鲁日融:《现代国乐专业教育及乐队建设的世纪回眸与展望》,《交响》2001年第2期。。“江南丝竹”之称谓始自本世纪50年代初。因此,本文所说的国乐主要指江南丝竹的前称、以及使用于国乐研究会早期的苏滩和部分民间乐曲、古曲等器乐合奏曲。著名社会活动家冯子英说过:“非江南山水,不能产生江南丝竹,非江南丝竹,不能衬托江南山水”。作为上海富有特色的民俗文化,江南丝竹无疑在丰富和充实市民文化生活中起到不可替代的作用。对地方音乐感一点兴趣的人初去上海可能会选择去城隍庙湖心亭茶楼听乐,而但凡是对江南丝竹有所了解和喜好的人,听乐则必到国乐研究会。作为江南丝竹音乐文化的代表团队,国乐研究会近年来也几乎成为了江南丝竹的代名词。笔者通过对其历史与现状的梳理,发现它竟有近百年的历史!

一、历史——友声旅行团国乐组时期(1923-1950)

经笔者查阅相关史料及对艺人的采访可知,国乐研究会的前身是“友声旅行团国乐组”,“国乐组隶属于当时沪上唯一的旅行团体‘友声旅行团’,是其团体内用以娱乐和增加旅行特色的附属组织,其萌芽于1923年,1926年8月经由周俊卿、沈嘉奎、王绍昌等人筹备正式成立,它以演奏江南丝竹为主,间或演奏部分苏滩⑤《友声旅行团将游普陀》,《申报》,1932年6月14日。本段文字由上述资料解读而来。”。据李民雄《江南丝竹述略》⑥《中国民族民间器乐集成·上海卷》(上),中国民族民间乐曲集成上海卷编委会出版1992年,第243页。可知:“友声旅行团国乐组的演出活动持续年限长,活动频繁,是当时较有影响的班社之一”。以下是1929年友声旅行团国乐组全体人员合影,从图片中可知,当时参与演奏者共有18人,人员编制与现在大致相仿⑦现在的丝竹乐团一般有10-15人不等,上海国乐研究会现在有固定成员13人。。乐队编制大致为琵琶、二胡、扬琴、笛、箫、三弦等。

图1 1929年12月《友声旅行团第五届征求新团员大会特刊》

与现今丝竹界通用的简谱不同,当时的国乐组演奏时,使用曲谱为工尺谱。就其出版乐谱及文献资料来看,当时所演奏的曲目为《中花六板》、《欢乐歌》、《霓裳曲》、《云庆》、《行街》、《鹧鸪飞》、《老花六》、《慢花六》、《中花六》、《中三六》、《慢六板》、《六六》、《老欢乐歌》、《快花六板》等。主要是江南丝竹也包括一些由民间乐曲改编而来的合奏曲等。

由于国乐组依附于友声旅行团而存在,故在详细介绍国乐组之前,首先有必要对友声旅行团进行简单的介绍。如前所述,友声旅行团是民国时期上海最大的业余旅行团体。其团员大多系银行政界巨子⑧《申报》,1926年3月2日。,它创立于民国四年(1915),由孙宗源、姚元干等5人为觅正当消遣,利用闲暇之日旅行而发起。然其虽以旅行为榜,却更注重为学。正如其章程中所说:“本团以求友之声做推进之召,养成奋斗精神,拓展少年心智,施实地考察之功,求书籍以外之知为宗旨”⑨《友声旅行团简史》,1947年。。

友声旅行团起初人数并不多⑩1921年仍不过30余人。,1922年春,声气相应,团友大增,并拟定章程打算扩展。国乐组设立于1926年8月,同年友声旅行团还设立了国技、国剧、话剧等组。使各团友于旅行之外,各随所好,更有益于娱乐(出自对《友声旅行团简史》、《友声旅行团第十二届徵求大会揭晓假座西藏中路大上海戏院给奖特刊》的解读)。

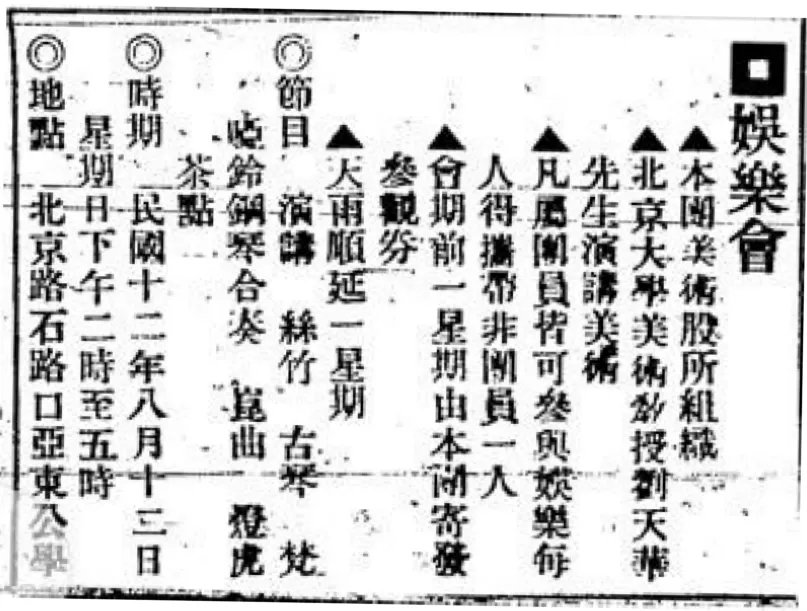

图2 1923年7月《友声旅行团创刊号》胶卷第7页

上文提及,国乐组成立于1926年,但据笔者查阅相关资料⑪《友声旅行团创刊号》,1923年胶卷第10页。,早在1923年8月友声旅行团的演出中就有了相关丝竹的曲目演奏⑫李民雄在其《江南丝竹述略》中说友声旅行团国乐组成立于1920年,负责人为周俊卿。但笔者并未找到相关资料与其对应。因此还是根据现有资料将其定位为萌芽于1923年。。当时的国乐组叫音乐组,将于1923年8月12日在友声旅行团第一次娱乐会上演奏丝竹。1925年12月7日的《申报》也记载称,“友声团假座蜜波旅沪同乡会举行欢迎新团员大会”的游艺节目中有国乐的演出。后笔者查阅1926年8月《团刊》中的《音乐组消息》可知,国乐组正式成立前叫音乐组,其团员对音乐多有研究,但因人员缺乏而迟迟未立,后应团员周俊卿之请而筹备。周对国乐研究有素,故筹组时授其以音乐组临时筹备主任之职⑬《音乐组消息》,《友声旅行团创刊号》,1926年胶卷第56页。。关于其建立初衷,1927年3月13日的《申报》中说道:“鉴于一部份团员因时间关系旅行有时不能加入,遂于今春起、扩充团所、增加设备、力谋户内活动、以便团员公余消遣、如戏剧组、音乐组、国技组……均已成立”。以上可知国乐组的建组初衷与其他团内组织类似,都是用以业余消遣,娱乐身心的。但除此之外,也有增添旅途乐趣,加大旅行团吸引力等方面的考量。如1926年的《国乐组草章》中说道:“音乐之于旅行关系亦至深,吾人游览名山佳水之间。调丝弄竹一曲清奏,足以拓胸襟,陶性情,增愉快也,本团有意于斯爱,发起国乐组,以养研究而切磋之益”⑭《国乐组草章》,《友声旅行团创刊号》,1926年胶卷第56页。。说明其在建立之初,就伴随有一定的商业性质。

“1927年4月,国乐组公举周俊卿为主任,定期教授组员丝竹演奏技巧”⑮《音乐组启事》,《友声旅行团创刊号》,1927年胶卷第104页。。凡组员对国乐有深造诣、擅长乐器、或未谙音律而欲学习者均可参加。期逢进步,在本组为增加兴趣起见,拟于每逢周六天设苏滩⑯苏滩是滩簧的一种,是一种坐唱式的曲艺形式,其按照生、旦、净、末、丑的行当分工,进行一人兼多角的自奏自唱(“苏滩”百科)。一班……由周俊卿等人定期进行指导”⑰《音乐组启事》,《友声旅行团创刊号》,1927年胶卷第110页。。就其和乐次数和时间来看,是远超过现在的每周一次(一般为3—4小时)的和乐练习的。其除了定期集会合乐之外还包括音乐的教习⑱虽则现今在和乐及客串的过程中乐人间也相互切磋学习,但大都是在听乐、和乐的过程中学习演奏本领,并无专门教习一说,据笔者所知,目前也不存在于练习之余设立专门学习小组的江南丝竹乐团。,因此在人员招收方面并无太大限制。这与如今在人员增减方面相当严格的国乐研究会是很不同的。国乐研究会不仅控制人员数量,而且对其成员也有一定的考核(以会长孙文妍的意见为准),以保证排练演出的效果。当时的国乐组除国乐外,还表演苏滩”⑲《音乐组》,《友声旅行团创刊号》,1927年胶卷第128页。,据笔者所知,目前存活于上海的江南丝竹班社中,几乎没有表演苏滩的。

据笔者采访周俊卿之子周皓可知,与现在的大多退休的江南丝竹社团成员不一样,当时参加国乐组的成员多是正在工作的。比如周俊卿和沈家奎均为银行职员。“1931年2月1日,大中华唱片公司为国乐组录制了CD唱片,主要曲目有《慢六板》、《六六》、《中花六板》、《欢乐歌》、《行街》、《云庆》、《快花六板》等,并作为商品出售”⑳《申报》,1931年2月1日。,后来还通过无线电设备进行播放。1931年4月17日《申报》记载称:“友声旅行团国乐组应百灵公司无线电台之要求于十八日在该公司播音该团国乐”。“大中华唱片公司是国之最大之唱片留声机制造厂,惟一国货唱片,在国货运动时,为华侨和梅兰芳专门提倡”㉑王明辉:《十年<申报>音乐资料整理、分类及其作用研究》,上海音乐学院硕士学位论文,2010年。。能得到这样一个高水准的专门唱片公司的录制发行并作为商品获得利润及被专业电台邀请演出播放,可见国乐组的演奏水平之高,在当时的影响力之大。

以上资料可看出国乐组的创立初衷、人员、曲目、乐队编制、和乐形式等方面的大致状况及与当今国乐研究会的异同点。上文说道,其建组初衷是自娱和增加旅行吸引力的。对于一个隶属于旅行组织的业余音乐团体来说,国乐组具备这些功能不足为奇,但据笔者查阅相关资料可知,除了日常排练自娱及旅途助兴外,国乐组还有大量用于社会慈善的演出。如1928年7月20日《申报》记载称:“法租界中华义勇军游艺大会节目将于7月21日晚在法租界顾家花园举行,友声旅行团国乐组参与了其丝竹组的演出”。再如1931年9月20日的《申报》记载:“为救助水灾而举行的游艺大会节目有大同乐会音乐、友声旅行团国乐……门票仍售一元,场内并不募捐”。1933年1月16日的《申报》也记录称:“晚上七時,救济难民游艺大会在贵州路湖社举行,届时奏演友声旅行团国乐、中华口琴会口琴等曲目,票价有一元、半元二种”……

表1 慈善性质的演出㉒为了记述方便,所录均为《申报》报道时间,而非实际的演奏时间。

从上文列举可以看到,此时友声旅行团国乐组所参与的活动大多是以游艺大会的形式呈现的。“游艺大会是指不同团体及组织者为了娱乐、赈灾、教育等不同目的组织人员举行的一种文娱活动。在清末民初时期,不少游艺会是一种慈善演艺”㉓王燕:《民国时期上海游艺会活动考察》,河南大学硕士学位论文,2015年。。“与传统慈善因伦理而捐助所不同的是,游艺会的形式可以说是一种有偿慈善,丰富的娱乐活动成为吸引民众购票入场的一种回馈,也是游艺大会成功的关键”㉔张斌奇:《近代慈善救济事业中的“娱乐助赈”——以1923年上海“浙灾游艺大会”为例》,《中国社会组织》2013年第10期。。此时友声旅行团国乐组所参与的活动大都属于这一性质,从上文及列表中可以看到,国乐研究会无论是基于赈灾还是献金或是援助难民所参与的游艺大会都是具有慈善性质的,他们通过演出售票或是现场募捐的形式累积资金用以前方战役或援助难民。在当时国家危难、民族危亡的社会现状中,国乐组作为民国时期娱乐组织的重要一员,投身此类游艺活动可谓义不容辞,这是当时社会现状对它的影响,也是当时特殊的时代背景赋予它的功能。“1937年抗战爆发,友声旅行团停止旅行事宜”㉕《申报》,1937年8月2日。。“1938年,在其他户外活动都禁止的情况下,唯国乐和国语的活动还继续保持下来”㉖《申报》,1938年11月23日。,直至1946年8月《申报》中还有相关国乐组的报道。据其成员周皓说,国乐组的活动一直持续到1950年左右。

二、现状——上海“国乐研究会”时期(1941至今)

如李民雄先生在《江南丝竹述略》中所述:

上海国乐研究会成立于1941年,它的前身是友声旅行团国乐组,1941年因友声旅行团国乐组要举行一次音乐会,嫌国乐组名称缺乏号召力,于是更名为“国乐研究会”,后来又冠以“上海”二字。公推孙裕德为会长……会址设在复兴中路221弄16号三楼孙裕德家。上海国乐研究会自成立之年在兰心大戏院举行公演后,在社会上的影响日增……该会演出的江南丝竹曲目不多……上海国乐研究会在上海的国乐发展史上占有重要的地位(李民雄:“江南丝竹述略”,《中国民族民间器乐集成·上海卷(上)》,第243页)。

但据笔者查阅相关资料可知,直至1946年8月3日的《申报》中还有关于其前身国乐组活动的报导。说明当时的国乐组与国乐研究会是同时存在的。后据周俊卿之子周皓的采访得知,当时的国乐组的确是和国乐研究会一分为二、同时存在的。其人员也基本相同,之前参加国乐组的人员大多数也参加了国乐研究会,直至1950年左右国乐组停止活动。周皓说:“当时(1938年)为了练习的方便才搬至孙裕德家中练习”。

那么孙裕德是何人?他是何时参加国乐组的?为何偏偏是在他家排练而后又被公推为会长呢?

带着以上疑惑,据笔者查阅相关资料㉗主要为“孙裕德政治交代材料”和《孙裕德演奏集》简介。可知:孙裕德,是我国著名的民族乐器演奏家,他自小对江南丝竹及其演奏有着浓厚的独好。1922年通过尚才补习夜校的同学李振家介绍参加业余团体国乐研究社,学习琵琶、洞箫、笙、古琴等民族乐器的演奏技巧。曾受教于著名琵琶演奏家汪昱庭先生,得其真传。到30年代他在上海音乐界已享有盛名。周皓说:“由于孙当时已小有名气,所以当时是请他去国乐组做艺术指导”。孙裕德在其政治交代材料中也说道:“1938年,我在业余时担任友声旅行团国乐组的辅导,以后经总干事韩振汉等同意把国乐组改名为国乐研究会”。至此,孙裕德在国乐组及国乐研究会的身份演变便显得顺理成章了。

国乐研究会自1941年成立后,坚持普及与提高民族艺术,以自娱和发扬国乐为己任。曾多次在上海兰心大戏院举行了以“国乐演奏会”为代表的演奏会及其他性质的演出。

首先是1941年4月8日在兰心大戏院举行的“国乐演奏会”,国乐研究会还专门为这次演奏会出版了《国乐演奏会特刊》。从特刊中可以知道,本次演奏会由著名琵琶大师汪昱庭担任顾问,近现代著名古琴演奏家张子谦、吴景略等作为其会员也参与了演奏,大量的在当时颇有名望的音乐人物的参与使得国乐演奏会及此后的公开演奏会获得了良好的演出效果。

图3 1941年演奏图片 (出自《国乐演奏会特刊》)

图4 1941年演出所用乐器 (出自《国乐演奏会特刊》)

从图4及《国乐演奏会特刊》可知,当时的乐队编制是极其丰富的。后来据对周皓的采访得知,锣鼓这样的乐器在当时是不常用的。只有演奏乐队形式的《月儿高》的时候才用。由于有古琴演奏家的参与,所以当时的琴瑟和鸣及琴箫合奏的形式也是有的。彼时演奏的曲目为:《怀古》《佛上殿》《汉宫秋月》《嫦娥奔月》《淮阴平楚》《月儿高》《闺怨曲》《浔阳夜月》《舞剑》《普庵咒》《郁轮袍》等,就器乐类曲目来看,江南丝竹在其中所占的比重并不大。

前文提及1941年国乐研究会成立后,举行过一系列的音乐会。包括国乐研究会的成立大会、公开演奏会、国乐慈善演奏大会及其他带有公益性质的演出等。这类性质的演出在国人崇尚西乐、忽略国乐的情境下为国人重新认识国乐做出过重大贡献,也曾在国家危难之际赈贫济乏为我国的公共事业添砖加瓦。据笔者现有资料统计,1941至1959年,国乐研究会这一时期有记载的演出为17场,其中10场都是有偿的。有在专业音乐厅的演出,也有在其他地方参加的汇演。1944年6月28日的《申报》记载,国乐研究会举办第五次国乐演奏大会,当时的票价分别为50元、100元、200元、500元不等。尤其1950年后上海国乐研究会加入上海国乐联谊会,孙裕德先生时任联谊会副主任,在他的带领下,该会更加积极地参与社会上的公益演出。国乐研究会这一时期的演出也大多为宣扬国乐和救助社会的。

“20世纪初,西乐东渐与一部分新式知识分子对西方音乐的学习与接受,使得‘学习西乐思潮’迅速崛起……”㉘冯长春:《20世纪上半叶中国音乐思潮研究》,中国艺术研究院博士学位论文,2005年。。自此,国人对西乐的推崇和喜爱日益增加,相应对本国音乐的关注却相对较少。1944年一篇名为《国乐研究会公开表演前奏》的文章记载称:“……上海市民,对音乐欣赏的兴趣及程度,与全国其他各地比起来,也可说是水准最高了,但是,我们看自欧风东渐以来,风气之先的上海,国人皆浸淫于西洋音乐的研习,对我国固有音乐的精益,反多湮没生疏……”㉙《国乐研究会公开表演前奏》,《申报》,1944年6月23日。。1944年俄文《时代》总编辑H·斯维达洛夫在其题为《外国人眼中的中国音乐中国音乐的灵魂》一文中也说道:“……可是,我们无需纳罕于现代的中国人,也不大懂得欣赏自己的国乐。在中国知识分子中间可以遇到要多少有多少知道和懂得柴可夫斯基、肖邦,甚至巴哈(编按:巴赫)的人,可是关于中国固有音乐的遗产,却未有一丝了解……”㉚《外国人眼中的中国音乐中国音乐的灵魂》,《申报》,1944年7月14日。。针对此现状,国乐研究会从1941年开始展开了一系列公开演奏会并定期奏演。其在1941年《国乐研究会定期公开演奏》的缘由上就称:“音乐足以陶冶性情、为正当娱乐中之无上上品、顾今之音乐家多摹仿西土、而我国固有之弦管、已敞屣视之矣、国乐研究会有鉴于此,爰集同志若干人,由孙裕德君领导从事于国乐之研究,辛勤练习、历有年所,近闻该会定四月八日假座兰心大戏院作公开表演……”㉛《国乐研究会定期公开演奏》,《申报》,1941年4月7日。。当时公开演奏的曲目主要为古曲、江南丝竹、器乐合奏、独奏等传统器乐曲。

经过国乐研究会此番努力,一定程度上引起了人们对国乐的改观。1944年俄文《柴拉报》主笔L·阿尔诺特夫对其评价道:“国乐研究会的此次演奏,已引动了中国的音乐听众以深切趣味,注视了在他们面前所显示的,并发现了这在旧乐器上的古代旋律的无价之瑰宝……㉜《记中国古典音乐演奏会》,《申报》,1944年7月14日。。俄文《时代》总编辑H·斯维达洛夫也评论称:“数日前,在本埠兰心戏院中国国乐研究会举行第五次公开的中国古典音乐的演奏。演奏节目排列得非常成功……这使得欧洲人反对中国音乐的偏见竟消失得非常快速”㉝《外国人眼中的中国音乐中国音乐的灵魂》,《申报》,1944年7月14日。。国乐研究会这个时期除自娱以外的主要社会活动几乎都是以宣扬国乐为主题的。

“1951年8月26日,国乐研究会响应‘八一’号召,在上海市敬业中学教工会举办为捐献‘教工号’飞机的国乐演奏大会”㉞孙裕德手稿。。“1951年9月15、16日,由上海市国乐界主办的‘国乐捐献演奏大会’在陕西南路逸园举行。上海国乐研究会作为当时国乐团体的中坚力量与中国国乐团等国乐团体参与其中。这次演出规模庞大,取得了很好的演出效益,实捐献一千九百零四万零七百元整(旧币)”㉟李民雄:《江南丝竹述略》,《中国民族民间器乐集成·上海卷》(上),中国民族民间乐曲集成上海卷编委会出版1992年,第253页。。为我国的公共事业做出了积极贡献。据记载,单1950至1956年间,上海国乐研究会参加的各种庆祝的演出及义演就近百场㊱《中国民族民间器乐集成·上海卷》(下),第1623页。。可见由于当时社会现状的变化,宣扬国乐和公益性成了国乐研究会这一时期的主要社会活动倾向。值得一提的是孙裕德于1947年带领国乐研究会成员参加的中国文化剧团赴美演出。这是孙裕德第二次参加此类性质的演出,也是其宣扬国乐的又一重大实施。但对于国乐及国乐团体来说,这次却是较早真正意义上的跨出国门。虽则1938年也有一次同名为“中国文化剧团”赴美的演出,但是对于国乐来说,这次与上次却大有不同,1938年的演出共有11人,其中民乐演奏者只有3人(孙裕德、卫仲乐、王文彪),且不以团队形式呈现。演奏的民乐节目为器乐合奏与独奏,而无国乐(江南丝竹部分)的演出㊲当时民乐演奏曲目为《春江花月夜》(合奏),《佛上殿》、《柳摇金》(箫独奏)、《十面埋伏》、《阳春》(琵琶独奏)、《病中吟》、《空山鸟语》(二胡独奏)等。。而1947年参与演出的人员共12人,其中有8人都是国乐研究会成员。演出内容为京剧、国乐、民歌、舞蹈四项。国乐组由孙裕德任组长,国乐研究会的成员承担奏演。著名学者韩国鐄在其一篇名为《丝竹满影城》的文章中也评论道:“这是一九四七年中国文化艺术团访美时在洛杉矶影城好莱坞做秀的历史镜头。该团虽然还有京剧节目,但挑大梁的则是由上海国乐研究会的成员所组成的国乐团”。并说道“从这些乐器的种类(琴、瑟除外)及排列法以及这个乐团的根据地,可以推测出这是当时典型的江南丝竹乐团。”以孙裕德的国乐研究会为主题的中国文化剧团于1947年1至9月期间前往旧金山、芝加哥、纽约、洛杉矶等多地进行了多达60余场的巡回演出。其间虽因经济运作不当团员为维持生计在电影制片厂做临时配乐的工作㊳孙裕德政治交代材料,1966年9月12日。。但却丝毫没能影响演出的效果。当时的《时代周刊》报道和评价认为,音乐的演出是“全场之高潮”㊴韩国鐄:《宵雿传乐韵·丝竹渡重洋——国乐家孙裕德的生平和贡献》,刊名不详,1985年8月6日。。旧金山报道评语也是对孙裕德褒奖有加……并且以鼓励的口吻来做结语。“所以下一次你再听到中国音乐从唐人街的店铺里飘出或在广播电台播放时,不要关闭你的双耳及心扉。……一种优越而文明的人民的艺术正通过其音韵及节奏向你倾述……㊵同注。。”

“抗战开始后,东北和内地的许多学校,为了避免遭受日本侵略的危害,陆续迁往西南地区继续办学。此时,不少音乐教师与音乐家,也随着迁移大潮从各地流亡到西南重镇……”㊶关心:《民国音乐会与社会生活变迁:1912-1945》,南开大学博士学位论文,2014年。。国乐研究会成员就有陈重、陈永禄等人。“在50年代,中国各省纷纷成立了艺术院校和专业的音乐团体,上海国乐研究会以孙裕德先生为首的一大批会员,很多被聘去担任艺术院校的教师及专业团体的领导及演奏员”㊷《上海国乐研究会欢迎东方音乐学学会演出节目单》,1989年1月6日。,“1956年后,有近20名成员进入专业音乐团体工作,会长孙裕德也于1956年任上海民族乐团副团长。于是上海国乐研究会自然地停止了大型活动”㊸《中国民族民间器乐集成·上海卷》(下),第1623页。。目前所见到的最近的一份节目单资料是国乐研究会在1959年参加的由上海市文化局、中国音乐家协会上海分会主办的“上海市音乐舞蹈汇演”,国乐研究会在其中演奏的曲目是古曲琵琶齐奏:《阳春白雪》。文化大革命前夕,国乐研究会受其影响已基本停止活动,至1966年该会活动则完全终止。直到1981年复会。

图5 国乐研究会成员欢送陈重赴东北音专执教 (孙文妍供图)

70年代末国乐研究会正拟恢复会务,不幸孙裕德于1981年逝世,复兴之举暂停㊹同注。。直至1981年1月,为配合编写《上海地区民间音乐集成》的工作需要,在老会员周惠、周皓等先生的倡议及全体会员的支持和小东门街道办事处文化中心站的具体帮助下,㊺小东门街道办事处文化中心站为其提供场所、乐器、茶水等基本设施。国乐研究会才又恢复了每周一次的集会和乐活动,并公推孙文妍为会长。其演奏曲目以古典文曲和江南丝竹为主,并积极开拓一些新的曲目的排练及演奏,孙文妍女士还把古筝加入到江南丝竹的排练当中。“当时经常到会的成员有二十余位,其中有著名丝竹演奏家周惠、周皓、沈日新等先生;有民族器乐演奏家王乙、戴树红;还有热衷于丝竹音乐的顾关通、杜炳荣、阮弘、蒋无间等各位先生、女士。他们出于一种强烈的责任感要把江南地区这朵音乐瑰宝——江南丝竹乐,通过自身的努力让它代代传下去”㊻《上海国乐研究会欢迎东方音乐学学会演出节目单》,1989年。。

1987年9月24在豫园绮藻堂举行的“南市区首届文化节暨豫园四百周年园庆开幕式”是笔者搜集到的国乐研究会复会后最近的一份节目单,作为参演团队,其演奏了古筝独奏《东海渔歌》,并为男声独唱《绿在莺燕弄春时》伴奏。据笔者查阅相关节目单可知,当时国乐研究会所演奏内容主要有江南丝竹、古曲、道曲、昆曲还包括新创作的器乐曲等。在此期间,国乐研究会一直在小东门街道办事处活动。2009年,经由他人介绍又辗转至上海文学会馆,以“江南丝竹沙龙”的形式于每周六晚19-21点定时演出。2010年经由华乐杂志社帮助又在汾阳路旁边的茶馆进行过为期一年的演出。后因经营者更迭使得经营模式不再适宜江南丝竹的演出而终止。以上两种演出场合相较于如今大多在社区或街道的演出是具有一定特殊性的,其性质大致与“湖心亭”的江南丝竹演奏相似。经营方与演奏团体是相互协作的关系,经营者负责提供排练场所、茶水等设备,演奏团体一定程度上也具备了招徕顾客的功能,双方互不给予酬劳。2011年,在孙文妍女士的努力下,“尚音小区”居委会为国乐研究会提供了一个固定的演出场所。至此以后,才正式开始在小区二楼进行每周一次的排练演出活动。2006年5月20日江南丝竹经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录。国乐研究会响应号召,更加积极地投入到江南丝竹的排练、演出中,并拓展江南丝竹的曲目。至今,国乐研究会还在不间断地进行每周一次的集会和乐活动。

结 语

至此,我们便清楚地知道,国乐研究会的前身是萌芽于1923年正式成立于1926年的上海友声旅行团国乐组,彼时的国乐组是以自娱和增加旅行吸引力为目的的,19世纪20-40年代,还曾多次以“游艺大会”的形式参与到援战、救灾等慈善活动中。1941年,国乐组指导孙裕德将其分离出来,改名为“国乐研究会”,后来又冠以“上海”两字,成为与“国乐组”并行的组织。改组后的国乐研究会从国人“崇尚西乐,忽视国乐”的现状出发,以发扬国乐为己任。1941年后举行了多场以宣扬国乐为目的的演出,并于1947年参加“中国文化剧团”的演出,成为当时较早走出国门的丝竹乐团。在此期间,国乐研究会还利用其声名与影响力积极参与到一些公众性质的演出中。通过国乐研究会以上的努力,在国人崇尚西乐、忽略国乐的情境下为国人重新认识国乐做出过重大贡献,也曾在国家危难之际赈贫济乏为我国的公共事业添砖加瓦。50年代,中国各省纷纷成立了艺术院校和专业的音乐团体,国乐研究会以孙裕德为首的一大批会员,很多都被聘去担任艺术院校的教师及专业团体的领导、演奏员。它不仅对我国丝竹事业的保存与发扬功不可没,还在建国初期为我国培养了一批优秀的丝竹名家。文化大革命期间,国乐研究会停止活动,直至1981年在政府的鼓励和会员的要求下藉由编写《上海地区民间音乐集成》的契机,该会才又在孙裕德之女孙文妍的带领下恢复了每周一次的集会和乐活动。2006年江南丝竹被列入非遗,国乐研究会则更加注重江南丝竹的保护与传承,并通过挖掘古谱、排练、演出、录制CD、开展讲座、发表乐评等方式保护江南丝竹的发展。从此,数十年如一日,以致如今国乐研究会几乎成了江南丝竹的代名词。

参考文献:

[1]《友声旅行团将游普陀》,《申报》1932年6月14日。

[2]《中国民族民间器乐集成·上海卷》(上)(下),中国民族民间器乐曲集成上海卷编委会出版1992年。

[3]《友声旅行团创刊号》,1923年、1926年、1927年。

[4]《申报》,1931年2月 1日。

[5]《国乐研究会公开表演前奏》,《申报》1944年6月23日。

[6]《外国人眼中的中国音乐 中国音乐的灵魂》,《申报》1944年7月14日。

[7]《国乐研究会定期公开演奏》,《申报》1941年4月7日。

[8]《记中国古典音乐演奏会》,《申报》1944年7月14日。

[9]韩国鐄:《宵雿传乐韵·丝竹渡重洋——国乐家孙裕德的生平和贡献》,刊名不详,1985年8月6日。

[10]孙裕德手稿。