袁枚的心机:17世纪女性诗会雅集图—《十三女弟子湖楼请业图》研究

2018-05-15林子雁

◇ 林子雁

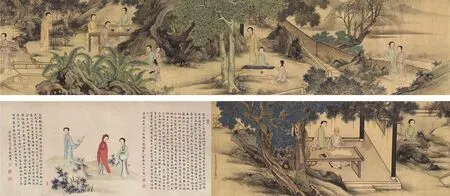

《十三女弟子楼湖请业图》又称《随园十三女弟子图》,是绘制于乾隆末年的一幅具有肖像性质的女子诗会雅集图。根据画卷尾跋所题,此画是袁枚(1716—1797)为记录西湖宝石山庄授业诗文之盛会,而嘱当时名家尤诏与汪恭合作完成,画中人物均有对照。画卷末端另裱有一幅由袁枚好友崔君所画的三人小像,并有袁枚老人补题,言再修诗会,补画三人(图1)。

目前学界关于此画的研究与讨论仍十分单薄,少数研究者留意到此画,并对其做简要介绍,如皮力《随园女弟子图卷简析》、王怡《〈湖楼请业图〉研究》〔1〕。另外,有几位研究袁枚女弟子群体文学成就的学者如王英志、刘源等,于研究中引入此图以作佐证〔2〕。本文即在此基础上,侧重于图像本身,试图揭开有关该画的数个谜点,并探究袁枚的作画意图。

一、请业事件始末

据袁枚的《随园诗话补遗》的记载:

闺秀吴浙为盛,庚戌春,扫墓杭州,女弟子孙碧梧邀女士十三人,大会于湖楼,各以诗画为贽,余设二席以待之。〔3〕

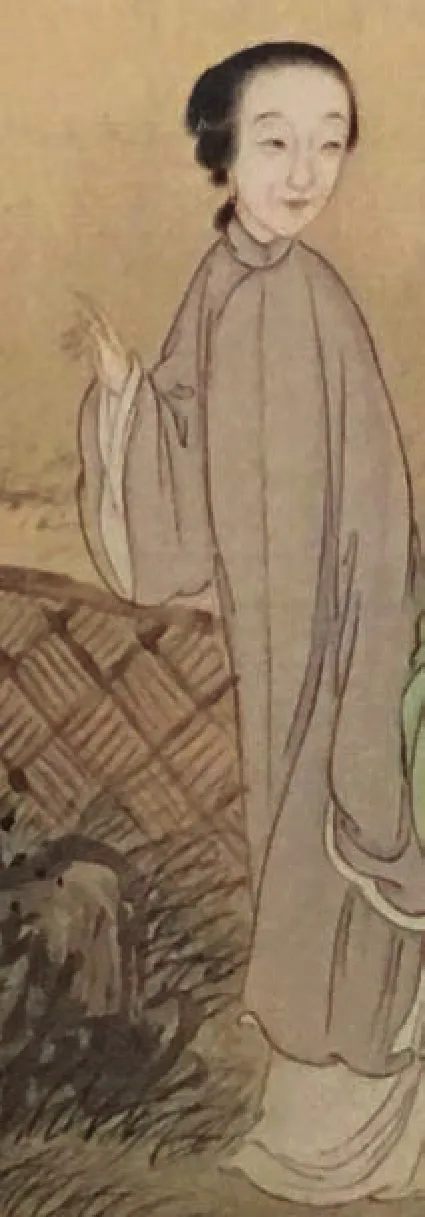

由此可得知,《湖楼请业图》绘画的便是吴浙女诗人携诗画赴会,在宝石山庄之湖楼拜谒袁枚为师,并请其授业诗文的场景。当时正值仲春,袁枚于杭州扫墓,受世交友人湖楼主人孙仰曾(1751—?)的邀请,寓居于西湖宝石山庄〔4〕。在此前一年,携家眷归居杭州的孙嘉乐(字令宜)之女云凤(字碧梧)经其夫转寄《和〈留别杭州诗〉》予袁枚,并在信中道“云凤得蒙请训,已列门墙,添在弟子之班,妄诗人之号”〔5〕,尊称袁枚为师。袁枚在复信手札中,谦称自己蒙受景仰,不敢妄为才女之师,然出于“伏生老去,正想传经;刘尹衰颜,与谁共话”的心愿斗胆而为之。可见在乾隆五十四年(1789),袁枚与孙氏已有师徒之名。但此次袁氏留居杭州,其实是为“白发还乡因扫墓”〔6〕,正如孙云凤所言,袁枚是“因停扫墓之车,遂启传经之帐”〔7〕。此次雅集得以举办,如前文所引,应当首推孙云凤筹划邀约之功,即所谓“持符召客,女弟子代使者之劳”〔8〕。孙云凤及其妹在袁氏下榻杭州之后,“得信呼车拜榻前”〔9〕,而兴办闺秀诗会的想法,想必也是在两闺秀前来拜见之后的兴起之意(图2、图3)。

诗会安排在宝石山庄之湖楼,时间上据袁枚归期已不远,是以诗会之主旨定为“送袁简斋夫子还山”〔10〕。诗会当日之情形据孙云凤在《湖楼送别序》中的描述,女弟子们“抠衣负笈,问字登堂”〔11〕,又有“不栉进士,竞传击钵之诗,扫眉才人,独逞解围之辩。或真珠密字,写王母之灵飞,或吐绿攒红,画仲姬之花竹”之句,另徐裕馨《前题》中有“吐词争献巧,作画不辞频”等句,可遥想诗会上众女弟子诗画并举,宾主尽欢之场景。与会的闺媛并于会上写作送行诗,共得十三部,后由袁枚集成《湖楼闺秀十三人送行诗》册〔12〕。诗册辑成之后,袁枚常以携册出示众人并请题诗〔13〕,料应对此盛会极为得意,有“随园传韵事,故里著吟身”〔14〕之念。

图1 [清]汪恭、尤诏 十三女弟子湖楼请业图卷 纸本设色

与会湖楼的闺秀兴极之至,更有“此后湖楼月,何时再问津”〔15〕的期许。我们今已难考袁枚是否承诺来年再举佳会,但孙云凤“待明年千里扬帆,寻江上重来之路”〔16〕之语似乎给予袁枚一定的企盼。是以两年后,袁枚重游天台,归途经杭州之时,重招闺秀作诗会,但此次已不再是临时起意,而是借着首次诗会的东风有备而来的了。其《诗话补遗》中有“今年,余在湖楼,招女弟子七人作诗会”〔17〕。又潘素心《湖楼即是呈随园夫子》言“时会闺秀十五人,来者七人”〔18〕,意指袁枚共邀十五人赴会。此番诗会所来之闺秀虽只七人,但足以慰袁氏之兴。诗会所到之宾除闺媛外,更有太守明保〔19〕及王梦楼(1730—1802),特别是明保的参与,使得此次诗会传为一时佳话。此次诗会同样以送别为名,闺秀们分韵作诗〔20〕,更乘明太守所留画舫泛游西湖,比首次更添风雅赏顽之兴,但问字之意已大有减损。

二、写图记韵事

湖楼佳会之后,袁枚萌生出画作请业图,以传佳话的想法。绘图记事是清代中期颇为流行的雅事,亦是当时文人酬唱交游的一大兴事。袁枚自己就曾于乾隆三十年(1765)仿照《西园雅集图》,请无锡薛寿鱼绘《随园雅集图》〔21〕,图写其与四友在随园吟诗作画之乐事。有此先例,此次袁枚欲写图记盛会也不足为奇。

由请业图卷尾落款可知,《十三女弟子湖楼请业图》为汪恭制图、尤诏写照。此二位画家除请业图外,似乎未留传有其他画作。袁枚之所以请此二位作画,与袁枚晚年赞助人试研斋主人汪谷(字心农,1754—1821)关系匪浅。二位画家中,负责布景的汪恭(字恭寿,号竹坪)乃汪心农本家兼同乡,长期馆饩于试研斋,于书法绘事上师事汪心农。清代著名收藏家、书法家王文治曾题汪恭所绘《卉草册》〔22〕,中有“赋色明艳,巧化天工”等句,后并有汪心农之子所撰小传称赞汪恭族叔“楷书仿山舟、梦楼两家,笔法称酷肖。山水虽泛滥各家,而于文氏一派尤为心契……旁及花卉翎毛无一不精……绝似当年陈老莲”〔23〕,可知汪恭书画并佳。虽此评语有过誉之嫌,但也反映出汪氏书画在当时很受认可,又添汪心农从中联络,其为袁枚作图顺理成章。但尤诏与袁枚的因缘却较难辑考。现存尤诏材料极少,唯冯金伯《墨香居话识》中有“尤诏字伯宣号柏轩,长洲人,写真与金启并为吴中首望”,又王昙《田斋笔记》有“张恒……工人物水墨佛像,深得龙眠笔意,勾折一丝不紊,传神与尤诏并驾齐驱”,说明尤诏的写相才能在吴中地区极受推崇。冯金伯与王昙均为江浙人士,更与尤诏为同时期人,其二者的记述应较为可靠。而袁枚《日记》中有:“(乙卯)五月初八,取闺秀图付心农。”〔24〕可见袁枚应把绘制请业图之事交付汪心农打理,汪本人亦善书画,又与尤诏同居苏州,二人应当有来往,请其为请业图写真也是合乎情理。而此一则日记,亦是袁枚拟作请业图的最早记载,由此我们可知,1795年中旬,袁枚已有作画的想法并已付诸行动。并“(乙卯)五月初十,心农来取闺秀小照去”〔25〕,此时画已开始绘制。但此画直至“嘉庆元年(1796)二月花朝日”前才绘成,期间有过许多安排与更改,其中幽情留予后人许多迷障〔26〕。

1795年十月,袁枚在《与汪心农书》中写道:

前十三女弟子画中,无二珠玉貌,殊为缺兴。倘必欲写其真容,则一时恐难猝办。如何,如何?尤先生写老人小照,家人看尚有微词,嫌其用赭石太重故尔。现托名手加清粉汰之,故尚未提名而索诸公之题跋也。骆佩香亦嫌不像,故云另以小照寄上,求附入第二图中。夫人今年四十,而好美名如此,可告二珠同为一笑。〔27〕

袁枚以笑话的形式,记绘请业图间发生的趣事,但这则短文却不仅仅是趣事那么简单,更透露出几条重要信息:一、对勘定入画之人,袁枚与闺秀的意见似乎比实际参会情况更为重要;二、请业图的绘制并非一举定稿,而是在多方审阅中就意见反复修改;三、因图写“真灵位业”,画必遵各人小照画之,但甲认为“不像”之相,居然又可转嫁与乙(此时画稿已成,应不会再重制一图);四、此时袁枚已有再续第二图的打算。

1.图写真灵位业

“写作真灵位业图,图成韵事千秋业”〔28〕似乎经明代《杏园雅集图》到《竹园寿集图》等,至清时已成为传统。

具有肖像性质的雅集图更利于后人追摹传颂。出于此念,虽肖像图工程极为繁琐,袁枚竟也不辞辛劳。第一幅请业图刚将绘成,便已经拟再作第二图。而绘制第二幅之缘由,应就如同戴兰英《题湖楼请业图》中所讲“十三行已早驰誉,后进追攀辄弃去”〔29〕。湖楼参与人数为十三,此数早定,无法于已成画稿中增添更多闺媛,而袁枚碍于情面,也乐于促成将湖楼十三闺秀志为经典的韵事,于是便有作第二图之打算。卢元素之诗《丙辰(1796)三月十二日,随园夫子过访钱郎,画续湖楼请业图,以元素附焉,竖日夫子又为钱郎说项于宾谷都转〔30〕,既敷桃李之容,更荷栽培之德,用呈韵语以纪慈恩》〔31〕,说明袁枚早于已开始征闺秀小照,欲作第二图了。又袁淑芳题于请业图后之跋中有“(嘉庆元年十一月公来视)请业重图后十三,侍公容我主其间”,说明在此期间,袁枚都在极力促成第二幅请业图,但由于一年后袁枚的过世,此图并未绘成。

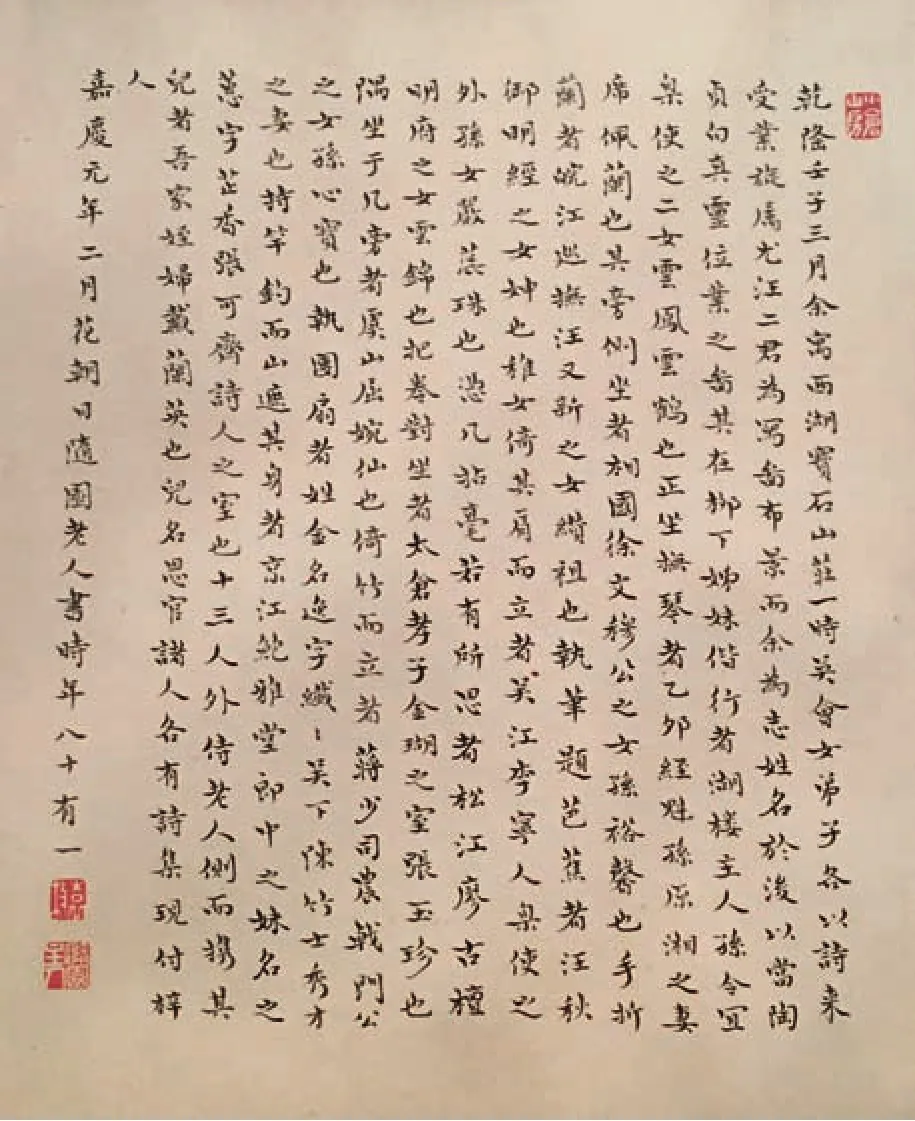

图3 《十三女弟子湖楼请业图》局部:卷尾袁枚跋文

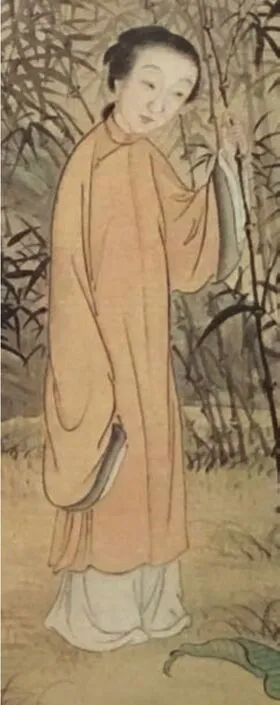

图2 《十三女弟子湖楼请业图》局部:孙云凤、孙云鹤像

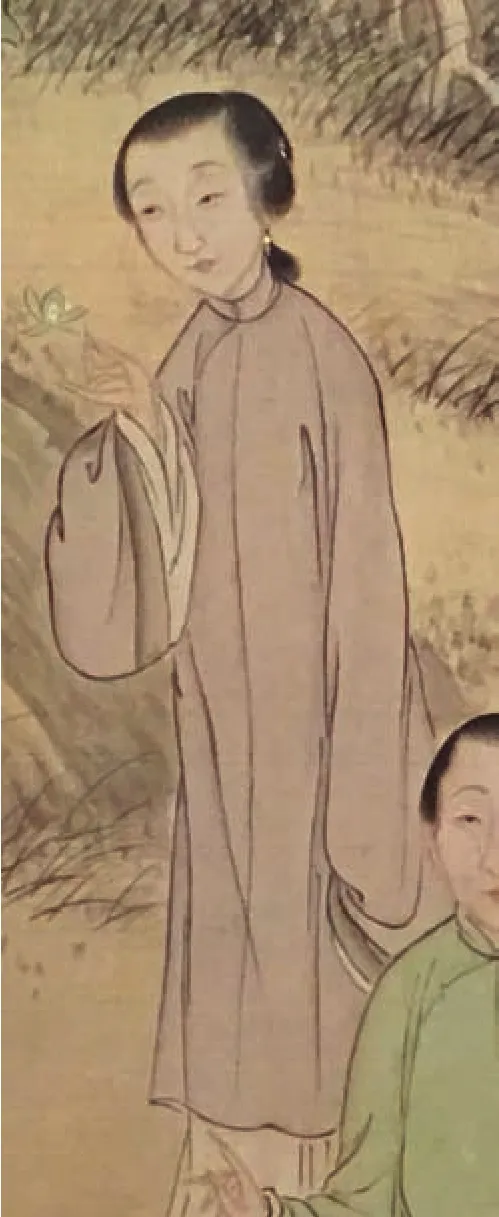

图4 《十三女弟子湖楼请业图》局部:汪妽题蕉

图5 《十三女弟子湖楼请业图》局部:廖云锦作画,旁有女子叠腿而坐

图6 《十三女弟子湖楼请业图》局部:袁枚与侄媳戴兰英、小童

但袁氏既然有画作第二图的打算,请业图后又附一小幅,是否稍显多余?笔者猜测或许仅因第二幅还未完成,为便于第一幅传唱,袁枚另嘱崔姓画家补画得意女弟子三人,裱与卷后。

2.题跋之误的缘由

《十三女弟子湖楼请业图》画中提跋有几处误差,分别为:

(1)前图题跋所记时间为“乾隆壬子(1792)三月,余寓居西湖”,但首次湖楼诗会举办于乾隆庚戌(1790)四月。

(2)补小图题跋所记时间为“乙卯春(1795)”,而第二次湖楼诗会乃是于乾隆壬子四月(1792)举行。

(3)前图题跋言“湖楼主人孙令宜”,前文已证湖楼主人实为孙仰曾。

前两处湖楼诗会时间之误,已经由学者王英志订正。失误之因,王英志归结袁氏记忆出错〔32〕。但学者刘源驳其观点,认为此“失误”乃是袁枚故意为之。因明保太守的身份,其参与第二次诗会所遗之韵事,令壬子诗会更具传播价值。但壬子诗会的闺秀参与规模不及庚戌诗会,所以按照袁枚惯于自我标榜的态度,将规模更大的庚戌诗会归到风韵更盛的壬子诗会名下也显得可以理解了〔33〕。

刘源的观点较为客观。前跋为嘉庆元年(1796)二月所题,后跋为同年清明所题。此时距离乙卯年春才一年,老人记忆若有误,也不至于误差如此之大,并且乙卯年春并无同类诗会,是以袁枚此举绝非单纯的记忆失误。但说其附会壬子诗会亦值得推敲。从孙云凤所作《湖楼送别序》中“庚戌四月十三日,因停扫墓之车,遂启传经之帐”〔34〕及孙云鹤之诗句“斯楼曾宴集,此日复登临(庚戌年先生来杭,亦以是日宴于此楼)”〔35〕,可知两次诗会均于同日举办,即四月十三日。两次诗会于同日举办,可见袁枚有将此日期传为经典之意。但袁枚题跋所记日期却为“壬子三月”,这便不能仅仅解释为附会明保的风流之举了。查袁枚现有诗文材料,壬子年三月也无更重要的、与诗会相关之事。但熟悉雅集图传统之人,应对此月份较为敏感,似乎历史上传颂最多雅集都集中在暮春三月,如兰亭集、杏园雅集等〔36〕。而参考袁枚力图将请业图推为经典的其他举动,袁枚有意篡改湖楼诗会时间,使其融入具有连贯性的雅集传统中,也并非不可能。

再看第三处失误,湖楼为孙仰曾所有,袁枚借居此地举办佳会,却将其私邸记在孙令宜名下,于情于理均不应该。如若以志误来解释,后文所记各人身份也极为详尽,且无错漏,何以在此诗会中担任重要角色的孙碧梧,其身份会有差错?况且袁枚与孙嘉乐乃世交,应当了解其家世。此处袁枚志误之缘由,应当与前两处一样,均是为成佳会美名,更留予后人更多风韵。此会名义上由孙碧梧广召女弟子,邀来湖楼。如若记真实情况,袁枚借居湖楼,孙碧梧此举,未免会留予后人袁枚或有背后授意的揣测。而将湖楼记于孙氏之父名下,则完全无此顾虑,一切便显得名正言顺起来。

3.画中人的变动

请业图中最使人困惑之处,是入画之女弟子与实际与会之人相差极大。女弟子中或有参与诗会却不入画的,或有未曾参与但却出现在画中,情况不一,而现存资料不全,笔者将现有可靠材料著录于下,以便于统计:

孙云凤在庚戌年《湖楼送别序》中有小注,言“女公子张秉彝、徐裕馨、汪妽等十三人以诗受业,大会于湖楼”〔37〕。吴淑慎《前题》有“宝石山庄绮席开……同人竞写簪花句,系我惭非咏絮才”〔38〕。孙廷桢《前题》有“才得谒高贤,愁逢饯别筵。山光环几翠,花影拂钗妍”〔39〕。孙云鹤“才向西湖来,又别西湖去。置酒湖楼上,搜索闺中句”〔40〕。材料作证,基本确定参与首次湖楼诗会之闺秀有:孙云凤、孙云鹤、张秉彝、徐裕馨、汪妽、吴淑慎、孙廷桢。余者还有六人尚未确定。

第二次湖楼诗会有潘、钱两女新受业〔41〕。又吴柔之有《前题》诗言“重观先生冰雪颜,澄湖花月喜追攀。百年老健真无匹,又向天台绝顶还”〔42〕。吴柔之曾于庚戌年赋《湖楼送别简斋先生》,中有小注言“先生于家君至好,(缺:余)直至前年于曼亭老伯署中识面……杭州能诗闺秀悉至湖楼赋赠别诗,侄女以抱恙未果往”〔43〕。可见吴氏因病错过庚戌诗会,而后又参加了壬子诗会。另有张玉珍于壬子诗会两年后作《祝随缘先生八十寿》,诗云“曾记春风侍绛纱,别来两度庆瑶华”。是以确定参与之闺秀有:孙云风、孙云鹤、潘素心、钱林、吴柔之、张玉珍,另有一女为已受业的女弟子,但究竟是谁已难考证。

而确实未曾参与两次诗会,却入请业图者有五人:席佩兰〔44〕、金逸〔45〕、鲍之惠〔46〕、戴兰英〔47〕、骆绮兰〔48〕。考袁枚1795年所编《随园女弟子诗选》,此五人之诗均入选其中,可见袁枚属意诸人之诗才。而与会却不入图者共五人,其中庚戌诗会有张秉彝、吴淑慎、孙廷桢,而壬子诗会有吴柔之、潘素心。有趣的是此五人均未有诗入《随园女弟子诗选》中。另有曹次卿、严蕊珠、廖云锦、屈琬仙、蒋心宝、汪缵祖等六位入图者不知是否参与过诗会,其中严、廖二人入《随园女弟子诗选》。据此可基本断定,袁枚在其众多女弟子中,择才高者邀小像绘入画中。

但请业图中仍有六人未有诗入选《随园女弟子诗选》。其中,徐裕馨为大学士徐本孙女,汪缵祖为湖北巡抚汪又新之女,蒋心宝为户部侍郎蒋戟门之女。此三家与袁枚均有世交之谊,而另一信息是,此三家在请业图中门庭最高。但袁枚似乎并未单以门庭择取入画者,因为另外三位闺秀均非出生官宦之家,其中汪妽、屈婉仙与袁枚为世交,袁枚曾过门访之〔49〕。屈婉仙有画才,曾画《消寒图》,由席佩兰作画序〔50〕。最后一位曹次卿,未有文集诗作传世,才学并未出众。但因其丈夫刘棠霞乃袁枚晚年最倚重的弟子,与袁枚十分亲密,以此作为曹氏得以入画的重要原因。

综上可知,《十三女弟子湖楼请业图》并非完全纪实性作品,而是在真实与会人数的基础上,由袁枚精心筛选入画者而成。袁氏在挑选入画的女弟子时,一从其才,二从亲疏关系,又加之人情往来,才有今天所见《十三女弟子湖楼请业图》之面貌。

三、图中巧构

孙云凤在《题湖楼请业图为孙俌之作》中有言“春风会披吹荣之化,宜其徘徊旧地绘图”,似乎暗示请业图应当描绘的是宝石山庄的风光。细致观察请业图,会发现汪恭如果不曾亲临山庄,也应该听闻过他人的描述,毕竟图中所写之湖光山色、山墙垂柳,与诗中“平挹孤山之翠,斜当夕照之峰。暁雾如烟,月湖似境。花光乍满,红侵远寺之墙;草色初齐,青接长堤之柳”的景貌甚为相近〔51〕。

画面起首便是远山湖面,汀渚坡石。小篱笆外垂柳刚抽新芽,篱笆之内两位女子相携走来,当中一位抬着纤纤素手,正遥遥指着园内诸人。园内有小石阶,上有亭台被山石树木遮蔽,只隐隐露出一角飞檐。而山石前方有三位女子:居中者端坐于琴前,手指灵动挥拨琴弦;身旁侧坐一位女子,双眼前视,似乎沉浸与琴声中;又有一位女子立于弹琴者身后,手拈兰花,眼神缥缈。再往园内望,园子中央绘有硕大的湖石,湖石后栽树株芭蕉,正有女子举笔往芭蕉上题字,女子身旁有小童举端砚以侍,身后又有一位少女探头伸脖,似乎对所题内容十分好奇(图4)。题蕉者侧后方有三位女子围长案而坐,居前的女子目光亦追随者题蕉者,甚至连正翻阅的书都顾不上了,只随意将其搭于膝上。而长案旁正面而坐的女子则执笔凝神,欲画梅花,坐于其侧的女子则姿态闲适地端赏其所绘之画(图5)。靠近书房一侧,有三位女子散于各处,其中,倚竹者手扶竹枝,低头凝思,行于石桥上者手持团扇,闲庭信步,而持杆垂钓者身傍于石上,自得其乐。画卷末端屋内,袁枚老人端坐于几案前,手捻胡须,案上笔墨纸砚具全,似乎正要落笔赋诗。其身旁有小儿正把玩着一把玉如意,一位女子扶椅立于身后。画卷末端为庭院一角,可知老人之书屋正是隔离庭院与园林之所(图6)。

图7-1 《十三女弟子湖楼请业图》中,三位姿态、容貌相似的紫色衣裙女子之一(孙云凤)

图7-2 《十三女弟子湖楼请业图》中,三位姿态、容貌相似的紫色衣裙女子之二(金逸)

图7-3 《十三女弟子湖楼请业图》中,三位姿态、容貌相似的紫色衣裙女子之三(汪缵祖)

图8-1 《十三女弟子湖楼请业图》中,两位容貌相近的女子之一(孙心宝)

图8-2 《十三女弟子湖楼请业图》中,两位容貌相近的女子之二(鲍之蕙)

画中诸女弟子之举止皆常见于男性雅集图中,如执笔作画、持卷幽思、倚竹等,但画中众人的动作相较同时代的许多男性雅集图及女性肖像画,似乎更显活泼随意,如弹琴的女子直接坐于地上、画几旁观画的女子双腿交叉相叠,这或许与性灵派之“独抒性灵,不拘格套”〔52〕的诗学主张有关。画卷人物布置也相较之前的著名的几幅雅集图更闲散:有弹琴组、题芭蕉组、坐于石台组,强调雅集的交游;也有单人的,又兼各组中神思向外的人物,突出其独处独思的悠然自在。

画中人物有两处巧思值得注意,一为案前作画之女子,乃随园女弟子中画名最盛的廖云锦,此处老人想是特意突出其画才,更凸显湖楼诗会诗画并举的之乐。第二处便是立于袁枚身后的戴兰英。戴氏为袁枚侄媳,早寡,是以“公因小阮怜鄙人”〔53〕,在已有十三女弟子的画卷上将之添入。袁枚将自己隔于书房中,其初衷并不难理解。虽然当时湖楼闺秀诗会声名正盛,但若欲传此画于后世,为避免留人褒贬,顾及男女之大防,将画中唯一男性与众闺秀隔开,也在情理之中。而袁枚将侄媳与自己同置于房中,除了戴兰英并未参加诗会,在十三数之外将其补入已是出于私心之外,或许也有处理成侄妇侍奉于老人身侧的意味。侄妇作为袁氏后辈,侍奉老人也是理所应当,而小童入画,更营造出上慈下孝、共享天伦之感,三人组合或许比仅仅只有戴氏与袁枚更易受认可。

1.探眉目穿戴之机妙

尤诏所画十三女弟子及袁枚侄媳共十四名女诗人,均眉目温婉,姿态娴雅。较有特色的是出生官宦之家的女诗人们身形清瘦,皆着素色长衫,头上无金钗银饰,身上饰物仅限于耳环,十分朴素。画家好似刻意减少女性特征,强调女性的才气足以彰显自身,而非必须以貌娱人,从而更凸显女诗人不同凡俗之清气。而汪恭所绘之景亦与景中人物相得益彰。山石多以披麻皴、乱麻皴法画,可能为刻意营造园林自然、山石奇崛之风,与雅集的闲雅形成对比,更衬出女弟子悠然于山林间的洒脱性情。

但尤诏对于女子的描绘并非未受批评,骆佩香便曾嫌尤诏写相“不像”,今日观之也可知端倪。尤诏画中众女子之像有程式化较浓的嫌疑。女子身姿动作重复性较高,脸部描画虽有细微的圆瘦、老幼之别,但依旧十分相似,彼此之间难以区分。若说尤诏不善写相,图中袁枚的面貌却刻画得极为逼真,有叶衍兰及罗聘所画袁枚像可相映证。三幅图中,袁枚面部虽设色深浅及染法不一,但五官轮廓却十分相近,可见尤诏在绘制袁氏之像时,应对着照袁枚本人或其小像下了一番功夫。但具一定写像才能的尤诏,其笔下所绘闺秀,却似乎并未按真人写容。

首先参与诗会的十三位女子年龄参差,身高形貌也定难达到如此统一,而画中众女弟子相似程度之高,令人不禁猜测,尤诏是否有意弱化画中女子的实际特征,而以固定的审美图示来描绘。其次,据学者黄小峰考证,眉头高而眉梢斜斜向下扫去的“八字眉”为明清仕女画所特有,并非当时的真实眉妆,亦不见于祖容像及其他肖像画作中〔54〕。而请业图中女弟子之眉却皆呈“八”字形,可见画家在绘女弟子时,绝非按图索骥般遵照真容写像,而极有可能参照当时仕女画样式来描绘。再者,乾嘉时仕女画以“病态”为尚,人物仪容多柔弱纤瘦〔55〕,而请业图中女弟子体态清瘦、垂肩含颔之仪容,恰与当时流行的仕女画风相贴合。据此可基本断定,尤诏在绘画闺秀之像时,有意将闺秀真容与仕女画图示相融,借固定的审美标准加以塑造,其结果虽赋予了画中女性娴雅幽静之美,但亦抹去其个人特质,令闺秀形象流于概念化、模式化(图7、图8)。

2.解主次之密码

图9 [清]禹之鼎 少壮三好图卷 绢本设色 南京博物院藏

请业图中,十三位闺秀的基本动势是朝园林内部延伸的。画卷起首处,孙氏姐妹一人举手遥遥指向园内,一人笑眼盈盈望向园内;立于弹琴者身后手拈兰花之女子,亦眼神缥缈向庭内深处望去;案上画梅的女子执笔凝思,目光所落处恰是袁枚所在书屋的方向;而信步于石桥上的女子,似乎正朝书屋走去。画卷之整体走势,正暗示重心落于卷尾的书屋之中。而书屋中三人,除袁枚为正面像外,其余二人皆为侧身像,且身体均侧向袁枚,孰主孰次毋庸多言便可一目了然。而画卷中心落于袁枚身上,恰与画家以写真法绘袁枚像,而以仕女画样式绘制众闺秀像之用意相吻合。

清代人物画中,有不少将仕女绘于肖像画中的作品,如禹之鼎(1647—1716)为乔元之所绘的《少壮三号图》(1676)中,仅踞榻而坐的乔元之像以写真法绘,而女乐及侍女皆以仕女画法描绘(图9)。而由沙馥(1831—1906)补图的《机声夜课图》(1879)中,画家除为蒋士铨(1725—1784)及其妻母图写真容外,将另两位侍女塑造为传统仕女形象(图10)。又有费丹旭(1802—1850)所画《复庄忏绮图像》(1836),图绘姚燮(1805—1864)坐于蒲团上,悔悟早年间于莺燕环绕中虚度时光的场景。画中亦仅有姚燮像写其真容,周边十二位女子皆据仕女图示绘出(图11)。如若总结此类图像中画法差异的原因,不外乎是出于画中人物的主次之别。《少壮三号图》以展示乔元之豪宕放纵、诗乐愉情的生活为旨,侍女入图仅出于角色需要。而另二图虽表达内容不一,但侍女入画也仅为画面增添了些许趣味,其形象并非不可或缺。

那是否可以猜测,袁枚在嘱制此图时,心中亦有借女弟子诗会彰显自身风流才韵的念想。现虽无直接证据可下定论,但这样的图像处理,无疑为画中唯一的男性增添了主角光环。而刻意将女弟子之真容隐于仕女形象之后的处理,亦留给观画者特别是男性观者欣赏想象的空间,使其对画中唯一的男性之际遇心向往之,而非对画中女性肃然起敬。

四、结语

《十三女弟子湖楼请业图》一图,因图绘袁枚与女弟子之诗会而名噪一时。但卷中细处却隐隐暗示袁枚嘱绘此图之用意不仅在于记录盛会、宣扬女弟子之才。袁枚之心机,可由画卷后第三段跋来总结。此跋乃由袁枚嘱张云敖(1747—1829)题写,中有句子如下:

画如真灵图位业,序如西园雅集轴……十三弟子皆名姝,继以琼树还三姝,更有公家女凤雏。不知此外尚有几明珠,何不重写第二图。先生此举从来无,展卷未免倦胡卢。扶风马生何太俗,但有女乐无女徒。〔56〕

正如张云璈所批“(西园雅集图)但有女乐无女徒”,雅集传统从来都是以男性为主角,画中或有女性,一般为姬妾婢女,少有雅集以女性为主角。而袁枚在湖楼诗会的绘画过程中所做的尝试,不论是画中人物的举止安排还是卷末所作如西元雅集序文般的题跋,均有意令此图向雅集传统靠拢。同时袁枚于画中巧设机妙,借此“从来无之举”标榜自身。其标榜是否成功暂不评价,但其广收闺秀弟子、举办女子诗会之举却成为韵事,流传甚广。袁枚在生前享誉江浙,其人生际遇已属少有,不能不使他遐想身后仍有佳话遗响。其著此图之苦心,便跃然纸上了。

图10 [清]沙馥 机声夜课图卷 65.8cm×134.6cm 纸本设色 1879年 南京博物院藏

图11 [清]费丹旭 复庄忏绮图卷 31cm×128.6cm 纸本设色 故宫博物院藏

注释:

〔1〕皮力《随园女弟子图卷简析》,《文物》,1995年4月。

〔2〕王英志《随园女弟子考述》,《江南社会学院学报》,2000年4月;王英志《袁枚集外文〈十三女弟子湖楼请业图〉二跋考—兼订正其两次湖楼诗会时间的误记》,《中国典籍与文化》,2008年1月;刘源《随园女弟子考论》,南京师范大学硕士论文,2013年6月。

〔3〕(清)袁枚《随园诗话补遗(卷一至五)》之卷一,第10页。

〔4〕据刘源《随园女弟子考论》,考西湖宝石山庄实为孙仰曾(字虚白)私邸,有袁树(袁枚堂弟)《庚戌冬旋归古杭,一尘未卜,孙虚白主人(仰曾)假宝石山庄以居,盘旋二旬余。出图索题,为赋四章即以志谢》第三首称“西湖作东道,室迩人不遐……还乡不求舍,假馆以当家”等为证。笔者另考孙云凤作于庚戌诗会后的《宝石山庄送袁简斋夫子还山诗序》中有“翠季乏地主之仪,能无愧也;先生具门人之馔,有是礼乎”(《续同人集闺秀类》)及前文所引袁枚“余置二席以待之”等材料,可知孙碧梧并非宝石山庄主人,在湖楼诗会中亦不担负招待客人的职责,由此可证,请业图题跋所言“湖楼主人孙令宜(孙碧梧之父)”应有误。

〔5〕(清)袁枚《广注语译小仓山房尺度牍》卷五,第277页。

〔6〕见左墉《湖上喜晤随园先生》,袁枚《续同人集》,第51页。

〔7〕〔8〕〔10〕〔16〕(清)孙云凤《宝石山庄送袁简斋夫子还山诗序》,《续同人集》,第51页。

〔9〕见袁枚《庚戌春暮寓西湖孙氏宝石山庄,临行赋诗纪事》,《诗集》卷三十二,第793页。

〔11〕(清)孙云凤《湖楼送别序》。见《随园女弟子诗选》卷一附杂作,《袁枚全集》第七册。

〔12〕《续同人集闺秀类》收录当日部分赠诗。有吴柔之《湖楼送别简斋先生》、孙云凤《宝石山庄送简斋夫子还山序》。

〔13〕《随园女弟子诗选·卷四》有钱林所作《随园先生以〈湖楼闺秀十三人送行诗册〉命题得四绝句》。另《续同人集闺秀类》收录有孙云鹤《前题》、汪缵祖《前题》、汪妽《前题》、张秉彝《前题》、钱孟钿《前题》、吴淑慎《前题》、孙廷桢《前题》、徐裕馨《前题》、冯蕙《前题》等。

〔14〕〔15〕见徐裕馨《前题》,《续同人集闺秀类》,第118页。

〔17〕见《随园诗话补遗》卷五

〔18〕见《续同人集闺秀类》,第120页。

〔19〕明保乃和珅继母之堂弟,满洲正红旗人。此间任杭州太守。

〔20〕《随园女弟子诗选》录有孙云凤《随园先生再游天台归,招集湖楼送别,分得“归”字》、孙云鹤《随园先生再游天台归,招集湖楼送别,分得“临”字》。钱林之诗集亦收录其所作《随园先生再游天台归,招集湖楼送别,分韵得“山”字》。

〔21〕此图有袁枚辑《随园雅集图题咏》传世,原图分治五稿,后皆不存。1936年,蟫隐庐有出版《随园雅集图卷题咏》。绘者仍有争议。学者罗振常据《随园雅集图题咏序》中“沈归愚、袁春圃所题,均言绘图者为薛寿鱼”,认为袁志祖《随园琐记》谓为吴省曾志祖所作,乃是因作琐记时,图卷毁失已久,以致记忆有误。

〔22〕此册尚未得见,或者已不存。

〔23〕见王梦楼《快雨堂题跋》卷八,第148页。

〔24〕〔25〕见《袁枚日记》。

〔26〕见《十三女弟子湖楼请业图》,袁枚跋文之一。

〔27〕见赵厚均《袁枚集外书札十九通考释》,《南京师范大学文学院学报》,2010年。

〔28〕见《十三女弟子湖楼请业图》卷末刘熙题跋。

〔29〕《随园女弟子诗选》,第109页。

〔30〕注:都转盐运使别称。

〔31〕《续同人集闺秀类》,第136页。

〔32〕见《袁枚集外文〈十三女弟子湖楼请业图〉二跋考》,王英志,中国典籍与文化,2008年1月。

〔33〕刘源《随园女弟子考论》,南京师范大学文学院硕士论文,2013年。

〔34〕见《随园女弟子诗选》卷一,《袁枚全集》第七册。

〔35〕〔41〕见孙云鹤《随园先生再游天台归,招集湖楼送别,分韵得“临”字》,见《随园女弟子诗选》卷三,《袁枚全集》第七册。

〔36〕吴诵芬《关于镇江本杏园雅集图的几点疑问》,《故宫学术季刊》,2009年9月。

〔37〕见《随园女弟子诗选》卷一,《袁枚全集》第七册,第26页。

〔38〕〔39〕见《续同人集闺秀类》,第117页。

〔40〕〔43〕见《续同人集闺秀类》,第114页。

〔42〕见《续同人集闺秀类》,第131页。

〔44〕袁枚直至甲寅年(1794)二月二十九日始于席佩兰相见,见《袁枚日记》“饭后至吴竹桥家,拜孙子潇,请其夫人席佩兰出见,风韵楚楚,以小照一幅索题”。

〔45〕金逸《前题》“西湖续会许相从,闺阁咸钦大雅宗”,但“未得追随女都讲,春愁偏欲恼吴侬”。金逸卒于乾隆五十九年(1794),而正式拜师于病故前半个月。见袁枚《后知己诗:纤纤女子金逸》。

〔46〕见鲍之惠《随园先生道出里门,蕙卧病未得晋谒,口占小诗以示私淑之》“学步无缘亲绛帐,问奇有幸读元经”。

〔47〕见《十三女弟子湖楼请业图》卷尾戴兰英之跋:“十三行已早驰誉,后进追摹辄弃去。公因小阮怜鄙人,丹青补在空虚处。”

〔48〕“余今岁(1790)约女弟子骆绮兰同游西湖,余须看过梅花方出行,而绮兰约女伴先往,及余到湖楼,则已先一日归矣。”《随园诗话补遗》卷四,第89页

〔49〕见《袁枚日记》。

〔50〕(清)席佩兰《消寒图序》,《随园女弟子诗选》卷三,《袁枚全集》第七册。

〔51〕《续同人集闺秀类》,129页。

〔52〕见袁宏道《叙小修诗》。

〔53〕(清)戴兰英《题湖楼请业图》,《随园女弟子诗选》,第109页。

〔54〕黄小峰《王熙凤的眉毛—明清仕女画一题》,《书画世界》,2006年1月。

〔55〕何延喆《嘉庆、道光时期的仕女画》,《美术史研究》,1991年3月;单国强《古代仕女画概论》,《故宫博物院院刊》,1995年12月。

〔56〕见《十三女弟子湖楼请业图》卷末题跋。