技术支持环境下基于USP的混合式课例研究

2018-05-14汪晓凤余胜泉等

汪晓凤 余胜泉等

摘要:如何破除活動组织方式的局限、打破学校间的限制,解决课例研究中时间成本高的问题,促进更广泛、更深入地课例交流与研讨,实现深度的知识分享与内化,成为课例研究领域亟待解决的难题。而技术支持下的大学与中小学协作伙伴关系不仅能够促进教师教育者服务社会、改变实践,而且能够帮助一线教师切实解决教育教学中面临的真问题。该文充分利用网络技术优势,将教师教育者与中小学教师结合起来形成面向课例研究的混合式教研活动,即基于大学与中小学协作伙伴关系(University-School Partnership,简称USP)的混合式课例研究。通过三轮设计性实践,修正与完善基于USP的混合式课例研究模型与实施策略,明确不同角色的定位。研究结论为大学与中小学之间开展持续深入的课例研究提供了更多创新实践的途径和方式。

关键词:大学与中小学协作伙伴关系;基于设计的研究;混合式课例研究;技术支持

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、研究问题提出

教师作为成人学习者,学习不仅发生在课堂培训或在线培训中,而且更多地发生在教师的工作场所中。与其将教师的学习进行人为的区隔,不如考察教师在不同的学习情境下会发展出什么不同的能力,以及他们如何理解这些能力的或许更加合适。课例研究是教师工作场所学习的一种重要方式。它将教学视为一门技术,更看作一门艺术,注重对于课堂教学全过程的设计、研究与分析。因此,对于教师个体而言,不仅需要关注实践层面的“学会教学”,而且需要关注对教学实践前的设计与教学实践后的反思。但课例研究在受到大众认可的同时,其自身也暴露出一些问题:由于教师承担的教学任务不同,缺乏集中的课例研讨时间成为制约课例研究持续、稳定开展的重要原因之一。另外,由于教师受到个人教学习惯的限制,与同伴进行协作对于没有足够背景和经验的教师而言是困难的。同时,由于教师问题意识缺乏、问题聚焦程度不够、研究设计能力薄弱等问题,课例研究常常流于形式,教师无法深度地、开诚布公地分享观点、交流想法。教师更加期待课例设计环节能够更多地通过同伴批评来提高他们的教学水平,而不仅仅是积极的反馈,但是目前教师收到的大多是积极的反馈和评价。因此,破除活动组织方式的局限、打破学校间的限制,解决课例研究中时间成本高的问题,促进更广泛、更深入地课例交流与研讨,实现深度的知识分享与内化,成为课例研究领域亟待解决的难题。

随着网络技术的不断发展,网络教研作为面对面教研的一种重要补充,越来越受到研究者的重视和关注。从参与教研的人员组成来看,传统的教师专业学习共同体是由一线教师及校内行政管理人员所构成。虽然共同体成员具有充足的教学经验,能够通过协作的方式解决自身面临的一些教育教学问题及困难,但是由于缺乏理论水平,对于课堂中存在的问题仍无法透彻剖析。而大学教育者的优势在于其丰富的理论水平和问题解决能力,能够从教学实践及反思中发现更深层次的问题并给予理论层面的解释性评价。若能够将大学教育者与一线教师结合起来形成基于大学与中小学协作伙伴关系(University-Sehool Partnership,简称USP)的专业学习共同体,不仅能够促进大学研究服务社会、改变实践,而且能够帮助一线教师切实解决教育教学中面临的真问题,实现优势互补、协作互助。但由于受到时空的限制,USP的协作伙伴关系并不能持续、稳定、长期地作用于教师的专业发展。网络能为专业学习共同体中协作学习和探索实践提供了开放的拓展性学习机会。好的专业学习共同体不仅可以有效提高教师的教学实践和学生的学习活动,而且能够提高教师自身对于专业发展的认同感。因此,借助网络和面对面的专业学习环境,构建包括大学教育者和跨校一线教师组成的专业学习共同体,开展面向真实课堂教学的课例研究活动,相信能够为教师持续性的专业学习提供动力和保障。

二、研究设计

研究采用设计性研究的方法对“基于USP的专业学习共同体”(此共同体由一名教师教育者和15名来自广州市荔湾区10所小学语文教师组成)进行为期三个学期的课例研究活动(每轮持续一个学期)。课例研究活动的主题是:小学语文中高年级单元整体教学。

(一)总体目标

活动总体目标包括两方面:1.在技术支持环境下构建基于USP的混合式课例研究操作模型;2.探讨具体的实施策略及各角色(大学教育者及一线教师)任务。

(二)第一轮设计与实践

1.目标

确定“基于USP的混合式课例研究”中学习活动的要素及内容。

2.研究过程及流程设计

第一轮设计研究的学习活动及内容描述如表1所示。

3.数据分析和反思

研究采用问卷和访谈的方式收集活动反馈数据,包括:教师自我效能感和活动方式满意度。在教学自我效能感方面,借鉴Wang和Hwang设计的个人自我效能量表,其量表采用七点量表,内部一致性系数为0.813。在活动方式的满意度方面,借鉴了朱蕙君等人设计的学习模式满意度量表,其量表采用五点量表,内部一致性系数为0.947。

研究结果显示:教师对现场分享实践性经验的满意度高(平均值为4.8,标准差为0.41),而网络协同备课方式的满意度相对较低(平均值为3.8,标准差为0.68)。从访谈中发现,教师认为协同备课的方式很好,但是需要花费很多的时间进行思考和消化。如果以后能够在网络协同备课方面减少网络协同备课的篇目,增加篇目的研讨性会更好。

4.改进

鉴于问卷及访谈的反馈,研究对课例研究的具体活动内容进行了“一优化三增加”,主要涉及教材研析和协同课例研讨两大活动要素。

(1)优化“教材分析”的活动方式:教材分析阶段,教师独自分析教材,缺乏组内成员之间的沟通,导致协同备课阶段教师参与度低。因此,研究将传统的个人教材分析改为面对面协同教材分析。面对面协同教材分析的方式能够降低个人分析教材的“孤独感”,能够促进教师间情感上的沟通交流,能够有助于教师备课质量的提升。

(2)增加“任务分工”的环节:为了“课例设计”环节能够顺利有序的开展,研究决定在教材分析后进行任务分工,明确备课内容及角色。具体而言,按照年级及个人的兴趣划分小组,每个小组通过协商确定一个教学单元进行教材分析。每位教师承担一课教学任务,作为该教学设计方案的主备教师,其余教师作为该教学设计方案的协备教师。教师间既有分工,又有协作,整体完成一个单元的备课任务。

(3)增加“网络分享实践性经验”的环节:为促进实践性经验的分享与汇聚,研究决定在自主实践活动后,增加“网络分享实践性经验”,促进主备教师修改和优化教学设计,提升观摩研讨课的教学质量。

(4)增加“再次优化方案”的环节:方案的优化是建立在已有方案基础上,结合协备教师提供的实践反思经验而形成的。

(三)第二轮设计与实践

1.目标

根据改进后的学习活动要素及内容(三大活动要素十大活动内容)进行实践,修正活动内容的具体实施策略。

2.研究过程及流程设计

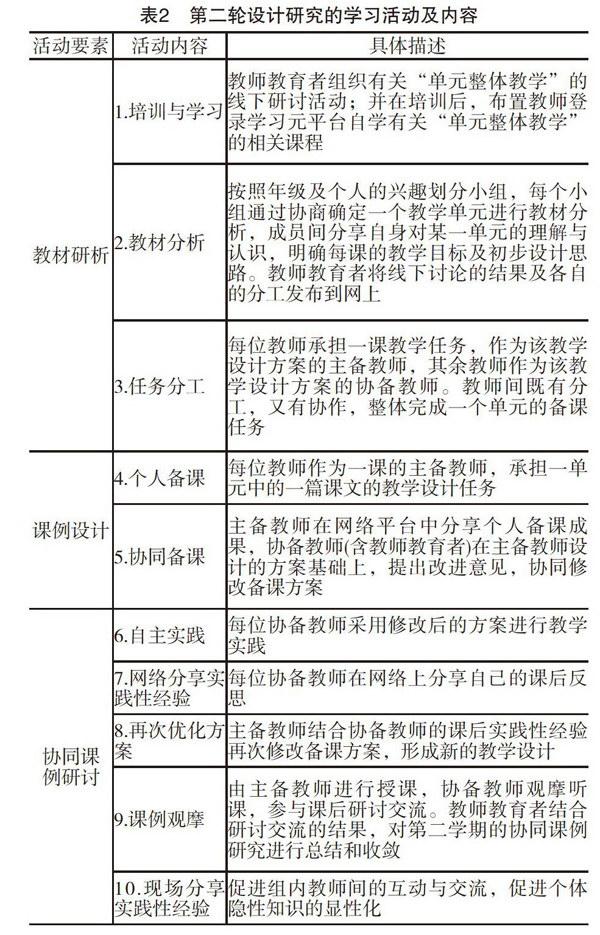

第二轮设计研究的学习活动及内容如表2所示。

3.数据分析和反思

调查结果显示,教师对优化后的教材分析、协同备课和网络分享实践性经验都表现出较为满意的态度,平均值分别为4.30、4.30和4.00,标准差分别为0.38、0.45和0.41。但从教师间分享的实践性经验进行分析中发现,由于教师个人背景及反思风格不同,反思的内容常常感性且凌乱。因此,教师从其他教师分享的反思观点中获益的程度较低,降低了教师间实践性知识流通增效的价值。

通过对比第一轮和第二轮活动后教师的自我效能感,发现第一轮教师的自我效能感均值为5.073,标准差为0.643,第二轮教师的自我效能感均值为5.094,标准差为0.587。通过非参数配对样本Z检验发现,Z值为-0.205,p=0.838(p>0.05),未達到显著性水平,接受零假设,说明第一轮与第二轮之间在教师自我效能感方面没有显著差异,但从均值上看,保持较高的水平。

4.改进

鉴于对问卷及访谈数据的分析,研究对两大任务内容进行了优化:

(1)优化“任务分工”的具体方式:在任务分工中,增加“第一次收敛”的角色,该角色不用承担主备任务,但需要在“课例设计”后,采用他人设计的方案进行自主实践,并将自身的实践性经验分享到网络平台中。

(2)优化“网络分享实践性经验”的具体方式:设计“反思脚本”,提高教师间实践性经验共享与学习的易读性。脚本包括三个问题:借鉴了本教案的哪些活动,学生学习效果如何;自己独创地设计了哪些教学活动,如何设计的,学生学习效果如何;自己授课后的反思和收获。教师教育者根据教师撰写的反思,推送有针对性的学习资源和材料,进行个性化的指导。

(四)第三轮设计与实践

1.目标

根据修正后的模型进行实践,明确各角色的任务,记录数据、总结反思、检验实施效果。

2.研究过程及流程设计

通过前两轮实践,基于USP的混合式课例研究模型得到了修正,如下图所示。而具体的活动内容也得以完善,如下页表3所示。

3.数据分析和反思

通过访谈发现,教师对于“第一次收敛”的角色表示非常满意,认为这样可以让共同体中的每位教师分工更加明确,而且在一定程度上解决了校际间由于教学进度不一致导致网络分享实践性经验发生滞后的问题。同时,通过规定“课后反思脚本”,提高了教师间通过反思促进自身发展的可能,进一步地促进了教师间的互动交流。通过学习活动满意度调查发现,教师对第三轮设计活动满意度均值为4.44,标准差为0.31,说明参与的教师对第三轮的协同课例研究活动方式表示满意。

现场分享实践性经验活动后,对第三轮设计研究中教师的自我效能感进行问卷调查,均值为6.200,标准差为1.206。通过非参数配对样本z检验发现,第三轮与第一、二轮之间的Z值分别为-2.354和-2.216,p分别为0.019和0.027,p均小于0.05,达到显著性水平,应拒绝零假设,说明第三轮与第一、二轮之间在教师自我效能感方面均存在显著差异,说明第三轮教师的自我效能感与前两个阶段相比有了显著的提高。

三、反思与讨论

(一)“学习—实践—反思”是混合式课例研究实施的基本思路

根据“学习圈理论”的观点,学习的起点或知识的获取首先来自于人们的经验,这种经验可以是直接经验,也可以是间接经验。有了“经验”后,便是对已获经验进行反思。本文将“教材研析”作为混合式课例研究活动的起点正是借鉴“学习圈理论”的观点。但对于教师而言,反思性实践是教师专业成长的重要途径和手段,而反思性实践离不开反思。反思能够促进个体知识创生水平由浅入深。本文中,反思主要蕴含在实践性经验分享之中。研究发现,经验性的、未编码的默会知识在适当的社会情境下也可以被传递、整合和改进,而且教师共同体对教师知识形成起着重要的作用。因此,教师反思包含着丰富的学习机会和研究价值。因此,通过分享实践性反思,促进反思层面的互动是教师学习的重要来源。但反思常常具有个性化和情境性的特点。因此,在相同或相似情境中为学习者提供反思性支架能够更好地实现实践性知识与经验的分享与流通。

(二)协同课例设计是混合式课例研究的重要环节