国外虚拟现实(VR)教育研究存在的问题与启示

2018-05-14高嵩赵福政等

高嵩 赵福政等

摘要:作为一项诞生、发展及成熟于国外的科学技术,国外在虚拟现实(Virtual Reality)技术研究领域起步较早,同时研究成果也具有领先优势。目前,虚拟现实技术已成为国内深化教育革新的一个重要发展方向,尤其是在虚拟现实教育领域,存在众多亟待解决的问题。该文通过对国外VR教育研究核心主题的剖析,发现其所面临的关键问题:缺失研究脉络梳理、学科化研究薄弱、研究价值取向失衡,据此提出三大解决途径:建构VR教育研究脉络模型;创新了VR教育的学科化研究运行机制;规约vR教育研究主体的批评取向。最终提炼出优化我国VR教育研究的发展策略。

关键词:虚拟现实;VR;教育研究

中图分类号:G434 文献标识码:A

目前VR理论与技术已日臻完善,尤其在以美国为首的欧美国家。从1960年Ivan Sutherland(被称为图形学之父)教授提出“The Ultimate Display”概念,到1986年第一篇虚拟现实系统方面的论文“The Virtual Environment Display System”,再到1994年第一本虚拟现实技术著作“Virtual RealityTechnology”。作为一种持续发展的技术,VR在教育领域的尝试也从没中断过,然而理论研究对实践指导却不尽人意,尤其是国内VR教育研究,学术研究话语影响力持续走低。为此,本文采用“研究之研究”的研究方法,针对国外VR教育研究的核心主题、呈现问题,探究优化策略,并为国内VR教育研究提供可供借鉴的发展策略。

一、国外VI I教育研究的核心主题

本文以“VR”“FAucation”“Teach”“Learning”或“Virtual Reality”“Education”“Teach”“Learning”为检索关键字,从Web of Science数据库检索出近10年来75篇高质量英文论文,作为研究材料。首先提炼出五个核心研究主题:VR教育本体化研究、VR教育的教师与学生研究、VR教育的教学模式和方法研究、VR教育的学习环境研究、VR教育技术与课程融合研究。

(一)VR教育的本体化研究

目前,VR教育研究滞后于技术与产业的变革速度,有的问题尚未厘清就被新出现的问题所覆盖,最具代表性的就是VR教育本体化研究的混乱状态。VR教育研究的核心主题之一是VR教育本体与外延的研究,主要包括VR教育的理论完整性和有效性两个层面。第一,VR教育的理论完整性。有“图形学之父”之称的Ivan Sutherland教授基于计算机图形算法,提出“The Ultimate Display”概念。作为一种技术,VR的工具属性自然成为第一要义。随着产业实践的推动,VR教育应用范围不断扩大,尤其是1994年第一本虚拟现实技术著作,Burdea等的Virtual Reality Technology问世,VR教育属性得到广泛认同后,探索VR教育理论完整性的努力一直绵延至今。Kartiko等发表的论文“Learning Science in a Virtual Reality Application:The Impacts of Animated-Virtual ActorVirtual Complexity”,文章指出“VR教育的虚拟现实技术在情感感知(Affeetive Quality)与感知学习(Perception of Learning)之间存在正向关系(Positive Correlations)”。文中反驳了多媒体学习的认知理论(CTML)“复杂的视觉材料可能阻碍新手学习者的学习感知”的观点。最终,通过实证研究对VR教育的“反向关系”特性进行重新检验,并补充VR教育特性。第二,VR教育的有效性。在游戏领域大放异彩的VR技术,是否能将游戏的亲和力平移到教育一直存在争议,其中以“虚拟现实教育游戏软件是否可行性”问题的讨论最为激烈。Virvou、Maria、Katsionis、George学者在“In the Usability and Likeability of Virtual Reality Games for Education:The Case of VR-ENGAGE”一文中,提出VR游戏领域的成功是否能够复制到VR教育领域?游戏属性是否可以重新扩展VR教育本体特性?VR游戏教育资源的可用性与亲和力关系是什么?在众多参与讨论的学者中,Bailenson一方面认同了VR教育的有效性,另一方面,又进一步深化了讨论话题,提出“沉浸式虚拟学习中三个元素”议题,细化了VR教育的有效性的研究对象,重新审视了VR教育中虚拟教师(Digital Transformations of Teachers)、学生(Students)及社会背景(Social Context)间的关系,提出了“不同类型的非语言动作和社会行为以及学习环境的物理性状配置,成为沉浸式虚拟学习中的核心”。

(二)VR教育的教师与学生研究

以传播学视角看,在VR教育的信息交互场中,受VR技术影响,作为传统教育信息交互场中主要参与者的教师与学生,正在遭受着多方质疑。作为数据时代的教育参与者——教师与学生,其合法性和有效性存在诸多争议:一方面,學界对VR教育研究抱有极大热情的背后,是对VR虚拟现实特性无限可能的预判;另一方面,VR对教育变革的影响,已经突破了简单技术辅助层面,形成从创新教学方法到教师角色定位的研究重点。教师创新教学方法层面,VR创新教师概念及其教学方法主要集中在“教与学的概念”(Concepts of Teaching and Learning)、“教学模式和方法”(Pedagogical Models and Methods)以及“学习环境”(Learning Environment)。教师方面,Liu、Hsin-Hun、Yang学者通过对《阿凡达》虚拟现实技术与受众的分析,提出“VR教育中教师(Teaeher)要具有角色表演戏剧能力的新议题”。学生方面,Huang、Hsiu-Mei学者通过研究虚拟现实的三个特征间的关系,并借助案例和问卷调查方式,指出“虚拟环境中学习者(Learner)具有明显的学习意愿(A Positive Impact on Perceived Usefulness),感知有用性更积极(Perceived Ease of Use)”。

(三)VR教育的教学模式和方法研究

该领域研究主要是利用VR技术特性和教育原理,探尋新技术环境下的新教学模式和方法。在众多VR教育应用案例中,出现了许多教学模式和方法,如Varlet、Manuel;Filippeschi、Alessandro等学者提出基于人际关系的协作学习模式(Coordination Model);Dodd、Bucky.J、Antonenko等学者的桌面虚拟现实在线学习管理系统;Rupasinghe、Thashika.D等学者的虚拟现实培训综合课程。目前,教学模式和方法研究呈现学科化应用趋势,各学科与VR技术融合研究也在不断尝试,收集数据,探索VR教育的教学模式与方法的局限性和未来研究方向。

(四)VR教育的学习环境研究

VR技术对教育最明显的变革之处,就是虚拟现实学习环境的加入。虚拟现实技术引入教育,绝不是教育内容和工具的简单相加,VR的教育价值已经不是一件头盔和一副眼镜能够所涵盖的,VR已经变成了一种学习与思考方式。这部分研究则重点探索VR教育学习环境的变化对教学参与者、教学过程及教学方法的影响。第一,VR虚拟学习是否具有“等价的现实世界”功效,虽然VR技术借助仿真、虚拟技术营造出仿真世界,但无穷渐进真实的虚拟环境毕竟不等于现实。Lloyd、Joanne等则通过试点研究的方法对“等价的现实世界”和“虚拟现实”的学习途径,从而显示出良好的真实和虚拟环境之间的等价性。第二,虚拟学习是否对学生产生影响力,都有哪些方面受到影响。如,Alhalabi Wadee还对虚拟现实学习环境对学生影响力进行研究,通过在实验中控制组设计模型方法,认为“VR教育学习环境可以提升学生的创造力和影响力”。第三,没有一门不存在缺点的技术,同时VR教育的学习环境必定也会有其独特的支持与约束因素。例如,Bower等学者分析了虚拟现实学习环境中学习者受到的支持与约束因素,通过参与者评估的定性分析,揭示了技术和后勤支持是学习的限制性因素,并总结了作者自身的虚拟现实的教训。

(五)VR教育技术与课程融合研究

目前这一领域获得较大的讨论,技术与课程融合研究的案例几乎涵盖大部分科学学科,尤其以医学、汽车工程、工程学学科为主。该领域的研究主要呈现几个特点:第一,研究方法采用定量分析;第二,研究思路则以“技术呈现课程内容”为主,技术支持借助VR成熟设备;第三,研究重点偏向实践性、操作性较强的课程内容。技术与课程融合研究主要集中在教学实践环节,如Ros.M研究的“创新手术学习课程”,利用立体记录到虚拟现实耳机技术;Jang、Susan等研究的3D解剖课程,借助虚拟操作平台、触觉输入设备及动物模型,配合交互性的解剖结构参照系,建设直接操行性的3D解剖课程;Alho Barata研究的电力变压器操作课程;Rupasinhe Thashika d飞机维修技术的培训课程;Papathomas、Pelagia自闭症谱系障碍儿童课程;De Mello Monteiro唐氏综合症短期运动学习课程;De la Torre-Luque(2017)残疾患者视觉空间训练课程;Kim、Pyoung Won治疗师操作电动机课程;Trautrims、Alexander物流全球虚拟团队教学工具;Butavicius、Marcus A腹腔镜模拟操作和心理测试;Mirelman、Anat等帕金森虚拟现实步态训练课程等。

二、国外VR教育研究面临的关键性问题

(一)缺乏系统研究,研究聚合力不足

VR技术并非是一个新话题,关于它的研究与实践已是一门“显学”。相对VR技术发展的清晰脉络而言,VR教育的发展历史、演进脉络及未来趋势,却没有得到细致的研究,主要表现:一方面,在研究方法多元化背景下,定性研究呈现势衰态势;另一方面,综述性的历史研究稀缺。

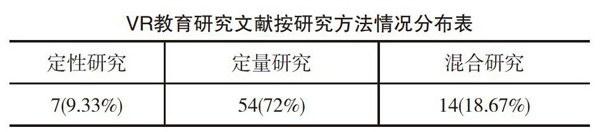

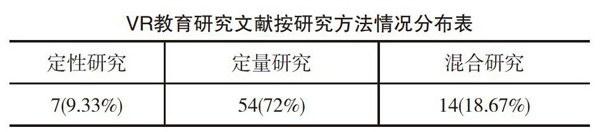

第一,大数据时代下,数据统计与分析成为科研人员倚重的分析工具和手段,这极大推动VR教育研究的发展。但VR教育的研究对象组成复杂,有些研究内容不能单纯地使用定量的研究手法,如VR教育属性、VR移动学习框架、VR虚拟协作学习策略、VR虚拟学习系统等。2008年至2017年,有关VR教育主题的SSCI文献研究,主要采用定量研究,VR教育研究文献按研究方法情况分布如下表所示。共54篇文章,占共总文献数量72%,数据主要来源实验统计、问卷调查及VR设备使用情况;定性研究所占比较较少,共7篇(9.33%)。而从2012年起混合研究方法逐渐获得关注,2008年至2011年混合研究0篇,2012年(2篇)、2013年(2篇)、2015年(3篇)、2016年(4篇)、2017年(3篇)。总体而言,定性研究势衰态势。

第二,综述性的研究稀缺。目前,VR教育研究的学术成果数量庞大,尤其是近10年来,在VR行业资本的强势推动下,VR教育相关的学术研究成逐年上升状态。通过Web of Science数据库检索发现,国外对VR教育的综述性研究较少,共有3篇SSCI文献关注这一主题。分别是Tassos A.Mikropoulos、Antonis Natsis的“Education Virtual Environments:A Ten-year Review of Empirical Research(1999-2009)”;Jorge Martin-Gutierrez等“Virtual Technology Trends in Education”;John Allison“History Educators and the Challenge of Tmmersive Pasts:a Critical Review of Virtual Reality‘Toolsand History Pedagogy”。当下,VR教育研究呈现喷涌状态,但因缺乏系统性的综述研究,其研究脉络不清,研究成果呈“碎片化”分布,彼此间关联较少,导致VR教育研究影响力并没有强大的聚合力。故此,VR技术与教育的结合,一直处于VR技术引导教育被动应对的现状,并没有形成技术迎合教育发展需求的良性态势,而教育领域成为VR技术产业应用的试验田。

(二)缺乏学科化研究,研究深度不足

首先,缺乏学科化研究。VR教育研究处于一个结构复杂且动态变化的研究状态,尽管对VR教育本体化研究一直都在进行,但想要用一套系统和理论来涵盖所有学科,显然是不科学的。现阶段研究缺乏对各个学科关于VR教育理论框架的界定,也就是VR教育研究的学科化研究。2008年至2017年的VR教育研究中,有不少各学科关于VR技术与课程融合的研究,但这部分研究停留在学科课程的零碎尝试,并没有进行学科化的VR教育理论、应用系统化研究。目前国外一些学者已经开始展开这一领域的相关研究,例如John Allison“History Educators and the Challenge of Immersive Pasts:a Critical Review of Virtual Reality‘Toolsand History Pedagogy”,John Allison认为“研究则从历史学科的微观视角,批评地梳理了VR教育在历史学科中的应用得失”。

(三)缺乏价值重构,研究生态失调

教育是一个极其复杂的信息传播体系,VR教育良好的研究生态应是以教育活动为基础,以各种具体的课程以及相关的教育现象、教育思潮、教育參与者等为对象的研究活动。技术先导的价值理念,让VR教育研究陷入技术追逐的时代狂欢中,其中,VR教育研究最为典型的就是“技术工具”论,本文通过Web of Science数据库检索发现,技术与课程融合研究的讨论几乎涵盖大部分科学学科,尤其以医学、汽车工程、工程学学科为主,但基本上采用“VR技术+传统教学资源”的方式,VR更多地被视为一种知识呈现载体。目前,VR教育研究中,研究重点更多集中在课程资源制作,而课程资源研究则以条件性课程资源为主。因此,在数量和研究重视程度上,受“技术工具”价值观念影响,VR教育研究生态结构失调。例如,同属课程资源研究范畴中,相对研究数量众多的条件性课程资源,素材性课程资源主题研究的文章只有2篇,如Liou、Hsin-Hun等学者的“虚拟现实《阿凡达》戏剧角色表演素材”,Kou-Liang等学者的“虚拟蝴蝶生态环境素材”。

三、国外VR教育深化研究的突破途径

(一)钩沉与定位:建构VR教育研究脉络模型

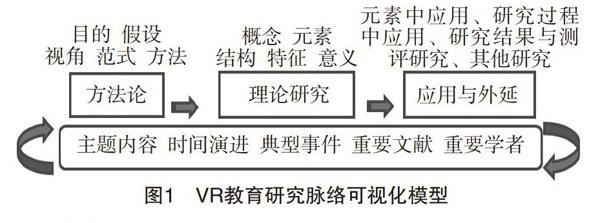

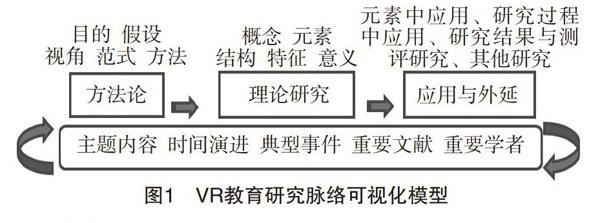

面对VR技术飞速发展现状与海量研究成果,只有借助史学研究思路对学术史料钩沉后,才能归纳出VR教育发展的来龙去脉,进而提炼出VR教育深化研究的突破途径。第一,定位研究范畴。分析近10年VR教育研究文献后,本文将VR教育理论体系归纳为方法论、理论研究、应用与外延研究三类。方法论主要包括研究目的、假设、视角、范式、方法;理论研究则涉及概念、元素、结构、特征、意义;应用与外延包括在元素中应用研究、在过程中应用研究、结果与测评研究及其他研究。第二,钩沉研究线索,梳理研究脉络。明确研究范畴后,研究脉络的梳理显得尤为关键。一般而言,综述性的研究都会以时间发展为时间线索,借助生态学研究范畴,将其总结为问题缘起、萌芽、兴起、发展、成熟阶段。此外,本文认为梳理研究脉络的关键内容包括主题内容、时间演进、典型事件、重要文献、重要学者五个方面。结合VR教育的研究范畴,本文绘制了VR教育研究脉络的可视化模型图,如图1所示,为解决当前VR教育研究缺乏体系化综述研究的困境,为进一步深化研究提供借鉴。

(二)细化与整合:创新VR教育的学科化研究运行机制

VR教育研究的学科化研究,并非是要将VR教育研究变成一门学科,而是借助学科的内在建构路径与研究运行机制,对VR教育复杂的研究成果进行细化与整合,形成具有系统化的学术研究脉络。借助学科的内在建构路径“问题研究形态—研究领域形态—基本研究范畴形态—学科形态”,本文设计了VR教育的学科化研究运行机制示意图,如图2所示。首先,VR教育出现的诸多问题被搜集起来,细化整合成VR教育研究的领域,同时依据研究主题的不同,最终提炼出VR教育基本研究范围。据此,经过理论建构最终整合为系统化的知识图谱。反过来,这些系统化的知识体系会反作用于学科化运行机制中的各个步骤,起到规约范式,辨识研究对象以及圈定研究范围三个功能,形成良性的互动系统。

(三)重构与协调:VR教育研究主体的研究取向

目前,在VR教育研究领域,持“唯技术工具论”或认为“VR即载体”的研究主体占据大多数。一方面,这种局面是由研究主体的学术背景决定的,大部分教育技术研究者都是来自理工科,专业以物理和计算机为主;另一方面,VR教育研究的缘起,并非是教育需求引领VR技术发展,事实上陈旧的教育机制与模式,导致教育变革举步维艰,教育困境不断恶化,故此,VR技术才被奉为一剂补救教育困局的良药,受此影响,教育呈现向技术祈求的姿态实属无奈。

VR教育研究的研究取向要以人性解放为主。首先,重构VR教育中技术属性,借助技术哲家米切姆研究成果,可以将VR教育中的VR技术属性归结为:一种对象的技术,如VR眼镜与头盔等;一种过程的技术,如VR虚拟与仿真体验等;一种知识的技术,如VR虚拟场景与图形合成;一种意志的技术,如仿真与虚拟学习思维等。所以,VR教育研究要充分认识这四种技术属性,不能将研究取向单纯地集中在其中一点。其次,明确研究取向的核心价值标准,寻找科学技术与教育的结合点。纵观教育界的几次转变,从素质教育到创新教育,再到主体性教育,教育与学生的角色也随之变化,经历“教”中心到“学”的转变。从哲学角度看,这些转变遵循了人性的解放,是VR科学技术与教育的结合点,也是工具理性与价值理性的和解,更是VR教育研究取向的核心价值标准。

四、对我国VR教育的启示

现阶段我国VR教育仍处于初级阶段:其一,我国VR技术自主研发能力弱,VR先进技术长期被国外垄断,基础硬件和核心技术依赖进口;其二,受产业发展牵引,VR教育更侧重于技术环境、基础设施及产品应用研发。为此,未来我国VR教育研究,要规避国外VR教育所呈现的问题,本文归纳了以下三个方面。

第一,国家政策层面。采用政府引导、企业参与的VR教育发展模式。以美国为例,VR教育产业发展已经纳入国家规划发展的层面,如由政府主导、企业赞助、行业学会主持的教育与课程评估标准,2010年美国颁布并实施“Common Core Standards of the State”(CCSS),其中對VR应用于教育领域提供了具体评估标准。未来,我国要采用政府引导、企业参与的VR教育发展模式,制定详细的vR教育评估标准,引导VR产业与教育良性发展。首先,根据学科核心概念、科学与工程实践及跨领域内涵三个关键维度,覆盖从幼儿教育到义务教育,再到高等教育的新一代科学教育标准,从宏观政策调控角度,充分利用政策和法律手段,对VR教育产业给予支持,同时也可以利用校企及其他机构的研究技术优势,与市场经济效益相结合,加快VR教育产业的发展。

第二,VR教育产业方面。首先,采用系统的学科化研究机制,探寻VR教育产业中的最根本的原命题,为未来VR教育产业发展找准发展“泉眼”。辨识研究对象,甄别出影响VR发展的核心问题,拓展“泉脉”。最后圈定研究范围,克服VR教育产业发展的节点性难题。经过“问题收集”到“提炼主题”再到“建构理论”,VR教育产业研究才能形成具有指导实践的影响力。其次,借助“系统的学科化研究机制”思路,本文将VR教育产业三个关键元素:硬件的开发、教育软件及系统的开发、教育课程资源的开发,与学科化研究机制相结合。一方面提出硬件的学科定制化研发思路,打破教育内容迎合技术硬件的现状。如美国zSpace公司为全美有超过100多个学区定制生产的STEAM(Science科学、Technology技术、Engineering工程、Art艺术、Mathematics数学)课程,以学校需求为主的同时,也将学科化发展作为重中之重。另一方面,相对硬件的定制化思路,VR教育软件建设应以开放性为主。首当其冲的是软件系统和课程资源方面,面对VR教育巨大的需求缺口,只有共享性、开放性的联盟机制,才能吸引众多开发者借助开放性的基础技术,提供源源不断的共享资源。

第三,VR教育科研价值观方面。坚持“以史为鉴”的科研态度,倡导人本主义研究价值观。首先,“以史为鉴”的科研态度,是为了克服科研中出现的技术创新乏力问题。VR教育技术的探索,是建立对过往技术的总结,并在科学的发展趋势推断下持续革新。借助VR教育发展脉络的可视化模型,绘制我国VR教育发展的演变脉络,寻找研究的缘起、发展及重要发展节点,更重要的是可以预判未来的发展趋势。其次,坚持人性解放的研究取向。目前,与我国先进VR教育技术一同被引进的,还有各种对VR教育研究的研究价值取向。只有坚持人性解放的研究取向,才能充分消解各种研究方法、价值判断间相互矛盾的负面影响。