文徵明跋文和题画诗中的美学见解

2018-05-14樊波

樊波

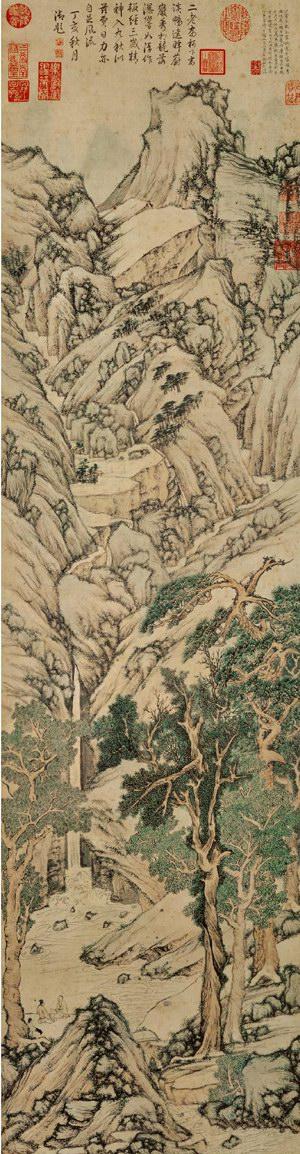

文徵明(1470--1557),号衡山居士,官至翰林待诏,故又称文待诏。长洲(今江苏苏州)人,是继沈周之后“吴门画派”另—位中坚人物。他曾为书画写下许多跋文和题画诗,其中包含不少精到的美学见解,值得我们重视和研究。一、书画和人生的意境美感及其两种类型

文徵明具有极高的书画成就,应当说,文徵明的书画成就一方面体现在他娴熟高超的艺术技巧和风格上,另一方面则与他对书画审美境界的追求密切相关。在我看来,后—方面的因素发挥着更为关键的作用。所谓审美境界,对于文徵明而言,就是在人生和艺术(书画)中追求一种意境美感。文徵明不是严格意义上的理论家,他主要是以题跋的方式(包括大量题画诗),来阐发他的人生和艺术的意境美感。他在《山静日长卷》题跋中很好地揭示了这一点:

唐子西诗云:“山静似太古,日长如小年。”余家深山之中,每春夏之交,苍藓盈阶,落花满径,门无剥啄,松影参差,禽声上下。午睡初足,旋汲山泉,拾松枝,煮苦茗啜之。随意读《周易》《国风》《左氏传》《离骚》《太史公书》及陶杜诗、韩苏文数篇。从容步山径,抚松竹,与摩犊共偃息于长林丰草间。坐弄流泉,漱齿濯足。既归竹窗下,则山妻稚子,作笋蕨,供麦饭,欣然一饱。弄笔窗闲,随大小作数十字,展所藏法帖、墨迹、画卷纵观之。兴到则吟小诗,或草《玉露》一两段,再烹苦茗一杯。出步溪边,邂逅园翁溪叟,問桑麻,说粳稻,量晴校雨,探节数时,相与剧谈一晌。归而倚杖柴门之下,则夕阳在山,紫翠万状,变幻顷刻,恍可入目。牛背笛声,两两来归,而月印前溪矣。味子西此句,可谓妙绝。然此句妙矣,识其妙者盖少。彼牵黄擎苍,驰猎于声利之场者,但见滚滚马头尘,匆匆驹隙影耳,乌知此句之妙哉!人能真如此妙,则东坡所谓“无事此静坐,一日似两日。若活七十年,便是百四十”,所得不已多乎!

这段题跋中,诗、书、茶、松影、丰草、流泉、日月、乌禽、笛声似乎完全融为—体,相映成趣,从而使人生和艺术洋溢出—种意境美感。这是以宋代诗人唐庚(子西)的诗意为主旨而写的跋文,所谓“山静似太古,日长如小年”,揭示出文徵明追求—种充满诗意的、超然宁静的生活形态。这种生活形态摆脱了“声利之场”,沉浸在与自然相亲相近的意境美感之中。他读书、赏帖、写字(弄笔窗闲)、吟诗和烹茗等艺术活动完全是这种生活形态的延伸,同样流淌出—种与自然互融互生的意境美感。和沈周相似,上述题跋也透露出他的人生情怀。但这种人生情怀不仅是隐逸超然的,而且是以自然生机为伴,充满家常生;舌情趣和氛围的意境营造。这种意境营造又不是刻意的,是闲适而自足的。在这方面,他与沈周既心心相印,又有微妙差别。近人吴湖帆在评价沈、文花乌画异同时曾说:“文衡山无石田厚重,而潇洒过之。”(《中国书画》 20-18第2期第32页)我们也可以说,沈周的整个画风和隐逸的人生情怀其实都凝含着—份厚重感,而文徵明的画风以及人生形态都要比沈周多出—种潇洒的意境美。这种意境美感,既是隐逸的,又是通脱的;既视俗世为“衮衮马头尘,匆匆驹隙影”,从而表现出一种超越感,但同时又是那样亲呢和沉浸于自然的物象,在自然中品味和玩赏“苍藓盈阶,落花满径”“松影参差,禽声上下”,进而感受和领悟“夕阳在山,紫翠万状”的悠然意境。

作为画家,文徵明进而又将这种意境美感的阐发集中到对绘画艺术的考察上,他在《仿倪元镇山水》中题跋日:

所作咫尺小幅,而思致清远,无一点尘俗气。

他在《袁安卧雪图》中题跋曰:

赵雪松为袁通甫所作《卧雪图》,老屋疏林,意象萧然……余为袁君与之临此,遂于墙角著败蕉似有生意,又益以崇山峻岭、苍松茂林,庶以见孤高拔俗之蕴,故不嫌于赘也。

他在《关山积雪图》中题跋曰:

古之高人逸士,往往喜弄笔作山水以自娱,然多写雪景者,盖欲假此以寄其岁寒明洁之意耳。

这些题跋中,文徵明并没有明确提及“意境”这一概念,但又能够使人从其所描绘的“崇山峻岭”“苍松茂林”和“雪景”中体会到一种弥漫开来的意境美感。这种意境美感的基本特征就是对世俗的超越。所谓“思致清远”“无一点尘俗气”,所谓“孤高拔俗之蕴”“明洁之意”,都表明了这一点。超越世俗可以导致一种较高的审美格调,但也可以生发出一种出尘“清远”的意境美感。如果说沈周的人生情怀和画风力求超越“官事”“宦海”,从而具有一种“僻”“孤”“远”“闲”的审美特征的话,那么文徵明所注重的意境美感则试图以整个人世中超拔而出,可谓“悠然有遗世绝俗之想”,从而染上了一层潇洒、明洁、清远的审美色彩。

文徵明还有不少题画诗也透发出浓郁的意境美感:

西风吹木叶,秋色满蓣洲……沧波渺然去,仰见天汉浮。(《题画》)

孤帆落日明,青山相映带。遥遥万里睛,更落青山外。(《潇湘八景》)

晒网白鸥沙,冲烟青箬笠。欸乃一声长,江空楚天碧。(《潇湘八景》)

斜日帆波山倒漫,晚晴幻出西南胜……湖山宣雨又宣晴,春色葱茏秋月明。

(《次韵题子畏所画黄茆小景》)

湖平失洲渚,日落见帆樯……孤云开浩荡,高兴落沧浪。欲采芙蓉去,烟波正渺茫。(《题秋江图》)

隔浦群山百叠秋,青烟漠漠望中收。松担落日黄金碎,江浸长空碧玉流。(《题画》)

类似的题画诗还有不少,这些题画诗依然透露出—种潇西出尘的意境美感。这种美感一方面呈现为对具体物象(木叶、斜阳、秋月、青烟)的超越而敞开一片无限之境—一“沧波渺然”“仰天浮汉”“万里青天”“孤云浩荡”“群山百叠”“江漫长空”;另一方面这种无限之境又引发人们无垠的情思(遥遥万里情),使人“仰”之,“望”之,“见”之,而“兴”之。那种“思致清远”“明洁之意”“孤高拔俗”的意境之美由此充分地展现出来。

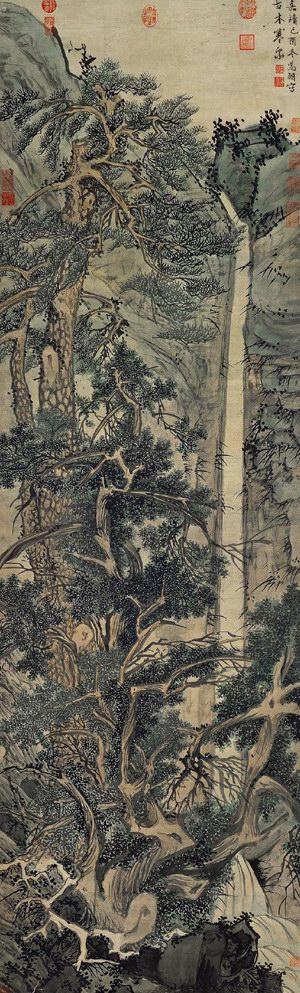

从意境类型上看,以上题画诗提示的意境美感大体上可以视为韩拙所说的“阔远”之境。但是我们注意到,文徵明有不少题画诗在阐发意境美感时,还注重另—种意境类型——幽远。

我们不妨加以引证如下:

高涧落寒泉,穷岩带疏烟。山深无车马,独有幽人度。幽人何所以?白云最深处。(《题画》)

东风吹春著幽谷,宿雨淳烟树新沐。(《题画》)

冈峦迤逦蒙密树,浦溆萦纡带村室……途穷山尽得幽居,穹宫杰构临清泉。(《仿黄应龙所藏巨然庐山图》)

幽人娱寂境,燕坐咏歌长。日落乱山紫,雨余疏树凉。(《题画》)

景色沉沉绿暗山,苍烟围壑夏生寒。晚来急雨添飞瀑,付与幽人倚树看。(《题画》)

淮兹淹短晷,高人在空谷。谷阻碧云迟,春深紫苔馥……安得紫琼琴?因之写幽独。(《题古木高士图寄履约兄弟》)

俯瞰玉淙淙,仰视岩苍苍。幽人抱奇癖,卜筑臨此方。(《题子畏岩石高士图》)

烟波秋山明,雨歇寒泉静。幽人坐忘言,微风进渔艇。木落川原空,斜阳坠虚影。(《题画》)

群山秣陵柬,苍然见句曲。高人有幽栖,宛在山之麓。(《题句曲山房图》)

茅亭人稀到,幽襟可尽欢。水流云外响,猿啸谷中寒。(《题云林山水》)

珍重闲情在竹间,幽居深锁碧琅歼。(《题居竹图》)

老人长日不能闲,时寄幽情楮墨间。(《题湖山新霁图》)

山深绝胜幽人去,惟有茆茨在竹西。(《题画》)

在文徵明上述题画诗中,偏于“阔远”之境的山水物象乃为“青山”“楚天”“洲渚”“烟波”“群山”“江空”“碧流”,而偏于“幽远”之境的山水物象则多为“幽谷”“密树”“寒泉”“石岩”“山深”“竹间”;偏于“阔远”之境的山水往往散发出一种“潇洒”“高兴”“浩荡”的情感色彩;而偏于“幽远”的山水之境则染上一层“深”“静”“密”“暗”“凉”“寂”“绝”的情感色调;“阔远”之境虽也洋溢出浓烈的主观情感,但审美视野偏向于客观空间的外拓和延展,而“幽远”之境的审美视野却偏向内敛和回归,其主观意绪仿佛更趋向于浓缩和沉淀。在上述题画诗中,文徵明反复提到一个名词概念“幽人”,(所谓“独有幽人度”“幽人娱寂境”“幽人抱奇癖”“幽人坐忘言”“付与幽人倚树看”“幽人时共夕阳还”“山深绝胜幽人去”)与这一概念相应的则是“幽居”“幽独”“幽栖”“幽襟”“幽情”,这是“幽远”之境审美视野内敛而回归、主观意绪浓缩和沉淀的绝好写照。(文徵明在马远《虚亭渔笛图》上有一段跋文:“风致幽绝,景色萧然,对之觉凉飕飒飒,从涧谷中来也。”亦是很好的相关例证。)

文徵明题画诗及其跋文关于这两种意境类型的描述显然是依据绘画实践对韩拙“新三远”学说的深化和发展。他的人生和绘画所透发而出的意境美感,既与先秦和老庄哲学相通,又与明代的禅风相接,有的学者认为,从思想倾向上看,文徵明比较倾向儒家,甚至称文徵明为“真正的儒者”。但从文徵明山水之意境美感来看,其思想底蕴可能不只是儒家,显然还渗透了道学和禅学的因素。《吏部郎中西原薛先生墓碑铭》说他:“晚年自谓有得于老聃玄默之旨,因注<老子》以自见。”“又喜观释氏诸书,谓能一死生,外形骸。”恐非虚言。文嘉载其言日: “吾老归林下,聊自适耳。”又称他“性喜画,然不肯规规摹拟”,“天真烂漫,不减古人”。王世贞说他“先生归,杜门不复与世事,以翰墨自娱”,“丹青游戏得象外理”。这些都表明,文徵明在晚年,逐渐归于道、禅,流露出一派“自适”“自娱”,超然世事的纯粹文人作风,这在他的绘画意境美感表述中也充分体现出来了。

二、山水画衬景因素的审美价值之认可

衬景因素是指山水画中人造的点缀物象,具体包括亭、台、楼、阁、屋、宫、寺、观、舟、桥以及衬景人物和乌禽形象。这些衬景因素和形象在山水画中所占比例并不大,却具有不可忽略的审美价值。近人傅抱石曾在《中国绘画理论》—书中将此归为“装饰论”名目之下。这一说法乃是得于韩拙论衬景之言“随时制景,任其才思,则山水中装饰,无不备矣”。傅抱石指出:“装饰论,画之境地,固妙在大雅,然人物、屋宇、寺观、牛马……之装饰得宜,则加趣味不少,可忽乎哉?”(傅抱石《中国绘画理论>)这一论述就揭示了衬景因素在山水画中的审美价值。我们看到,传统绘画著述对于这一衬景因素自唐以来已有论述。但只是到了宋代的绘画著述中才在编纂体例中有了相应的“名目”。如刘道醇《圣朝名画评》中的“屋木门”,《宣和画谱》中的“宫室舟车”,韩拙《山水纯全集》第五卷的“论人物桥杓关城寺观山居舟车四时之景”,邓椿《画继》第七卷的“屋木舟车”,都是很好的例证。这些著述名目下的相关论述包含不少精到的见解,对此我们会在探讨文徵明相关思想时加以印证。

我们之所以集中对文徵明这一思想加以考察,是出于如下三个理由。

第一个理由,文徵明的大量诗文中对这些衬景因素有十分丰富的表述,并且这些表述与他对山水画的探讨是密切相关的。文徵明在《柱国王先生真适园十六脉》中就到了“苍玉亭”“寒翠亭”“湖光阁”“款月台”“玉带桥”,并对这些建筑的形制和周围环境进行了优美的描述(类似的诗文还有不少,容不赘述)。而对寺的诗文描述更是不胜枚举,据载,有所谓“楞伽寺”“东禅寺”“冶平寺”“承天寺”“金山寺”“饮北寺”“虎丘寺”“白莲寺”“无界寺”“宝光寺”“静海寺”“兴隆寺”“迎思寺”“景德寺”“宿山寺”“文殊寺”“胶山寺”等,这些亭、台、阁、桥、寺不仅成为文徵明诗歌创作的重要题材,而且是他山水画衬景构成的现实依据,同时更是他进行审美阐发的重要基础。尽管历代诗文对此描述屡见不鲜,但当文徵明的诗人之心、画家之眼对之加以关注时,情形就非同—般了。

第二个理由,这些衬景因素——主要是指宫室、屋木.寺观等衬景描绘,在唐宋时期主要是以“界画”手法进行刻画的。而元明以来则多以“写意”方式加以表现。文徵明在前人论述的基础上曾做了进一步的理论阐发,表明他对于这一衬景因素的高度重视。他在郭忠恕《避暑宫图》跋文中说:

画家宫室最为难工。谓须折算无差,乃为合作。盖柬于绳矩,笔墨不可以逞。稍涉畦畛,便入庸匠。故自唐以前,不闻名家,至五代卫贤,始以此得名,然未为极致。独郭忠恕以俊伟奇特之气,辅以博文强学之资,游规矩准绳中而不为所窘,论者以为古今绝艺。此卷《水殿图》,千榱万桷,曲折高下,纤悉不遗。而行笔天放,设色古雅,非忠恕不能也。

这段跋文对郭忠恕《避暑宫图》中的“宫殿”描绘手法进行了高度赞赏。这幅作品今已无以得见,但据郭忠恕传世作品《雪霁江行图>推断,其中的宫殿应为界画手法,界画手法的特点就在于“折算无差”,合乎“规矩准绳”。按照刘道醇的说法,就是“盖一定之体,必在端谨详备”(刘道醇《圣朝名画评》)。或按李鹿之言:“皆中矩度,曾无小差,非至详至悉委曲于法度之内者不能也。”(李鹿《德隅斋画品》)但在文徵明看来,这种界画手法的缺憾正在于“束于规矩,笔墨不可逞”。但他指出郭忠恕的界画能做到“规矩准绳中而不为所窘”,又能做到“行笔天放”,这一赞誉之言包含了以“写意”精神(“笔墨可逞”“行笔天放”)对界画手法的新的解读和要求,文徵明大量山水作品中的衬景物象正是以这种新的“写意”精神来加以表现的。这些都证明了他对衬景物象(宫室、屋木、寺观)审美价值以及表现方式的高度认可。

第三个理由,清代有的理论家和画家曾对文徵明山水中的“衬景”(屋宇)的艺术成就同样做出了充分肯定和评赞。如钱杜说: “山水中屋字甚不易为,格须严整,而用笔以疏散为佳,处处意到而笔不到。明之文待诏足以为法。”(钱杜《松壶画忆》)又说:“房屋,文衡山最精,皆自赵吴兴得来。”(钱杜《松壶画忆》)此外钱杜还对文徵明山水中的衬景人物亦进行了称颂:“山水中人物,赵吴兴最精妙,从唐人中来。明之文衡山全师之,颇能得其神韵。”(钱杜《松壶画忆》)这进一步表明,衬景因素在文徵明这里获得了很高成就,他既保留了界画的格法严整的特征,又发展了用笔疏散的“写意”精神,而且文徵明的“衬景人物”的描绘亦达到了与山水意趣相合的“精妙”而富“神韵”的水准。由此可知,文徵明对于山水衬景因素的关注不是偶然的,乃是他对绘画实践经验所做的理论概括和阐发。

三、山水衬景因素的人文主题——归隐和自然

应当说,虽在文徵明之前,绘画著述对于山水衬景已有不少论述,但以上三个理由使我们有根据认为,文徵明的相关论述值得特别重视。

从内容上讲,一些衬景因素可以赋予山水某种人文主题,文徵明曾说:“夫山水之在天下,大率以文胜。彼固有奇瑰丽绝无待于品题者,而文章之士,又每每假是以发其中所有,卒亦莫能废焉。”(《文徵明集》上册第468页,上海古籍出版社,1987年10月版)应当说,山水画亦同样并非仅凭奇瑰丽绝的自然外貌为能,更应通过衬景描绘而以人文主题称胜。—般来讲,人物画具有某种确定的人文主题,而山水画的人文主题确立则往往通过衬景因素的提示才能实现。对此,在文徵明之前,一些理论家就有过论述。如宋代郭熙说:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也。”(郭熙《林泉高致》)其中“丘园”“泉石”就是指自然山水,而“啸傲”“渔樵”则是衬景因素(人物),所谓“常处”“常乐”“常适”“隐逸”就是通过衬景因素而彰显出的人文主题。宋代韩拙也说:“画山水之流于世也,隐造化之情实,认古今之赜奥,发挥天地之形容,蕴藉圣贤之艺业……盖有不测之神思,难名之妙意,寓于其间矣。”(韩拙《山水纯全集》)所谓“神思”“妙意”,也就是(可以通过衬景因素)寓于“山水”间的人文主题。

文徵明不少题画诗在提及衬景因素时就与相关的人文主题联系起来。如在《题画》中日:“西日漾回波,清风洒檐树。释氛澄道心,燕午溪亭午。”这是讲山水之“亭”与“道释”主题的关联;又如他在吟咏“冶平寺”的题画诗中日: “竹根雨過石苔斑,钟梵萧然昼掩关……山中六月可逃禅,相与清斋佛座前。”这是讲山水之“寺”与“佛禅”主题的关联。类似的例证还不少,但这里我们集中考察一下文徵明题画诗中山水之“舟”所蕴含的人文主题。宋代以来的山水描绘这一衬景(舟)的作品极多,而文徵明论及山水之“舟”的题画诗也极为丰富,其中包含的人文主题十分突出而颇具代表性:

只今老倦到无由,对此时时作卧游……高怀只尺已千里,眼中殊觉欠扁舟。(《题黄应龙藏巨然庐山图》)

蜀江溶溶日千里,归心更比江流驶。玉垒浮云千万重,不如先生归兴浓。(《题西川归棹图,奉寄见素中丞林公》)

长空冥冥雨飞急,坐我扁舟浮梦泽……人生多忧空复情,中间白发满头生。(《潇湘八景》)

何人长笛在扁舟,水远天空露华白。(《潇湘八景》)

万顷不波天在水,一尘无染镜涵秋。道人悟取原来性,满目风烟一钓舟。(《题月江藏石田翁秋江晚钓图卷》)

木落洞庭秋,横塘新水绿。扁舟弄青晖,忽忆人如玉。(《仿倪迂》)

是间胜概我熟游,曾泛扁舟弄明月。(《题画》)

百里扁舟空约在,几番图画为君题。(《题画赠李宗渊》)

扁舟自有江湖兴,眼底何人得此闲。(《题画》)

谁应深识江湖趣,试问扁舟画里人。(《题画》)

西塞山前张志和,扁舟来往逐烟波。(《题画》)

在这些题画诗中,舟(“扁舟”“钓舟”)之物象不仅构成了山水之境的中心,还由此突显了身游“江湖”“白发”归隐的人文主题,其间既散发出与“江流” “雨急”“风烟”“木落”“明月”相交织的主观情绪,还寄托了—种“高怀”如梦的空茫的人生感喟。题画诗中提到唐代画家张志和据张彦远《历代名画记》所载日:“性高迈,不拘检,自称烟波钓徒。著《玄真子》十卷。书迹狂逸,自为渔歌便画之,甚有逸思。”这表明张志和就是擅长“渔歌扁舟”的画家,进而又作为“烟波钓徒”成为后世画家描绘的典型题材。这—题材所透露出的“高迈”“逸思”显然与“归隐”这一主题密切相关。实际上,在中国诗文中,“扁舟”就是作为超越尘世、放逸不羁、归隐江湖的文化象征。李白诗曰:“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”李商隐诗曰:“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。”苏轼《赤壁赋》日:“驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”这些脍炙人口的诗文对后世诗画产生了很大的影响。上述文徵明的题画诗表明,“扁舟”乃是山水作品的重要衬景因素,并且通过这一衬景形象将“归隐”的主题内涵生动地彰显出来了。

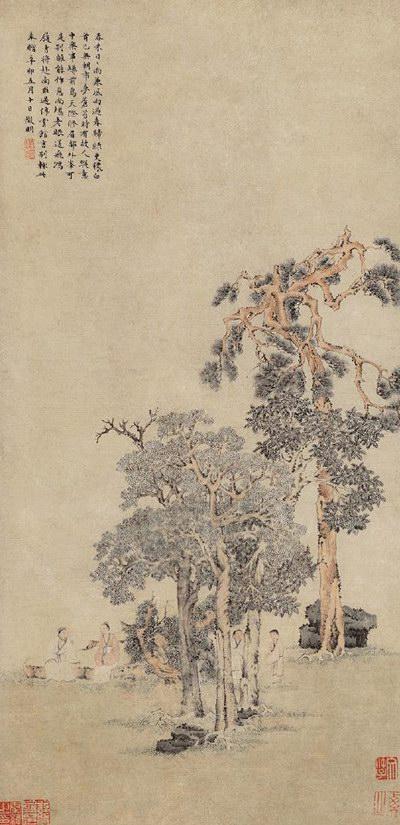

应当说,在山水画中,衬景人物对于在揭示作品的人文内涵和主题上往往发挥着特殊作用。唐宋以来,随着山水画的高度发展和成熟,衬景“人物”成为山水画中的有机构成因素。它一方面吸纳了既往人物画的艺术成就,另一方面又使之服从和统一于山水的整体格局和比例关系之中。王维说:“凡画山水……丈山尺树,寸马分人(或日‘分马豆人)。”(王维《山水论》)郭熙说: “山水之大物也。”“若士女人物,小小之笔,即掌中几上,一展便见,一览便尽。”(郭熙《林泉高致》)韩拙则进一步指出,衬景人物应当与不同季节的山水相契合。如描绘秋冬季节的山水,其衬景人物则有“玩月”“采菱”“渔笛”“捣帛”“夜舂”“登高”“赏菊”以及“围炉”“饮酒”“雪笠”“骡栖”“运粮”“雪猎”“履冰”等(韩拙《山水纯全集》)。这是对山水中不同衬景“人物”题材内涵和主题的描述。而郭熙之子郭思在评述其父山水作品时,更是强调其中的衬景人物所蕴含的人文内涵和主题,如《西山走马图》:“人马不大,而神气如生”,“又于峭壁之隈、青林之荫,半出一野艇。艇中蓬庵,庵中酒磕书帙,庵前露顶坦腹一人,若仰看白云,俯听流水,冥搜遐想之象”。又如《-望松》:“以二尺余小绢,作一老人倚松岩前,在一大松下,自此后作无数松,大小相联,转岭下涧,几十百松,一望不断…-此特为文潞公寿意,取公子子孙孙、联绵公相之义。”(郭熙《林泉高致》)这些都表明,衬景人物在山水中虽然所占比例不大(“分人”“点人”“小小之笔”),却不能随意设置和点缀,因为它们往往能够直接赋予山水以某种明确的人文主题。

其实上述文徵明题画诗关于“扁舟”这一衬景就已然隐含了衬景人物。我们看到,文徵明还有不少题画诗对此有精妙之论:

密竹晓低迷,弱云晚狼藉。挟盖绿高冈,貌子独行迹。(《题画赠许国用》)

行吟坐啸自逍遥,野鹤孤云在泬廖……春来逸思然花鸟,天外长风送海涛。(《题吟啸图》)

一窗粉墨开图画,万里风烟入卧游。正是倚闻愁绝处,不禁长笛起沧州。(《楞伽寺湖山楼》)

雪树埋踪鸟绝飞,空江蓑笠弄寒丝。(《题雪景山水图》)

长松摇日影亭亭,无限江头倚杖情。(《题画》)

春山擁春云,蓊然失茅屋。下有幽贞士,冥心谢荣禄。(《题高尚书山村隐居图》)

斜光离离度梧影,衡宇无尘昼方体。高人拂拭紫琼琴,转轸鸣弦意闲整。(《题鹤听琴图》)

渭川半亩西园竹,远比猗猗在淇澳……呼童汲水煮新茶,坐对吟诗更奇妙。(《题竹林高士图》)

江南好景谁收得,有个闲人看水流。(《题刘完庵山水》)

道人对语浑忘却,无数青山在眼前。(《题仇实父画》)

以上述题画诗可以得知,这些山水作品中的衬景人物有“独行”者、“坐啸”者、长松“倚杖”者、寒江“蓑笠”者、茅屋“幽贞士”、梧影下的抚琴“高人”、观看流水的“闲人”、忘世的“道人”、“坐对吟诗”者,还有“汲水煮茶”的童子…一这些不同身份和姿态的人物以及所依衬的不同景物当然就会为山水提示出多种人文内涵和主题。但概括起来看,如果说,扁舟这一衬景因素彰显了归隐这一人文主题的话,那么上述题画诗所提及的衬景人物则体现了—种“天人合一”的审美内涵。这进一步表明,正是在山水画创作中,而不是在现实社会中。文徵明身上的儒家色彩淡薄了,而道家那种崇尚“自然” “与物为春”的审美倾向占据了主导地位。这在他题画诗中所提及的衬景人物中得到了集中反映。

四、山水衬景的形式意趣-显与藏

从形式上看,衬景因素在山水画的位置经营中往往会起到“眉目”提醒的作用。文徵明论述书法时说:“字中有笔,如禅家句中有眼,非深宗趣,岂容易哉。”又引黄庭坚之言日:“其字中有笔,如禅家句中有律。”(《文待诏题跋》第46页,浙江人民美术出版社,2016年10月版)这里所谓“有笔”“有律”“有眼”虽是针对书法而言,但在绘画(主要指山水)中,其衬景因素也有类似的作用。对此,郭熙称之为“眉目”和“胜概”。他说山水“以亭榭为眉目,以鱼钓为精神”,“得亭榭而明快,得鱼钓而旷落。此山水之布置也”,又说“山水楼观,以标胜概”(郭熙《林泉高致>)。后来清代王概发挥了郭熙上述见解: “凡山水中之有堂户,犹人之有眉目也。” “凡房屋画法,必须端详山水之面目所在,天然自有结穴。”(沈心友、王概等《芥子园画传》)

文徵明的大量题画诗在谈到亭、台、楼、阁、寺、观等衬景因素时也阐发了类似的见解。根据他的题画诗,这些衬景因素的“眉目”提醒作用往往通过两种方式加以实现,即“显”和“藏”。亭、台、楼、阁常以“显”的方式,而寺、观则多为“藏”的方式。

文徵明题画诗论“亭”曰:

长松荫高原,虚亭写清泚。重重夕阳山,忽堕清谈里。(《为陈子复画扇戏题》)

溪亭面虚旷,乃在山之阳。(《题子畏岩居高士图》)

翼翼虚亭假碧渠,坐令城市类溪居。(《题石田钓月亭图》)

翼然榱桷涌虚亭,阁道萦纡带流水。(《题王孤云为朱泽明写虚亭》)

亭下林阴扫不开,庭前山色翠时堆。(《题画》)

长林结暝昼生寒,坐爱虚亭带浅滩。(《题画》) 文徵明题画诗论“台”日: 夕阳苍翠登此台,台下春波一镜开。(《题画》)

清秋携手夕阳台,水碧山明锦幛开。(《题画》)

题画诗论“楼”日:

绿树阴阴水浸流,夕阳西下见高楼。(《题周东邨画》)

百尺飞云画栋晴,水洗楼宇瞰虚明。(《寄西楼》)

别离先重明朝忆,竹林萧萧雨满楼。(《题画赠别陈卫南》)

有约去登江上阁,风烟都在曲楼西。(《题画》) 明月烟波情满月,思君独上夕阳楼。(《题画送履仁赴洞庭》)

雪里一楼高百尺,楼中人与雪俱清。(《题画》)

题画诗论“阁”曰:

潭潭虚阁带湾埼,山木苍苍结夏帏。(《题画》)

突兀群山叠翠屏,临流草阁瞰虚明。(《题画》)

水阁虚明占胜概,野情萧散在沧州。(《题画》)

暝色一川风雨楼,有人高阁望归舟。(《题画》)

试登高阁望,浩渺同一色。(《题画》)

亭、台、楼、阁作为衬景因素之所以能够显露出来,一方面是与它们在山水布局所处的较高位置相关。如上述“高原”上的“亭”,俯瞰“春波”“水碧”的“台”,“百尺飞云”的高楼,可望“风雨”“暝色”的“高阁”。还有所谓“翼然榱桷涌虚亭”“夕阳苍翠登此台” “雪里一楼高百尺”“试登高阁望,浩渺同一色”,这些诗句都是在描写亭、台、楼、阁在山水中的位置之高。后来清代龚贤曾就山水之“亭”而说,“亭子宜着高爽处”(龚贤《画诀》)。清代王概也说“画中须筑层楼”,“使人望之而有手扪星辰、气吞河岳之概”(沈心友、王概等《芥子園画传》)。这与文徵明题画所描绘的情形是一致的。应当说,这些衬景正是因“高”而占“胜概”(以标胜概),也因“高”而“显”。另一方面则是这些衬景与其周围自然环境虚实对比有关。题画诗一再提到“虚亭”“虚阁”“楼宇虚明”,环绕它们的则是“松荫碧渠”“山色翠堆”“长林暝色”“绿树阴阴”“竹树萧萧”“林峦深草”“群山叠翠”,正是在这种虚实对比之中,衬景因素才得以凸显。或按文徵明的说法,亭、台、楼、阁(虚)乃是因为这些自然物象(实)的衬托而被“翼然”“突兀”“涌”现出来的。也正因为如此,这些衬景才会成为山水的“眉目”,山水的“布置”也才因之“明快”“旷落”而富有精神和“趣味”。 而寺、观作为山水衬景则多以“藏”的方式加以显现。这在很大程度上是由寺、观建筑的文化内涵所决定的。如果说,亭、台、楼、阁在山水布局中的“显”多以“虚”“高”“旷”“突”为主要形态的话,那么寺、观之“藏”则以“隐”“深”“幽”“僻”为主要特征。宋代韩拙说“画僧道寺观者,宜掩抱幽谷,深岩峭壁之处”,“务要幽僻”,这是因为寺观乃为“隐遁之士”“放逸之徒”的居舍。另据邓椿《画继》所载,宋代画院“取士”,“以考艺能”,出一题日:“乱山藏古寺。”得魁者“画荒山满幅,上出幡竿,以见藏意”。后来清代盛大士说“琳宫梵宇,意取清幽”(盛大士《溪山卧游录》),汤贻汾也说“寺每翳于深林”(汤贻汾《画筌析览》)。文徵明不少题画诗在提及寺、观时同样强调了这一衬景的“隐”“深”“幽”“僻”的特征:

天寒万木僵,月出四山静。积雪缟清夜,幽崖自辉映。(《雪夜宿楞伽寺》)

古寺幽深带碧川,坐来清昼永于年。虚堂市远人声断,小砌风微树影圆。(《东禅寺》)

帝京何处少氛埃,古寺幽深背郭开。(《与林志道兵部宿碧峰寺》)

上挽紫芙蓉,下濯清潺湲。时依万木末,忽出层云间。

青壁拥莲宇,白云护松关。山僧掩关卧,不知身在山。(《题巨然冶平寺图卷》)

其实前几首咏“寺”之诗非题画诗,而是文徵明游寺的真切记录。其寺或置于“幽崖”之间,或处于“幽深”之境,皆为“万木”“树影”“城郭”所掩蔽,这是现实之寺(古寺)的“藏”。同样山水布局中寺之衬景也是“依万木”“青壁拥”“护松关”“层云间”,也是被掩蔽起来,这就是山水之寺的“藏”。所以寺观之衬景就具有“隐”“深”“幽”“僻”的审美特征。寺观之“藏”同样可以成为山水之“眉目”,可以表现山水另一番“精神”和“趣味”。在谈到山水衬景作用时,清代汤贻汾曾说它们可以“收束景光”(汤贻汾《画筌析览》),秦祖永说“真有引入入胜之妙”(秦祖永《绘事津梁》)。山寺之“藏”的作用就在于“收束景光”,山水之寺的“隐”“深”“幽”“僻”的特征更是进一步使之产生“引入入胜之妙”,这是“寺观”衬景成为山水“眉目”和“精神”“趣味”所在的—个重要原因。

前文曾指出,文徵明题画诗对山水“阔远”做过阐发。应当说,亭、台、楼、阁对于营构“阔远”之境显然有—种引发作用,而寺观衬景则深化和延伸了“幽远”之境。此外,文徵明题画诗还提及了桥梁、飞禽等衬景因素。如“夕阳孤鹜淡江痕”“遥天一线鸥飞剩”“不尽秋光雁影遥”“鸿雁欲来天拍水”“雁飞漠漠江茫茫,野禽飞尽白烟生”,这些飞禽(鹜、鸥、雁)衬景不仅可以使山水画面洋溢出一派生机,还将人的视野引向“江痕”“遥天”,引向“漠漠茫茫”的远方,一句话,引向—种阔远之境。而“桥梁”衬景则使人的视线“收束”到幽僻之境,如“幽居环玉涧,历涧小桥横”,“飞桥细路缘翠壁,偃松绝壑临苍坻”,“竹林深深覆屋庐,小桥宛转通情渠”,“斜桥曲径带流水,白日疏篱荫浓绿”,“扶藜度桥去,春在草堂西”,“短策过桥去,苍苔有落花”,“小桥独眺处,斜阳总是诗”,“春山突兀野侨横,万木萧萧杂涧声”,“枫叶萧萧溪水流,小桥流水路偏幽”。由此可知,无论是“飞禽”还是“桥梁”,无论是亭、台、楼、阁,还是寺观、扁舟以及衬景人物,不仅可以赋予山水画某种人文主题,而且有助于山水意境的营构。有了这些衬景因素,不仅使山水画面获得了令人瞩目的“眉眼”,而且还使之平添一番“精神”和“趣味”,这就是山水衬景的审美价值。文徵明是明代山水画大师,又是擅长山水衬景的高手,他的题画诗(包括跋文)对衬景审美价值的阐发,在继承前人思想的同时,又有所发挥,内容丰富,灼见迭出,既散发着浓郁的诗清,又凝结着绘画实践的美学智慧,值得我们重视和研究。