斜前方入路腰椎椎间融合术治疗腰椎布鲁杆菌性脊柱炎的临床分析

2018-05-08赵明伟周伟东胡全君李磊张明磊刘朝阳

赵明伟 周伟东 胡全君 李磊 张明磊 刘朝阳

布鲁杆菌病是由布鲁杆菌感染引起的急性或慢性人畜共患的系统性变态反应性传染病,易侵犯骨关节导致骨关节感染性病变,当侵袭脊柱或椎体时称为布鲁杆菌性脊柱炎[1];当感染病灶形成脓肿,压迫脊髓、椎体和(或)椎间盘破坏较重导致椎体失稳等情况时,需要进行外科手术治疗。手术方法包括前路、后路和前后联合入路[2];目前,通过前入路采用微创的术式治疗腰椎布鲁杆菌性脊柱炎尚未发现相关的文献报道。斜前方腰椎椎间融合术(oblique lumber interbody fusion,OLIF)由Silvestre等[3]于2012 年首先报道,该术式可明显减少手术创伤、术中出血量,缩短手术时间及患者康复时间,现已成为治疗腰椎退变性疾病的经典微创术式。青岛市胸科医院自2015年3月开始尝试OLIF技术治疗腰椎布鲁杆菌性脊柱炎,取得了较好疗效,现予以总结,以期为椎体外科手术治疗提供临床参考。

资料和方法

一、选取对象

选取2015年3月至2017年10月青岛市胸科医院收治的符合纳入标准的腰椎布鲁杆菌性脊柱炎患者20例,其中男17例,女3例;年龄46~67岁,平均(57.01±2.34)岁;病灶位于腰椎1~2 者2例、腰椎2~3者5例、腰椎3~4者7例、腰椎4~5者6例;均有椎体和(或)椎间盘破坏较重导致椎体失稳的情况,7例患者并发马尾神经或神经根受压症状,具备斜前方腰椎椎间融合术手术指征。所有患者布鲁杆菌血清试管凝集试验(SAT)检测滴度为1∶100、结果为“++”以上,布鲁杆菌虎红平板凝集试验阳性。所有患者均有羊密切接触史。排除腰5~骶1椎间隙感染患者。

二、术前准备

1.术前实验室检查:(1)所有患者均完善血常规、血红细胞沉降率(ESR)、C-反应蛋白(CRP)、肝肾功能等相关检查。(2)布鲁杆菌血清虎红平板凝集试验:符合《布鲁氏菌病诊疗指南(试行)》[1]的要求。反应强度的判定标准为: “-”为无凝集,呈均匀粉红色;“+”为稍能看到凝集,稍有卷边形成,凝集物间液体呈红色; “++”为形成明显卷边,凝集块间液体稍清亮。 “+++”为凝集反应较强; “++++”为凝集块呈菌丛状,凝集块间液体清亮明显;凡出现“+”以上反应者均为阳性。(3)布鲁杆菌血清试管凝集试验:抗原使用时做1∶20稀释,被检血清分别稀释为1∶12.5、1∶25、1∶50、1∶100、1∶200,同时设阴、阳性血清对照。将抗原和血清各加0.5 ml 于试管中,置36~37 ℃作用4 h后观察凝集试验结果。结果判定:牛、马、鹿、骆驼血清:1∶100 滴度下“++”为阳性;1∶50滴度下 “++”为可疑。猪、羊、犬:1∶50滴度下“++”为阳性,1∶25滴度下 “++”为可疑。试验结果为“可疑”的动物,应于3~4周后重新采血检验,仍为可疑时,判为阳性。

2.影像学检查:摄取腰椎正侧位、侧位动力位片,行腰椎MRI检查、腰椎CT平扫及腹腔动静脉显影扫描,将获取的医学数字成像和通信数据输入个人计算机,使用医学影像控制系统(materialise interactive medical image control system,MIMICS)软件进行建模,通过数字模型模拟手术入路,计算使用通道长度和手术切除范围等,最后采用3D打印技术,打印1∶1模型再次模拟手术并进行体表标记手术切口。观察椎体及椎间盘破坏情况。

3.术前治疗:给予患者药物治疗2~4周,具体治疗方案:多西环素0.1 g/次,2次/d;利福平0.45~0.90 g/次,1次/d,均为口服。头孢曲松钠2.0~3.0 g/次,1次/d,静脉滴注。

三、OLIF手术方法

1.后路内固定:所有患者采用后路经皮或多裂肌入路病椎间内固定,取俯卧位,腹部悬空,采用C-形臂X线仪透视下准确植入4枚椎弓根螺钉,适当撑开椎间隙,经皮穿棒内固定。

2.前路病灶清除:前路采用侧卧位,切口位置以病变间隙为中心,沿着第12肋骨尖部与耻骨联合连线方向做一连线,再将术前标记切口位置调至一致方向,并做一长3~4 cm的手术切口,切开皮肤、皮下组织及腹外斜肌肌膜,沿肌纤维方向分离腹外斜肌、腹内斜肌及腹横肌到达腹膜外间隙;用手指或骨膜剥离器钝性分离腹膜外间隙,采用小“S”拉钩将腹膜及内脏向对侧牵拉,显露病变间隙;骨膜下适当向后方剥离腰大肌(尤其右侧入路更应该剥离腰大肌),充分显露血管与腰大肌间隙,并安装可扩张通道,通道中心正对病变椎间盘,连接冷光源。切开纤维环,清除坏死椎间盘组织,彻底刮除终板,至病变椎体显露出健康骨面,进一步向后方刮除病变组织,并对神经根和硬膜囊进行减压。彻底冲洗病灶后病灶处放置腹膜外负压引流,术后引流量少于10 ml以内时可拔出引流管。

3.取髂骨植骨:减压完成后,测量椎间缺损长度,并与髂前上棘取一合适的三面皮质骨骨块植入椎间缺损处,探查后方无压迫,放置负压引流管一根,撤出通道,肌肉复位,缝合切口。

四、观察指标及评估方法

1.观察指标:(1)植骨融合情况。术后第3、6个月末行腰椎正侧位X线摄影复查,如果植骨面模糊则同时行CT三维重建复查,以观察植骨融合情况。(2)脊髓损伤分级按Frankel分级(脊髓损伤严重程度的评定标准)。 A级:损伤平面以下深浅感觉完全消失;B级:损伤平面以下深浅感觉完全消失,仅存某些骶区感觉;C级:损伤平面以下仅有某些肌肉运动功能,无有用功能存在;D级:损伤平面以下肌肉功能不完全,可扶拐行走;E级:深浅感觉、肌肉功能及大小便功能良好,可有病理反射。(3)术后采用疼痛视觉模拟评分法 (visual analogue score,VAS)评估疼痛程度。0分为无痛;1~3分为轻度疼痛;4~6分为中度疼痛;7~10分为重度疼痛。(4)临床症状,包括发热、多汗、乏力、腰痛等。(5)WBC、ESR、CRP水平。

2.疗效评价: 中华人民共和国卫生部2012年颁布《布鲁氏菌病诊疗指南(试行)》[1]中未提到治愈标准,强调布鲁杆菌病血清学检测结果不作为疗效判定标准。本研究评价腰椎布鲁杆菌病性脊柱炎的治愈标准为:治疗4~6个月后临床症状消失,WBC、ESR、CRP水平正常,脓肿吸收,椎间植骨融合。随访时间为6~18个月.

五、统计学处理

采用SPSS 19.0软件对数据进行统计学分析,手术前后计量数据采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.本组患者手术的一般情况:手术时间为40~90 min,平均(65.00±8.21) min。出血量200~400 ml,平均(290.53±37.25) ml。

2.手术前后患者影像学改变情况:术前5例患者显示椎旁脓肿,末次随访脓肿消失。

3.手术前后患者临床症状、体征及各项检测指标的变化:术前患者发热16例,腰痛20例,术后发热症状均消失。VAS评分、WBC、ESR、CRP水平手术前后差异均有统计学意义(P值均<0.05)(表1)。脊髓损伤Frankel分级术前均为 E级,末次随访时均恢复正常。

4.并发症及处理情况:在手术显露过程中出现腹膜损伤1例,术中给予修补愈合;腰椎4~5手术导致交感神经链一过性损伤1例,术后4周症状消失;1例腰椎3~4手术患者,由于植骨块位置偏后导致对侧神经根受压,术后出现对侧神经根疼痛1例,给予再手术调整骨块位置后症状消失。

5.治疗疗程及疗效评价:本组患者药物治疗疗程为6个月,所有患者在3~6个月时行腰椎正侧位X线摄影及CT三维重建复查,均见植骨融合。术后随访6~18个月,无复发,20例植骨融合均满意。

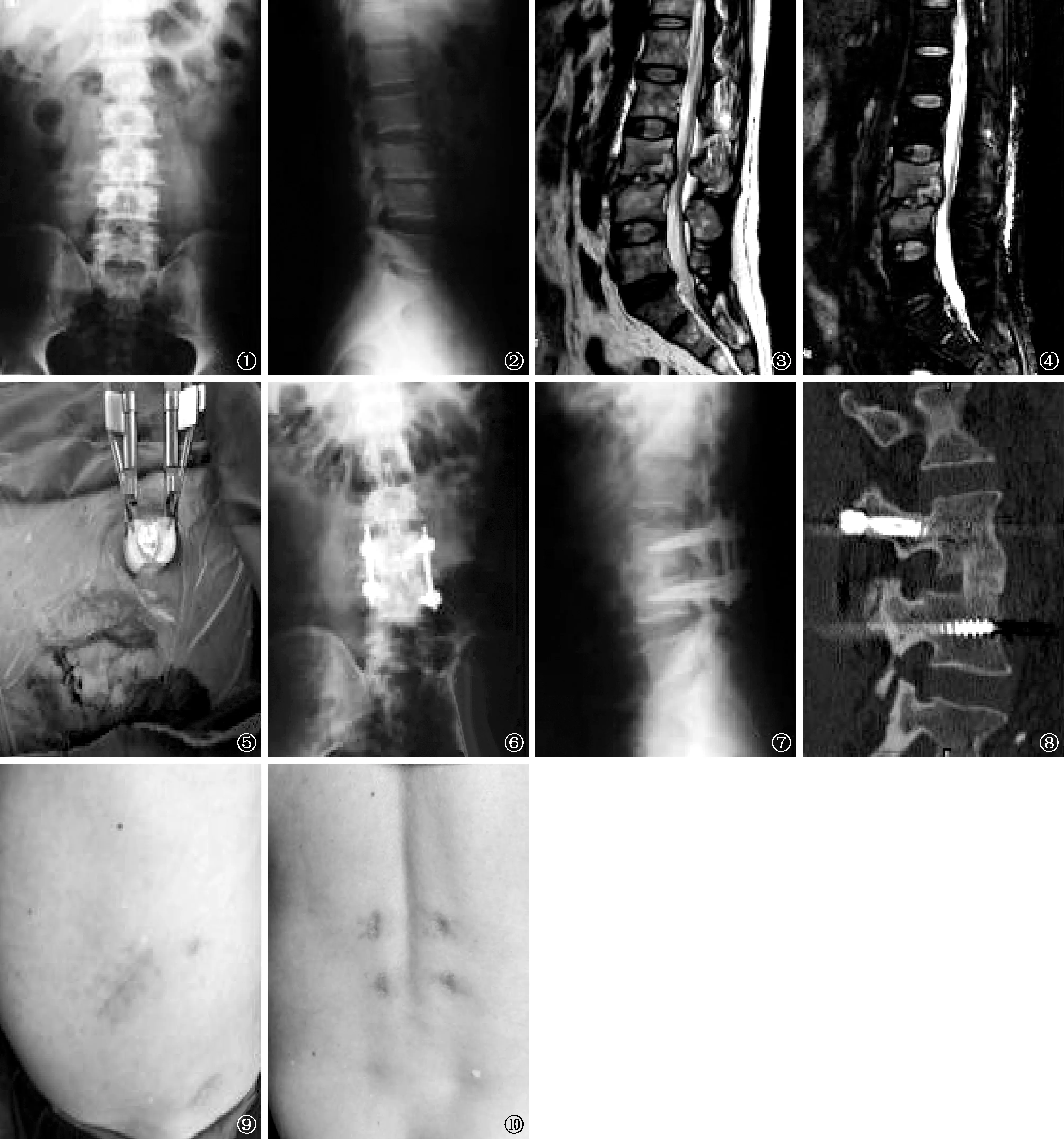

6.典型患者介绍:患者,男,53岁。腰部疼痛6个月,ESR 28 mm/1 h,虎红平板试验阳性,布鲁杆菌血清试管凝集试验1∶400滴度下结果为“++”,腰椎穿刺取肉芽组织标本送培养明确为布鲁杆菌,诊断:腰椎布鲁杆菌性脊柱炎,给予利福平、多西环素、头孢曲松钠治疗,4周后腰部疼痛加重,给予斜前方入路腰椎椎间融合术治疗,术后6个月行CT三维重建复查,显示植骨块融合满意。

讨 论

布鲁杆菌性脊柱炎是由布鲁杆菌在脊柱椎体及椎间盘感染导致的一种特异性脊柱感染性疾病,腰椎发病率最高[4]。大部分学者认为,早期初治且脊柱局部症状较轻、脊柱稳定且椎间盘炎性改变无破坏、椎体骨破坏灶或脓肿较小、无神经功能障碍的患者,选择单纯药物治疗可以取得较好的疗效;但对于剧烈腰痛、脊髓受压、神经功能受损、脊柱不稳定及脓肿较大、经规范化药物治疗后仍无法改善的患者,采用手术治疗是必要的[5-7]。有学者对具有手术适应证的患者进行了手术治疗,获得了满意的临床疗效,并且提出对于脊柱病变部位顽固性疼痛、病灶较大且难以吸收的椎旁脓肿或腰大肌脓肿、脊髓或神经根受压、脊柱不稳定等局部症状不见好转者应实施手术干预治疗[8-9]。

表1 本组20例患者手术前后WBC、ESR、CRP检测水平及VAS评分的变化情况±s)

图1~10患者,男,53岁,布鲁杆菌性脊柱炎。图1,2为术前腰椎正侧位X线摄影,可见腰3~4椎间隙变窄;图3,4为术前MRI检查,可见腰3~4椎间盘破坏,椎体后缘破坏,硬膜囊受压;图5 为术中安装可扩张通道后,可见椎间盘破坏;图6~8为术后6个月腰椎正侧位X线摄影(图6,7)和CT三维重建(图8)复查,可见植骨融合;图9为手术切口瘢痕;图10为后路内固定手术切口瘢痕

文献报道,斜前方腰椎椎间融合术的适应证主要包括:退行性腰椎滑脱、椎间盘源性腰痛、腰椎管狭窄症、腰椎节段不稳定、腰椎术后邻近节段退变、退行性腰椎侧凸、腰椎术后翻修、椎间隙感染、创伤、肿瘤等疾病的椎间融合[10-14],且均为左侧入路完成手术;但对腰椎布鲁杆菌性脊柱炎的部分患者,脓肿可能在右侧或者神经压迫在右侧,所以本研究部分手术选择了右侧入路。但由于右侧入路下腔静脉和腰大肌间隙较左侧小,所以在安装通道时可能会出现灾难性的医原性损伤;为避免损伤的发生,笔者的经验是在暴露到达病变间隙后,采用小“S”拉钩将腹膜和内脏向对侧牵拉,将腰大肌沿骨膜下适当向后方剥离,充分暴露腰大肌和血管间隙后直视下安装可扩张通道,通过该方法可以减少OLIF术后的相关并发症。

腰椎布鲁杆菌性脊柱炎可导致椎间盘周围、椎体破坏及椎旁脓肿的形成,具备前路手术指征,采用斜前方腰椎椎间融合术技术在可扩张通道的支持下,自肌肉间隙和腹膜外自然间隙到达病变部位,创伤小,对腹壁肌肉起到了保护作用,2.5~4 cm切口即可完成手术。经斜前方彻底清除感染组织、取髂骨直视下在椎间植骨融合,本组患者植骨均在3~6个月内融合,植骨融合率高,恢复快。结合后路钉棒系统行微创内固定,可以避免内固定与感染病灶接触,保持后结构完整,避免了后路病灶清除植骨融合对脊柱后结构的医原性破坏;另一方面钉棒系统内固定属于三柱固定,可以早期进行负重,便于患者快速康复。

有文献报道,斜前方腰椎椎间融合术对神经不能直接减压,只能通过椎间高度的撑开和椎间盘的切除起到对神经间接减压的目的[16]。本组患者手术前有7例患者椎管内有压迫,由于有冷光源的补光,在切除椎间坏死组织后可以清晰地看到后纵韧带和椎管内的致压物,并在直视下完成神经减压。根据Silvestre 等[3]报道,斜前方腰椎椎间融合术可以完成腰1~骶1椎间融合,本组患者包含腰1~2至腰4~5的椎间隙,腰1~2间隙由于肋骨阻挡,手术时切除部分肋骨尖部可以显露更加充分。对于腰5~骶1退变患者,斜前方腰椎椎间融合术可以通过血管内侧完成椎间融合,但对于腰椎布鲁杆菌性脊柱炎的部分患者需要直视下减压,斜向安装通道对直接减压存在难度,故本组中排除了腰5~骶1病变的患者。

根据文献报道,斜前方腰椎椎间融合术大体有如下并发症:终板骨折与下沉、短暂性腰部乏力与大腿麻木、节段性动脉损伤,输尿管损伤,神经功能损伤、大血管损伤、腹膜损伤、交感神经链损伤等;术后长期并发症包括手术部位感染、再手术等[16-17]。本组患者在显露过程中出现腹膜损伤1例,给予修补;腰椎4~5手术导致交感神经链损伤1例,术后对侧神经根疼痛再手术1例,远远少于文献报道。笔者认为,可能与手术所采用的显露方法的改进有关;笔者的经验是使用骨膜剥离器逐渐显露腹膜外,当到达腰大肌与血管间隙时,采用小“S”拉钩向对侧牵拉保护神经及血管,再将腰大肌前缘适当剥离,充分显露手术视野后直接安装可扩张通道,这样在安装通道过程中均为直视下操作,可以大大降低斜前方腰椎椎间融合术所致的近期并发症。

综上所述,斜前方腰椎椎间融合术创伤小、出血少、康复快,结合后路病椎间经皮椎弓根内固定术,是腰椎布鲁杆菌性脊柱炎行斜前方病灶清除、植骨融合理想的微创技术及最佳的微创手术搭配方案。

[1] 中华人民共和国卫生部办公厅.办公厅关于印发布鲁氏菌病诊疗指南(试行)的通知. 卫办医政发〔2012〕117号.2012-10-08.

[2] 蔡晓宇,买尔旦·买买提,牙克甫·阿不力孜.布鲁杆菌病性脊柱炎的诊治及鉴别诊断.中国防痨杂志,2017,39(12):1348-1352.

[3] Silvestre C, Mac-Thiong JM, Hilmi R, et al. Complications and Morbidities of Mini-open Anterior Retroperitoneal Lumbar Interbody Fusion:Oblique Lumbar Interbody Fusion in 179 Patients.Asian Spine J, 2012, 6(2): 89-97.

[4] 杨新明.脊柱疾病.北京:科学技术文献出版社,2011:271-275.

[5] Smailnejad Gangi SM,Hasanjani Roushan MR,Janmohammadi N,et al. Outcomes of treatment in 50 cases with spinal brucellosis in Babol,Northern Iran.J Infect Dev Ctries,2012,6(9): 654-659.

[6] Giannitsioti E,Papadopoulos A,Nikou P,et al. Long-term triple-antibiotic treatment against brucellar vertebral osteomyelitis.Int J Antimicrob Agents,2012,40(1):91-93.

[7] Katonis P,Tzermiadianos M,Gikas A,et al. Surgical treatment of spinal brucellosis.Clin Orthop Relat Res,2006,444:66-72.

[8] 杨新明,孟宪勇,张瑛,等. 手术治疗胸腰椎布鲁杆菌病性脊柱炎. 中国脊柱脊髓杂志,2012,22(7):600-606.

[9] 买尔旦·买买提,田娟,盛伟斌,等. 布鲁杆菌病性脊柱炎的诊断与手术治疗.中华骨科杂志,2012,32(4):323-330.

[10] Mobbs RJ, Phan K, Malham G, et al. Lumbar interbody fusion: techniques, indications and comparison of interbody fusion options including PLIF, TLIF, MI-TLIF, OLIF/ATP, LLIF and ALIF. J Spine Surg, 2015, 1(1): 2-18.

[11] Woods KR, Billys JB, Hynes RA. Technical description of oblique lateral interbody fusion at L1-L5 (OLIF25) and at L5-S1 (OLIF51) and evaluation of complication and fusion rates. Spine J, 2017, 17(4): 545-553.

[12] Ohtori S, Mannoji C, Orita S, et al. Mini-Open Anterior Retroperitoneal Lumbar Interbody Fusion: Oblique Lateral Interbody Fusion for Degenerated Lumbar Spinal Kyphoscoliosis.Asian Spine J, 2015, 9(4): 565-572.

[13] Zairi F, Sunna TP, Westwick HJ, et al. Mini-open oblique lumbar interbody fusion(OLIF) approach for multi-level discectomy and fusion involving L5-S1: Preliminary experience. Orthop Traumatol Surg Res, 2017, 103(2): 295-299.

[14] 张建锋, 范顺武, 方向前, 等. 斜外侧椎间融合术在单节段腰椎间盘退行性疾病中的应用. 中华骨科杂志, 2017, 37(2): 80-88.

[15] 杜鑫冲,杨新明.腰椎布鲁杆菌脊柱炎一期后路病灶清除短节段内固定术可行性分析.实用骨科杂志, 2015, 21(2):110-114.

[16] Abe K, Orita S, Mannoji C, et al. Perioperative Complica-tions in 155 Patients Who Underwent Oblique Lateral Interbody Fusion Surgery: Perspectives and Indications from a Retrospective, Multicenter Survey. Spine (Phila Pa 1976), 2017, 42(1): 55-62.

[17] Ohtori S, Orita S, Yamauchi K, et al. Mini-Open Anterior Retroperitoneal Lumbar Interbody Fusion: Oblique Lateral Interbody Fusion for Lumbar Spinal Degeneration Disease. Yonsei Med J, 2015, 56(4): 1051-1059.