民生投入与经济发展的耦合协调及影响因素

2018-05-07宋美喆胡宗义

宋美喆,胡宗义

(1.湖南大学 经济与贸易学院,湖南 长沙 410079;2.湖南财政经济学院 财政金融学院,湖南 长沙 410205)

在经济“新常态”下,中国经济正逐渐从投资驱动转向消费拉动,经济下行压力持续加大。而改善民生则在缓解社会矛盾、维护社会公平正义的同时,有助于扩大消费需求,促进经济结构转型,进而提高经济发展水平。由于重要性日益凸显,民生已成为社会关注的热点和现阶段国家治理的核心任务之一。特别是“十三五”规划围绕着当前民生领域中的焦点问题,提出了一系列改善民生的重要举措,强调“以民生为本”“坚持经济发展以改善民生为出发点和落脚点”,把民生提升到一个前所未有的高度。加大民生投入已成为中国政府必然的现实选择,近年来各级政府不断优化财政支出结构,进一步将资源投向就业、社会保障、教育、医疗卫生等民生领域。一方面,民生投入并非是越多越好,过多或过少的民生投入都会阻碍经济的发展;另一方面,民生投入的力度又在很大程度上依赖于经济发展水平,受经济发展的制约。经济发展为改善民生创造了条件,没有经济发展带来的物质保障,民生的持续改善也将难以为继。可以说,两者互为因果,存在唇齿相依的关系。在此背景下,探究民生投入与经济发展间的深层次关系,对于进一步推进经济社会协调发展,实现经济发展和改善民生双赢的目标具有重要的理论意义和现实意义。

一、文献综述

现有关于民生投入与经济发展关系的研究主要从两大方向展开。

一是分析民生投入总体对经济发展的影响。民生投入属于中国具体国情之下的特有名词,国外多以民生投入的近义词“社会性支出”(social spending)*20世纪90年代,经济合作与发展组织(OECD)成员国建立了社会支出数据库,将政府社会性支出涵盖内容划分为养老支出、社会救助支出、医疗支出、遗属支出(社会抚恤金、丧葬费用)、失业保障支出、劳动市场支出(对劳动力的培训等费用)、住房支出(住房补贴、租房补助金)等方面。作为研究对象,分析其影响。佩尔森和塔贝利尼(Persson & Tabellini,1994)基于1960—1985年OECD成员国的面板数据,利用工具变量估计方法研究发现,社会性支出对经济发展有阻碍作用,但并不显著[1]。阿朱那等(Arjona et al.,2001)基于1970—1998年OECD成员国的面板数据,利用广义矩估计-工具变量估计方法研究得出类似结论,即社会性支出对经济发展有显著负面影响[2]。崔(Cho,2009)将研究样本分为发展中国家和发达国家,发现对于不同经济发展水平,社会性支出呈现不同作用,发达国家为显著阻碍,发展中国家则为显著促进[3]。巴达西(Baldacci,2004)基于1975—2000年120个国家的面板数据进行研究,结果表明社会性支出的增长有助于经济发展水平提高[4]。支持同样观点的还有格洛瓦和波朗(Grauwe & Polan,2005)[5]、林德特(Lindert,2006)[6]、阿拉姆等(Alam et al.,2010)[7]等。中国学者对民生投入的研究起步较晚,有关民生投入与经济发展关系的探讨还比较少。赵天奕(2012)采用平滑转换自回归模型进行研究,发现1978—2010年中国民生财政对经济发展的影响呈现非线性特征[8]。杨志安等(2013)利用中国1981—2011年的数据进行协整分析,发现财政民生投入与经济发展呈正相关,但其弹性系数较小[9]。

二是分析民生投入中某一具体类型与经济发展间的关系。如,李和江(Lee & Chang,2007)以1952—2003年中国台湾地区数据为样本,利用三阶段最小二乘估计法实证分析了社会福利支出对经济发展的影响[10]。阿比吉(Abhijeet,2010)利用格兰杰检验分析了1951—2009年印度教育支出与经济发展间的因果关系[11]。陈红玲和罗炳彦(2013)实证考察了2000—2009年中国15省教育经费投入对GDP的影响[12]。孙正(2014)基于1995—2012年中国26个省份的面板数据,采用广义矩估计法研究发现社会保障、医疗等非生产性支出会阻碍经济发展,而教育、科学技术等生产性支出则促进经济发展[13]。

综上所述,现有研究以两者间存在因果关系为前提,多是利用各种回归方法分析民生投入对经济发展的单向影响,得出或促进或阻碍的结论,对于两者是否处于协调状态还没有研究涉及。但民生投入与经济发展之间是相互促进、相互制约的,两者关系处于不断调整变化之中,仅靠回归分析难以捕捉其动态过程,且两者关系会受到哪些第三方因素的影响,通过哪些因素发生变化,现有研究还较少涉及。基于此,本文超越因果关系束缚,从系统耦合的角度考察两者间关系,通过测度中国民生投入与经济发展间的耦合协调程度,探究其时空特征,并找出影响耦合协调度的重要因素。

二、民生投入与经济发展间的互动机理

民生投入与经济发展关系的演进呈现出螺旋上升的轨迹,经历着从低水平协调向高水平协调的跃迁。两者间以经济发展为基础,且只有当民生投入与经济发展水平相适应时,其对经济发展的贡献才能达到最大,才能兼顾“惠民生”与“稳增长”的现实需求。

在发展经济和改善民生的取向上,提高经济发展水平通常是更加受到重视的一方,尤其是对于经济落后的发展阶段来说,如何提高经济发展水平更是被摆在首要位置。正所谓经济发展是一切其他方面发展的基础和关键,只有加快经济发展,增加社会财富,才能为其他各方面的发展提供坚实的物质基础。因此,此时更多的关注于经济发展是一个必要的选择。但当经济发展加速后,有限的社会资源被集中于基本建设等经济领域中,民生建设往往被忽视,可能会造成“民生缺失陷阱”。当民生投入严重不足,明显与经济发展水平不相适应时,相伴随产生“看病难”“上学难”“住房难”“养老难”等一系列问题,发展成果不能有效惠及全民,会降低公民的公平感。根据效率与公平的辨证统一关系,片面追求效率而忽视公平,可能会制约效率目标的实现。民生投入的缺乏会使得低收入者能够享受的基本公共服务严重不足,在市场优胜劣汰竞争机制的作用下,导致社会各个阶层贫富悬殊,从而破坏经济稳定发展的环境,经济效率也就难以持久。

民生投入不足的问题如果受到重视,政府用于民生投入的资源数量将持续增加,甚至弥补长期积累的民生欠账。当民生投入达到一定规模,并与经济发展水平相适应时,其将为经济发展提供有效动力。首先,民生投入能为公民提供平等的生存和发展条件,弥补贫困家庭对教育、医疗等人力资本投资的不足,提高全社会的劳动生产率和总产出。其次,低收入者的边际消费倾向较之于高收入者更强,但购买能力较低。民生投入可以为低收入者提供基本生活保障,增加低收入者的收入,减少贫困人口数量,提升社会购买力,刺激社会消费需求,使经济得到持续有效的拉动。最后,民生投入通过改善社会公平状况有助于缓解社会矛盾,减少社会冲突,为经济发展创造稳定的环境,并进一步促进经济发展水平的提高。同时,经济发展又为民生投入提供了财力支持保障,是民生投入规模扩张的物质基础,两者间更容易形成良性互动的局面。

但是,民生投入并不是越多越好,社会民生建设具有刚性特征,一旦确定了较高的投入标准,后期则很难降下来。当民生投入超过了经济发展能力的承受范围时,其将成为经济发展的负担,对经济发展的负面影响可能会超过对经济的拉动作用,造成“高福利陷阱”。像欧美的一些发达国家推行与经济发展水平不相适应的高福利制度,近年来面临着入不敷出的困境,政府财政收支严重失衡,导致财政赤字高企,使得高福利制度难以为继。这主要是因为,高民生投入下的高福利制度可能会破坏竞争机制,打击劳动者的积极性和创造性,使其对工作产生倦怠情绪,降低社会劳动生产率;并且大多数民生投入都具有消费性,不能实现价值的补偿和增值。而财政收入是有限的,过多增加民生领域投入就必须压缩其他用于生产性投资和基本建设方面的投入。过度压缩这些投入则意味着杀鸡取卵,消减宏观经济发展的活力,使民生投入的物质基础被削弱,并进而使民生投入成为无源之水无本之木,民生投入的刚性需求难以得到有力支撑。

综上,应该正确处理好民生投入与经济发展之间的关系,并遵循平衡互动原则,把握好两者关系取向的适时转化,有意识地对其进行动态调整,保证其有机统一。

三、民生投入与经济发展耦合协调度的测算及特征分析

(一)测算方法

为对民生投入与经济发展间的均衡发展程度进行测度,本文引入物理学中耦合的概念,采用应用较为广泛的由廖重斌(1999)[14]提出的耦合度测算方法:

(1)

式(1)中,C为耦合度,C∈[0,1],F(a)和G(b)分别为民生投入指数与经济发展水平指数,k为调节系数(k≥2),本文取k=2。当两者相互促进、相互适应时,耦合为良性,尤其是当F(a)和G(b)均为1时,耦合度达到最高,C=1。反之,当两者相互阻碍、相互制约时,耦合为恶性,尤其是C=0则意味着两者处于完全无关状态。但该模型存在不足之处,即难以判断民生投入与经济发展耦合的实际状态,有可能存在民生投入与经济发展水平均较低,但两者间的耦合度较高的情况。因此,仅仅依靠耦合度反映两者是否处于协调发展状态可能会得到较为片面的结论。

令T=αF(a)+βG(b),T反映了经济发展与民生投入的整体水平,为综合协调指数。本文进一步引入公式(2),以测算民生投入与经济发展间的耦合协调度:

(2)

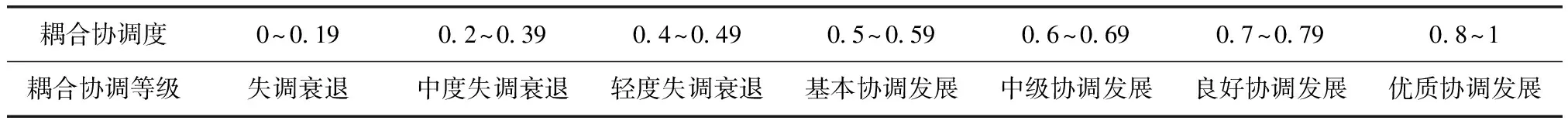

D为两者的耦合协调指数,α和β反映了经济发展与民生投入的相对重要程度,为待定系数,当两者同样重要时,α=β=0.5。考虑到经济发展与民生投入之间的相互作用是不对称的,两者地位并不完全对等,经济发展水平的提高必然能够为民生投入规模的扩张提供财力和物力的支持和保障,而经济发展受多种因素共同影响,民生投入并非是经济发展水平提高的决定因素和唯一动力,故取α=0.4,β=0.6。进一步根据廖重斌(1999)[14]的研究,将耦合协调度划分为7个等级,如表1所示。

表1 耦合协调度等级划分标准

(二)指标选取及数据来源

1.指标说明

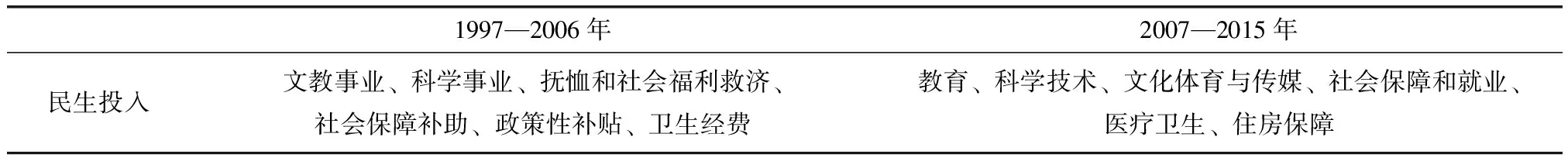

经济发展水平,用人均GDP表示。

民生投入规模,用各项民生投入规模之和与GDP之比表示。在借鉴已有研究成果的基础上,本文认为民生投入作为经济发展成果惠及全民的最直接反映,是与人民群众生活水平密切相关,以满足人民群众健康权、教育权、劳动权等最基本权利为目的的财政投入,其中涵盖了教育、医疗卫生、文体与传媒、社会保障、住房保障等方面。因2007年中国实施了全面的政府收支分类改革,本文根据财政部发布的《政府收支分类科目设置说明与新旧科目转换方法》,参照赵天奕(2012)[8]、童效金(2012)[15]等人的方法,对1997—2006年及2007—2015年的民生投入项目进行归类整理,以保证改革前后数据的可比性,见表2。

表2 1997—2015年政府财政支出项目分类

2.样本数据说明

因港澳台三地数据统计口径与其他地区不一致,为保持数据的横向可比性,故这三地均未包含在研究范围之内,本文以其他31个省级区域作为研究样本。另因重庆1997年从四川省划出成为继北京、天津、上海之后第四个中央直辖市,为保持数据的纵向可比性,本文的研究时间跨度为1997—2015年。并且这一时间段基本上涵盖了中国民生事业发展演变的全部过程,民生建设被逐渐摆到了与经济建设同等重要的位置,因此具有较强的研究意义。

数据来源于1998—2016年的《中国统计年鉴》,个别缺失数据用前后两年的平均值作插补。为剔除价格指数影响,分别用以1997年为基期的GDP平减指数和CPI指数对经济发展水平指标和民生投入指标进行处理,取其实际值。为解决指标数据量纲不一致问题,采用式(3)对各指标进行无量纲化处理:

(3)

其中,rij为第i年第j个省份某项指标的原始数据值,Rij为无量纲化处理后的数值,rmax为某指标在样本期内的最大值。

(三)耦合协调度的时空动态分析

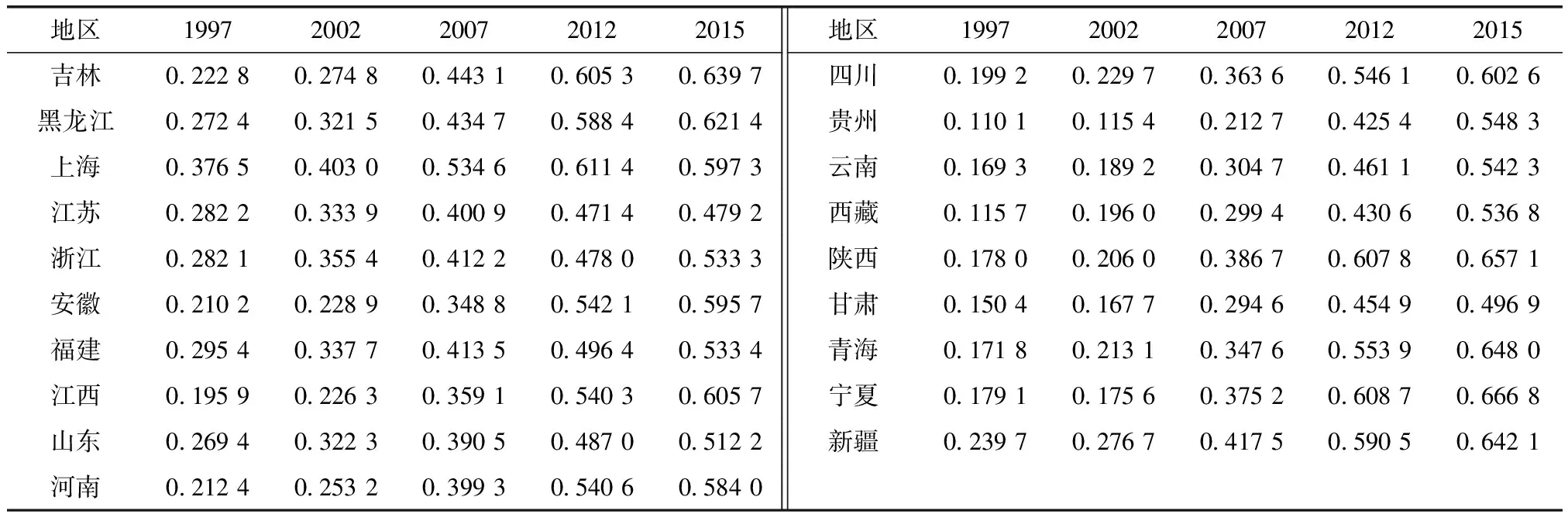

利用式(1)和式(2)对各省级区域1997—2015年民生投入与经济发展间的耦合协调度进行测算,因篇幅限制,仅列出1997年、2002年、2007年、2012年、2015年的测算结果,见表3。

表3 各省级区域1997—2015年民生投入与经济发展耦合协调度的测算结果

表3(续)

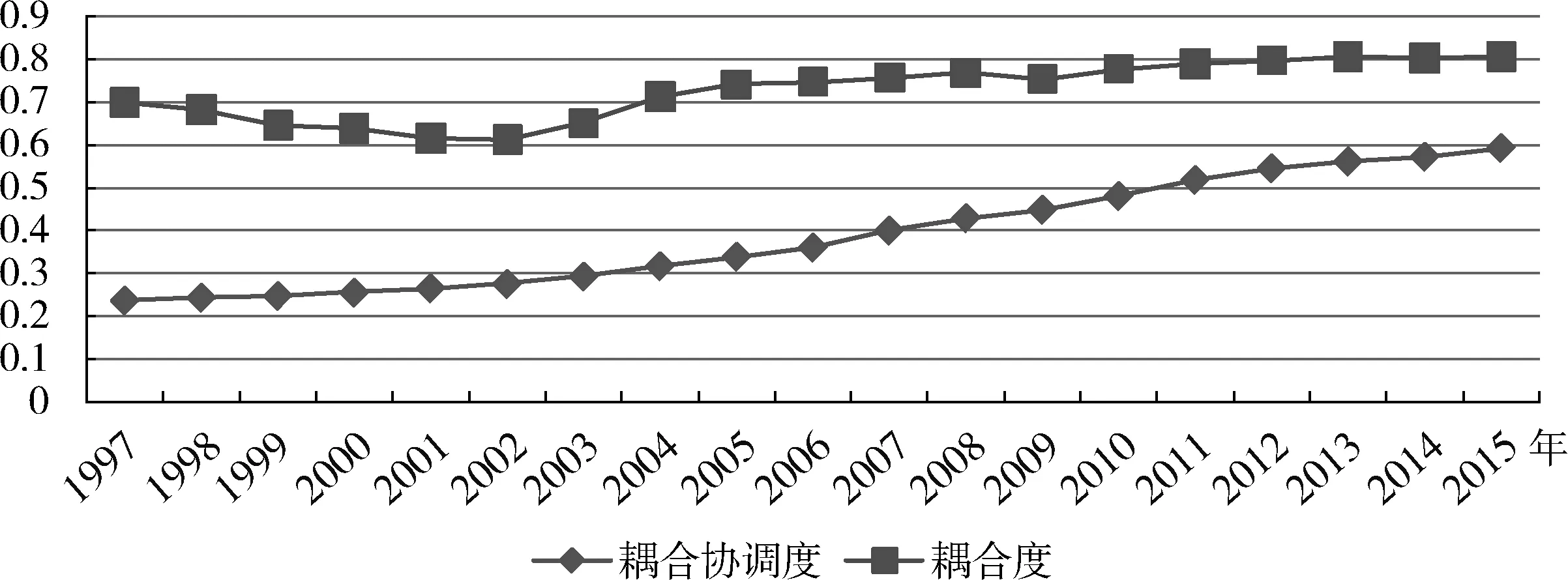

图1 1997—2015年全国民生投入与经济发展的耦合协调度和耦合度

从整体来看(如图1所示),1997—2015年全国民生投入与经济发展耦合协调度和耦合度的平均水平分别为0.389 5和0.725 8,民生投入和经济发展表现出明显的互动关系,关联性较强,但由于两者的水平值都较低,导致两者的耦合协调度并不高,处于中度失调衰退等级,未来提升的空间还较大。考察期内,两者的耦合协调度呈逐年上升趋势,从1997年的0.237 8提高至2015年的0.593 7,耦合协调等级也从中度失调衰退向基本协调发展转变,两者基本形成了良性互动的局面。长期以来中国各级政府普遍形成了以GDP增长为核心的政绩考核观,财政支出更多地向经济建设领域倾斜,各项民生社会事业相对滞后,经济与社会发展失衡,并引起了重复建设、收入差距扩大等一系列问题。对此,各级政府顺应时代要求,不断优化财政支出结构,积极利用各种财税手段使经济发展的成果为更多人所共享,以扭转公共服务提供不足的现状。民生投入与经济发展间的耦合协调度有了较大改善,民生投入的增加带来了经济持续健康发展,经济发展也为民生投入奠定了坚实的物质基础。

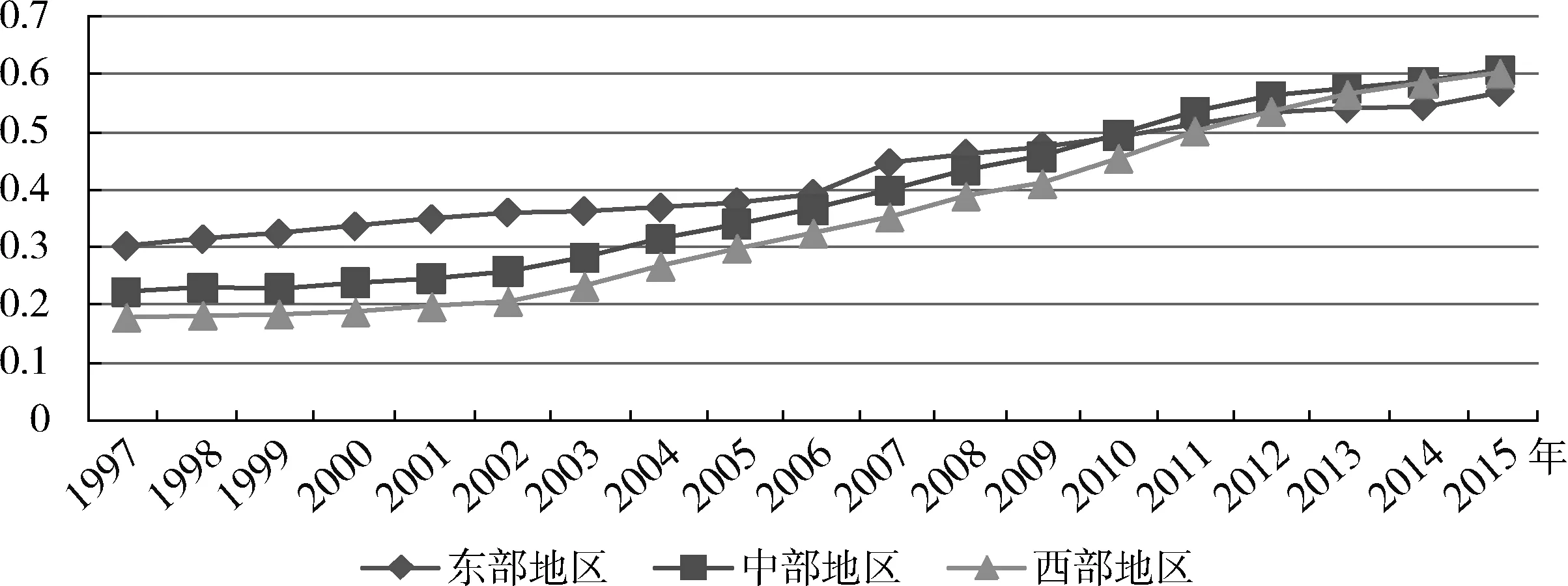

图2 1997—2015年各地区民生投入与经济发展的耦合协调度

分区域来看*按现行的划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古、西藏。,1997—2015年各地区民生投入与经济发展的耦合协调度均表现为稳步增长。东部地区耦合协调度的平均水平为0.424 5,中部为0.388 9,西部为0.349 8。各地区之间存在着较大差异,东部地区表现最好,但也仅为轻度失调衰退等级,中部和西部次之,为中度失调衰退等级。如图2所示,2011年之前,东部地区民生投入与经济发展间的互动关系最为协调,西部最差,中部居于两者之间。东部地区经济实力较强,一直以来都是中国经济最发达的区域,对民生领域的资源投入相对较多,各项基本公共服务对比其他地区来说也较完善,能够吸引大量的生产要素流入,从而又拉动了经济进一步的发展。以2011年为节点,东部地区耦合协调度增速放缓,中部地区耦合协调度反超东部地区,居于首位。2011年三大地区耦合协调度从大到小依次为中部、东部和西部,其值分别为0.535 1、0.514 1、0.501 6,各地区耦合协调度首次达到0.5以上,均进入了基本协调发展阶段。至2013年,西部地区表现出强劲的增长势头,耦合协调度超越了东部地区且与东部地区拉开了一定距离,中、西、东三大地区耦合协调度依次为0.576 2、0.564 8、0.540 9。在国家“中部崛起”和“西部大开发”的战略布局下,一系列财税优惠政策向中、西部倾斜,中、西部地区后来者居上,经济发展的质量和效益不断提高,地区间民生事业发展滞后和不平衡的现象也得到持续改善。2015年中部和西部地区步入了全新的发展阶段,均处于中级协调发展等级,三大地区耦合协调度从大到小依次为中部、西部和东部,其值为0.607 3、0.602 1、0.569 5。

四、民生投入与经济发展耦合协调度的影响因素分析

考虑到省际民生投入与经济发展状况存在一定的相关性,本文建立空间面板数据模型来分析影响民生投入与经济发展耦合协调程度的重要因素,以揭示耦合协调度时空变化差异的成因。

(一)耦合协调度的空间相关性检验

利用全局莫兰指数(Moran’sI)对两者的耦合协调性进行测度,表示如下:

(4)

由表4可知大部分年份Moran’sI的正态统计量均大于正态分布函数在0.05显著性水平下的临界值1.96,这表明31个省级区域民生投入与经济发展的耦合协调度在空间上具有明显的正自相关关系,空间集聚态势较为显著,说明运用空间计量经济学方法进行分析是合理的。

表4 各省级区域民生投入与经济发展耦合协调度的Moran’s I指数及其显著性

注:***、**分别表示1%、5%的显著性水平,后同。

(二)空间计量模型的构建

根据空间计量经济模型的分类,空间计量面板数据模型可分为三种:空间滞后面板数据模型(SLPDM)、空间误差面板模型(SEPDM)和空间杜宾面板数据模型(SDPDM)。

在上述三个模型中,SDPDM比较特殊,SLPDM和SEPDM均可以通过SDPDM转变而得。构建SDPDM如下:

Y=ρWY+β1X+β2WX+η+δ+μ

(5)

其中,Y表示各省级区域民生投入与经济发展的耦合协调度;WY是Y的空间滞后项,ρ用来衡量Y的溢出效应;X为一系列影响耦合协调度的因素,β1反映X对Y的影响程度;WX是解释变量X的空间滞后项,β2用来衡量邻近省级区域的解释变量X对本省级区域Y的空间影响程度;η是用来度量面板数据的时间固定效应;δ是用来衡量面板数据的空间固定效应;μ为随机误差项向量。

为了能够对空间计量面板数据模型的回归系数合理地进行解释,勒萨热和佩斯(Lesage & Pace,2010)提出了空间回归模型偏微分方法[16]。某个解释变量X对被解释变量Y的影响可分解为直接效应和间接效应,两者相加为总效应。

(三)解释变量说明

基于已有研究成果,本文选取解释变量如下:

财政竞争X1,本文借鉴邱栎桦和伏润民(2015)[17]的做法,采用国有经济固定资产投资/全社会固定资产投资来反映地方政府财政竞争行为。

财政分权X2,从财政支出方面衡量财政分权程度,采用地方财政支出与中央财政支出之比来表示。

财政竞争与财政分权的交互项X1×X2,为分析不同财政分权程度下财政竞争对民生投入与经济发展耦合协调度的影响是否有差异,在实证中加入其交互项。

居民受教育程度X3,用高等学校在校生人数占当地总人口的比重反映。

市场化水平X4,因市场化过程本身就是第三产业发育完善、范围扩展的过程[18],随着市场体系的不断健全,资源配置更加优化,第三产业不断发展壮大,涉及领域从最早的商品流通逐渐延伸,涵盖了信息咨询业、金融服务业等更多领域,故根据第三产业发展程度来衡量市场化水平,具体计算指标为第三产业产值/GDP。

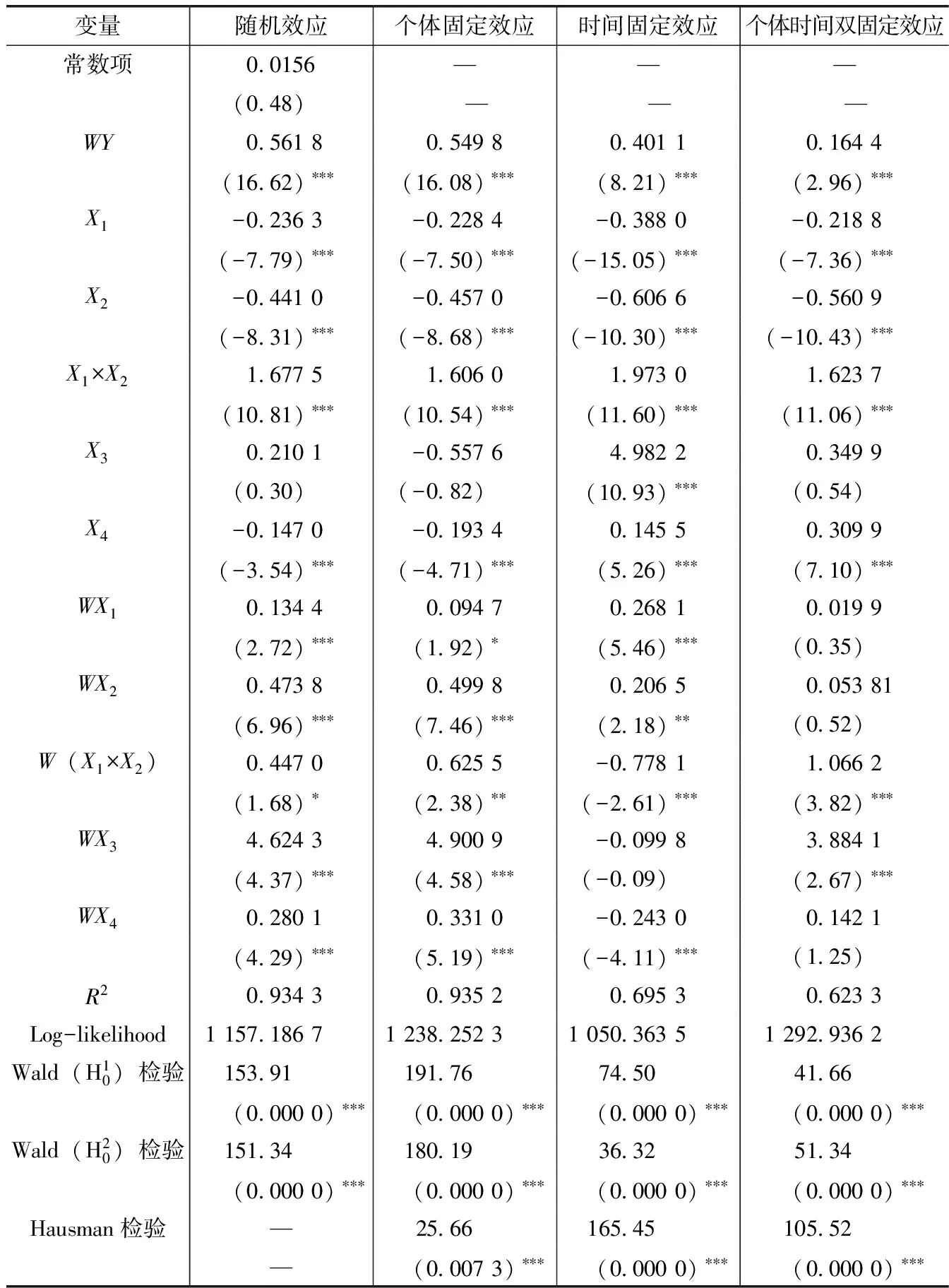

(四)回归结果分析

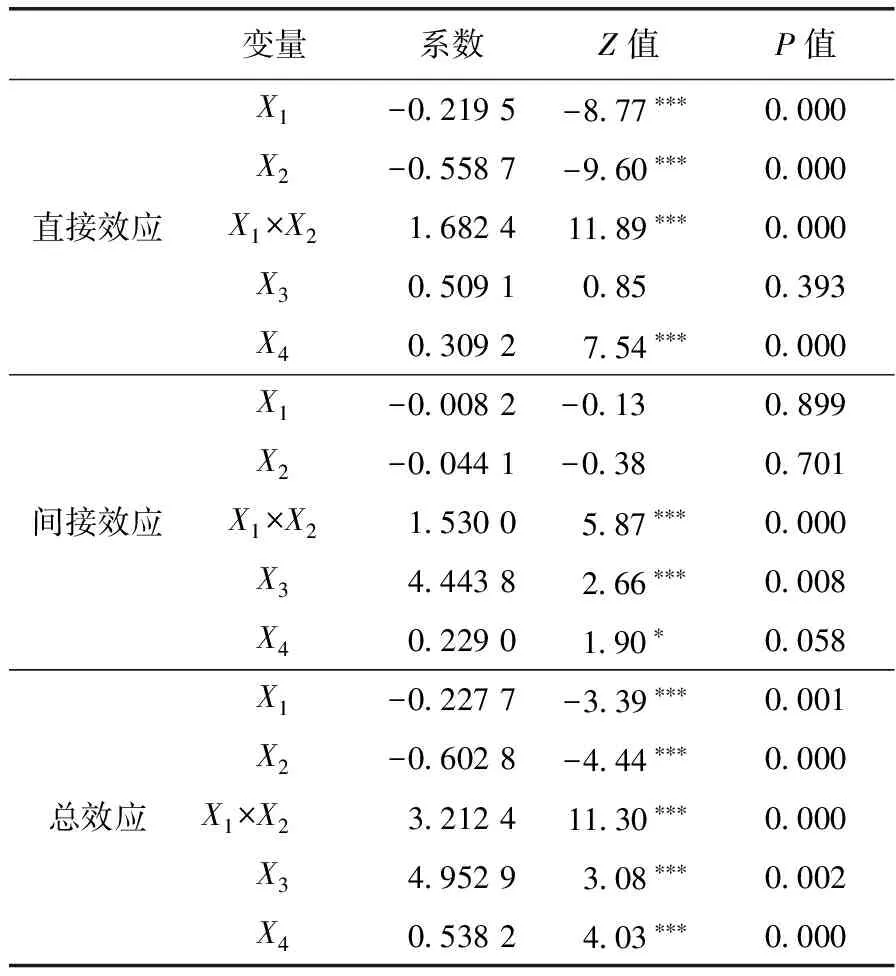

本文运用软件Stata对式(5)进行参数估计,结果如表5所示。

表5 空间计量面板数据模型回归估计结果

注:各解释变量系数下方的括号内为正态分布Z统计量的值,各检验统计量下方的括号内为P值。

模型中空间滞后项WY的系数为0.164 4,在1%的水平上显著不为0,故不能直接用表5中的回归系数来解释各变量对民生投入与经济发展耦合协调度的影响及其空间溢出效应。为此,根据空间回归模型偏微分方法进行效应分解,得到各影响因素的直接效应、间接效应和总效应,如表6所示。

由表6可知,X1和X2的直接效应和总效应在1%的水平上显著为负,间接效应为负,但并不显著,直接效应在总效应中占主导地位。说明民生投入与经济发展的耦合协调度主要受本省级区域财政分权和财政竞争的影响,而受相邻省级区域的影响不明显。两者的交互项X1×X2的直接效应、间接效应和总效应都在1%的水平上显著为正,这说明X1和X2对耦合协调度的影响是非线性的,存在明显的交互效应。当保持其他条件不变时,在不同的X2取值下,X1的直接效应为-0.219 5+1.682 4X2,总效应为-0.227 7+3.212 4X2。表明随着财政分权程度的提高,财政竞争对民生投入与经济发展耦合协调度的负面影响会逐渐减弱,并转向为积极正面影响。这说明,一方面,财政分权体制改革的深化使得地方政府财政自主权随之加强,较之以往地方政府能够支配更多的财政资源,导致政府间的竞争越发激烈。另一方面,根据陈钊和徐彤(2011)[19]的研究结论,在民意表达机制不断完善以及公众对GDP之外的其他社会福利目标更为关注的背景下,“为和谐而竞争”可能会取代早期的“为经济增长而竞争”成为中央激励地方政府的最优治理模式,地方政府为获得公众更高的满意度和支持率,倾向提供更多更优质的公共产品和服务满足公众需求。为获得突出政绩以在同级政府中脱颖而出,地方政府往往会利用财政手段展开公共产品和服务的竞争,改变以往将资源过多投入到经济建设方面的状况,竞相将更多资源配置到民生领域,弥补民生欠账,从而优化当前资源配置方向,改善民生与经济间的耦合协调程度[20-21]。

X3的直接效应和间接效应均为正,且居民受教育程度的空间溢出对民生投入与经济发展耦合协调度的影响远高于直接效应,这说明各省级区域的人力资本存在较强的外溢性。两种效应累加形成的总效应也显著为正,在其他条件保持不变时,当居民受教育程度每提高一个单位,民生投入与经济发展的耦合协调度将会随之上升4.952 9个单位,居民较高的受教育程度有助于实现民生与经济发展间的均衡。可能的原因是:居民平均受教育水平越高,监督政府行为的意识和能力也就越强,这能够有效促使政府减少不必要的开支和浪费,使政府的支出方向更加顺应民意,并提高民生投入与经济发展间的耦合协调程度。

表6 空间效应分解表

X4的直接效应、间接效应和总效应均至少在10%的水平上显著为正,本省级区域和相邻省级区域的市场化程度都是影响当地民生投入与经济发展间耦合协调的重要因素,各省级区域市场化水平越高,民生投入与经济发展间的关系越协调。这是因为较高的市场化程度有助于促进省际分工协作,提高经济运行效率,降低经济运行成本,带来居民收入的增长和福利的提升,同时实现“稳增长”与“惠民生”的目标。

五、结论

本文测算了1997—2015年中国31个省级区域民生投入与经济发展的耦合协调程度,并探究了其时空动态特征,进而通过构建个体时间双固定的空间杜宾面板数据模型(SDPDM)实证检验财政竞争、财政分权、居民受教育程度和市场化水平等因素对耦合协调度的影响。得到结论如下:

其一,考察期内,民生投入与经济发展的耦合协调度呈逐年上升趋势,耦合协调等级从中度失调衰退向基本协调发展转变,两者基本形成了良性互动的局面。其二,分区域来看,西部和中部地区增长势头强劲,至2015年两者均处于中级协调发展等级,东部地区处于基本协调发展等级,三大地区耦合协调度从大到小依次为中部、西部和东部。其三,从回归结果可知,一个省级区域民生投入与经济发展耦合协调度的提高会使相邻省级区域的耦合协调度也相应提高,即耦合协调度存在空间依赖性。财政竞争和财政分权对耦合协调度的影响是非线性的,表现为随着财政分权程度的提高,财政竞争对民生投入与经济发展耦合协调度的负面影响会逐渐减弱,并转向为正面影响。居民受教育程度和市场化水平的直接效应、间接效应和总效应均为正,这两大因素对实现民生与经济发展间耦合协调的目标有着积极意义。

基于以上结论,为推进民生与经济均衡发展,应进一步完善现行的官员考核机制,适当降低经济增长类指标的权重,将评价指标体系设置得更加合理和具有可操作性。并鼓励辖区居民积极参与,加强居民的话语权,建立民主监督机制,确保考核体系能够落实执行,避免政府间过于强调经济增长而进行恶性竞争,使财政竞争能够起到改善民生与经济发展间耦合协调度的作用。地方政府还应更加注重本地居民的教育问题,将财政支出向教育倾斜,扩大其规模,努力提高居民受教育程度,将其作为均衡民生投入与经济发展的重要手段。另外,要坚持推进市场化改革,加强地区间的分工与合作,转变政府职能,积极鼓励社会力量参与民生事业建设,为民生领域注入新的活力。

参考文献:

[1]PERSSON T,TABELLINI G.Is inequality harmful for growth?[J].American Economic Review,1994,84(3):600-621.

[2]ARJONA R,LADAIQUE M,PEARSON M.Growth,inequality and social protection[J].Canadian Public Policy,2001,29(6):239-240.

[3]CHO W.An empirical analysis of the relation between social spending and economic growth:developing countries and OECD members[D].Seoul:Seoul National University,2009.

[4]BALDACCI E.Social spending,human capital and growth in developing countries:implications for achieving the MDGs[Z].IMF Working Paper with numbers WP/97/1,2004.

[5]GRAUWE P D,POLAN M.Globalization and social spending[J].Pacific Economic Review,2005,10(1):105-123.

[6]LINDERT P H.Growing public:social spending and economic growth since the eighteenth century[J].The Journal of Economic Inequality,2006,4(2):251-252.

[7]ALAM S,SULTANA A,BUTT M S.Does social expenditures promote economic growth? A multivariate panel cointegration analysis for Asian countries[J].European Journal of social sciences,2010,14(1):44-54.

[8]赵天奕.民生财政与经济增长:1978-2010年[J].经济研究参考,2012(58):10-17.

[9]杨志安,郭矜,闫婷.中国财政民生支出最优规模的实证研究[J].经济与管理研究,2013(12):30-34.

[10]LEE C C,CHANG C P.Social welfare expenditure,human capital,and economic growth:evidence from Taiwan[J].Journal of Economics and Management,2007,3(2):225-247.

[11]ABHIJEET C.Does government expenditure on education promote economic growth? An econometric analysis[R].MPRA Paper with number 25480,2010.

[12]陈红玲,罗炳彦.教育经费投入、R&D经费支出与经济增长的关系——基于中国南方十五省面板数据的实证研究[J].高教探索,2013(6):62-67.

[13]孙正.地方政府财政支出结构与规模对收入分配及经济增长的影响[J].财经科学,2014 (7):122-130.

[14]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系[J].热带地理,1999(2):171-177.

[15]童效金.民生性财政支出对城乡居民消费影响的实证研究[D].上海:复旦大学,2012.

[16]LESAGE J P,PACE R K.Introduction to spatial econometrics[M].Boca Raton:CRC Press Taylor & Francis Group,2009.

[17]邱栎桦,伏润民.财政分权、政府竞争与地方政府债务——基于中国西部D省的县级面板数据分析[J].财贸研究,2015(3):97-103.

[18]胡进祥.中国第三产业的市场化程度分析[J].唯实,2001(3):22-27.

[19]陈钊,徐彤.走向“为和谐而竞争”:晋升锦标赛下的中央和地方治理模式变迁[J].世界经济,2011(9):3-18.

[20]王桂虎.地方政府公共投资、私人投资与经济增长的关系[J].首都经济贸易大学学报,2016(3):21-28.

[21]徐雷,郑理.资本密集型投资偏好、城镇化发展与城乡收入差距[J].经济与管理研究,2016(1):13-21.