行政区划调整中的政府组织重构与上下级谈判

——以江城撤市设区为例

2018-05-03杨宇泽

叶 林 杨宇泽

一、引言

行政区划不仅是地理层面的空间划分,更是国家统治权力的空间载体,对于一个地区的社会经济发展具有深远影响[1](P3-21)[2](P11-13)[3](P201-230)。基于行政区划而产生的“行政区行政”[4](P53-65)与“行政区经济”[5](P897-901)构成了中国典型的政治经济空间特征。在这一背景下,行政区划的调整不仅是空间区域的重组,更是权力配置的重构,会对地方发展带来巨大冲击[6](P477-497)[7](P196-200)[8](P42-53)。在中国,行政区划的调整由于其政府主导与高度等级化的特征见异于西方欧美国家,表现出鲜明的特色[9](P82-87)[10](P118-122),并吸引了国内外学者的大量关注。然而现有的研究多集中于行政区划调整的驱动因素[11](P172-181)[12](P33-41)[13](P74-82)以及影响效果[8](P42-53)[14](P37-59)[15](P1202-1214)两大层面,对于具体的政府运作过程则知之甚少。

在中国种类繁多的行政区划调整中,撤县(市)设区占据着日益重要的地位。撤县(市)设区兴起于20世纪80年代,并在2000年前后形成了一个“小高潮”。从2003年至2012年,国家开始有意控制撤县(市)设区数量,撤县(市)设区长期陷入低谷。自2013年起,撤县(市)设区再次高歌猛进。根据民政部“全国行政区划信息查询平台”数据,2012年国务院仅批准了7例撤县(市)设区,但2016年这一数量则上升到32例,表现出强劲的增长态势。

然而,与“县改市”不同,撤县(市)设区对于县(市)而言并非一贯受到欢迎。尽管市辖区与县(市)在行政级别上通常并无差异,但由于市辖区本质上属于城市的行政分治区,对于城市具有依赖性和从属性,因此其权力的完整性与独立性远不如同级的县(市)。在现实中,不仅发生过县(市)强烈抵制撤县(市)设区终获成功的案例,也发生过县(市)改区后再次恢复为县(市)的“逆向调整”案例[16](P1798-1804),这些均表明撤县(市)设区过程内含着市县间复杂的矛盾与博弈,为研究政府内部谈判提供了绝佳场域,但遗憾的是学界并未对此给予足够的关注。

有基于此,本文立足于江城①按照研究惯例,本文对所涉及的地名及人名均进行了匿名化处理。撤市设区的现实案例,深入了解撤市设区的具体实施过程及其对政府组织产生的影响,并进一步探讨在撤市设区过程中呈现出的上下级政府间谈判与博弈,从而对以下两个方面的问题做出回答:其一,中国城市行政区划调整在微观层面是如何运作的?包含哪些内容?会给地方政府带来何种变化?其二,在撤市设区的过程中下级地方政府是如何同上级地方政府进行谈判的?谈判的焦点为何?哪些因素影响了谈判的最终结局?

二、文献综述

(一)自主性的限度:上下级政府间的谈判

自改革开放以来,中国的纵向政府间关系逐渐经历了一个行政指令视角下的“命令—服从”模型向理性选择视角下的“讨价还价”模式转变的总体历程。在这一历程中,伴随着中央权力的不断下放与地方自主性的不断增强,下级政府开始拥有更多资源以及更大的政治空间与上级政府进行讨价还价而非言听计从[17](P57-63)[18](P107-130)。具体而言,地方政府同上级政府讨价还价的手段包括谈判[19](P33-58)[20](P80-96)[21](P61-72)[22](P215-241)、变通[23](P167-186)[24](P614-627)[25](P101-105)[26](P71-83)和共谋[27](P1-21)[28](P68-87)[29](P92-105)等。其中周雪光等基于某市环保局的案例首次构建了一个政府内部上下级部门间谈判的序贯博弈分析模型,认为上级政府通常会采用“常规模式”或“动员模式”来推动政策实施,而下级政府则存在“正式谈判”“非正式谈判”以及“准博弈”三种应对策略。当上级政府采取“动员模式”时,“准退出”成为下级政府的最优策略;而当上级政府采取“常规模式”时,下级政府的选择空间则会更大,策略也会更加多样化[20](P80-96)。何艳玲等针对某市交通局出租车监管的研究认为,对于上级部门,科层组织会优先选择正式谈判,即使正式谈判失败,下级部门也不会轻易“准退出”,而是尝试调整谈判条件后开启新一轮谈判[21](P61-72)。冯猛针对某县休禁牧政策的研究也探讨了上下级政府间讨价还价的微观机制与运作策略,认为高昂的实施成本会迫使下级政府同上级政府进行谈判,而谈判的不可退出性与相对议价能力的变化会导致上下级政府之间协议点的不断变动而不会出现僵局,呈现一种摆动均衡[22](P215-241)。

尽管现阶段对于上下级政府间谈判的研究取得了一定的成果,但既有研究往往局限于部门间谈判以及常规性政策情境。由于上下级政府间的互动会受到不同政府情境的制约[30](P108-128),故由此所做的推论很可能并不适用于行政区划调整。这是由于一方面行政区划调整作为直接触动地方政府核心利益的“大事”,通常会直接由地方以党委和政府的名义进行谈判运作,因此其间的政府内部博弈往往包含着“块块”间的博弈而非单纯“条条”或“条块”间的博弈。另一方面,行政区划调整在短期内可视为一次性且不可逆的重大决策,其实施既不同于完全依赖既有制度规范的“常规模式”,也不同于存在高度政治压力、时间限制与严格惩罚机制的“动员模式”,因此现有的上下级部门间谈判分析框架未必适用于行政区划调整的实际。

目前学界针对行政区划调整过程中的政府间谈判研究甚少,而是往往将行政区划调整视为外生变量,仅有张践祚等基于某镇的案例对行政区划调整过程进行了深入探讨,构建了政府区划决策—收益模型以及上下级政府间的协商博弈模型,认为行政区划调整主要涉及空间和位序两个层面,由此决定地方政府的净收益;在行政区划调整中,上级政府具有决定权,下级政府拥有商议权,且能够通过提出对上级政府更为有利的方案来获取上级政府的支持,并运用以内博外、零正嵌套、平衡共赢等策略争取自身利益最大化[31](P73-99),对于后续研究极具启发性。然而该研究同样存在若干问题。首先,该研究将行政区划调整的关键变量仅限于空间和位序是值得商榷的,因为除了这两者之外,行政区划调整还涉及行政建制调整、隶属关系调整以及政府管理权限的再分配等,尤其是管理权限的再分配可以和空间与位序相分离[32](P40-49),因此单纯用空间和位序来衡量地方政府的净收益可能是不准确的。其次,尽管在行政区划调整中上下级政府间确实存在理论上的不对等关系,但具体到不同的情境之中,可能会出现下级政府强于上级政府的局面,如“弱市强县”[33](P72-78)的格局。即使上级政府握有最终决定权,但并不意味着上级政府可以完全凭自我主张行事,因此可能出现上级政府向下级政府妥协让步的局面。这些问题都表明当前学界对于行政区划调整过程中政府间谈判的认识还远未完善,需要更加深入的研究。

(二)“馅饼”还是“陷阱”:中国城市的撤县(市)设区

针对中国撤县(市)设区的动力,目前学界并未形成统一的认识。许多研究将撤县(市)设区视为地方政府为打破原先市县之间的行政区划分隔,推进城市以及区域经济一体化的主动策略[7](P196-200)[34](P25-28)。但也有许多研究认为撤县(市)设区是大城市为规避“省直管县”导致的财权萎缩而采取的应对性策略[35](P147-173)[36](P125-146)。高琳首次从类型学角度将撤县(市)设区分为“主动适应”与“被动调整”两大类型,并认为只有前者能更好地促进城市发展[37](P573-577)。

对于撤县(市)设区的真实绩效,学界同样莫衷一是。一方面,许多研究认为撤县(市)设区后原县(市)大量权限被中心城市上收,导致了自主性的丧失并削弱了其长期经济发展激励[15](P1202-1214)。另一方面,许多研究却发现一些县(市)在撤县(市)设区后依然保留着原有的独立性并呈现出显著的经济增长,但这也导致其难以同中心城市融合[38](P36-40)[39](P1746-1756)。这种分歧表明,撤县(市)设区的具体实践可能存在着较大的异质性,会因情境而异。首先,原县(市)对于中心城市的依赖程度越高,撤县(市)设区后越可能沦为中心城市的“附庸”,经济绩效相对更差[40](P10-15);其次,原县(市)的初始经济水平越高,撤县(市)设区的经济绩效越好[41](P61-68);最后,不同的撤市设区策略效果也会存在差异,拆县(市)并区由于有助于促进竞争、打破行政区束缚、增强市级控制力,其经济绩效在一定程度上可能优于整县(市)并区的模式[42](P63-69)。

至于撤县(市)设区过程中的政府角色互动,有学者认为撤县(市)设区的过程由中心城市主导,县(市)处于一种被动接受的地位[43](P9-15),但也有学者研究认为县(市)同样可能拥有较强的谈判能力,而非对中心城市惟命是从[39](P1746-1756)。这表明市县之间不同的力量关系有可能会影响着撤县(市)设区的主导权以及最终的权力平衡。

综上所述,现有对于撤县(市)设区的研究主要集中于对其实施动力与政策绩效的分析,少有学者关注撤县(市)设区中的政府谈判过程。由于撤县(市)设区在给县(市)带来发展机遇的同时也可能导致权力被中心城市上收损害发展自主性,故对于县域而言需要更加复杂的权衡考量。此外由于县级市已经属于城市建制,因此撤市设区对于县级市的吸引力更小,因此也就更容易出现下级政府的抵制以及上下级政府间的讨价还价,从而为研究政府间的博弈与谈判提供了绝佳的场域与素材。

三、江城的行政区划调整历程

江城原为南湾市下辖的一个县,处于当地区域交通的黄金枢纽位置,长期被视为南湾市发展战略的重要依托,也是打通当地区域一体化的重要节点。20世纪90年代初期,江城撤县设市。此后不久,南湾市意图促成周边县(市)撤县(市)设区,曾先后两次启动江城撤市设区工作,但均以失败告终。在最近一次尝试中,历经反复的调研论证与逐级审批,最终国务院正式批准江城撤市设区,从而揭开了一场漫长博弈的序幕。

在获悉撤市设区批准后,南湾市层面成立了由南湾市委书记任组长的南湾市行政区划调整工作领导小组,统筹推进整个行政区划调整工作;江城则成立了以市委书记为组长的撤市设区工作领导小组,下设办公室综合组、人事编制组、公共事务组、宣传组、维稳组以及人大工作组、政协工作组等七个工作组。撤市设区的工作主要包括机构重组、人事变更、印章刻制、挂牌制作、对规范性文件进行清理以及组织撤市设区挂牌仪式等①根据作者田野笔记ZC-170424整理。。直至1年之后南湾市江城区才正式挂牌成立,从而使这条漫长的挂牌之路画上了句点。

江城的撤市设区历时漫长,时间晚近,内部细节丰富,资料保留完整,是一个借以了解中国行政区划调整以及上下级政府间谈判的极佳案例。为深入了解江城撤市设区的细节,笔者对南湾市江城区政府某部门开展了为期2个多月的田野调查,不仅掌握了与撤市设区相关的大量一手资料,也与十余名政府工作人员开展了非结构性访谈,以了解他们对于撤市设区的看法和一些工作细节,并通过亲自参与政府日常工作了解政府内部运作的流程逻辑。此外,笔者还借助网络收集整理了大量的新闻报道和制度文本,以期更为全面地理解江城的撤市设区。

四、撤市设区中的地方政府组织重构

(一)挂牌子:机构设置的重构

撤市设区后,理论上原县级市的所有党政机关均须撤销,并新建市辖区各级党政机关;但在现实实践中,为保障政府工作的稳定性与连贯性,以及节省行政成本与工作难度,通常会对原有机构予以保留,仅做名称上的调整,即所谓“换牌子”。如原江城市教育局在撤市设区后便直接更名为南湾市江城区教育局。然而江城在撤市设区后并非简单地换名字、挂牌子,而是对政府机构进行了较大的调整。在南湾市方面市编办先后制定下发了《南湾市江城区人民政府职能转变和机构改革方案》和《南湾市江城区机构设置和编制配备方案》,江城区委、区政府也在随后出台了《江城撤市设区及政府职能转变和机构改革实施工作方案》,对原江城市的政府机构进行了整体性重组。此次机构调整表明,无论是南湾市还是江城均试图借助撤市设区的“东风”进行一次大刀阔斧的机构改革,一方面试图理顺撤市设区后市、区两级政府间的机构隶属关系,并使江城区机构权责设置更加顺应城镇化和区域一体化的要求;另一方面也试图通过机构调整解决历史遗留的机构超编问题,实现减编、控编,提升组织效率。

在具体的机构调整方面,江城区委、区人大以及区政协的相关机构基本维持原有格局未予改动,而区政府机构则进行了密集的调整,其中几项重要调整内容如下(如图1所示):

图1 城市政府部分机构撤市设区后调整示意图

1.原有的江城市城乡建设管理局被一分为三,其城市管理职责被划入新组建的区城市管理局,统筹城乡人居环境改善职责被划入新组建的区国土资源和规划局,其余职责被划入新组建的区住房和建设局。

2.原有的江城市国土资源和房屋管理局被一分为二,其住房建设管理和房地产市场调控、物业行业管理等职责被划入新组建的区住房和建设局,其土地和矿产资源管理职责被划入新组建的区国土资源和规划局。

3.原江城市城乡规划局职责以及原江城市更新改造办公室的“三旧”改造职责也被整合划入新组建的区国土资源和规划局。该局被确立为南湾市国土资源和规划委员会的派出机构,日常的人、财、物由区管理,领导班子实行市、区双重管理并以市为主。

4.原江城市公安局更名为南湾市公安局江城区分局,为南湾市公安局的派出机构,日常的人、财、物由区管理,领导班子实行市、区双重管理并以市为主。

5.新组建了区来湾人员服务管理局,整合划入了原有江城市流动人员和出租屋管理工作领导小组办公室的职责,以及有关部门来湾人员服务管理的职责,并与区社会工作委员会合署办公①作者根据田野笔记ZC-170508整理。。从上述调整可以看出,江城此次政府机构调整主要集中于土地、住房、城市管理等与城市化和城市经济紧密相联的领域,使相应的机构权责设置更加清晰、独立和集中。除了区来湾人员服务管理局是在南湾市统一要求下崭新组建的部门以外,其余部门均是在原有部门基础上调整而来。而公安局以及国土资源和规划局由此前的属地管理为主转变为垂直管理为主,体现出撤市设区后来自南湾市方面控制力的加强,如公安局的一名工作人员所言:“拿我们公安来说,撤市设区之前我们做工作也是要两边上报(指同时上报给江城和南湾市),但主要是听江城的,南湾只是个备案。现在还是两边上报,但重心明显不一样,做什么都听市里(指南湾市)的,就是现在的局长也是直接从南湾那边调过来的,现在南湾对我们管的很深。”②对同事A的访谈,作者根据田野笔记ZC-170605整理。此次机构调整并非简单地对接、照搬南湾市相应机构,使之“上下对口,左右对齐”,而是融合了南湾市要求的“规定动作”以及江城基于自身的发展实际所采取的“自选动作”,具有较强的灵活性。尽管有个别部门受到了南湾市更强的控制,但由于机构调整早有上级的明文规定,因此下级政府的协商余地很小。总体而言在机构调整领域江城与南湾市并未出现较大的分歧和冲突,整个机构调整过程相对而言按部就班、井然有序。

(二)搭班子:干部职级的重构

撤市设区给江城政府带来的第二大震动是人事的调整。一般而言,县级市改设为地级市的一个市辖区,其行政级别并不会发生改动。然而当中心城市为副省级市时,其下辖县的行政级别为正处级,市辖区的级别则为正局级(副厅级),这就导致撤市设区后原县级市的行政级别会上升一级。相应的,原县级市各个党政机构以及公务员的行政级别均会上升一级。可是对于行政级别要怎么升,多久升,国家并无明文规定,而人事工作“下管一级”规则的存在,使得中心城市在这一问题上拥有较大的灵活处理空间。

相比于一般的县级市,江城显得更加特殊一些。多年来江城市委书记均出现了罕见的高配,即由南湾市正厅级干部兼任江城市委书记,包括南湾市委常委与南湾市副市长等。这无疑表明江城在南湾市发展格局中的重要地位,也使得他们的行政级别完全不受撤市设区影响。相对而言,江城广大的中基层干部则是受人事变更影响最大的群体。

与中国的其他县(市)一样,在撤市设区之前江城存在着大批股级干部。然而当江城撤市设区之后,新设的南湾市辖区则不存在股级干部。那么这批股级干部要何去何从?理论上,股级干部不被中国正式的公务员制度所承认,因此地方的股级干部在正式体系中仅被承认为普通科员;但在实际操作中,江城长期将股级干部视同为科级干部使用,并提供科级待遇,因此倘若将其划归普通科员会对这一群体的利益带来严重的损害,并沉重打击其士气。由于处级以下干部的人事权在江城,最终江城决定在人事调整方面将股级干部视同为科级干部,其行政级别随撤市设区自动转为科级,并能够申请过渡为处级干部,从而稳定了政府内部最大多数的干部队伍③根据作者田野笔记ZC-170605整理。。在具体的调整方案上,江城早在撤市设区公开获批前夕便向南湾市提交了一份请示文件,希望在干部调整方面能采取“一步到位”的方案,即“参照以往,整体升格,逐步理顺”,直接将全体干部的行政级别上调一级。江城之所以提出该方案,一方面是试图保障干部队伍的稳定并激励士气,另一方面则是由于早前南湾市对重岭、新芳撤市设区时便采取的是“一步到位”的人事调整方案,有前例可循④根据作者田野笔记ZC-170619整理。。然而最终南湾市并未采纳该方案,而是推行了在江城公务员中甚为不得人心的过渡方案。该方案决定对区管干部采取过渡性办法,包括职务过渡和级别过渡。其中职务过渡是指撤市设区后原市二级单位的相关职务直接改为区二级单位相关职务,即实行职务调整的一步到位。级别过渡是指,在副处领导职务上任满2年,或在副处非领导职务上任满4年,可将级别调整为正处级;在正科领导职务上任满3年,或在正科非领导职务上任满4年,可将级别调整为副处级;在副科领导职务上任满2年,或在副科非领导职务上任满3年,可将级别调整为正科级①根据作者田野笔记ZC-170426整理。。为避免投机主义并确保人事稳定,江城决定在人事调整方案敲定之前冻结一切人事工作,包括一切人事调动与晋升,这一停就停了1年左右。江城很多干部都对于此项规定表现出很大不满,尤其是对于过渡年限的设置有较大意见。某干部坦言:“我们这里有一些年龄大的干部已经快要退休了,本来想着是可以升一级再退下去的,可是现在搞了过渡办法,很多人还没熬满过渡期就要退休了,级别又没上去,当然会意见很大。本来当年重岭、新芳撤市设区就是一步到位,现在同样的情况同样的撤市设区,我们却要搞过渡多等几年,总会觉得不公平,也很伤害我们的工作积极性。”②对同事B的访谈,根据作者田野笔记ZC-170426整理。尽管江城干部群体对此意见甚巨,然而南湾市此举却也有自己的考量。2002年,中共中央印发了《党政领导干部选拔任用条例》,其中明确规定了干部晋升所需要的下级职务最低工作年限。2014年中共中央进一步修订了该条例,强调“党政领导干部应当逐级提拔”。因此,江城很难复制当年重岭、新芳“一步到位”的人事调整方式。实际上,南湾市所采取的过渡性办法已将过渡年限设为制度所允许的最低限度,故已无谈判的空间。考虑到组织人事工作具有高度的政治敏感性[44](P203-233),加之握有人事决定权的上级已经明确“拍板”,因此下级政府也没有太多协商的余地,只能心不甘情不愿地选择接受。

(三)刻章子:管理权限的重构

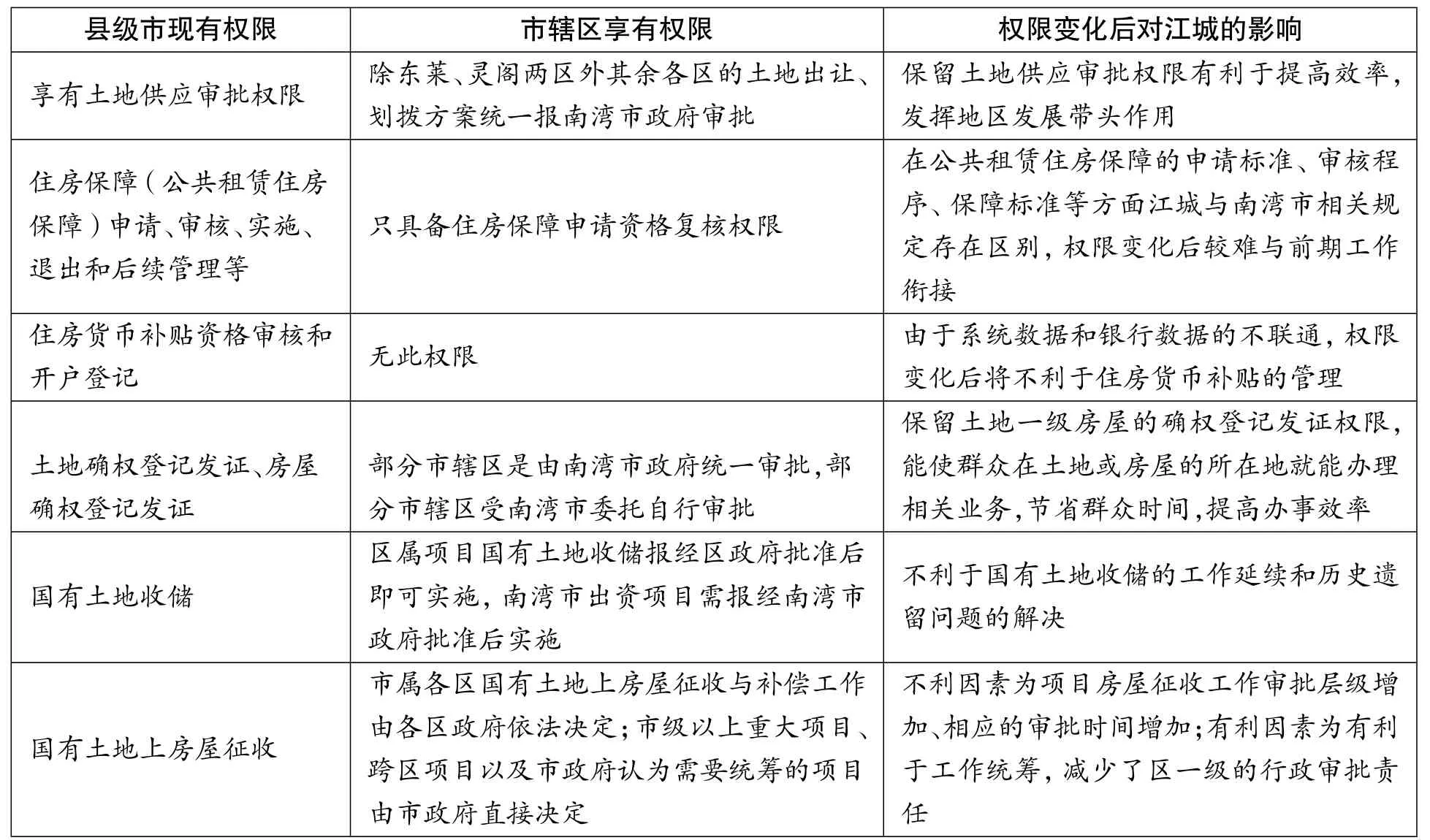

表1 撤市设区前后江城土地管理权限的变化及其对江城的影响

在中国当前的行政区划体系中,县级市与市辖区最大的区别不在于名称、机构设置和行政级别的不同,而在于两者权力性质的不同。一个县级市是一个独立的行政单位,其在辖域内拥有相对完整的管理权限;而一个市辖区可视为城市的行政分治单位,其在辖域内的管理权力并不完整,诸如土地管理、规划、财税等多个领域要服从城市的统一管理安排。因此撤市设区后,县级市的权力通常会被中心城市上收一部分,这无疑是县级市的领导官员所不愿接受的。以土地管理权限为例,表1展示了撤市设区前后江城各项土地管理权限的变化及其对江城的影响,从中可见撤市设区后江城的自主性将可能受到严重削弱。在一次内部讲话中,江城的一名主要领导干部也曾直言:“江城作为县级市,最大的优点就在于灵活,在于效率。很多事如果不抓紧做,一旦撤市设区,将会面临多方掣肘,很多事就会变得难办,因此要趁还未撤市设区时抓紧办、大胆办。”①根据作者田野笔记ZC-170417整理。与机构调整和人事变更基本由上级主导不同,江城管理权限的调整成为撤市设区过程中历时最久、冲突最多,也是江城最为重视的领域。这可能是由于机构调整和人事变更对于江城主政官员的切身利益无甚重要牵连,然而管理权限的变动则直接关系到江城主政官员手中可用的权力资源,进而影响到江城的发展和他们的政绩,最终影响其仕途发展。因此在撤市设区前后的多任江城主政官员均对管理权限的调整给予了高度重视,并付出了巨大的努力和南湾市谈判。

早在撤市设区获批前1年,江城便在向南湾市提交的一份经济发展材料中表示,对于撤市设区“完全同意,全力支持”,但同时也表示希望能保留江城原有的经济管理权限。在国务院正式批准江城撤市设区前夕,江城向南湾市提交了一份请示,请求之一便是希望保持江城现有的经济管理权限不变。南湾市对此的批复不置可否,只是表示会充分重视,要求江城深入研究可行方案。在国务院批复后不久,江城再次向南湾市提交了一份更为详细的报告,希望保留现有经济管理权限。与此同时,时任江城市委书记岳维华会同江城市有关领导以及相关职能部门召开了江城撤市设区权限保留的专题会议,并在此后江城召开的市委常委会上也提出要梳理撤市设区前后行政管理权限的变化,向南湾市争取最大限度的支持。在江城撤市设区正式挂牌后,南湾市国土委提出要上收江城土地出让权限,江城提交了一份请示再次请求保留土地出让权限。到当年年终南湾市委政研室来江城调研时,江城又一次强调希望南湾市保留江城的土地出让权限。期间由于南湾市委书记落马,撤市设区工作曾一度陷入停滞,南湾市对于江城的请求也一直没有明确答复,但江城始终没有放弃过努力。直到撤市设区挂牌1年之后江城在向南湾市作前三季度经济社会发展报告时,在文末夹带了对南湾市的请求事项,包括保留土地管理和城乡规划以及人事管理权限,并维持现行财政体制不变等。此后不久已任南湾市常务副市长的岳维华来江城调研,在会上明确了保留江城原有权限不变,才终于为南湾市和江城间漫长的权限博弈画上了休止符②根据作者田野笔记ZC-170612整理。。这一胜利的铭文如下:“会议明确,江城不因撤市设区而改变原有的体制机制,除非出现重大土地腐败案件和重大规划失误,维持江城区土地管理、城乡规划等体制机制不变,土地收储和收益分成比例也保持不变……会议明确,不因撤市设区改变江城区、秀泉区的经济事务自主权和决策权,保持江城区、秀泉区原有的财税体制不变,维持其现有的税收既得利益。”③根据作者田野笔记ZC-170524整理。

实际上,江城并非对一切可能被南湾市上收的权力强欲挽留,而是主要集中在土地管理和城乡规划这两大权限。之所以江城力图保留它们,其原因在于这些权限涉及江城经济发展的“命根子”。一旦丧失这些权限,将会直接降低江城的关键发展指标,这种高昂的成本给予了江城巨大的激励去和南湾市进行谈判。而由于中国地方的行政区划与其实际拥有的行政权力并非硬性的一一对应关系,对于行政管理权限的调整亦无明确规定,因此在制度规定和实际操作中也存在将行政区划调整与行政权限调整分开谈判的空间。这共同导致了管理权限的调整成为江城撤市设区的核心谈判内容。

五、撤市设区中的上下级政府间谈判

(一)谈判的态势:“主”与“客”

根据中华人民共和国民政部《关于行政区划管理的规定》,在中国的制度体系中,国家对于行政区划调整实行高度集中的控制,对于大部分行政区划调整工作采取“下管三级”的方案,即由国务院亲自审批县、自治县、市辖区一级的设立、撤销、更名和隶属关系的变更。根据南原省此前发布的《关于规范行政区划调整上报材料的通知》,若要实行撤县(市)设区,首先应由地级市政府组织论证,制定调整方案并请示省政府,之后由省政府转省民政厅调研论证后提出审核意见上报省政府批准,再由省政府研究同意后请示国务院,最后由国务院转民政部审核之后报请国务院批准。其具体流程如图2所示。

图2 南原省撤市设区工作报批流程

从整个调整流程可知,撤市设区工作不仅牵涉到地级市和县级市,也涉及省政府、国务院等“块块”和省民政部门、国务院民政部等“条条”,从而使得多方力量共同构成一个纵横交错的博弈网络,任何一方都可能直接影响到整个撤市设区工作的成败。如江城在早年一次申报撤市设区时,省政府已审核通过并上报国务院,但国务院有感于撤市设区势头过猛难以控制,口头要求民政部暂停撤市设区审批;此外民政部要求撤市设区必须在压缩市辖区数量、减少现有行政编制的前提下方可进行,南湾市当时也不符合条件。基于这两点,尽管当时江城撤市设区的实施方案通过了省市两级的审批,但还是以失败告终①根据作者田野笔记ZC-附件7整理。。

尽管撤市设区事关县级市的核心利益,但县级市在正式的制度体系中反而显得身微言轻。撤市设区的决定主要由地级市做出并由地级市组织论证、制订方案并提交请示,县级市在其中仅仅是一个被动的“客体”。加之现行的“市管县”体制使得地级市政府本就对于县级市政府存在“代管”关系,在财政、人事等多个领域均拥有直接的管理权力,因此从撤市设区的工作伊始,县级市与地级市便存在权力地位上的不平等,地级市在这一博弈体系中占据制度赋予的主导优势。

然而,在江城撤市设区的案例中,情况又有所特殊。其中的关键在于江城的主政官员长期实行“高配”。尤其是主持撤市设区工作的江城市委书记,其时任南湾市副市长,这使得其能够直接参与到南湾市的行政区划调整决策之中,并且作为南湾市民政部门的上级领导,能够有效影响到南湾市民政部门的意见。因此相较于一般的县级市,江城通过人事资源上的优势一定程度上弱化了在制度资源上的劣势,表现出更强的谈判能力,即“以人谋势”,从而在主客格局中博取到一定的谈判优势。

与此相关的是,江城在南湾市所拥有的人事资源并不止时任市委书记一人:原江城市长和原江城市委常委、副市长,也在后期分别担任南湾市政府重要职能部门“一把手”。尽管缺乏直接证据,但二人对于江城在撤市设区后保留管理权限很可能发挥了重要作用。如南湾市委书记曾在一次讲话中明确提到,某干部以前在江城工作过,这是江城的有利条件,在交通建设方面将给予江城更大支持②根据作者田野笔记ZC-170517整理。。这均表明,在实际的行政区划调整过程中,下级政府并非单纯受到上级政府的摆布,而是能够依托“人事高配”、“人事输送”等方式在狭窄的制度空间中努力扩张自身的谈判力量。

(二)谈判的渠道:“公”与“私”

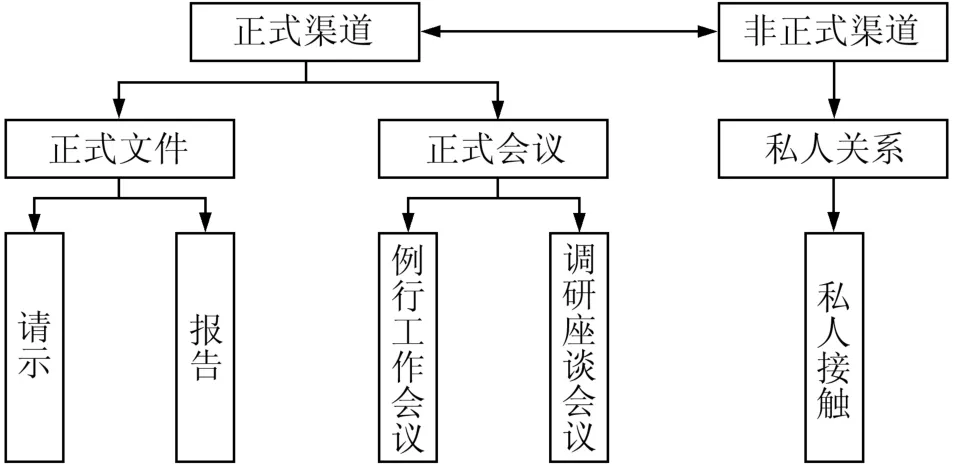

在正式的制度体系中,下级政府主要拥有两种正式文书形式可以向上级表达自己的意见,一种是报告,另一种是请示。两者的区别在于,报告涉及内容更为综合,可以事中或事后行文,并且一般不要求上级政府的批复;而请示必得上级政府批复,通常一文一事,且须为事前请示。在江城撤市设区的案例中,江城不仅就管理权限的调整问题向南湾市呈交过两次专题请示,一次专题报告,并且至少在两次报告中夹带了保留管理权限的请求。两次专题请示中,一次行文于国务院正式批准江城撤市设区前夕,主要为先期试探,希望在江城撤市设区后继续保留原有的经济管理权限并实行3-5年的过渡期。第二次专题请示主要为了保留江城的土地出让权限,是对南湾市国土委上收江城土地出让权限的回应。一次专题报告行文于国务院正式批准江城撤市设区后不久,明确希望保留江城现有的经济社会管理权限,是目前所见关于保留管理权限问题最为完整、详细的一份文件。此外,在两次经济情况报告中,江城均表达了希望保留现有管理权限的请求①根据作者田野笔记ZC-170612整理。。综上所述,在这场谈判中,江城充分运用正式制度赋予的谈判渠道即请示与报告文件与南湾市进行接触,提出意见并征求南湾市的指示和批准。

除了通过正式文书同上级政府进行谈判,下级政府还可以通过会议与上级政府进行沟通。会议分为两种,一种是上级政府组织召开的例行工作会议,如市委常委会议、市政府常务会议,通常会有下辖各区的区委书记或区长列席参与,当讨论一些重要问题时还可能与辖区长官直接互动交流,从而提供了一个谈判的平台。但此类会议由于议题综合、多方参与,不宜进行激烈、深入的意见交换。另一种则是一些随机性、专题性的会议,例如有上级官员参与的调研座谈会等,此类会议由于参与主体更少、议题更为集中,因此更适合激烈、深入的意见交换。

图3 下级政府对上级政府谈判渠道示意图

曾有研究认为在中国基层政府会议往往沦为“表演”,真正的决策通常在幕后作出,会议只是走个形式过场[45](P171-218)。然而在江城撤市设区的案例中,笔者发现由于主要领导干部日程繁忙、议题众多,在许多会议召开前,与会各方确实没有事先形成共识,而是需要通过会议将问题集中暴露出来,并探讨解决思路和方案。例如,在一次南湾市召开的会议上江城区长向南湾市委书记汇报工作时,南湾市委书记就明确指出了江城在房地产领域有些急躁贪进,建议江城放慢步伐,不要过分依赖卖地和卖房。江城区长则当面阐述了江城面临的债务危机作为理由辩解,南湾市委书记显示出不以为然,依旧劝江城不要心急,并表示“实在不行就限购”,而江城区长则明确表态债务负担过重,限购“万万不能”②根据作者田野笔记ZC-170417整理。。类似的讨论和谈判在相关会议上并不鲜见。这表明尽管会议未必能真正解决矛盾,但它确实赋予了一个供双方直接交流的机会,为谈判提供了难得的平台。

正式文书与正式会议共同构成了上下级政府谈判的正式制度渠道,然而在正式渠道之外,江城也拥有许多非正式渠道来影响南湾市的决策,其中一个便是通过官员间的私人关系。正如前文所述,多届江城市委书记均由南湾市正厅级官员担任,许多原先在江城长期工作过的官员也在南湾市担任重要职务。这些“节点官员”不仅仅代表着个人,更是代表着背后庞大的关系网络和人脉资源。依靠这些官员间的私人关系,江城至少存在着绕开正式体制来迂回影响南湾市决策的可能。尽管其中细节由于过于隐秘,笔者未能深入察知,但许多研究均就个人关系在上下级部门间的谈判中发挥的重要作用有过详细描述,可备一说[20](P80-96)[21](P61-72)[22](P215-241)。整体而言,上下级政府间谈判渠道构成如图3所示。

(三)谈判的策略:“情”与“理”

张践祚等认为,在行政区划调整中上级政府握有最终决定权,下级仅具有商议权,因此只能在不损害上级利益的前提之下提出对双方均有利的方案,才可能会被上级接受[31](P73-99)。然而,这一结论只是基于正式制度所得出的,并未充分考虑现实中上下级政府间力量对比更为丰富的可能。本文认为,由于上下级政府间的信息不对称,下级政府完全有可能通过提供更为充分的信息来对上级的方案提出修改甚至公然的反对意见。其中的关键不仅在于下级政府所握有的谈判资源,也在于下级政府同上级政府开展谈判的技巧。具体而言,江城所采取的策略主要有三种。第一,是“援引成例”,即通过列举既有的制度规定或现实案例来表达自身诉求的合理性;第二,是“利益捆绑”,即将江城与南湾市的利益一体化,一荣皆荣,一损皆损;第三,是“诉诸底线”,即用GDP和“维稳”这两个地方政府的“命根子”来陈述保留现有权限的利害,从而影响南湾市的决定。

以江城提交的专题报告为例。在该报告中,江城主要提出了保留经济社会管理权限的三条理由。首先,重岭、新芳在撤市设区时便保留了管理权限并设立了过渡期,江城可以参照。其次,这是解决江城历史遗留问题的需要。所谓历史遗留问题,主要是指前任班子所留下的巨额债务和拆迁安置压力。这不仅关乎财政风险,更是严重的“维稳”压力,因此,需要保留现有权限来偿还债务并保障拆迁安置工作。此外,这有助于推进南湾市城市副中心扩容提质,实际上是指江城的经济底子还比较薄,保留管理权限有利于提高行政效率、促进自身经济发展①根据作者田野笔记ZC-附件2整理。上述三条理由中,第一条即采用“援引成例”,第二条采用了“诉诸底线”,第三条则是“利益捆绑”策略的体现。

再以江城第二次提交的专题请示为例。在该请示中,江城主要提出了保留土地出让权限的三条理由。第一,开发区应同权,即指江城与东莱、灵阁同为国家级开发区,而东莱、灵阁均拥有独立的土地出让权限,南湾市在此前也曾明文规定江城、东莱和灵阁具有同等的土地出让权限,因此不宜上收江城的土地出让权限。第二,江城经济不宜“急刹车”,即指江城经济发展高度依赖土地出让收入和房地产业,因此一旦上收土地出让权限会对江城经济造成沉重打击。第三,江城面临严重“维稳”压力,即指上届政府留下的巨额债务和拆迁安置压力需要靠土地出让来化解,以免造成严重社会问题②根据作者田野笔记ZC-附件5整理。。在上述三条理由中,第一条采用了“援引成例”,尤其是以南湾市自身原有的规定来抵制南湾市的新要求,最具说服力;第二条和第三条则采用了“诉诸底线”,以政府最担心的GDP和维稳相商,同样具有较高的说服力。

比较其他关于政府内部上下级谈判的研究可以发现,江城撤市设区体现了学界所指出的多种策略。首先,江城“援引成例”的策略体现了周雪光等所说的合法性诉求[20](P80-96)。由于在谈判中天然处于劣势,江城欲扭转自身的不利态势,必须通过诉诸外部权威来构建自身诉求的合法性。而在政治体制不变的条件下,既有的制度文本与历史经验具有天然合法性。因此通过“援引成例”,江城主要以“公平”作为价值诉求来表明自身主张的正当性。其次,江城“利益捆绑”的策略体现了张践祚等所说的“零正嵌套”与“平衡共赢”策略[31](P73-99),以及何艳玲等所说的“利益捆绑法”[21](P61-72),是通过有意忽略负面信息并强调正面信息,将原本似乎对立的市县利益表述为相互一致,即同意江城的诉求同样有利于南湾市,而拒绝江城诉求将可能同样危及南湾市,从而使南湾市出于自身的成本收益考量调整决策。最后,江城“诉诸底线”的策略体现了冯猛所说的不完全承诺[22](P215-241)或周雪光等所说的可信性威胁[20](P80-96),即在政策实施成本过高时,下级政府通过提供不完全承诺或可信性威胁迫使上级政府让步。江城所提供的不完全承诺或可信性威胁可以理解为:如果上收江城的管理权限,江城的GDP可能无法达标,而且可能出现严重的“维稳”问题。对于南湾市而言,经济增速下降以及发生群体性事件都是极其沉重的代价,甚至可能直接危及南湾市主政官员的政治前景,因此具有极强的说服力。这也表明在上下级政府间谈判中,下级政府并非总是使用单一的策略,而是会综合运用多种策略手段来赢得谈判。

六、总结与讨论

行政区划调整在中国具有很强的政府主导性,然而行政区划调整对于政府组织的影响以及政府内部的运作过程长期以来却是一个“黑箱”,不为外界所知。本文基于江城撤市设区的案例,对这一问题进行了初步的探究。撤市设区表面上只是称谓的改变,实际上却导致了地方政府组织整体性的重构。其不仅伴随着政府机构的重组与大规模的人事调整,更是影响到市、区两级政府的权力划分。尽管机构设置和人事调整具有较强的上级主导性与制度刚性,谈判余地较小,但管理权限的划分由于缺乏明确的制度规范,且涉及地方政府的核心利益,因此具有更大的谈判空间与更强的谈判激励。换言之,政府组织重构的要求诱发了上下级谈判。在这一过程中,下级政府并非对上级政府惟命是从,而是能够综合运用多种资源和策略同上级政府展开谈判,为自身争取最大的利益,并最终左右政府组织重构的格局。由此,政府组织重构为表,上下级政府间谈判为里,两者互为影响并共同构成了行政区划调整的核心内容,亦为我们理解中国的行政区划调整尤其是撤市设区的具体运作逻辑提供了更为充实的经验认知。

行政区划调整既不同于完全依赖既有规则程序的“常规模式”,亦不同于存在上级高压、严密监管和惩罚机制的“动员模式”[20](P80-96),而是介于二者之间,本文认为可称作“准动员模式”。行政区划调整对于地方政府而言无疑是一件“大事”,直接涉及地方政府的核心利益,并且由地方最高主政官员直接主管推进,涉及几乎全部党政机关,在政府工作中具有极高的优先序;但行政区划调整却并不具有“动员模式”所存在的高时间压力以及强惩罚机制。行政区划调整可能耗时漫长,也缺乏明确的绩效目标,因此地方政府会感受到一种“无形的压力”:重要但不十分紧急,这也使地方政府拥有充足的谈判时间与强烈的谈判动力。因此,拥有一定谈判实力的下级政府可能并不会选择“准退出”,而是会在上级的压力下据理力争,争取自身利益的最大化,这也凸显出行政区划调整工作自身的特殊性质。

在正式的制度体系中,下级政府不仅能够利用请示、报告等正式文书同上级进行沟通,也能够利用上级主持或参与的各类会议当面同上级领导协调。除了正式制度赋予的谈判渠道,还存在着一种基于个人纽带的非正式渠道供上下级政府开展沟通和谈判。在正式的谈判中,下级政府能够综合运用多种具体策略来影响上级政府的决策,包括“援引成例”、“利益捆绑”以及“诉诸底线”等。这种综合性的策略表明在行政区划调整中,下级政府既非处于一种完全被动的地位[43](P9-15),亦非仅具有微弱的商议权,只能提出能够使上下级政府共赢的策略[31](P73-99)。本研究表明,即使上级政府拥有最终决定权,下级政府依然可能影响、改变上级政府对自身不利的决策,表现出远比传统学界认知更为强大的主动性,其中的关键则在于谈判态势、谈判渠道与谈判策略的相互配合,这也为我们理解中国的纵向政府间关系提供了新的思考。但在实践层面这种以上下级政府间谈判来决定权限划分的方式,不仅会耗费两级政府大量精力,也人为加剧了行政区划调整对政府组织带来的动荡。因此,未来应考虑进一步规范行政区划调整的流程与秩序,明确管理权限在不同层级地方政府间的划分,完善过渡期制度,并探索建立更加透明、公开的行政区划调整方案。

当然,作为一项单案例研究,本文结论的外部有效性仍有待更大范围的验证;较短的田野调查时间以及政府内部的保密要求也导致许多关键性资料的缺失;最后,尽管本文试图解析上下级政府间的谈判,但受调研条件限制,本文仅重点考察了下级政府一方,对于上级政府一方则缺乏深入的研究。这些不足均有待在未来的研究中进一步克服。

[1]Jingxiang Zhang,Fulong Wu.China’s Changing Economic Governance:Administrative Annexation and the Reorganization of local Governments in the Yangtze River Delta.Regional Studies,2006,40(1).

[2]胡德,刘君德.政区等级、权力与区域经济关系.中国行政管理,2007,(6).

[3]Him Chung.State Regulation and China’s Administrative System:A Spatial Perspective.China Review,2008,8(2).

[4]金太军.从行政区行政到区域公共管理.中国社会科学,2007,(6).

[5]刘君德.中国转型期“行政区经济”现象透视.经济地理,2006,26(6).

[6]Laurence J.C.Ma.Urban Administrative Restructuring,Changing Scale Relations and Local Economic Development in China.Political Geography,2005,(24).

[7]汪宇明,王玉芹,张凯.近十年来中国城市行政区划格局的变动与影响.经济地理,2008,28(2).

[8]王贤彬,聂海峰.行政区划调整与经济增长.管理世界,2010,(4).

[9]谢涤湘.快速城市化时期的行政区划调整研究.现代城市研究,2009,(4).

[10]赵聚军.中国行政区划研究60年:政府职能转变与研究导向的适时调整.江海学刊,2009,(4).

[11]Lixing Li.The Incentive Role of Creating “Cities” in China.China Economic Review,2011,(22).

[12]叶敏.增长驱动、城市化战略与市管县体制变迁.公共管理学报,2012,9(2).

[13]张践祚,李贵才,王超.尺度重构视角下行政区划演变的动力机制.人文地理,2016,(2).

[14]Yungang Liu,Zhigang Li,Jie Jin.Pseudo-urbanization or Real Urbanization?Urban China’s Mergence of Administrative Regions and Its Eあects:A Case study of Zhongshan City,Guangdong Province.China Review,2014,14(1).

[15]李郇,徐现祥.中国撤县(市)设区对城市经济增长的影响分析.地理学报,2015,70(8).

[16]范今朝,王剑荣,蒋瑶璐.试论中国当代城市化进程中的行政区划“逆向调整”现象.经济地理,2011,31(11).

[17]倪星,谢水明.上级威权抑或下级自主:纵向政府间关系的分析视角及方向.学术研究,2016,(5).

[18]陶郁,侯麟科,刘明兴.张弛有别:上级控制力、下级自主性和农村基层政令执行.社会,2016,36(5).

[19]David M.Lampton.A Plum for a Peach:Bargaining,Interest,and Bureaucratic Politics in China//Kenneth G.Lieberthal,David M.Lampton.Bureaucracy,Politics,and Decision Making in Post-Mao China.Berkeley:University of California Press,1992.

[20]周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型.中国社会科学,2011,(5).

[21]何艳玲,汪广龙.不可退出的谈判:对中国科层组织“有效治理”现象的一种解释.管理世界,2012,(12).

[22]冯猛.政策实施成本与上下级政府讨价还价的发生机制.社会,2017,37(3).

[23]Kevin J.O’Brien,Lianjiang Li.Selective policy implementation in rural China.Comparative Politics,1999,31(2).

[24]吴毅.小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释.北京:三联书店,2007.

[25]刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释.中国行政管理,2014,(5).

[26]陈国权,陈洁琼.名实分离:双重约束下的地方政府行为策略.政治学研究,2017,(4).

[27]周雪光.基层政府间的“共谋现象”.社会学研究,2008,(6).

[28]艾云.上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析.社会,2011,31(3).

[29]欧阳静.策略主义:桔镇运作的逻辑.北京:中国政法大学出版社,2011.

[30]张践祚,朱芸.政府内部上下级间的责任配置互动.社会发展研究,2016,(3).

[31]张践祚,刘世定,李贵才.行政区划调整中上下级间的协商博弈及策略特征.社会学研究,2016,(3).

[32]彭彦强.论区域地方政府合作中的行政权横向协调.政治学研究,2013,(4).

[33]余鑫星,吴永兴.行政区划体制与浙中地区的城市发展研究.经济地理,2011,31(1).

[34]张京祥,范朝礼,沈建法.试论行政区划调整与推进城市化.城市规划汇刊,2002,(5).

[35]Yi Li,Fulong Wu.Reconstructing Urban Scale:New Experiments with the“Provincial Administration of Counties”Reform in China.China Review,2014,14(1).

[36]Xiaolong Luo,Yeqing Cheng,Jie Yin,et al.Province-Leading-County as a Scaling-up Strategy in China:The Case of Jiangsu.China Review,2014,14(1).

[37]高琳.快速城市化进程中的“撤县设区”:主动适应与被动调整.经济地理,2011,31(4).

[38]张蕾,张京祥.撤县设区的区划兼并效应再思考.城市问题,2007,(1).

[39]罗小龙,殷洁,田冬.不完全的再领域化与大都市区行政区划重组.地理研究,2010,(10).

[40]于志强,吴建峰,周伟林.大城市撤县设区经济绩效的异质性研究.上海城市管理,2016,(6).

[41]叶初升,高洁.行政区划调整的经济绩效.广西社会科学,2017,(1).

[42]金中坤,徐伟.行政区划调整与区域服务业发展.经济地理,2015,35(12).

[43]殷洁,罗小龙.从撤县设区到区界重组.城市规划,2013,37(6).

[44]Melanie Manion.The Cadre Management System,Post-Mao:The Appointment,Promotion,Transfer and Removal of Party and State Leaders.The China Quarterly,1985,102.

[45]樊红敏.县域政治:权力实践与日常秩序.北京:中国社会科学出版社,2008.