当前中国的收入分配状况

2018-05-02○李实

○ 李 实

(北京师范大学 经济与工商管理学院, 北京 100875)

中国经济转型已经有了40年的历史。中国经济转型有成功的经验,也有失败的教训。在改革开放40年之际,对过去经验和教训加以总结是必要的,从而在未来经济转型中少走弯路,取得更大的成就。收入分配制度改革是中国经济转型的一部分,既有值得肯定的方面,也有需要吸取教训的方面。从总体上来看,收入分配制度改革滞后于其他的经济改革,距离一个公平合理的收入分配制度的目标还相差甚远,还需要加大推进力度。对于中国收入分配制度改革,既需要回顾过去的改革历程,总结经验,也需要对改革的现状做出准确的判断,以利于为进一步改革寻求正确的方向,实现既定的改革目标。本文试图对当前我国收入分配领域中几个重要问题以及一些有争论的问题提供一些看法,只是一家之言,欢迎学者同行批评指正。

一、近几年收入差距变动态势

对于中国收入差距的长期变动趋势,可以分为两个阶段。第一个阶段是经济转型前30年,第二个阶段为经济转型后10年。相对来说,对于前30年收入差距的变动趋势,学术界的分歧不是很明显,基本判断是这一时期的收入差距是不断扩大的。然而,对于后10年收入差距的变化情况,学术界的看法更加不同。

在2013年之前,虽然国家统计局每年估计并公布城镇和农村各自的收入差距的基尼系数,但是没有公布全国收入差距的基尼系数。他们这样做的一个理由是城镇和农村居民的收入定义略有不同(可支配收入VS纯收入),不可以将城乡调查样本合并起来估计全国收入差距。实际上收入差距的基尼系数随着其不断上升而在政治上变得越来越敏感,因为很多人认为基尼系数超过0.4以后是社会动乱的象征,而且实际上进入1990年代以后中国收入差距的基尼系数就已超过了0.4。在这种情况下,一些民间研究机构利用不同来源的调查数据对全国收入差距的基尼系数作了估计,当然估计结果自然有所不同。我们课题组从1988年开始收集住户收入数据,利用1988年、1995年、2002年和2007年调查数据分别对这些年份的全国收入差距的基尼系数进行了估计,得出的结果显示基尼系数是不断上升的,如1988年的基尼系数为0.395,1995年为0.456,2002年为0.460,2007年为0.483(赵人伟、李实、李思勤,1999;Gustafsson,Li and Sicular,2008;Li,Sato,Sicular,2013)〔1〕。这些估计结果被国内外学术界广泛地引用。

2013年国家统计局公布了2003—2012年全国收入差距的基尼系数,而且在此以后逐年公布。根据国家统计局的估计结果,2003—2008年基尼系数是不断上升的,从0.479上升到0.491。从2008年以后基尼系数出现下降的势头,如到2010年为0.481,2015年为0.462。与此同时,一些民间研究机构也在试图估计全国收入差距,值得提及的是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心利用其财产调查数据估计了2010年全国收入差距的基尼系数〔2〕。由于其估计值非常高,基尼系数为0.61,这一结果得到了媒体的广泛注意,并迅速传播,但是也受到了质疑。岳希明、李实,李实、万海远(2013)指出了其基尼系数存在严重高估的问题及其主要原因〔3〕,一是抽样的偏差,二是收入定义的缺陷〔4〕。此外,北京大学社会科学调查中心也在2010年、2012年和2014年做了三轮住户抽样调查(中国家庭追踪调查,CFPS),其中收集了较为详细的收入信息。利用该调查数据,Xie and Zhou(2014)估计了2010年和2012年的全国收入差距的基尼系数,他们得出的结果2010年为0.53,2012年略有下降〔5〕。Kanbur,Wang and Zhang(2017)使用相同的数据,估计出2012年收入差距基尼系数比2010年下降近3个百分点,2014年比2012年又下降近一个百分点,下降到0.5以下〔6〕。这些结果显然与西南财经大学的估计结果有很大差别。相比而言,CFPS的抽样方法和收入定义更加专业,其结果也比较可信。另一项独立的住户抽样调查是由中国人民大学与明尼苏达大学和香港科技大学合作进行的中国综合社会调查(CGSS)项目,利用该数据估算出来的2010年收入差距的基尼系数为0.545,而2012年有所下降。这些利用不同的调查数据对中国收入差距的基尼系数进行估算的结果见图1。〔7〕

图1中国收入差距的不同估计结果(基尼系数)

注释:CHIP估计结果(A)使用国家统计局收入定义(未调整国家统计局收入),(B)用CHIP收入定义(关于CHIP收入定义,见罗楚亮等〔2017〕)。国家统计局(NBS)的估计结果来自中国国家统计局住户调查办公室(2016年);CHIP估计结果来自罗楚亮等(2017);CFPS和CGSS估计结果来自Xie and Zhou(2014);CHFS估计结果来自Gan(2017)。

资料来源:李实、岳希明、〔加〕史泰丽、〔日〕佐藤宏等:《中国收入分配格局的最新变化——中国居民收入分配研究V》,北京:中国财政经济出版社,2017年。

图1显示了近几年可比年份的中国收入差距的基尼系数的不同估计结果。CHIP估计与国家统计局发布的估计相似,由于CHIP使用国家统计局住户调查样本的子样本并使用国家统计局家庭调查的收入数据计算收入,其大体相同的结果并不奇怪。CHIP收入定义包括自有房屋的估算租金,以此估计的收入差距会有所不同。基于CGSS和CFPS调查数据估算的收入差距比国家统计局和CHIP数据估计的结果略高一些,其原因有很多种。差异比较大的仍是根据西南财经大学的中国家庭财产调查(CHFS)数据估计的结果。

与一些民间研究机构的估计结果相比,国家统计局公布的全国收入差距的基尼系数会偏低一些,可以说存在一定程度的低估问题。低估主要是由于高收入样本偏低造成的。当然这个问题可以说是各个国家所有住户抽样调查不得不面对的一个问题。为了解决这个问题,许多学者进行了各种尝试,试图来修正由高收入群体样本偏差带来的收入差距的低估问题。比如,李实、罗楚亮(2011)在估计2007年的全国收入差距的基尼系数时对高收入样本偏差进行了修正,得出修正后的基尼系数上升了4—5个百分点〔8〕。又比如,罗楚亮等(2017)利用高收入群体公开曝光的财富数据对2007年和2013年的全国收入差距的基尼系数进行修正,得出的估计结果显示这一时期收入差距不仅没有缩小,反而有所扩大〔9〕。这些估计结果虽然存在研究方法上的局限,但是它却表明中国收入差距的大小及其变动趋势在很大程度上受到了巨富人群样本的影响。这些人群的收入水平以及分布直接关系到收入差距的走势。因此,对于中国收入差距变化的研究需要更加关注于中国的巨富人群数量的变化和他们的收入分布,以及他们与一般人群收入差距的变化。由于受到数据的限制,学术界对这些问题的研究是远远不够的,因而也影响到对我国收入差距水平及其变动趋势的判断。

二、现在的收入差距仍然过大

如前所述,除了国家统计局以官方的身份发布近期每年全国收入差距的基尼系数之外,一些民间的研究机构也在利用非官方的调查数据来估计收入差距的基尼系数。官方和非官方的估计结果有所不同(见图1),这是非常自然的。因为收入差距的估计结果都是依据于住户收入调查数据。自然会受到样本数量、抽样方法、调查方式、收入定义、估计方法等的影响。然而,从图1中可以看出,除了个别估计结果比较奇异外,基尼系数的大部分估计结果实际上相差并不十分明显,在0.5的百分之十的偏差区间内。如果以官方的估计值为准,那么中国收入差距是否仍然过大?为了回答这个问题,首先我们比较一下中国与世界其他国家的收入差距,看看中国收入差距处于什么位置。世界银行的数据库收集了世界上不同国家收入差距的基尼系数〔10〕,其中有72个国家和地区(称为经济体)拥有2013年的基尼系数。这些国家和地区该年收入差距的基尼系数的平均值为0.364,国家统计局公布的我国该年的基尼系数为0.473(见图1),比72个经济体的平均值高出30%。在这些经济体中,基尼系数大于中国的有8个经济体,中国排名第9。相比而言,中国属于收入分配差距最大的十个国家之一。联合国开发计划署出版的《2016年人类发展报告》列出了137个经济体2010—2015年中(最近一年)收入差距的基尼系数〔11〕,其平均值为0.393,高出0.473的经济体为21个,中国处在收入差距最大的15%国家之中。在这些经济体中,基尼系数超过0.5的有15个,超过0.6的有5个。如果中国的基尼系数如一些民间研究机构估计的大约0.5左右,中国显然属于收入分配高度不平等的国家之一。

当然,判断我国收入差距是否过大仅仅进行这种国际比较是不够的,还是应该回到我们自身收入差距的问题上。对此,我们需要从三个方面来看待这个问题。

第一,从长期趋势上看,在改革开放的前30年,我国收入差距基本是不断扩大的。根据世界银行的估计,在1970年代末和1980年代初中国收入差距的基尼系数大致为0.3左右,到了1990年代末超过了0.4。后来国家统计局估计的全国基尼系数到了2008年接近0.5。这30年收入差距的扩大速度是前所未有的。如前所述,最近10年我国收入差距的扩大趋势虽有所缓解,但是仍处于高位水平上。

第二,从收入差距的结构来看,一些导致收入差距扩大的成分具有很大的不合理性。在我国收入差距结构中,城乡之间收入差距是非常重要的成分。在过去40年的经济转型过程中,我国城乡之间收入差距也经历了缩小—扩大—再缩小的过程。在改革开放的初期,我国城乡之间收入差距一度有所缩小,其中重要的原因是农村经济改革激励了农民生产积极性,农民收入增长幅度超过了城市居民,导致了城乡之间收入差距的缩小。然而好景不长,从1980年代中期开始城乡之间收入差距不断扩大,一直持续到2009年。近几年城乡之间收入差距有所缩小,但是仍然高于改革开放初期的水平。2017年的最新数据显示,城乡居民收入之比仍高达2.71倍〔12〕。更重要的是城乡之间差距不仅表现在收入上,而且反映在享受公共服务上。如果把一些公共服务的市场价值折算为个人的实物性收入,那么城乡之间的实际收入差距要高得多〔13〕。因此,从过高的城乡之间收入差距可以推断出全国收入差距也是过高的。

第三,从导致收入差距的原因来看,过大收入差距背后是一些不公平、不合理的分配制度和机制。也就是说,如果收入分配制度改革能够实现其既定的目标,公平与效率兼容的分配制度和再分配制度能够顺利建立起来,那么我们现有的收入差距会有一定幅度的下降。这些不公平的制度和机制包括城乡分割的户籍制度,劳动力市场中的各种歧视制度,以及与不同就业身份和职业挂钩的有差异的社会福利与保障制度,等等。这些不公平的分配制度都在直接或间接地扩大着收入差距。

总之,综合各种考虑,当前我国收入差距仍是过大的,仍需要加快收入分配制度改革来进一步缩小收入差距。

三、解释城乡之间过大的收入差距

关注中国收入差距不能不看到城乡之间巨大的收入差距。巨大的城乡差距是中国最为特色的一个问题。在一般的市场经济国家中,城乡收入差距也是存在的,但不会那么明显,甚至一些国家的城乡收入差距是反向的,即农村居民收入水平高于城市,而且城市的贫困发生率也高于农村。而中国城乡收入差距的演变过程正好相反。即使在计划经济时期,中国的城乡收入差距也是较为明显的。如在改革开放初期的1978年,城乡居民收入比率为2.57倍。按照市场配置资源的规律,市场化的改革有助于缩小城乡收入差距。市场化程度越是发达的地方,城乡收入差距就会越小。而中国已实施近40年的市场化改革,为什么城乡收入差距不仅没有缩小,反而是扩大了呢?

图2中国城乡居民收入比率(1978—2017)

资料来源:国家统计局官方网站的统计数据。

注释:1978—2012年的城乡居民收入比率是按照城镇居民可支配收入和农村居民纯收入计算的,2013—2017年的比率是按照城乡居民可支配收入计算的。

一种解释是把城乡之间收入差距的扩大归因于市场化改革。这种解释显然是片面的,它只是看到了城乡收入差距与市场化改革是同步发生的现象,或者二者之间的相关性,而没有看到它们之间的因果关系。从市场化改革与收入差距变化之间的关系来看,市场化改革会大大地改变收入分配的格局,既可能扩大收入差距,也可能缩小收入差距。例如,收入决定机制的微观化和分权化会扩大收入差距,然而放松劳动力流动的限制会有助于缩小城乡之间和地区之间收入差距。就城乡收入差距而言,市场化改革无疑是有助于缩小差距的。当然,中国的经济改革有“真改革”和“假改革”之分,有不少所谓的“改革”措施实际上是假改革,甚至是反改革的,是有悖于市场化改革方向的。在过去几十年中,这种假改革的现象可以说比比皆是。对于当前的城乡差距来说,真正具有积极影响作用的改革有两项,一是农村土地产权制度改革,二是城乡户籍制度改革。这两项制度改革是最能促进农民收入增长,实现其正当权益,增加其家庭财富,从而最有利于缩小城乡收入差距的。

中国城乡收入差距居高不下的背后原因值得深究。为什么在计划经济时期就存在着巨大的城乡收入差距?为什么在市场化转型中有利于农民收入提高的改革措施总是难以推进和落实?人人都明白户籍制度改革会给农民带来好处和利益,但是为什么进展得如此缓慢呢?众所周知,还土地产权给农民会带来巨大的利益,但是土地制度改革为什么如此难以推进呢?这些问题需要认真地研究,寻求其背后的逻辑并给予合理的解释。

在计划经济时期,巨大的城乡收入差距的原因是经济发展需要从农民那里获得资本的原始积累〔14〕。中国从一个农业大国,在向城市化和工业化转型过程中,资本来源不能靠外部输入,而只能是靠内部积累。而资本积累主要来自于农民的生产剩余。这主要是依赖于两种行政性手段来实现的,一是工农业产品的价格剪刀差,二是限制农村劳动力流动。两种手段是相辅相成的,离开了劳动力流动的限制,剪刀差是无法实现的。因为剪刀差会导致农业收入大大低于其劳动生产率,会导致农业劳动力离开农业转向其他产业,会降低粮食产量和农产品的供给。这会打乱工业化进程。与此同时,为了加快工业化进展,政府也不会忘记从工业劳动力身上获取资本积累,其主要做法是压低其工资水平和延缓工资增长,导致其工资水平低于其劳动生产率。然而,为了保证工业化进程的稳定性,工业劳动力也需要一定的激励机制,相对于农业劳动力来说,较高的工资水平和福利待遇无疑是一种有效的激励手段。即使工资水平不变的情况下,不断下降的农业劳动力收入水平,意味着工业劳动力收入的相对水平上升,也会产生一种激励效应。特别在一个封闭经济体系中,这种效应会更加明显。这在一定程度上解释了我国计划经济时期城乡收入差距的原因所在。

在经济转型时期,城乡收入差距并没有随着农村劳动力流向城市而出现缩小,而且在很长一段时期内是持续扩大的。这背后的原因仍是和资本积累有关,包括了物资资本积累和人力资本积累。从物资资本积累来说,城市化和工业化进程仍需要资本积累,虽然有外部资本(外资)进入,但是靠从农民工身上榨取生产剩余是一种最经济的方式,而且也是最可行的。在对农村劳动力的流动实行长期控制之后,农村人口增长较快的情况下,农业生产剩余又转向了城市化和工业化用途,农村剩余劳动力的状况会变得越来越严重。大量的剩余劳动力的存在对农民是一种糟糕的结果,可以说是一种悲剧,然而对于城市化企业来说却是一大笔“红利”,因为这部分劳动力的成本可以压低到“生存工资”的水平。也就是说,城市企业只要支付略高于其农业收入水平即可以获得大量可用劳动力。在农村劳动力处于无限供给的情况下,农村劳动力价格会处在一种长期的低水平上。低工资劳动力并非意味着低劳动生产率,在劳动力无限供给的劳动力市场中,工资水平与劳动效率是脱节的,前者会大大低于后者。这会给企业带来额外的利润,特别是垄断企业求之不得的利益。从人力资本积累来说,中国城乡分割体制导致了农村公共服务供给严重不足,农民低收入水平不可能依靠自身财力来增加人力资本的积累,农村教育发展严重落后,高水平师资严重缺乏,教育质量严重低下,从而形成一种“低收入—低人力资本投入—低收入”的低水平陷阱。而对于城市居民来说却是另一种良性循环:“高收入—高人力资本投入—高收入”。在这种情况下,即使农村劳动力可以自由流动,在城市劳动力市场受到与城市劳动力一视同仁的待遇,他们的收入水平仍然会偏低。从一定意义上说,长期实行的城乡分割的制度,忽视农村发展和公共服务提供的发展战略是现在城乡收入差距居高不下的“原罪”。

四、未来收入差距的走向

经济学发展过程表明,经济学更适合于解释过去,而不是预测未来。这也意味着对未来收入差距变动的预测存在一定的风险。好在影响收入差距的大多是一些长期因素,这些因素的变化相对比较缓慢,依据这些因素对收入差距未来变化趋势做出判断不至于成为天方夜谭。

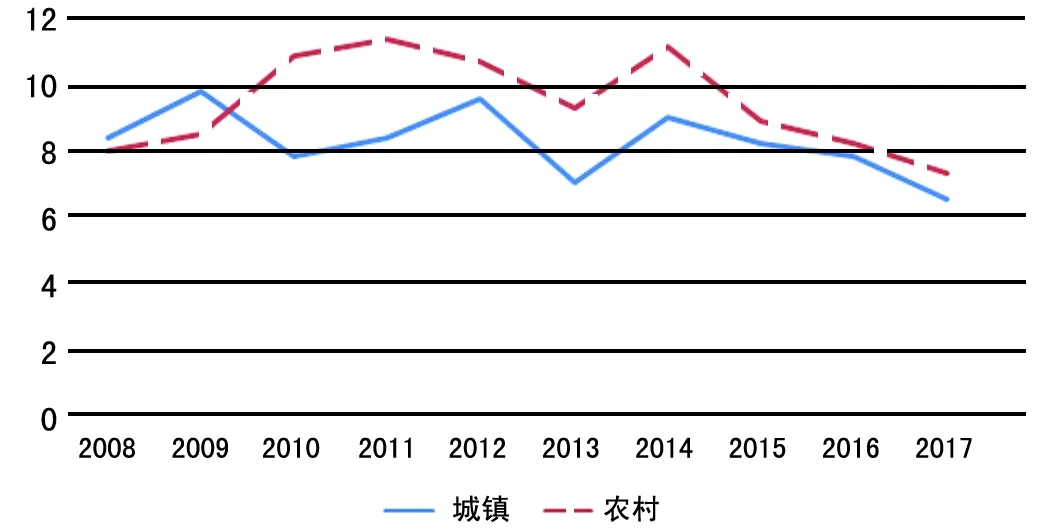

从过去几年收入差距变化的趋势来看,对全国收入差距有所抑制的主要因素是公共政策的调整。在实现城乡公共服务均等化的目标过程中,一些公共政策开始覆盖到农村,农民从中获得一定的好处,不同程度上提高了农民收入,缩小了城乡之间收入差距。从2003年开始,解决“三农”问题和“城乡统筹发展”成了政府发展战略的首要任务,从而陆续出台了一系列有助于提高农民收入的惠农政策和社会保障政策。这些政策措施经过几年的落实和完善,其效果慢慢显现出来,最为明显的是带来了农民收入的快速增长。长期的统计数据显示,从1990年代中期开始,直到2009年城镇居民收入增长一直快于农村居民,带来了城乡收入差距的持续扩大,到了2009年到达历史上的一个高点,城乡居民收入之比高达3.4倍(见图2)。然而,从2010年开始农村居民收入增长超过了城镇居民,特别在2010—2014年期间,二者之间收入增长率之差更为明显(见图3),从而导致了城乡收入差距的下降。

图3城乡居民人均收入增长率(%)

资料来源:根据国家统计局相关年份城乡居民收入数据计算和绘图。

可是,在2015年之后,农村居民收入增长仍然快于城镇居民,但二者收入增长率之差有所缩小。这意味着过去十多年实施的各种惠农政策的效应逐渐稀释,而新的惠农政策迟迟没有出台。于是,城乡收入差距的缩小幅度有所下降,它对缩小全国收入差距的影响作用也在减弱,其结果是国家统计局估算的全国收入差距的基尼系数在2016年出现了小幅度回升〔15〕。这表明过去几年全国收入差距的变化更多地受到包括收入分配政策在内的各种公共政策的影响。如果这些政策能够更多惠及到农村人口和低收入人群,那么就会对收入差距的扩大起到抑制作用,反之收入差距很有可能进一步反弹或回升。

更应该看到的是,在新形势下一些有助于扩大收入差距的因素更多地显现出来。首先,高收入人群的规模快速扩大,高收入群体的水平和财富积累快速上升。即使抛开非法的高收入问题,合理合规的高收入人群呈现一种快速增长的势头,而且其收入增长远远超过了中低收入人群。图4显示了福布斯中国富人榜列出的2010年和2017年前50名富人的财富额,从中可以看到其财富增长情况。一般的趋势是财富越多的人群,其财富增长越快。不难看出,在这7年中,前50名富豪的财富增长率大多超过了一倍,最富的前10位的财富增长率达到了3—4倍。这个人群的快速增加及其财富的快速增长无疑起到了扩大收入差距的作用,而且这种作用随着其人群规模和财富的加速增加也在不断得到强化。这不能不说它是当前扩大收入差距的一种新变量。

图4福布斯中国富人财富(前50名)(亿元)

资料来源:福布斯网站。

其次,居民财产分配的不平等程度急剧上升,这也构成了调节收入分配的一个挑战。经济学理论告诉我们,居民的财产和收入是一种互动的关系,财产会带来收入,收入反过来会变为财产。这也意味着财产差距会影响到收入差距,反之收入差距会影响财产差距。由于中国居民的财产积累的时间很短,在普遍贫穷的计划经济时期,几乎人人都是无产者,财产分配差距很小。即使到了1990年代,中国居民的财产差距也要小于收入差距〔16〕。

然而,进入新世纪后,我国居民的财产分配差距急剧扩大,到了2002年已略大于收入差距,而到了2013年已达到并超过收入差距〔17〕。而且,从发展势头上,短期内居民财产差距缩小的可能性是几乎不存在的。这是因为我国缺少有助于缩小财产差距的政策手段。众所周知,财产税和遗产税在一定程度上可以起到调节财产差距的作用,但是这些政策短期内还是难以出台。

最后,现行的收入分配政策的调节力度严重不足。北京师范大学收入分配研究院正在进行我国收入分配与再分配政策效果评估,其基本结论是我国税收政策和转移支付对收入差距的调节作用是有限的,而且一些社会保障项目不仅不能缩小收入差距,而且在扩大收入差距〔18〕。这也部分地解释了我国收入差距为什么出现高居不下的状况。

当然,在未来几年中,如果政府下定决心深入推进收入分配制度改革,敢于触动地区和部门利益,打破利益集团的阻碍,把有助于低收入人群收入增长的政策措施落到实处,那么收入差距出现缩小的势头是可以期待的。

五、解决收入分配问题的关键点

大量的研究文献显示,过大的收入分配不平等,尤其是收入分配不公,对一个国家的经济发展和社会稳定会带来许多不利的影响(Acemoglu,1997;Alesina and Rodrik,1994;Alesina and Perotti,1996;Murphy,Shleifer,and Vishny,1989;Perotti,1993;Perotti,1996)〔19〕。它会带来居民消费需求不足,从而导致经济增长动力不足;它会导致贫困人口和低收入人群无力积累人力资本,导致他们长期陷入贫困陷阱,带来社会阶层的固化;它会导致社会成员之间,难以建立起相互信任的社会关系,易于引发社会矛盾。更为重要的是,严重的收入分配不平等虽然表现为一种结果的不平等,但是它会导致公共政策和再分配政策失去作用(Vandemoortele,2013)〔20〕,从而难以建立一个机会公平的社会制度和分配机制。从一定意义上说,收入差距是一种结果的不平等,但是它会带来机会的不平等,是影响一个社会机会平等目标实现的最主要的障碍。在一个分配结果严重不平等的社会中,空谈机会平等是毫无意义的,机会平等也是无法实现的。

解决当前的收入分配问题需要从全局出发,综合考虑,制定一套完整、有效的收入分配与再分配政策体系,及时出台一些有效的收入分配与再分配政策,以抑制收入差距扩大的趋势,从根本上消除收入分配不公问题。由于中国经济正处在一个发展的关键时期,在收入分配制度改革上要将消除收入分配不公作为中心内容。

解决收入分配问题,需要从初次分配和再分配两个方面发力。在初次分配领域,政府需要承担责无旁贷的责任。首先,在推进市场化改革进程中,进一步完善市场体系,让市场机制在资源配置中起到决定性作用,离不开政府的作用。中国的商品市场体系已基本建立起来并且发挥了积极作用,但是生产要素市场仍是不完善的,存在着较为严重的行业垄断、市场扭曲和分割,以及过多的政府干预。这不仅导致了生产要素配置上的低效率,而且会带来严重的收入分配不公。对于资本市场来说,特别在金融部门中,国有大资本占据垄断地位,而民间资本很难参与到金融活动中,而且在一些高盈利行业和领域仍然存在着国有资本的垄断和对民营资本的排斥与阻碍,从而导致了垄断行业人员和高管人员收入高出市场工资水平及其行业间收入差距过大的问题。中国的劳动力市场也是不完善的,存在着城乡劳动力市场分割(Démurger et al,2006)〔21〕,就业中的户籍制度带来的身份歧视、性别歧视,“拼爹”现象,工资支付中的“同工不同酬”问题仍是处处可见〔22〕。这无疑带来了就业者之间不合理的收入差距。中国的土地市场问题更多,在一定程度上说中国还没有真正的土地市场,政府对土地的垄断与控制严重阻碍了土地市场的形成与发展。土地市场的形成是与农民利益密切相关的,是有助于农民收入提高的,也是有利于改善农村内部收入分配,降低收入差距的。建立有效的土地市场涉及到土地制度改革,产权制度的保护,土地交易市场的完善等一系列问题,更重要的是要还土地的权力于农民。这些问题只能由政府加以推动解决。

其次,在初次分配领域建立合理的收入分配秩序同样离不开政府的作用。一些发达国家的经验表明,工资收入的正常增长是与工资谈判机制分不开的。国内学者近几年也在积极呼吁建立工资谈判(协商)机制,但是进展不大,其中一个重要原因是我国缺少工资谈判(协商)机制所需要的制度环境,特别是工会制度不能保证工会具有独立性,不能充分代表工人的利益。工资谈判(协商)机制能够保障工资的合理增长的前提是参与谈判的工人代表能够真正代表工人的利益,中国现有的工会制度还做不到这一点。因此,改革工会制度,让工会具有独立性,真正代表工人的切身利益,只能是政府的责任。

最后,对于一些不利于收入分配公平的制度和政策也需要政府加以改革和调整。当前人们期待的户籍制度改革和养老制度改革是很好的例子。城乡分割的户籍制度,既是过去城乡之间收入差距的根源,又是当前城乡一体化发展的障碍。现今养老制度被诟病很多,其中一个主要原因是不仅不利于缩小收入差距,而是扩大收入差距。这两项制度的改革,也只能是政府的责任。

相比来说,政府在再分配领域可以做更多的事情。中共十九大报告中也明确提出“履行好政府再分配调节职能”。在过去十年中,政府在再分配方面已经作出了不少努力,也取得了一定成绩(Li and Sicular,2014)〔23〕。这主要表现为以下几个方面。首先,从2003年开始政府逐步建立起一个覆盖城乡居民的最低收入保障体系。到2014年底全国享受最低收入保障项目救助的人数达到了7089万,其中城镇为1880万,农村为5209万〔24〕。这对于缓解贫困,提高贫困人口的收入,缩小收入差距起到一定的作用。其次,各种惠农政策的实施,如种粮补贴,新型农村合作医疗制度和新型农村养老制度,对于增加农民的转移性收入,提高农民生活水平,缩小城乡之间收入差距发挥着重要作用。最后,税收制度的改革与调整,主要是指减免农业税。从2003年开始的农业税减免政策,到2007年农民的税费负担降低到微不足道的程度(Sato et al,2008)〔25〕。这在很大程度上增加了农民收入,同时有利于缩小农村内部以及城乡之间收入差距。

然而,相对于其他国家来说,中国政府还需要进一步加大收入再分配政策的调节力度,进一步“履行好政府再分配调节职能”。需要从以下几个方面作出努力。

第一,提高税收对收入分配的调节力度。现在我国税收对收入分配的调节力度是非常有限的,主要原因有两点,一是税收结构的不合理,其中主要表现为直接税如个人所得税比重过低而间接税如增值税比重过高,而前者是有助于缩小收入差距,后者却是有助于扩大收入差距(聂海峰、岳希明,2012)〔26〕;二是个人所得税只是一种工薪税,实际上是对工薪阶层的征税,而对于那些其他收入来源的人群收入起不到有效的调节作用。因此,提高税收在收入分配中的调节力度需要对税收结构加以调整,需要增加一些有助于调节收入分配的税种,同时减少间接税的比重。引入调节收入分配的税收有许多种,其中房产税和遗产税是值得考虑的。实施财产税,一方面可以增加直接税的比重,政府可以更有条件减免部分间接税,让企业更有活力,另一方面可以更加有效地调节高收入群体的收入。

第二,增加对低收入和贫困人口的转移支付力度。中国已经建立了一个覆盖城乡的庞大的最低生活保障制度(低保),再分配的效果不明显(李实、杨穗,2009)〔27〕。根据民政部的统计数据,2016年底享有低保资助的人数超过了6千万,其中农村获益人口约4700万,即使在低保救助的情况下,农村仍有贫困人口大约5千万。这意味着低保的覆盖面仍有待于进一步扩大,一些贫困地区的保障水平还是偏低的,仍需进一步提高。特别在农村地区,一些财政困难的地区受到自身财力的限制,将保障标准定得很低,使得低保制度不能起到应有的作用。因此,不断提高低保标准并实现“应保尽保”的宗旨将是低保制度的一项主要改革内容。此外,中国的转移支付的种类是偏少的。例如在一些国家普遍实行的儿童教育补贴(如墨西哥的儿童教育补贴项目PROGRESA program),老年人津贴(如南非的老人津贴,Older Person’s Grant)被认为是重要调节收入分配的手段,而在我国却并没有提上政府的议事日程。因此,在转移支付方面,政府可以不断增加针对特殊人群和弱势人群的福利项目,以缩小他们与其他社会成员的收入差距。

第三,完善社会保障制度,缩小保障水平的差距。迄今为止,中国已初步建立了覆盖全社会的养老保障制度和医疗保障制度。然而这两种保障制度都有一个共同的问题,即不同人群享有不同制度,制度之间有着明显的保障水平的差异(李实、赵人伟、高霞,2013)〔28〕。在养老制度方面,有公务员退休保障制度,有事业单位人员养老制度,有企业职工养老制度,有农村居民养老保障制度,而且几种养老制度的养老金水平相差很大。在医疗保障制度方面,有公务员和事业单位人员的公费医疗制度,有企业职工医疗保险制度,有农村地区的新型农村合作医疗制度,这些不同制度提供的保障水平也相差很大。从长期来看,一种保障制度,分为不同类别和等级,而类别之间存在较大待遇差别,显然是不可持续的。对这个问题的解决也只能是政府的责任。

第四,努力落实公共服务均等化的目标。虽然这个目标已得到了全社会的认可,但是现实情况还相差甚远。在公共服务提供方面,仅靠市场机制是不够的,政府的作用应该更大。特别在实现公共服务均等化的过程中,更是无法离开政府。

第五,加大扶贫力度,让穷人看到希望。改革开放以来,中国在扶贫方面取得了举世瞩目的成就,但是仍有数量不少的贫困人口。在缓解贫困方面,中国政府投入了大量的资金,但是扶贫效果并不能令人满意,部分原因是扶贫资金没有有效地得以使用,没有准确地瞄准最贫困的人群。而且这部分人群在很大程度上被排斥在发展过程之外,长期陷入了贫困陷阱而不能自拔,因此解决贫困人口的脱贫问题,使得扶贫政策更加有效,扶贫资金使用更加合理,应是政府的主要任务。

六、结 语

当前中国收入分配格局是长期演化的一种结果。如果说中国经济增长是人类经济发展史上的一个成功案例,那么可以说中国收入分配是一个不成功的案例。成功的经济增长与不成功的收入分配都是中国经济转型和发展的结果,二者之间是否存在一定的联系是值得研究的。这也许是与中国各级政府长期以来形成的“先增长,后分配”的一种发展观有关系,也许是与“牺牲公平以换来效率”的发展战略的选择有关系,也许是与“有选择性改革”的经济转型模式有关系。客观地讲,中国收入分配的格局之所以能够演变成这样一种状况,有历史上的原因,有发展战略定位的原因,有经济转型模式选择上的原因,有利益集团干扰方面的原因,更有高层决策层迟迟未痛下决心的原因。总之,中国收入分配现状形成的原因是多方面,也是错综复杂的。

中国收入分配制度改革的复杂性与艰巨性并不能成为我们延缓改革步伐的理由,因为不改革带来的负面效应不断积累和持续发酵,会使得收入分配改革越来越难。而且,决策层在推动收入分配改革上变得有心无力,改革只是成了一种政治宣传上的口号。不难想象,这样一种情景是很危险的,也是我们不愿意看到的。因而,从中华民族复兴的长久大业出发,从中国避免陷入中等收入陷阱的现实需要出发,我们只能是尽快地、尽力地推进收入分配制度改革,别无选择。

注释:

〔1〕参见赵人伟、李实、李思勤主编:《中国居民收入分配再研究》,北京:中国财政经济出版社,1999年,第49页;Gustafsson Bjorn,Li Shi and Terry Sicular eds., Income Inequality and Public Policy in China,Cambridge University Press,2008,p.19;Li Shi,Hiroshi Sato,and Terry Sicular,eds., Rising Inequality in China:Challenges to a Harmonious Society,Cambridge University Press,2013,p.54。

〔2〕参见西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心:《中国家庭收入不平等报告》(2013年)。

〔3〕参见岳希明、李实:《我们更应该相信谁的基尼系数?》,Wall Street Journal(Chinese edition),January 24,2013,http://www.cn.wsj.com/gb/20130124/OPN120117.asp;岳希明、李实:《对西南财大基尼系数的再质疑》,Wall Street Journal(Chinese edition),February 5,2013,http://www.cn.wsj.com/gb/20130205/OPN092607.asp;李实、万海远:《提高我国基尼系数估算的可信度》,《经济学动态》2013年第2期。

〔4〕西南财经大学住户调查抽出的样本分为城镇样本和农村样本,城镇样本主要来自于较为发达的城市,而农村样本主要来自落后的农村地区,而处于中等收入地区的样本比例严重偏低。这显然会导致收入差距的高估。在进行住户收入调查时,该数据只有户主的收入,而家庭中其他成员的收入则没有包括进来。详见岳希明、李实:《我们更应该相信谁的基尼系数?》,Wall Street Journal(Chinese edition),January 24,2013,http://www.cn.wsj.com/gb/20130124/OPN120117.asp。

〔5〕参见Xie,Yu,and Xiang Zhou,“Income Inequality in Today’s China”, Proceedings of the National Academy of Science,111 (19),2014,pp.6928-6933。

〔6〕参见Kanbur,Ravi & Wang,Yue & Zhang,Xiaobo,“The Great Chinese Inequality Turnaround”,IZA Discussion Papers 10635,Institute for the Study of Labor (IZA),2017。

〔7〕参见罗楚亮、〔加〕史泰丽、李实:《中国收入不平等的总体状况,2007—2013年》,载李实、岳希明、〔加〕史泰丽等:《中国收入分配格局的最新变化——中国居民收入分配研究V》,北京:中国财政经济出版社,2017年,第41页。CFPS和CGSS估计结果参见Xie,Yu,and Xiang Zhou,“Income Inequality in Today’s China”, Proceedings of the National Academy of Science,111 (19),2014,pp.6928-6933。CHFS估计结果参见Gan,Li,“Income Inequality and Insufficient Consumption in China”,presentation at the 6th Annual JRCPPF Conference “Escalating Risks:China’s Economy,Society and Financial system”,Princeton University,February 16—17,2017,https://jrc.princeton.edu/sites/jrc/files/gan_li_ac_2017.pdf。

〔8〕参见李实、罗楚亮:《中国收入差距究竟有多大?——对修正样本结构偏差的尝试》,《经济研究》2011年第4期。

〔9〕参见罗楚亮、〔加〕史泰丽、李实:《中国收入不平等的总体状况,2007—2013年》,载李实、岳希明、〔加〕史泰丽等:《中国收入分配格局的最新变化——中国居民收入分配研究V》,北京:中国财政经济出版社,2017年,第68页。

〔10〕https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart.

〔11〕http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf.

〔12〕2017年城乡居民人均可支配收入来自于中华人民共和国国家统计局(2018)“2017年经济运行稳中向好、好于预期”,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574917.html。

〔13〕参见李实、罗楚亮:《中国城乡居民收入差距的重新估算》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2007年第2期。

〔14〕参见蔡昉、杨涛:《城乡收入差距的政治经济学》,《中国社会科学》2000年第4期。

〔15〕根据国家统计局估计,2015年全国收入差距的基尼系数为0.462,2016年上升为0.465(见统计局:2016年基尼系数为0.465较2015年有所上升,来自于http://www.chinanews.com/cj/2017/01-20/8130559.shtml)。

〔16〕Brenner利用1995年CHIP调查数据,估计出该年全国居民财产差距的基尼系数为0.40,而当年收入差距的基尼系数为0.44。参见Riskin,Zhao Renwei and Li Shi,eds., China’s Retreat from Equality,New York:M.E.Sharpe,2001,p.248。

〔17〕根据北京师范大学收入分配研究院的课题研究,利用CHIP调查数据测算出来的全国居民财产分配差距的基尼系数,在2002年为0.51,略高于当年收入差距的基尼系数(0.45),到了2013年财产分配差距的基尼系数上升为0.63,大大高于当年收入差距的基尼系数(0.46)。而且,这里财产差距的基尼系数存在一定程度的低估,如果对低估问题加以修正,财产差距的基尼系数会超过0.7。参见Li and Wan,“Evolution of wealth inequality in China”, China Economic Journal,8 (3),2015,pp.264-287。

〔18〕有学者做了再分配前和再分配后的收入差距的国际比较,一些发达国家在再分配之前的收入差距的基尼系数甚至达到0.5以上,而在再分配政策实施以后,基尼系数就一下降到0.3左右,能够下降大约20个百分点。对我国的再分配政策效应做了类似测算,收入再分配政策后的基尼系数下降不到5个百分点。这个幅度应该说是非常小的,说明中国政府的收入再分配政策的作用是有限的。参见李实、朱梦冰、詹鹏:《中国社会保障制度的收入再分配效应》,《社会保障评论》2017年第4期。

〔19〕参见Acemoglu,D.,“Matching,heterogeneity,and the evolution of income distribution”, Journal of Economic Growth,2 (1),1997,pp.61-92;Alesina,A.,Rodrik,D.,“Distributive politics and economic growth”, Quarterly Journal of Economics,109 (2),1994,pp.465-490;Alesina,A.,Perotti,R.,“Income distribution,political instability,and investment”, European Economic Review,40 (6),1996,pp.1203-1228;Murphy,K.M.,Shleifer,A.,Vishny,R.W.,“Income distribution,market size,and industrialization”, Quarterly Journal of Economics,104 (3),1989,pp.537-564;Perotti,R.,“Political equilibrium,income distribution,and growth”, Review of Economic Studies,60 (4),1993,pp.755-776;Perotti,R.,“Growth,income distribution,and democracy:what the data say”, Journal of Economic Growth,1 (2),1996,pp.149-187。

〔20〕参见Vandemoortele,Jan.2013,Inequality and Gresham’s Law—the bad drives out the good,Background paper prepared for the UN Country Team in China。

〔21〕参见Démurger,Sylvie & Martin Fournier & Li Shi & Wei Zhong,“Economic Liberalization with Rising Segmentation in China’s Urban Labor Market”, Asian Economic Papers,MIT Press,vol.5 (3),2006,pp.58-101,June。

〔22〕“同工不同酬”是指一些国有企业对不同身份的员工实行不同的工资标准,即使他们从事相同的工作。比如一些国有企业使用数量不少的派遣工,他们与企业正式员工干同样的工作,但其工资水平较低,缺少相应的社会保障待遇。

〔23〕参见Li Shi and Terry Sicular,“The Distribution of Household Income in China:Inequality,Poverty and Policies”, The China Quarterly,217 (March 2014),pp.1-41。

〔24〕见民政部:《社会服务统计季报》(2014年第4季度),http://files2.mca.gov.cn/cws/201501/20150129172531166.htm。

〔25〕参见Sato Hiroshi,Li Shi,Yue Ximing,“The Redistributive Impact of Taxation in Rural China,1995-2002:an Empirical Study Using the 1995-2002 CASS CHIP Surveys”,in ustafsson,Bjorn,Li Shi and Terry Sicular,eds., Income Inequality and Public Policy in China,Cambridge University Press,2008.

〔26〕参见聂海峰、岳希明:《间接税归宿对城乡居民收入分配影响研究》,《经济学(季刊)》2012年10月,第12卷,第1期。

〔27〕参见李实、杨穗:《中国城市低保政策对收入分配和贫困的影响作用》,《中国人口科学》2009年第5期。

〔28〕参见李实、赵人伟、高霞:《中国离退休人员收入分配中的横向与纵向失衡分析》,《金融研究》2013年第2期。