急性缺血性脑卒中静脉溶栓预后的调查分析

2018-04-27许育伟曾宪杰孙光裕陈玉芳

许育伟 曾宪杰 孙光裕 陈玉芳

急性缺血性脑卒中是临床常见的神经系统病, 而随着老年化的增加, 我国缺血性脑卒中患者发病率逐年上升。目前急性缺血性脑卒中治疗最有效的方法是再灌注治疗[1], 由于缺血性脑卒中血管内治疗对医疗设备以及医疗技术要求高,且又有时间窗的限制, 大部分患者由于当地医疗条件或时间窗的限制, 不能完成血管内治疗[2], 这样就凸显出缺血性脑卒中静脉用药的可操作性, 以及广泛性。缺血性脑卒中静脉溶栓的疗效除了与时间窗有关外, 还和药物的选择密切相关[3]。本研究主要是观察分析重组组织型纤溶酶原激活剂应用于急性缺血性脑卒中的治疗效果, 现将临床资料分析总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年4月~2017年7月到潮州市人民医院住院治疗的80例急性缺血性脑卒中患者, 根据是否接受静脉溶栓治疗分为观察组(接受重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗)与对照组(因发病时间不确切或其他原因拒绝静脉溶栓治疗), 各40例。所有患者均符合中华医学会第四届全国脑血管学会议制定的脑血管疾病中缺血性脑卒中的诊断要点和标准。观察组患者中, 男22例, 女18例;年龄47~75岁, 平均年龄(57.5±7.6)岁。对照组患者中男21例,女19例;年龄49~74岁, 平均年龄(52.3±7.2)岁。两组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本次研究患者及家属均已签订知情同意书, 并经本院伦理委员会讨论通过。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①所有观察对象均符合缺血性脑卒中的诊断要点和标准(中华医学会第四届全国脑血管学会议)[4];②入院后影像学检查[头颅MRI和(或)CT]未出现脑出血病灶;③血生化、出凝血常规以及心电图无明显异常;④无其他部位活动性出血。

1.2.2 排除标准 ①既往有脑卒中病史;②合并有严重内科疾病;③年龄>75岁;④肿瘤患者或半年内消化性溃疡出血, 近期有手术史或严重创伤;⑤长期使用抗凝药物;⑥目前合并活动性出血;⑦合并治疗的颅内动静脉畸形、颅内动脉瘤等;⑧住院期间合并严重感染性疾;⑨14 d内死亡病例。

1.3 方法 两组患者均住院14 d, 观察组入院后给予重组组织型纤溶酶原激活剂(阿替普酶)溶栓治疗, 24 h后口服拜阿司匹灵100 mg, 1片/d(出现脑出血者2例, 90 d未使用拜阿司匹灵), 对照组给予拜阿司匹灵100 mg, 1片/d。两组配合其他缺血性脑卒中的常规治疗护理, 出院后门诊继续予缺血性脑卒中常规预防治疗。

1.4 观察指标 住院期间复查凝血项目, 观察并记录是否有泌尿道或消化道出血, 皮下瘀斑、颅内出血、其他脏器出血等不良反应。比较两组治疗效果。

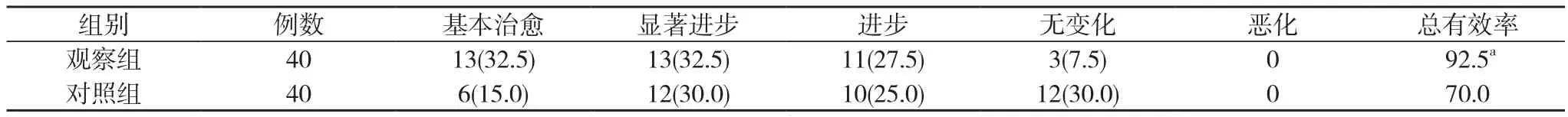

1.5 疗效判定标准 采用随访的方式, 在入院后及治疗90 d时采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分对神经功能进行评估, 基本治愈:NIHSS评分减少≥90%、残疾程度0级;显著进步:NIHSS评分减少46%~89%、残疾程度l~3级;进步:NIHSS评分减少18%~45%;无变化:NIHSS评分减少或增加≤18%;恶化:NIHSS评分增加>18%。总有效率=基本治愈率+显著进步率 +进步率。

1.6 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果比较 治疗90 d后, 观察组总有效率为92.5%(37/40), 明显高于对照组的70.0% (28/40), 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组不良反应比较 观察组出现牙龈出血5例、血尿2例、脑出血2例;对照组出现血尿1例。观察组不良反应发生率为22.5%高于对照组的2.5%, 差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组治疗效果比较[n(%), %]

3 讨论

在生理情况下, 血管损伤时凝血使纤维蛋白沉积于血管壁损伤处以利于损伤血管的修复, 一旦修复完成, 纤维蛋白必须通过纤溶系统被移除, 否则纤维蛋白异常堆积或持续存在而致血栓形成。纤溶系统的功能主要是依靠纤溶酶的溶解蛋白作用来实现, 正常情况下, 组织型纤溶酶原激活物(tPA)受纤溶酶原激活物抑制物(PAI)的特异性抑制和调控, 当血管中有血栓存在时, tPA和纤溶酶原结合于纤维蛋白表面,产生纤溶酶水解纤维蛋白[5,6]。临床的溶栓治疗主要是指通过纤溶酶降解血栓内的纤维蛋白和纤维蛋白原等物质, 溶解血栓[7-13]。

在最新的美国2013年《急性缺血性脑卒中早期管理指南》中可以看出, 静脉溶栓是第一推荐的手段[14]。在本研究中, 治疗90 d后, 观察组总有效率为92.5%(37/40), 明显高于对照组的70.0% (28/40), 差异具有统计学意义(P<0.05)。在时间窗内, 静脉溶栓能有效恢复半暗带区脑供血情况, 但溶栓也有一定风险, 其中最严重的就是脑出血, 溶栓后脑出血,多是血管在阻塞后再通, 血液外渗所致, CT扫描显示梗死灶周围有单独或融合的斑片状出血, 一般不形成血肿[15]。在本次研究中, 所有观察组出现出血症状均在溶栓后48 h内出现, 血尿、牙龈出血在出现症状后无特殊处理, 均能自行缓解,脑出血患者, 予对症治疗后14 d复查头颅CT, 出血灶基本吸收, 均对预后无影响。

综上所述, 在严格掌握适应证的前提下, 急性缺血性脑卒中早期使用重组组织型纤溶酶原激活剂, 可以更好地促进神经功能恢复, 改善患者预后, 值得临床推广使用。

[1] 中华医学会神经病学分会.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014.中华神经科杂志, 2015, 48(4):246-257.

[2] 中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组.急性缺血性脑卒中血管内治疗中国专家共识.中华医学杂志, 2014,94(27):556-560.

[3] 林念童, 杨碧萍, 冼树清, 等.阿替普酶动静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的比较性研究.中华神经医学杂志, 2012, 11(10):1030-1033.

[4] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995).中华神经科杂志, 1996, 29(6):381-383.

[5] 重组组织型纤溶酶原激活剂治疗缺血性卒中共识专家组.重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗缺血性卒中中国专家共识(2012版).中华内科杂志, 2012, 51(12):1006-1010.

[6] 张爱娟, 张爱元, 宋保华.组织型纤溶酶原激活物抑制物基因多态性与脑梗死相关性的研究进展.国际神经病学神经外科学杂志, 2001, 28(2):74-77.

[7] 刘庆宪, 宋永建.急性缺血性脑卒中动静脉溶栓治疗时间窗研究.临床药物治疗杂志, 2011, 9(6):32-36.

[8] 黄银辉, 李明媚, 林友榆, 等.发病前使用过抗血小板药物对急性缺血性脑卒中患者静脉溶栓疗效的影响.第三军医大学学报, 2014, 36(3):287-291.

[9] 黄银辉, 林友榆, 陈振杰, 等.急性缺血性脑卒中患者重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗后的血压与预后的关系.中华高血压杂志, 2014(6):581-583.

[10] 付睿, 贺茂林, 黄栋, 等.静脉溶栓治疗高龄急性缺血性脑卒中.实用医学杂志, 2013, 29(6):961-963.

[11] 姜一, 张永巍, 吴涛, 等.血压变异与静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中预后的相关性.第二军医大学学报, 2016, 37(10):1201-1205.

[12] 但毕堂, 彭小祥, 陈小奇, 等.急性缺血性脑卒中时间窗内的动静脉溶栓分层治疗的对比研究.卒中与神经疾病, 2014, 21(6):334-336.

[13] 戴美芬, 包黎刚, 徐冬娟, 等.轻型急性缺血性脑卒中患者静脉溶栓治疗的有效性和安全性分析.中华老年心脑血管病杂志, 2016, 18(10):1070-1072.

[14] Jauch EC, Saver JL, Adams HP, et al.Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association.Stroke, 2013, 44(3):870-947.

[15] 陈颖, 窦智, 许雯蔚.静脉溶栓治疗NIHSS评分>25分严重缺血性卒中的疗效和安全性.中国实用神经疾病杂志, 2016, 19(24):16-17.