马克思恩格斯论证传播的视角:“世界交往”

2018-04-21陈力丹

陈力丹

19世纪上半叶,“世界”的概念在广度和深度上得到了巨大发展,人们开始意识到一切民族无不以某种方式同其他所有民族相联系。1845-1846年,马克思和恩格斯在他们创立历-史唯物主义的论著《德意志意识形态》中写道:“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈扩大,各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底。历史就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史。”“只有在交往具有世界性质,并以大工业为基础的时候,只有在一切民族都卷入竞争的时候,保存住已创造出来的生产力才有了保障。”(《马克思恩格斯全集》3卷51、61-62页,人民出版社1960年版)在这个意义上,他们提出了“世界交往”(Wehverk-erhr)的概念,这是对19世纪的物质交往、精神交往程度和特点的一个基本认识,也是他们考察各种精神交往现象的最高视角。

尽管当时的“世界”比现在小得多,但欧洲与世界各大洲的航路已经开通,电报开始使用,这些情况足以使眼光敏锐的马克思和恩格斯感觉到世界交往的形成,并且以世界交往为新的标准看待一个人真正的精神财富。他们指出:一个人的“特性怎样发展为多方面的或是地方性的,它们超越地方的局限性还是仍然受地方局限性的拘束,……决定于世界交往的发展,决定于他和他所生活的地区在这种交往中所处的地位。”“他被隔绝在整个的世界交往系统之外,因而得不到任何教育,结果就成了一个目光短浅的、孤陋寡闻的動物。”“每一个单独的个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的。至于个人的真正的精神财富完全取决于他的现实关系的财富,这从上面的叙述中已经一目了然。仅仅因为这个缘故,各个单独的个人才能摆脱各种不同的民族局限和地域局限,而同整个世界的生产(也包括精神的生产)发生实际联系,并且可能有力量来利用全球的这种全面生产(人们所创造的一切)。”(同上,297、468、42页)换句话说,只有人们能够得到世界范围的最大量的信息,通过传播技术使世界各个角落近在咫尺,那时人们获得的才是真正的精神财富,并得到完全的精神解放。

马克思认为,资产阶级负有“造成以全人类互相依赖为基础的世界交往,以及进行这种交往的工具”的使命。(同上,9卷252页,人民出版社年版)在这个意义上,他和恩格斯称赞资产阶级所起到的“非常革命的作用”,这种作用包括使乡村屈服于城市,从而很大一部分人脱离了乡村的愚昧状态;使一切民族卷入到文明中来,从而民族交往转变为世界交往。在精神方面,他们提出了“世界文学”的概念,指出:“精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能。于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界文学。”(根据德文原文翻译,参见《马克思恩格斯全集》第4卷470页,人民出版社1958年版)其中的“文学”(Literatur)一词在这里作广义解,包括所有精神产品。

在“世界”的概念取得现代意义以前。一个时代最先进的精神交往手段并不是对每个人开放的。马克思有一段著名的话:“历史活动是群众的事业,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大。”(同上,2卷104页,人民出版社1957年版)它常常被用来说明人民在历史中的作用,其实讲的不是这个意思。马克思是要说明,人类历史活动(包括精神交往)的主体,是随着社会发展而壮大的。在古代社会,参与历史活动的仅仅是自由民;在中世纪,这个范围有所扩大,指的是有人身自由而不依附于领主的人;只是到了现代社会,参与历史活动的人才扩大到几乎全社会,产生了平等、人权的思想。就人类精神交往的发展而言,马克思写道:“一切先前的所有制形式都使人类较大部分,奴隶,注定成为纯粹的劳动工具。历史的发展、政治的发展、艺术、科学等等是在这些人之上的上层社会内实现的。”(同上,46卷下册88页,人民出版社1980年版)恩格斯也写道:“在人类发展的以前一切阶段上,生产还是如此不发达,以致历史的发展只能在这种对抗形式中进行,历史的进步整个说来只是极少数特权者的事”。(同上,19卷123页,人民出版社1963年版)

人类精神交往手段发展到现代的水平,是以奴隶、农奴陷于几千年愚昧状况的历史代价换来的,从某种程度上看,正是上层与下层的分工,才造就了历史上辉煌的精神产品。现代世界交往的形成,为结束先进的精神交往手段只为少数人独享的历史提供了条件。生产力的高度发展,使精神交往的现代手段(电报、铁路等等)成为人类的手创造出来的人类头脑的器官、物化的知识力量。每个人都必须卷入世界交往中才能生存,因而产生了马克思所说的新情况:“少数人的非劳动不再是发展人类头脑的一般能力的条件。”(同上,46卷下册218页)由于社会分工的根本变化。与大工业同时产生的现代工人阶级便不同于历史上的奴隶、农奴,他们具有积极参与最先进的精神交往活动的本能意识,思想的闪电一旦射入这块没有触动过的人民园地,他们就成为现代世界交往中继土地贵族、资产阶级之后的第三个战士,成为群众的主体。

19世纪仅仅是世界交往体系形成的世纪,马克思和恩格斯就预见到世界交往对人类精神交往发展的重大意义。100多年来的历史证明了他们的预见。如今,莎士比亚的戏剧、巴尔扎克的小说、贝多芬的音乐、毕加索的画、爱因斯坦的相对论、《泰晤士报》和《纽约时报》、世界四大通讯社等等,早已不再仅仅属于某个国家、某个阶级,而成为全球居民共同的文化财富。现在互联网的各种传播形态,一开始就属于世界而不是某个国家。

20世纪两次惨绝人寰的世界大战,使人们深深地意识到整个世界的联系,大战的结局完成了把全世界连结在一起的过程。于是,人们开始学习如何生活在一个世界之中,全球范围的普遍的超民族的认同,正在取代民族国家内的特殊的民族认同,相应的超民族的文化正在取代民族文化而居主导地位。当代国际范围内的新的世界情报和交流秩序的争论,似乎是与马克思和恩格斯讲的文明传播的观点相悖的,实际上这是在世界交往的基础上发生的新问题。如果没有现代资本主义发展的剑与火,全世界各民族纳入世界交往体系,发展中国家要求与发达国家平等对话、提出自己的主张这种现代意识便无法产生。这一争论恰恰建立在整体世界的概念之上。现在,人们已经相当清楚地认识到:“人们再也不能互相回避或坚持闭关自守的孤立主义政策。不断增强的流动性,现代化的交通电讯技术的发展,以及对全球范围的共同问题的意识,似乎在迅速地打破不同文化间的时空关系。”“低效率的交往和沟通,或缺乏相互的理解,可能意味着世界末日的降临。这些关于人类末日的预言,比起一般的学说,无疑更能令人猛醒顿悟。”(萨姆瓦《跨文化传通》第2、5页,三联书店1988年版)

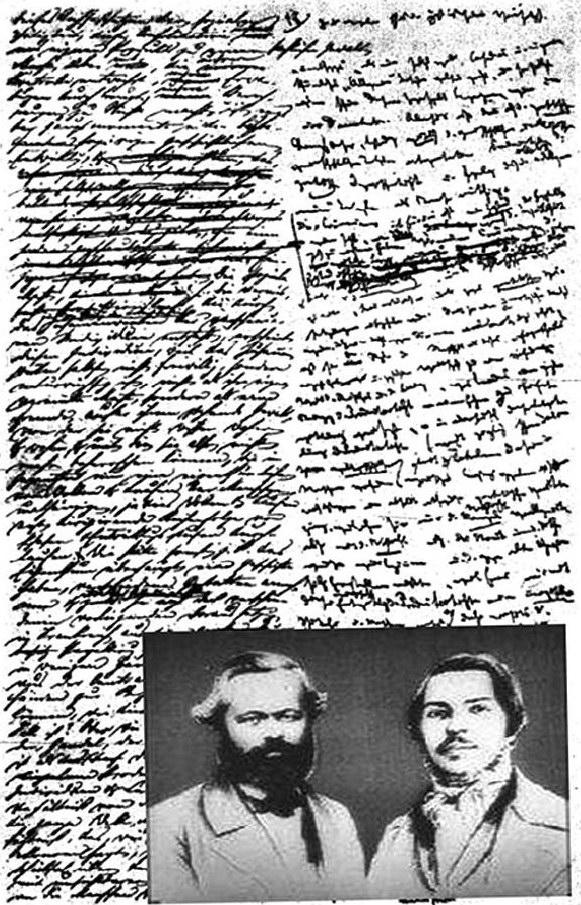

《德意志意识形态》书稿的一页,左侧是恩格斯的笔迹.右侧是马克思的笔迹