基于改进DPSIR-DS模型的旅游生态安全等级测度及时空演变分析

——以“丝绸之路”沿线五省区为例

2018-04-18翁钢民李凌雁

翁钢民 潘 越 李凌雁

(燕山大学经济管理学院,河北秦皇岛 066004)

0 引言

旅游业曾被认为是“无烟工业”与天生的“绿色产业”,然而,环境依托与资源消耗的产业属性决定了旅游产业同其他产业一样,与生态环境存在着对立与统一的二元矛盾关系。随着我国进入大众旅游时代,许多地区旅游环境承载压力持续加大,严重威胁旅游地的生态系统安全,阻碍地区旅游业的健康发展。如何协调旅游发展与生态保护之间的关系、保障旅游生态安全已成为当前研究的热点问题,其中对旅游地生态安全的分析、测评更是旅游生态安全研究的核心领域,对于提升旅游生态安全水平尤为重要。

旅游生态安全问题已引起了国内外研究者的广泛关注。研究内容涵盖了旅游生态安全的影响因素(武春友 等,2013)、评价测度、空间格局(Peng et al.,2018;Klar et al.,2012)、趋势预测(周彬 等,2016)与预警系统构建(游巍斌 等,2014;Meysam et al.,2018;Wang et al.,2018)等方面;研究方法以定量探讨为主,主要包括综合线性加权法(郑秋霞 等,2017)、AHP层次分析法(Dong et al.,2016)、改进TOPSIS法(徐美 等,2017)、灰色关联投影法(He et al.,2017;徐美 等,2018)和不安全指数法(吕君 等,2008)等;研究对象逐步从省域、市域等尺度向景区、海岛、岩溶、森林、草地、湿地等具体景观拓展。就旅游生态安全的测度而言,基于不同的学术背景与研究视角,研究者们提出了“压力-状态-响应(PSR)”“驱动力-状态-响应(DSR)”“活力-组织结构-恢复力(VOR)”“承载力-支持力-吸引力-延续力-发展力(CSAED)”“威胁-质量-调控(TQR)”“制度-监管-干扰-安全(IRDS)”等多个测量指标体系(周彬 等,2015;郑永贤 等,2015)。

当前,国内外运用最广泛的旅游生态安全评价指标体系是PSR框架模型,但是基于该模型的评价指标体系不能表征人类经济活动与生态环境间的相互作用关系。另外,虽然目前旅游生态安全评估方法的测算精度在不断提高,但在测度过程中均割裂了指标间的交互作用关系,导致“非此即彼”的测度结果,这种结果难以准确描述旅游生态安全状况。综上所述,关于旅游生态安全的测评目前仍处于探索阶段,聚焦了旅游地理学、环境科学和生态学等多学科视角,研究方法也在不断尝试,统一的旅游生态安全评价理论和方法体系尚未形成。鉴于此,本文以“丝绸之路”沿线西北五省区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)为研究区域,基于“驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)”模型框架,构建旅游生态安全评价指标体系,运用改进的D-S证据理论对该区域2007—2015年的旅游生态安全等级进行评估,并使用等级动态度模型、马尔科夫模型进行时空演变分析,以期完善生态安全等级评估方法,科学评价“丝绸之路”旅游生态安全状况,为“丝绸之路”旅游业与生态环境的健康协调发展提供理论依据和决策参考。

1 评价指标体系与数据处理

1.1 评价指标体系构建

DPSIR模型是欧洲环境署(EEA)在综合PSR模型和DSR模型优点的基础上首次提出并使用的。该模型不仅能够反映旅游活动与生态环境之间的相互作用关系及影响,还能揭示人类社会自主、积极的反馈机制(卢涛 等,2015;曹琦 等,2012),当前已应用于城市雾霾治理评价(陈诗一 等,2018;Li et al.,2017;Helder et al.,2018)、低碳城市评价(Emmanuel et al.,2018)、可持续发展能力评价(张建清 等,2017;Chandrakumar et al.,2018)、生态脆弱性评价(王娅 等,2018)以及水资源生态安全评价(Borji et al.,2018;Sun et al.,2018)等领域。在旅游生态系统中,DPSIR模型的运行机制可概括为:因果关系视角下,以引致旅游生态改变的经济社会因素等作为长期驱动力(D),这些因素在潜移默化中对自然环境、社会及生态资源造成了一系列压力(P),使其直观地反映在旅游经济、资源及环境的状态(S)上,进而对生态系统造成了某些影响(I),为推进旅游业的可持续发展,人类采取一系列改善措施来积极响应(R),响应(R)不仅作用于人类经济社会所构成的复合系统(D),还可以直接作用于压力(P)和状态(S)(张继权 等,2011),以此往复进行。该模型将引发旅游生态环境问题的起源与结果之间的链式结构巧妙地转化为闭合的循环结构(见图1)。

图1 DPSIR模型示意图

基于DPSIR框架模型,参考已有文献,兼顾数据可获得性,本文构建了包括驱动力、压力、状态、影响、响应5个目标维度,14个评价指标,24个表征变量的旅游生态安全评价指标体系(见表1),为后续安全等级测度奠定基础。

1.2 数据来源与处理

所需数据主要来源于2007—2016年的《中国统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国西部经济发展报告》、“丝绸之路”沿线五省区统计年鉴、五省区国民经济和社会发展统计公报以及环境状况公报等。这些统计年鉴和统计公报有些可以在线获取,获取渠道包括国家统计局官网及各省区统计局、旅游局官网等。在旅游生态安全评价指标体系的表征变量中,有些数据可以直接获取,包括人口自然增长率、旅游客流增长率、万元GDP能耗、空气质量优良天数比例、水质Ⅲ类及以上水源占总水源比、森林覆盖率、污水处理达标率、生活垃圾无害化处理率与每万人在校大学生数,有些则需要根据已有相关数据计算得出,缺失数据通过滑动平均法得出,所有数据均为所研究年份的年末数据。为消除量纲影响,本文采用离差法对原始数据进行归一量化处理,通过熵值法为各表征变量客观赋权,采用多目标线性加权函数进行变量集成,得到驱动力、压力、状态、影响与响应5个子系统的安全指数,并导入ArcGIS软件中,进行地理空间匹配,建立2007年、2009年、2011年、2013年和2015年五省区旅游生态安全空间数据库。

表1 基于DPSIR框架模型的旅游生态安全评价指标体系

2 研究方法

2.1 安全等级标准的确定

目前尚无统一的旅游生态安全等级划分标准,本文在参考相关研究成果的基础上(周彬 等,2016;郑秋霞 等,2017),将旅游生态安全划分为7个等级(见表2)。

表2 旅游生态安全等级分级标准

2.2 隶属度函数

隶属度函数能够把确定的输入转换为由隶属度描述的模糊集,是一种基于模糊理论来处理认知不确定性的数学方法(李军 等,2017)。其中三角形隶属度函数与其他隶属度函数结果相近,但运算更为简便(Wickramarathne et al.,2011)。因此,本文设论域T={D,P,S,I,R},模糊集A={Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ},通过建立旅游生态安全三角形隶属度函数来表达5个子系统(D、P、S、I、R)安全指数与安全等级之间的从属关系(见图2)。

图2 旅游生态安全三角形隶属度函数

2.3 改进的D-S证据理论

D-S证据理论是Dempster提出的一种模糊综合评判理论,具备有效融合多信息源证据并产生可靠证据组合信息的优势,当前主要应用于状态评估、目标融合和决策分析等领域(孙莹 等,2016;涂世杰 等,2017;胡金海 等,2014)。旅游生态安全状况受5个子系统交互影响,各安全等级间的划分又具模糊性,因此,D-S证据理论恰好适用于对旅游生态安全多个子系统的信息进行融合。然而经典的D-S证据理论存在冲突悖论问题,因此我们运用改进的D-S证据理论对旅游生态系统的安全状况进行评估,具体步骤如下。

2.3.1 基本概率赋值

定义1:给定一个非空、有限、互斥、穷举的集合,设Θ={θ1,θ2,…,θn},若某一决策问题的每一种可能结果都对应Θ的一个子集,则称集合Θ为识别框架(Frame of Discernment,FOD),Θ所有子集构成的集合称为Θ的幂集(Power Set),记为2Θ。

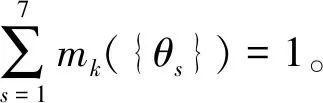

定义2:设Θ为识别框架,其中的元素个数为n。2Θ中的任一元素记为Ei,则i=1,2,3,…,2n。如果函数m:2Θ→[0,1]满足:

m(∅)=0

(1)

(2)

则称m(Ei)为Ei的基本概率赋值(BPA)。

2.3.2 证据源修正

(3)

αk=wk/max(wk)

(4)

(5)

(6)

2.3.3 合成公式改进

2.3.4 判决规则

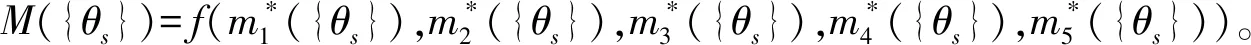

针对上述合成结果,旅游生态安全等级判决规则如下:

M({θ1})=max{M({θs})}

(7)

M({θ2})=max{M({θs}),θs≠θ1}

(8)

取ε=0.05,若满足M({θ1})-M({θ2})>ε,则称该省区以M({θ1})的概率被划为θ1生态安全等级。

2.4 生态安全动态度指数

借鉴热力等级动态度概念,旅游生态安全动态度(Eco-security Dynamic Degree,ESDD)指数可用来客观定量描述旅游生态安全等级的动态变化情况(唐泽 等,2017),即:

(9)

式中,T为研究时段,Nθs,0和Nθs,t分别表示T时段内隶属于θs等级的期初和期末省区数量。

2.5 马尔科夫矩阵

通过构建马尔科夫(Markov)转移概率矩阵可以判断旅游生态安全等级间相互转移的概率大小,该矩阵记为V=(vxy)a×b,矩阵中的元素vxy表示在研究时段期初旅游生态安全等级属于θx安全等级的省区在研究时段期末转移成θy安全等级的一步转移概率(蒲英霞 等,2005),即:

(10)

式中,Nxy表示在研究时段期初属于θx安全等级的省区中在研究时段期末转移为θy安全等级的省区数量;Nx表示在研究时段期初属于θx安全等级的省区数量。

3 实证研究——以“丝绸之路”沿线五省区为例

3.1 案例地概况

“丝绸之路”作为我国最早推出的旅游线路之一,是极具吸引力的一条主题线路,也是西北的主要旅游产品。该线路主要跨越陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆五省区,沿线旅游资源丰厚、自然风光壮丽、历史古迹特色鲜明、少数民族风情浓郁,持续吸引着来自世界各地的旅游者。然而,由于特殊的地形与气候条件,五省区具有生物结构简单、环境承载力低、旅游生态安保措施薄弱等特点,在旅游经济总量快速增加的同时,也引发了一系列生态安全问题,如水土流失严重、草场退化沙化、湿地生态功能退化、地质灾害频发等[注]中国新闻网.西北地区生态环境持续改善 未来治理任重道远[EB/OL].(2018-01-08).https://www.chinanews.com /sh/2018/01-08/8419238.shtml.,威胁着该区域旅游生态系统的安全运行,制约了区域旅游业的可持续发展。

3.2 “丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全时间变化特征

3.2.1 子系统生态安全指数

通过熵值法与多目标线性加权函数,计算得到2007年、2009年、2011年、2013年和2015年5个时间断面的五省区旅游生态安全子系统安全指数,并将五省区数据取平均数(见表3),得到每个时间断面下“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全子系统安全指数,平均数值越大,表示旅游生态安全水平越高,反之则越低。

表3 “丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全子系统安全指数

由表3可知,从2007年到2015年,“丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全各子系统安全指数均发生了不同程度的变化,与期初相比,期末驱动力、压力指数下跌,状态、影响与响应指数上升。具体来看:(1) 驱动力安全指数呈波动下降趋势,期末较期初下降了约0.0309。近年来,随着“丝绸之路”品牌影响力的不断提升,沿线地区的大型旅游项目持续增加(如兰州新区的长城旅游文创园、丝路文旅小镇等),国际赛事举办得如火如荼(如环青海湖国际自行车赛、敦煌行·丝绸之路国际旅游节、青海湖国际诗歌节、三江源国际摄影节等)[注]网易新闻.“2017中国人眼中的丝绸之路旅游十佳”名单[EB/OL].(2017-06-20).http://news.163.com/17/0620/17/CND1DCCJ00014AEE.html.,特别是《大美青海 2011》在中央电视台播出后,2011年“丝绸之路”沿线地区客流量骤增,五省区累计接待国内外游客28.85亿人次,比2009年增长了37.26%[注]“丝绸之路”沿线地区国内外游客总人数为陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省区入境旅游人数与国内旅游人数的总和,数据来自于2010年、2012年五省区统计年鉴。,也导致了2011年驱动力安全指数的下跌;另一方面,城镇化进程不断加快,社会经济各方面持续发展,旅游地生态系统面临的隐患不断增加,使得驱动力安全指数呈现下跌趋势。(2) 压力安全指数迅速下跌,年均跌速高达17.26%。数据统计显示,“丝绸之路”沿线地区国内外游客持续增加,年均增速达15.68%[注]数据来源于2007—2016年五省区统计年鉴。,对旅游地生态系统,特别是对旅游交通、旅游资源造成了巨大压力,导致压力子系统安全指数迅速下降,且“丝绸之路”季节性旅游消费需求显著,游客仅在7—9月短时期内集中涌入[注]人民网.西北旅游经济迅猛增长 自驾游火爆 7月至9月为出游高峰[EB/OL].(2018-09-12).http://travel.people.com.cn/n1/2018/0912/c41570-30288382.html.,对旅游地生态的冲击更为强烈。(3) 状态和响应安全指数上涨显著,与期初相比,分别上涨了953.33%与488.54%。随着“丝绸之路经济带”的建设,沿线地区的旅游业迎来了发展的“黄金时期”,旅游经济快速增长,且国家对沿线地区旅游专业化、规范化建设和旅游环境保护力度持续加大,相继发布了《丝绸之路旅游区总体规划》[注]人民网.吴文学:打造丝绸之路世界级旅游精品区[EB/OL].(2007-04-04).http://travel.people.com.cn/GB/ 41636/ 41642/ 5563762.html.《丝绸之路国际旅游合作行动纲要》[注]央视网.“丝绸之路”沿线12国20余市长将在西安会晤[EB/OL].(2012-05-27).http://news.cntv.cn/ 20120527/107041.shtml.《共建丝绸之路经济带西安宣言》[注]西安市人民政府.共建丝绸之路经济带西安宣言[EB/OL].(2013-10-01).http://www.xa.gov.cn/websac/cat/ 796914.html.《丝绸之路经济带旅游集散中心规划》[注]人民网.“丝绸之路旅游集散中心”新疆开建[EB/OL].(2015-05-01).http://xj.people.com.cn/n/2015/0501/c188514-24706072.html.等,并创立了“丝绸之路国际旅游合作联盟”[注]来自于2007—2016年五省区统计年鉴。,这都对旅游生态安全产生了正面效应,有利于安全指数的持续上升。(4) 影响安全指数则呈现拉伸的“M”型演变趋势,期末与期初相比上升了0.0923,反映出“丝绸之路”沿线五省区总体旅游业快速发展的同时,游客、居民的生态保护意识也有所提升,环保措施效果显现,旅游活动产生的负面效应对生态环境的影响有所缓解,旅游发展与生态环境基本能够保持和谐共存的态势。

3.2.2 旅游生态安全等级

依据表3中“丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全子系统安全指数,运用改进的D-S证据理论模型计算可得2007年、2009年、2011年、2013年和2015年“丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全等级及其概率值(见表4)。

表4 “丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全等级

由表4可知,“丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全等级沿着“风险-敏感-风险”方向演变,总体状况不容乐观。2007年和2009年,“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全等级均为风险。在期初,旅游开发与旅游活动对生态系统的影响较小,但粗放的经济发展方式和落后的污染物处理工艺潜移默化中危害着旅游地生态质量,且沿线地区旅游产业整体滞后,餐饮、住宿、交通等旅游设施尚不完备,生态安全处于较低等级;随着“丝绸之路”品牌影响力的提升,沿线地区旅游需求增加,旅游产业得到发展,餐饮、住宿、交通等旅游设施有所增加,另一方面,随着时间的推移,污染防治技术水平提升,2009年,“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全处于风险等级的概率值由0.5741下降至0.3611,预示着安全等级在下一阶段极有可能发生转移。2011年,“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全等级由风险转移至敏感,结合表3可以发现,这主要是由于旅游生态安全状态、响应子系统得到改善。五省区抢抓旅游业发展机遇,在“丝绸之路经济带”建设背景下积极进行本省区品牌塑造与传播,同时努力争取国家支援,不断完善旅游发展软硬件设施,加快产业转型升级,在提升产业实力的同时尽可能减少对生态环境的负面效应,使旅游生态安全状况得以改善。2013年,随着旅游经济发展模式的转变和旅游产业效率的提高,“丝绸之路”沿线地区旅游生态环境建设能力不断提升,生态环境质量稳中趋好,旅游生态安全等级保持在敏感等级,且概率值由0.3619上升至0.8752。然而,结合表3可以发现,压力指数呈明显下跌趋势,表明西北生态长期超负荷运转。虽然与2011年相比,2013年响应指数上涨了93.44%,但响应措施具有时效性,且西北生态具有极度脆弱性,必然导致生态环境改善难度逐步加大。2015年,在长期压力的累积效应下,旅游生态环境恶化,安全等级由敏感等级转移至风险等级。

3.3 “丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全空间变化特征

3.3.1 空间类型变化

本文选取2007年、2009年、2011年、2013年和2015年作为时间节点,使用ArcGIS10.2软件对“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全等级进行了可视化表达,其变化特征如图3所示。

图3 “丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级

从图3可以看出,“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全状况较差,等级均位于Ⅰ~Ⅳ,等级演变趋势省际差异明显。根据不同演变趋势,将旅游生态安全等级演变类型划分为风险缓解型、风险加剧型和风险反复型3种。风险缓解型(旅游生态安全等级持续上升或总体保持上升趋势)区域包括新疆、宁夏和陕西,其中宁夏地处环境脆弱带,自然条件严酷,以干旱为主的自然灾害频繁,且旅游资源相对匮乏[注]中国网.自然灾害让宁夏损失十多亿[EB/OL].(2008-01-09).http://www.china.com.cn/economic/zhuanti/wyh/2008-01/09/content_9505551.htm.,初期其旅游生态安全等级多年处于恶化等级,“十二五”期间,宁夏投资约500亿元主要用于改善景区基础设施,建设旅游专线公路及旅游宣传[注]中国住房和城乡建设网.宁夏旅游业发展“十二五”规划出台 重构旅游版图[EB/OL].(2012-02-03).http://www.zgzf168.com/bencandy.php?fid=325&id=152763.,同时大力开拓穆斯林旅游市场,2013年世界穆斯林旅行商大会的成功举办,更是为宁夏打造“世界知名的国际穆斯林旅游目的地”提供了难得的历史机遇,旅游发展总量和质量均得到提升[注]中国政府网.旅游局:2013世界穆斯林旅行商大会在宁夏举行[EB/OL].(2013-09-09).http://www.gov.cn/ gzdt/2013-09/09/content_2484128.htm.,此后,宁夏旅游生态安全得以略微改善。风险加剧型(旅游生态安全等级持续下降或总体保持下降趋势)的区域有青海省,其旅游生态安全等级沿着“敏感-风险-敏感”方向演变,虽然2015年上升至敏感等级,但概率较低,不稳定,旅游生态安全状况未得到根本改善,下一阶段有向下转移的趋势[注]经文中方法计算可得2015年青海省属于敏感等级的概率值为0.5192,概率值较低。。风险反复型(旅游生态安全等级并没有呈现明显的上升或者下降趋势)的区域有甘肃省,研究时段内,其旅游生态安全等级一直为风险等级。

由以上分析看出,受地区经济发展、资源禀赋及生态环境的影响,“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级演变模式同整体演变模式存在较大差异。然而,任何一个省区都不可能孤立存在,其旅游生态环境不可避免地会受到邻域空间溢出效应的影响,因此,非均衡性成为改善“丝绸之路”沿线地区旅游生态安全状况的障碍因素。此外,这也在一定程度上反映出有关省区还未有效抓住“丝绸之路”旅游发展历史机遇,尚未构建区域旅游协同发展的空间格局。

3.3.2 空间变化速度

在测度“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级的基础上,运用ESDD指数,探究各等级的变化速度(见表5)。

表5 “丝绸之路”沿线地区旅游生态安全动态度 %

注:“*”表示该时段期初没有省区属于该安全等级,而期末存在;“-”表示该时段期初和期末均没有省区属于该安全等级

从表5和图3可以看出,2007—2015年,各安全等级之间相互转换较为频繁。从各研究阶段来看,2007—2009年,敏感等级的数量变化速度最快,其次为风险等级,动态度分别为50.00%和-16.67%,部分省区的旅游生态环境有所改善,安全等级由风险等级上升为敏感等级;2009—2011年,风险等级和敏感等级的动态度绝对值均为25.00%,其中,敏感等级的动态度为负值,原属于敏感等级的省区生态环境恶化,旅游生态安全等级由敏感等级转为风险等级,临界安全的动态度为“-”,恶化等级的动态度为0.00%,表明属于临界安全与恶化等级的省区数与上一阶段保持一致;2011—2013年,属于恶化等级的省区数量平均每年以50.00%的速度减少,而属于风险等级和敏感等级的省区数量未发生变化,特别注意到,该阶段临界安全等级动态度为“*”,首次出现属于临界安全等级的省区,说明部分省区生态环境改善;2013—2015年,风险等级、敏感等级、临界安全的动态度分别为-16.67%、100.00%、-50.00%,敏感等级的动态度绝对值最大,远高于风险与临界安全等级,且为正向变动,表明属于该等级的省区数量增加。从各安全等级来看,恶化等级变动最少,仅在2011—2013年发生一次负向变动,属于该等级的省区数量减少;其次为临界安全等级,属于该等级的省区在2013年出现,2015年消失,反映曾属于该等级的省区旅游生态安全状况虽有改善,但并未根本改善,生态安全状况不稳定;风险等级、敏感等级变动较为频繁,其中敏感等级变动最多,且多为正向变动,即研究期间有较多省区达到该安全等级。从整个研究阶段来看,属于恶化等级和风险等级的省区数量平均每年分别以12.50%和4.17%的速度减少,而属于敏感等级的省区数量则平均每年以25.00%的速度增加,虽然各等级变化速度较低,但“丝绸之路”沿线五省区旅游生态状况较研究初期有所改善。

3.3.3 空间转移特征

运用Markov矩阵构建2007—2009年、2009—2011年、2011—2013年和2013—2015年“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级的空间转移概率矩阵(见表6)。

表6 2007—2015年 “丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级的空间转移概率矩阵

由表6可以看出,2007—2009年,对角线元素数值大于非对角线元素数值,表明“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级不发生转移的概率大于发生转移的概率,原属于风险等级的省区发生向上转移至敏感等级的概率为0.33,提升幅度有限;2009—2011年,对角线上的元素数值和2007—2009年相比有所减少,而非对角线上的元素数值则相对增加,表明在这一阶段“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级保持不变的概率减少,而发生转移的概率增加,其中主要是原属于敏感等级的省区向风险等级转移的概率增加;2011—2013年,由于各省区旅游生态环境建设能力日趋提升,旅游生态环境质量稳中趋好,各省区旅游生态安全等级转移至上一等级的概率增加,其中,原属于风险等级的省区向敏感等级转移的概率为0.33,原属于恶化等级的省区向风险等级转移的概率为1、原属于敏感等级的省区向临界安全转移的概率也为1.00,表明该阶段旅游活动同生态环境实现了较为和谐的发展;2013—2015年,原属于风险等级的省区向上转移至敏感等级概率为0.33,而原属于临界安全的省区生态环境恶化,向下转移为敏感等级。总体来看,2007—2015年,“丝绸之路”沿线五省区旅游生态环境质量变化的概率较小,且均未发生安全等级跳跃式转移的情况,旅游生态环境改善难度较大,存在“路径依赖”。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于DPSIR框架模型构建了旅游生态安全评价指标体系,运用改进的D-S证据理论动态评估了2007年、2009年、2011年、2013年和2015年“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全状况,对其时空格局演变进行了分析,并得出以下结论:

第一,从2007年到2015年,“丝绸之路”沿线五省区总体旅游生态安全等级沿着“风险-敏感-风险”方向演变,总体状况不容乐观,呈现先升后降的倒“U”型演变趋势。其中:在2007年和2009年,“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全等级均为风险等级,受旅游产业快速发展及环境保护等响应措施影响,在2011年和2013年,“丝绸之路”沿线五省区总体的旅游生态安全等级上升为敏感等级,但旅游生态安全状况并未得到根本改善,2015年再次降为风险等级。

第二,“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全等级均位于Ⅰ~Ⅳ,等级演变趋势省际差异明显。根据不同演变趋势,将旅游生态安全等级演变类型划分为风险缓解型、风险加剧型和风险反复型3种。其中,新疆、宁夏和陕西属于风险缓解型区域,青海为风险加剧型区域,甘肃为风险反复型区域。

第三,在测度“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全等级的基础上,通过探究空间等级变化速度及转移概率发现:各安全等级之间相互转换频繁,等级变动较大,“丝绸之路”沿线五省区旅游生态状况较研究初期略有改善;但旅游生态环境质量变化的概率较小,且未发生安全等级跳跃式转移的情况,改善难度较大,存在“路径依赖”。

4.2 讨论

本文基于DPSIR框架模型,构建了旅游生态安全评价指标体系,动态量化评估了“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全状况,对完善旅游生态安全等级评估方法,维护“丝绸之路”沿线五省区旅游生态安全具有一定的指导意义,但仍存在不足,后续的研究还可以在以下方面进一步深化与拓展:

首先,完善的指标体系是进行旅游生态安全评价的基础。本文基于DPSIR框架模型构建了指标体系,但因数据资料获取限制以及当前对旅游生态安全内涵认识的局限性,未来还需进一步解耦和量化DPSIR模型中各成分的关系,建立更完善的评估模型,尽可能降低指标选取对测度结果的影响,同时探寻各指标与安全状态间的关系及作用机理。

其次,本文采用改进的D-S证据理论、生态安全动态度指数及马尔科夫矩阵对“丝绸之路”沿线五省区的旅游生态安全等级及其时空演变特征进行了分析,但是本文采用的是各省区内部的指标数值来测度旅游生态安全状况及其演变情况,未来还应考虑周边地区旅游生态安全水平对本地区的影响,即区域之间空间关系的影响。

再者,“丝绸之路”文化底蕴深厚,历史古迹特色鲜明,具有丰厚的历史价值与文化价值,但本文主要对自然生态的旅游生态安全进行分析,忽略了旅游人文生态安全问题,未来还可尝试将人文生态融入旅游生态安全分析范畴,深入探索旅游生态安全的动态预警。