我国煤炭工业遗产工业旅游开发空间战略构想

2018-04-13

(中国矿业大学建筑与设计学院,江苏 徐州 221116)

中国是最早发现、开采和利用煤炭的国家之一,也是目前最大的煤炭生产国和消费国,全国34个省(市)中,31个省、市、自治区,1 400多个县市储藏有煤炭资源[1]。

从技术发展历程上看,中国的煤炭生产总体上经历了手工、爆破、机械开采等技术阶段,同时由于疆域幅员辽阔,煤炭赋存条件多样,开采技术条件各异,形成了丰富多样的采煤工艺与回采巷道布置,这些信息对于展示煤炭技术的发展历史具有极高的科普价值,也为“后煤矿”时代的废弃矿井工业旅游开发提供了先决条件。面对丰富的工业旅游资源,如何针对性地进行有序开发,是目前亟待解决的问题。

本文将结合煤炭资源分布的历史线索与经济发展的宏观战略布局,提出我国废弃矿井工业旅游开发的空间战略构想。

1 我国近现代工业发展历程及工业城市空间分布特征

煤炭工业的发展与矿井的空间格局伴生于我国近现代工业的发展历程,因此,对我国近现代工业发展历程以及工业城市空间分布特征的研究,有利于认知煤炭城市及矿井分布的格局背景。

1.1 我国近现代工业发展历程

1840年鸦片战争打开了封闭已久的国门,西方先进的工业技术和科学理念逐渐传入中国,伴随着外国列强的资本输入和资源掠夺,中国开始了真正意义上的近现代工业发展,这个过程主要经历了4个阶段。

1.1.1 第一阶段:中国近代工业的产生和初步发展时期(1840—1911年)

这一时期的工业发展的驱动力总体上表现为外来资本。1840—1895年是中国近代工业的发端,这个阶段众多领域实现了从无到有的零的突破。兴办工业的主力是来自英国、美国、德国和俄国等资本主义国家的经济殖民势力及其买办。同时,清政府中具有维新思想的洋务派官员以及满怀实业兴国思想的民族资本家也积极参与。1895年《中日马关条约》签订后,外国资本在华设厂不受限制,中国丧失工业制造专有权,日资后来居上,成为在华投资的主力。工业投资的重点领域仍然集中在船舶修造、矿山开采等关乎国计民生的行业,轻工业则以纺织、面粉为主。值得注意的是,在我国近代工业的起步阶段,煤矿企业的发展尤为迅猛。新式企业的发展带来了对煤炭需求的激增,促使清政府以官办或官督商办的方式兴建煤矿,从1875—1894年出现了第一个兴办煤矿的高潮,先后开办了15座新式煤矿。这一时期主要的典型工业城市城市包括:上海、广州、天津、武汉、福州、重庆、济南、唐山等。

1.1.2 第二阶段:民族资本工业迅速发展和抗战工业艰难发展时期(1912—1949年)

这一时期工业发展的驱动力来自主要表现为民族资本与日本外来资本。1912—1937年,日本侵略势力在华的投资占绝对优势,势力延伸到煤矿、铁路、纺织、面粉等重要行业,大量掠夺资源,排挤民族产业。北洋军阀政府以及后来的南京国民政府军政要员、归国华侨成为重要的工业投资者,近代工业逐渐走向自主发展。1937年以后的抗战时期,日帝国主义成立工业综合体,疯狂掠夺中国资源,供给在华战争军需。日本对于中国煤炭资源的掠夺经历了从台湾到东北、从华北到华东的过程,1812—1945年侵占中国的煤炭产量占全国煤炭产量的93.8%[2]。由于华东地区主要城市沦陷,国民政府组织、爱国民族资本家积极响应的工厂内迁的壮举,促进了西南地区的开发和工业化进程。这一时期主要的典型代表城市包括:抚顺、上海、天津、北京、南京、延安等。

1.1.3 第三阶段:新中国社会主义工业初步发展时期(1949—1976年)

这个时期工业发展的主要驱动力来自新中国与苏联结盟的社会主义经济。从1953年开始,在苏联的经济和技术援助下,围绕发展国民经济的第一个五年计划建设实施了156项重点工程新(实际建成150项),奠定了我国工业化的初步基础[3]。156项工程主要为中国急需的国防、能源、原材料和机械教工等大型重工业项目[4]。其中有能源工业52个(包括煤炭25个,电力25个,石油2个)。从区域城市来看,东北布置了56个,主要集中在哈大铁路沿线城市,其他94个,除采掘工业安排在资源产地,大多数集中配置在陇海铁路、京广铁路沿线及西部地区的大中城市(图1)。

这一时期主要的典型代表城市有沈阳、鞍山、吉林、哈尔滨、阜新、长春、石家庄、武汉、西安、成都、兰州、洛阳等。

1.1.4 第四阶段:社会主义现代工业大发展时期(1978年至今)

这一时期工业发展的驱动力来我国市场经济的自身活力,建设了众多举世瞩目的大型工程,如三峡工程、南水北调工程、西气东输工程、青藏铁路,这些足以成为标志一个时代的工业遗产。随着近年来我国经济结构从商品生产经济转向服务型经济,各产业的生产率的变化,大多数劳动力转向制造业;同时,随着国民收入的增加,对服务业的需求越来越大;相应地,劳动力又将向服务业方面转移。我国也逐步进入以服务业为主导的“后工业化”时期,产业格局进行退二进三调整,煤炭产业由于其在原工业结构中的比重大,也成为产业调整与转型的主要对象,面临着新时代赋予的机遇与挑战。

1.2 我国工业城市空间分布特征

回顾我国近现代工业发展的历程,不难看出,工业城市的空间分布呈现出从东部沿海、沿江到东北及中西部内陆城市转移的格局特征(图2)。长江中下游地区自然资源丰富,靠近长江和京杭大运河,拥有交通运输便利条件。在外来资本与民族资本的共同驱动下,率先在19世纪60年代成为了我国近现代工业最繁荣的区域。随后,随着日本资本的涌入,东北地区和华北地区的工业得到了发展。1949年以后156项工程的建设,中西部地区的重工业逐渐得到发展,最终奠定了我国工业城市的分布格局。

图2 我国近现代工业城市空间演化(来源:根据研究成果自绘)

2 我国煤炭资源型城市空间分布特征

从我国近现代工业发展的历程可以看出,各种资本逐利的主要对象,客观上促进了我国煤炭工业的发展,以及煤炭工业在我国近现代工业中举足轻重的地位。但同时,由于煤炭资源开采的不可再生性,城市的煤炭储量不断减少,面临的环境问题也愈发严峻,继而出现大量煤炭资源枯竭型城市。学术界对资源型城市及其种类的划分不一,王青云是较早明确资源型城市概念的学者,依据王青云对资源型城市的界定,我国资源型城市共118座,并分为煤炭、森工、有色、冶金、石油、黑色冶金等资源型城市[5]。

2.1 煤炭资源型城市总量特征

截至2013年8月,我国分三批次公布煤炭资源枯竭型城市共63座,典型城市如阜新、抚顺、铜川等等。从煤炭资源型城市在资源型城市所占比重上看,63座煤炭资源型城市占资源型城市总数的53.4%,比重最大。从煤炭资源型城市在全国城市的比重上看,煤炭资源型城市占地、县级市的比重分别为10.1%和9.2%(表1),即我国城市总量的10%左右。可见煤炭资源型城市是我国城市一种重要的城市类型,其兴衰及转型将对我国的经济发展起到重大影响。

表1 我国煤炭资源型城市按行政级别的分类

2.2 煤炭资源型城市分布特征

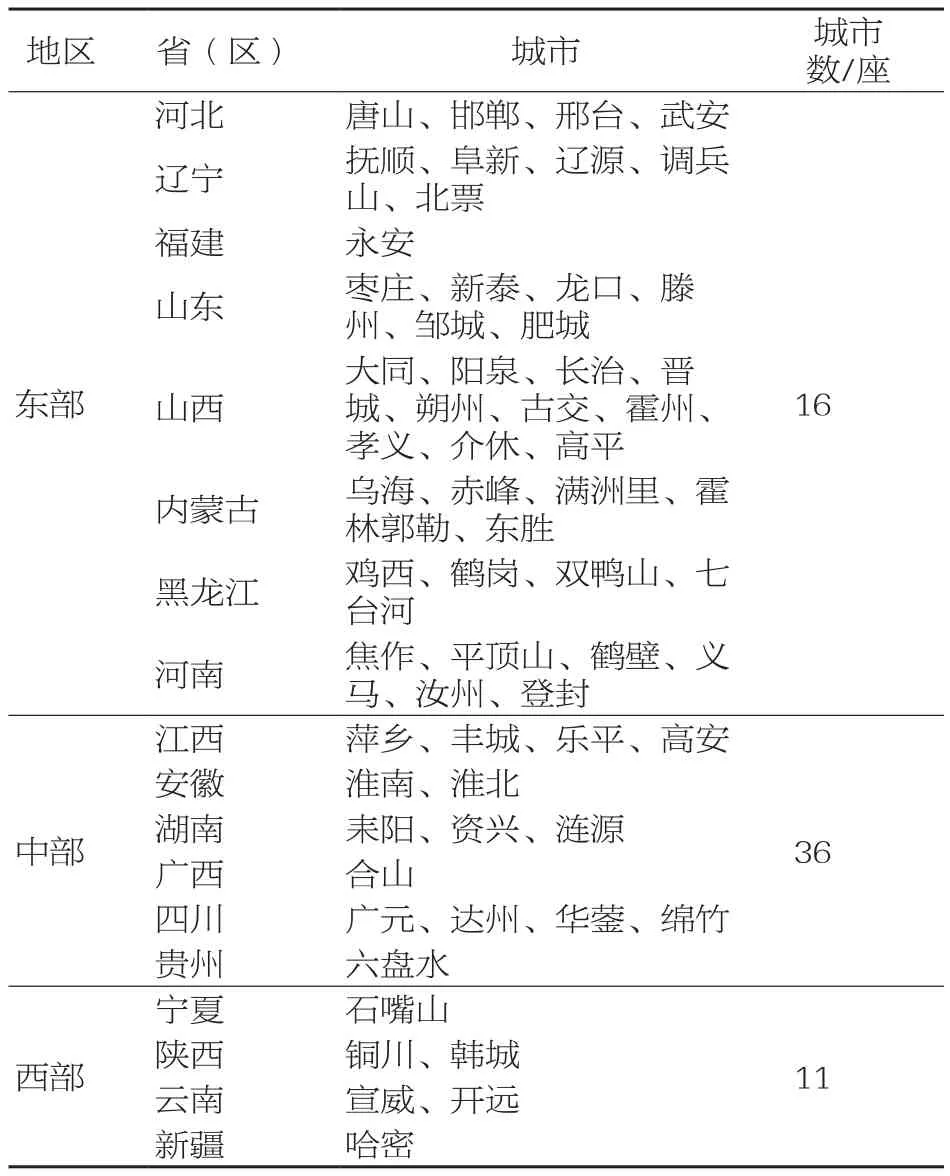

煤炭资源型城市的分布与煤炭能源的赋存区域紧密联系。我国煤炭储量主要分布在华北、西北地区,集中在昆仑山—秦岭—大别山以北的北方地区,以山西、陕西、内蒙古等省区的赋存量最为丰富,其中,晋陕蒙(西)地区集中了中国煤炭资源的60%。我国煤炭资源型城市分布几乎与煤炭赋存区域重合,总体上说,分为东、中、西3个部分:东部煤炭资源型城市包括辽宁抚顺、阜新、铁岭,江苏徐州,山东枣庄、兖州等城市;中部煤炭资源型城市包括黑龙江鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河,吉林辽源,安徽淮南、淮北,山西太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州,内蒙古赤峰、通辽,河南平顶山、鹤壁、焦作、新乡、永城,江西萍乡等城市;西部煤炭资源型城市包括陕西铜川、韩城,宁夏石嘴山,四川攀枝花,贵州六盘水等(表2)。

表2 煤炭资源型城市的地区分布

从地域分布的特征来看,煤炭资源型城市主要分布在我国中部地区,多达36座,约占我国全部煤炭资源型城市的57.1%,其次为东部和西部地区。从其具体分布的省份来看,山西省最多,其次为山东和河南,这3个省份的城市数量为22座,约占全国煤炭资源型城市总量的三分之一。

3 我国经济发展战略空间格局

3.1 以推进区域协调发展为目标的“十三五”规划 (2016—2020年)

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要,简称“十三五”规划(2016—2020年),规划纲要依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》编制,主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为,是2016—2020年中国经济社会发展的宏伟蓝图,是各族人民共同的行动纲领,是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。解读好“十三五”规划的内容,有利于把握我国经济发展的总体战略。

“十三五”规划中强调以区域发展总体战略为基础,以“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带发展为引领,形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。深入实施西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先的区域发展总体战略,创新区域发展政策,完善区域发展机制,促进区域协调、协同、共同发展,努力缩小区域发展差距。

把深入实施西部大开发战略放在优先位置,更好发挥“一带一路”倡议对西部大开发的带动作用;大力推动东北地区等老工业基地振兴,加快市场取向的体制机制改革,积极推动结构调整,加大支持力度,提升东北地区等老工业基地发展活力、内生动力和整体竞争力;促进中部地区崛起,制定实施新时期促进中部地区崛起规划,支持中部地区加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系,培育壮大沿江沿线城市群和都市圈增长极;推进环渤海地区合作协调发展。支持珠三角地区建设开放创新转型升级新高地,加快深圳科技、产业创新中心建设。深化泛珠三角区域合作,促进珠江—西江经济带加快发展。

3.2 构建全新经济格局的“一带一路” 倡议

国家级规划文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(下文简称《愿景与行动》)是我国“一带一路”倡议的具体行动蓝本,“一带一路”构建了中国开放经济全新的空间格局。

3.2.1 战略视野变革

李克强总理在2015年的政府工作报告中提出拓展区域发展新空间,统筹实施“四大板块”和“三大支撑带”的战略组合,首次将西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展概括为“四大板块”,把“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展明确为“三大支撑带”,意味着从以前的各个省为单位到现在三大跨区域支撑带为单位,中国的区域战略逐步走向全局性和整体性。

3.2.2 开放路径的变化

“一带一路”倡议,从国内看,是东中西联动发展、陆海统筹、迈向深化改革的空间一体化发展的部署。《愿景与行动》圈定了18个省市,并辐射周边区域与城市。这些城市在“一带一路”的全局开放的部署下,将努力建设成为丝绸之路经济带的支点和基地,实现经济跨越式发展。这为沿线城市诠释了全新的区域发展定位,为这些城市的发展带来了巨大的机遇与挑战。

4 我国废弃矿井工业旅游开发空间战略

废弃矿井工业旅游开发离不开工业场地自身所蕴含的历史、文化、技术价值等内在基因,以及国家经济发展战略的外生动力的共同作用。因此,废弃矿井工业旅游开发空间战略的提出需要基于对两者供给与需求的共同分析。前文中对我国工业发展历史的回顾,在于理清工业发展历史在空间中的线索,甄别在我国工业发展历史中具有典型意义的城市节点;对煤炭资源型城市空间格局的分析,进一步廓清了特殊行业(煤炭)发展中的典型城市节点,对认知废弃矿井的旅游开发价值的内在基因进行了铺垫。对我国“十三五”规划,以及“一带一路”经济发展部署的分析,有利于形成对我国经济活跃衍生区域的判断。

从区域性旅游资源开发的空间要求上看,构建区域性旅游空间发展结构,需要对区域结构的关键要素进行判断,即识别空间中的“点”“线”“面”等要素,在此基础上,形成区域发展的空间网络。基于前文的分析,对于我国废弃矿井旅游开发空间战略的要素识别如下。

4.1 废弃矿井工业旅游开发的要素识别

4.1.1 “面”要素:废弃矿井聚集区

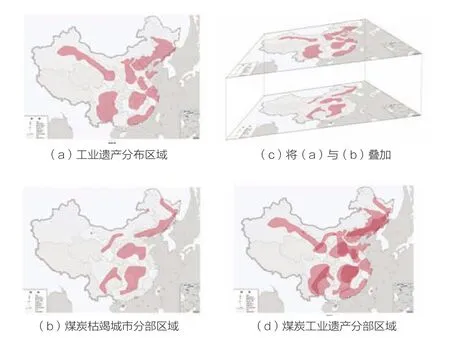

空间网络中的“面”要素,指煤炭产业的聚集区域。对于面要素的识别,需要结合我国近现代工业发展分区以及煤炭城市的集聚两方面的数据(图3)。首先,根据我国工业发展的历史进程以及工业发展水平,在宏观上将我国的工业区域划分为东北地区、西北地区、西南地区、中部地区、中南地区、东南沿海地区及华北地区,识别出具备工业遗产资源的区域。其次,根据我国资源枯竭型城市的分布,筛选出煤炭类资源型城市,识别出具备煤炭工业遗产资源的区域。最后,将工业遗产分布区域(图3(a))与煤炭资源枯竭型城市分布区域(图3(b))进行叠加(图3(c)),识别出煤炭工业遗产的主要分布区域(图3(d))。

图3 煤炭工业遗产分区分析流程图(来源:根据研究成果绘制)

4.1.2 “线”要素:铁路与经济动脉

空间网络中的“线”要素具备旅游资源信息的传输功能。从历史的视角,由于煤炭运输对于交通运输的强依赖性,铁路在煤矿的运营过程中扮演着极为重要的角色。铁路与煤矿双方在各业务间彼此合作,建立起密切的联系。各种为煤矿修建的铁路专用线,将煤矿与区域性的铁路干线相连(如中兴煤矿兴建临枣铁路,解决其与津浦铁路的衔接问题),形成了煤矿沿铁路线聚集的特征。因此,铁路,作为矿井衍生的“显性”线索功能。从发展的视角,自2015年颁布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》后,我国大力推动丝绸之路国家部署,积极推进沿线城市和地区的发展建设。陆上丝绸之路与海上丝绸之路构成了我国经济发展的“隐性”动脉。“一带一路”经济带逐渐提升的经济活力,对沿线城市的经济发展将起到极大的带动作用。因此,传统的铁路与“一带一路”构成了废弃矿井旅游开发中的“线”要素。

4.1.3 “点”要素:具有旅游开发价值的废弃矿井

空间网络中的“点”要素,是具备工业文化展示功能的废弃矿井。包括矿井所存续的场地,以及场地内的建、构筑物。对于“点”要素的识别,要结合“面”与“线”要素构建的基本骨架,筛选出于基本结构具备空间、历史、功能相关性的空间载体[6]。结合废弃矿井所处产业聚集区以及其与铁路及“一带一路”等线性要素的相关性,对具备工业旅游开发网络中具备节点功能的城市进行筛选,典型城市如东北地区的抚顺、阜新;华北地区的唐山、徐州、枣庄;中北-中南地区的焦作等等。

4.2 废弃矿井工业旅游开发空间战略

4.2.1 废弃矿井工业旅游开发空间格局

结合上述的要素识别,构建我国废弃矿井旅游开发空间网络:以典型废弃矿井为节点,以铁路和“一带一路”经济动脉线为线索,形成6大废弃矿井工业旅游集聚区:东北煤矿工业遗产聚集区、黄淮煤矿工业遗产聚集区、京广线煤矿工业遗产聚集区、西南煤矿工业遗产聚集区、路上丝绸之路煤矿工业遗产聚集区及海上丝绸之路煤矿工业遗产聚集区(表3)。

表3 我国废弃矿井工业开发空间网络结构(来源:根据研究成果绘制)

4.2.2 废弃矿井工业旅游开发规划时序

同时,根据聚集区所在区域的经济基础,建议有序开发。遵循优先发展东部(包括东部沿哈大线、京哈线),华北(包括津浦铁路沿线)和东南沿海(海上丝绸之路沿线),以东部的发展带动中西部(包括中南、西南、西北地区)发展的基本原则。最终实现全国范围的废气矿井工业旅游网络,带动区域经济长远发展。

[1]薛毅.从传统到现代:中国采煤方法与技术的演进[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2013,30(5):7-15.

[2]薛毅.日本侵占中国煤矿述论(1895—1945)[J].河南理工大学学报(社会科学版),2015,16(3):335-346.

[3]陆大道.中国工业布局的理论与实践[M].北京:科学出版社,1990.

[4]祝慈寿.中国现代工业史[M].重庆:重庆出版社,1990.

[5]王青云:资源型城市经济转型研究[M].北京:中国经济出版社,2003.

[6]俞孔坚,奚雪松.发生学视角下的大运河遗产廊道构成[J].地理科学进展,2010,29(8):975-986.