艺术家聚集型村庄公共空间规划策略研究

——以北京昌平区下苑村为例

2018-04-13

(北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044)

近年,随着北京798艺术区的成立及其积极影响,各地文化创意产业迅猛发展,艺术区、艺术家聚集型村庄应运而生。其中部分艺术家聚集型村庄由艺术家自发聚集而形成,这些村庄大都未经过规划,或在起初规划时并未预见艺术家的集聚,因此,该类村庄在发展过程中或多或少的遇到了诸如空间利用不合理、服务设施配置与需求不匹配、村民与艺术家矛盾滋生的问题。村庄公共空间的利用情况直接关系到村民及艺术家的居住环境及生活品质,而艺术家聚集型村庄又区别于普通的村庄,因此,不能将一般村庄的公共空间规划方法直接套用于艺术家聚集型村庄。

1 研究概述

1.1 相关概念界定

艺术家聚集型村庄即在某村庄内聚集了一定数量的艺术家,艺术家在该村进行生活、创作及少量的展示、销售活动。艺术家聚集型村庄按照其形成方式,可分为两种:一种是艺术家小群体自发聚集于某自然村落中,后带动其他一些艺术家进入,形成的艺术家聚集型村庄。如宋庄、下苑艺术家村等都是这样形成的;另一种是由政府或私人投资开发建设,而后引入艺术家到此进行生活创作等活动而形成的艺术家聚集型村庄,如成都北村画家村、南京六合画家村等。

村庄空间按照其开放程度可分为私人空间和公共空间。村庄私人空间即宅院空间,包括院落空间和住宅空间;村庄公共空间与私人空间相对,村庄公共空间是作为容纳村民公共生活及邻里交往的物质空间,是村民可以自由进入,开展日常交往、参与公共事务等社会生活的主要场所[1]。

1.2 研究范围的界定

下苑艺术家聚集村的形成始于1995年,某艺术家来到下苑村并买下两处村民闲置旧宅院约1 000 m2,并将其修葺一新,使其成为独具特色的艺术家乡间别舍[2](图1)。随后一批艺术家陆续来到下苑村,通过购买村民宅基地或租住村民闲置宅院等方式在下苑村进行创作及生活,目前在下苑村居住创作的艺术家达50余位,多为来自艺术院校或专业协会的艺术家,且有较高的艺术成就。在下苑艺术家聚集型村庄的形成过程中,其影响不断向周边辐射,辐射范围包括上苑、东西新城、秦家屯、辛庄等村庄,逐渐形成颇具影响的艺术家聚落。

图1 研究范围示意图(来源:作者自绘)

本文主要从村庄公共空间使用主体需求的角度出发,研究下苑艺术家聚集村的公共空间存在的问题,并提出相应的规划策略,因此研究范围主要集中于村民活动的居住用地片区,对于村南林地及村东的产业用地不做过多涉及。

2 不同使用主体对公共空间的需求特征

下苑艺术家聚集村主要包括两类人群即村民与艺术家,这两类人群由于其自身生活习惯、工作需要、精神需求等的不同,其对于空间的规模、类型等方面的需求又有着不同的特征。

2.1 村民

村民对于私人空间的利用除居住外主要分为4类:普通院落、蔓藤小院、农作物种植、饲养牲畜。其中普通院落中宅院空间可分为堆放杂物或停放车辆的置物空间和活动场地,蔓藤小院的利用主要作为休憩空间。通过抽样问卷调查统计,村民的公共活动项目有:闲逛、散步、棋牌、运动健身、打门球、广场舞等,可归纳为日常交往、休闲娱乐、运动健身3类公共活动。

2.2 艺术家

艺术家对于私人空间的利用(除居住外)主要为3种:艺术创作、休闲娱乐、花草种植。艺术家对于公共空间的需求主要为不同等级的对外展示空间及存在一定私密性的公共交往空间[3]。

艺术家所需的对外展示空间为美术馆、艺术馆、展示馆等,但一般此类设施准入门槛较高,起步阶段的艺术家难以负担,因此艺术家群体的对外展示空间需求还包括一些准入门槛较低但极具活力的与街道广场相结合的展示空间。艺术家之间的公共交往主要为创作交流或休闲闲聊,发生场所大多具有一定私密性,多存在于部分艺术家家中、品质较好的院落或环境安静舒适的咖啡馆、餐厅等商业空间。

3 村庄空间利用现状解析

3.1 私人空间

3.1.1 村民与艺术家私人空间面积对比悬殊,促使矛盾滋生

通过调研发现,艺术家与村民之间关系并不是十分和谐,并且对于相互之间的关系的认识存在偏差,19%的村民认为其与艺术家的关系在“一般”以下;有30%的村民认为艺术家的到来是好事;100%的艺术家认为自己与村民的关系在“一般”以上。通过与村民交流,村民与艺术家矛盾的产生与双方私人空间面积的悬殊不无关系。

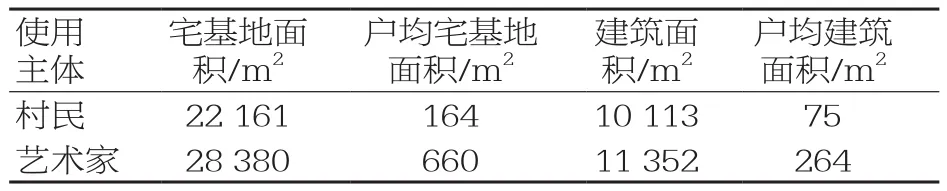

村民与艺术家宅基地分布如图2所示,通过统计得出艺术家的户均宅基地占地面积约为村民户均宅基地面积的4倍,艺术家的户均建筑面积约为村民户均建筑面积的3.52倍(表1)。

表1 村民与艺术家宅基地及住房建筑面积统计表

图2 村民与艺术家住宅用地分布图(来源:作者自绘)

图3 下苑村公共活动空间分布及服务范围(来源:作者自绘)

村民与艺术家宅基地面积及建筑面积的巨大差距,使得作为村庄原本主人的村民心生不满,产生对艺术家的抵触情绪,不利于村庄的发展。

3.1.2 村民私人空间环境品质较差

由于村民私人空间面积普遍偏小,加之除休憩功能外还承担置物空间、农作物种植或饲养牲畜等功能,使得村民宅院空间比较局促,环境品质较差。

3.2 公共空间

3.2.1 公共空间体系不完整

(1)数量少、服务范围小。现下苑村公共活动空间位置分布较为分散,主要有位于村庄核心位置的村委会,位于村西边的门球场及健身广场,村东的滨河绿带,以及村北的入口牌坊及其周边活动空间(图3)。村民日常交往所需的临时聊天及活动的场地,无特定地点,一般为村中路口或路旁树阴下。

由于村庄宅基地面积较大,使得公共空间数量及面积压缩,如村委会、门球场等活动空间,面积较小,无法满足全部有需求人群同时使用,且主要公共空间服务范围不能覆盖全部村民及艺术家,部分村民或艺术家对主要公共空间的使用较为不便。

(2)公共活动空间等级类型单一。目前下苑村公共活动空间规模等级较为相似,功能类型单一,无法满足村民与艺术家需求(表2)。

3.2.2 公共空间小、设施少、质量差、缺乏特色

下苑村主要公共空间有村入口空间、村委会院内场地、门球场、滨河绿地及道路,都存在不同程度的问题,如村委会院内场地空间较小,不能同时容纳所有跳广场舞意愿的村民;门球场边健身设施破旧,影响正常使用;道路等活动场地缺少休憩及绿化设施等。下苑村作为艺术家聚集型村庄,其公共空间并没有展现其艺术家聚集型村庄的特点,与普通村庄并无差别,缺乏特色。

表2 下苑村公共空间类型及其特征

3.2.3 公共空间的配置对艺术家群体需求考虑不足

根据调研及对艺术家的访谈得知,艺术家使用的公共空间仅有咖啡厅一处,但因咖啡厅空间狭小,利用率并不高,艺术家所需的公共空间严重缺失。

4 村庄空间规划策略研究

下苑村村民及艺术家的私人空间需求基本得到满足,但在公共空间方面存在较大问题,体现在:①私人空间面积过大,公共空间严重缺失;②现有公共空间与人群需求不匹配;③现状公共空间环境品质较差。针对这些问题,提出以下规划策略。

4.1 调动村民及艺术家积极性,缩减部分私人空间为公共空间

下苑村公共空间缺失的原因有:村庄建设初宅基地划定缺乏科学规划,对公共空间考虑不足;村民及艺术家私自扩建院墙,即私人空间侵占公共空间。为增加下苑村公共空间面积,应缩减部分村民及艺术家宅院空间,将其改造为公共空间。

(1)村民及艺术家归属感、积极性调动。实现村庄宅院面积的缩减,关键在于村民及艺术家思想观念的转变,使其意识到宅基地圈地占地造成的消防安全隐患以及村庄公共空间改善对于自身生活环境的改善、促进村庄发展的作用。通过以下方法逐步实现:①组织宣讲,一方面向村民、艺术家介绍其他村庄的先进做法,如“六尺巷”的历史佳话;另一方面向村民普及公共空间的缺失造成的消防安全隐患。②实地考察,组织村民、艺术家代表到其他先进村庄参观考察,使其实地体验打造村庄公共空间的益处。③“以奖代补”调动村民与艺术家积极性,对于愿意缩减宅院空间的住户进行资金奖励。

(2)协商式设计,“减地不减利”,打造村庄公共空间。根据村庄宅院缩减情况,进行整体规划,对于村民、艺术家院墙边公共空间,规划设计师与户主进行协商式设计,达到“减地不减利”,即只是宅院面积进行缩减,宅院空间承担的游憩功能并没有减少,而是将其转移到院墙外,且环境品质得到较大改善(图4)。

图4 下苑村公共空间改造设计(来源:作者自绘)

4.2 “因需施政”,构建多层次的公共空间体系

(1)“因需施政”,匹配人群需求。下苑村公共空间配置与使用主体需求存在一定偏差。村庄公共空间作为村内人群日常交往、参与公共事物等社会活动的主要场所,其配置理应与使用主体需求相匹配,因此,在艺术家聚集型村庄规划设计时,应将“自上而下”的供给模式改为“自下而上”的需求表达机制[4]。对于村民,村庄现有公共空间类型与其需求匹配度较高,但在各类公共空间规模上村民需求与配置偏差较大,如68%的村民认为村内绿化较少,应增加绿植;还有村民反映村庄广场空间较少,不能满足需求。因此,规划结合私人空间面积缩减情况在合适位置增设公园绿地及广场空间。

下苑村目前与上苑村合建美术馆一处,位于上苑村,建成后可满足艺术家准入门槛较高的展示空间需求;而准入门槛较低但极具活力的与街道广场相结合的展示空间处于缺失状态,因此,根据上文提到的艺术家群体对于公共空间的需求,在主要街道,活力较高、环境品质高的广场周边增设展示设施,并将村庄西侧空置房屋改造为展示厅,以满足艺术家对展示空间的需求。规划根据村民及艺术家宅院空间缩减情况,结合村庄现状设施,在空间活力较高位置的街道边等位置增设商店、餐厅,并将废弃艺术学校更新改造作为艺术培训基地。

(2)丰富空间类型,构建多层次的公共空间体系。结合村民及艺术家需求的匹配,丰富公共空间功能类型,设置商业性、艺术性、交流性、服务性等多功能的公共空间,在此基础上构建集室内公共空间(展示厅、商店、餐厅等)、室外公共空间(广场、街道、自然空间)多层次的公共空间体系。

4.3 增加公共设施供给,提升公共空间活力,营造公共空间特色

(1)增加公共设施供给,提升公共空间活力。村庄公共交往的发生具有随机性和动态性,如熟人相遇,若附近正好有树阴及座椅,就会坐延长交流时间[5]。正如扬·盖尔在《交往与空间》一书中提出:“当户外环境质量良好时,自发性活动的频率增加。同时,随着自发性活动水平的提高,社会活动的频率也会稳定增长”[6]。因此,增加村庄公共设施的供给,来促进村民及艺术家产生交流互动的可能性,从而提升公共空间活力。

(2)注入艺术元素,营造公共空间特色。针对村庄公共空间缺乏特色的问题,抓住艺术家聚集型村庄的特点,在重要节点如公园、广场等地增设艺术性的雕塑设施,组织艺术家在村庄主要街道旁的院墙上进行艺术彩绘,增加村庄艺术元素。鼓励村民与艺术家通过创意景观的方式对自家房前屋后进行改造。营造下苑村独有的公共空间特色。

5 结束语

村庄公共空间不仅是村内人员日常活动交往的场所,更是村庄活力、村庄特色的体现。艺术家聚集型村庄的公共空间不仅是村庄独特文化的展现,更是促进村民与艺术家交流、进行艺术活动、提升村庄活力的重要载体。针对艺术家聚集型村庄普遍存在的村民及艺术家圈地占地造成公共空间缺失的现象,通过调动村民及艺术家积极性,缩减部分私人空间为公共空间,保障村庄公共空间面积,并在此基础上结合村民及艺术家需求,配置符合村庄使用主体需求的、多层次的公共空间体系。此外,通过增加公共空间设施及艺术元素的注入,提高艺术家聚集型村庄公共空间的体验感及标志性。

[1]郑赟,魏开.村落公共空间研究综述[J].建筑文化,2013(3):135-139.

[2]邓平祥.乡居的艺术家:上苑艺术家群落略述[J].艺术地图,2005,5(8):45-46.

[3]李欣路,孙世界.艺术群落的公共空间策略研究:以北京宋庄为例[C]//2015中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2015.

[4]吴晓展.北京市农村居民点基础设施需求与配置研究[D].北京:首都经济贸易大学,2008.

[5]陈秋晓,吴霜.由“造物”走向“还原”:村庄公共空间规划方法研究[J].建筑与文化,2013(7):46-47.

[6]扬·盖尔.交往与空间[M].何人可,译.北京:中国建筑工业出版社,2002.