浅析贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章

2018-04-04牛冰洋

牛冰洋

(河南大学艺术学院,河南 开封 475001)

一、创作背景

德国作曲家路德维希·冯·贝多芬(L.V.Beethoven,1770~1827),在西方音乐史上是横跨古典与浪漫两个时代的桥梁式的人物。他的创作在革命的影响下展开,具有强烈的革命性和深邃的寓意。《第五钢琴奏鸣曲》是贝多芬在1796-1798年所作,属于他的第二个创作时期,即维也纳初期。在这一时期,贝多芬开始显示出自己独特的个性,创作步入成熟阶段,开始摆脱枷锁,使自己的创作与理想、情感更紧密地相结合。本文以贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10 No.1)为分析对象,从结构、和声、创作技法入手,以文字与图谱相结合的方式,进行客观分析。

二、创作分析

(一)呈示部

贝多芬往往用c小调来表达革命、激情、具有英雄性的调性,以奏鸣曲式写成的这一乐章充分体现了上述的性格。

呈示部的主部是一个收拢性的,有补充的不分句乐段。主题是由两个形象相异的材料构成(图例1),材料1是一个性格明朗、迂回上行大跳的进行,材料二则是一个和声式的下行进行,两个材料具有鲜明的对比。材料一具有强烈的推动感,材料二则具有相对忧郁的情愫,像是对爆发出来的情绪加以平定。两者相结合以后动静相结合,使音乐极具张力,形成一个拱形的旋律线条。

图例1

主题在两次陈述之后进行扩充,以旋律下行为主,加以分解和弦式的装饰音,语气逐渐由单旋律加浓到双音,再到八度切分进行,更具徘徊之感。随后的三连音音型似乎是对徘徊的情感进行引导,主部主题以极具号召性的形态出现,并结束主部。

连接部从♭A大调的属和声开始,在f小调、♭D大调上进行转换后,倾向♭E大调的属和声,低声部保持降E大调的属音持续,强烈地倾向于副部的降E大调主和弦。分为两个部分,第一部分上承主部,在和声式织体上附以叹息、歌唱性的语言。第二部分即♭E大调属持续部分,下启副部,淡化了主部铿锵有力的音乐形象。

副部在♭E大调上进行展开,前四个小节是副部的主题,随后进行变奏与扩充。材料由主部主题的旋律线条引申而来,同样是拱形旋律,但节奏进行拉宽,加强抒情性。在不同的音高层次进行变奏,使音乐的进行更具有动力。副部的结束部分零散地出现了主部主题的材料一,与结束部相辅相成,结束部的材料来源于连接部,使呈示部以平稳、委婉的性格结束。

(二)展开部

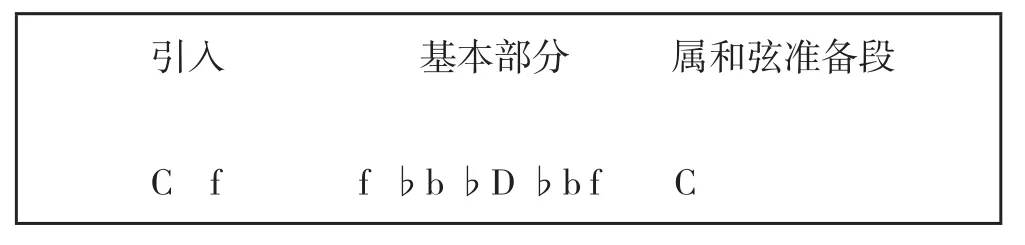

展开部由引入部分、基本部分以及属和弦准备段三个部分构成。主部主题作为引入部分,没有在原调上进行,而是由c小调的同主音调——C大调引入,随即在f小调上引出展开部的基本部分。基本部分由118小节开始,采用派生性的新主题,新主题的音乐性格与语气和连接部相似,伴奏音型采用了副部的织体,这些手法使得新材料并不唐突,与呈示部仍有紧密的联系。基本部分是类似乐段的两句式结构,第一句在f小调上,第二句是在♭b小调上的模进。之后,将上句的四分音符动机进行展开,在多次离调之后,引出主调属和弦,进入属准备段。低声部在属音持续出现,高声部则是主部主题中材料二的加粗模进连续进行,引出再现部。

展开部的调性布局整体以对称布局(图例2):

图例2

(三)再现部

再现部中,主部的前16小节原样再现,省去了原来的补充终止。连接部的材料没有变化,只是呈现在不同的调性上,调性由♭G大调通过♭e小调转向了f小调。副部没有直接再现与主调上,而是从主调的下属调F大调开始,然后转入其同主音小调——f小调,最后转入主调——c小调,为了巩固调性,副部主题在c小调上进行重复,将副部进行扩充。结束部在c小调上再现,材料没有变化,依然是属主的交替进行,加强了终止感。

三、结语

通过对贝多芬的《第五钢琴奏鸣曲》的第一乐章进行分析,不难发现,音乐的发展总是具有统一性的,新材料的出现总是与已有的材料有着某种内在的联系。在创作中,结构的重要性不容小觑,要对整体的结构安排、和声布局、音乐走向等诸多方面进行考究,进行整体的规划。

[参考文献]

[1]宋康妮.浅析贝多芬奏鸣曲OP.10 No.2第一乐章[J].戏剧之家,2016.

[2]黄瑞科.贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》(Op.10 No.1)的第一乐章[J].交响(西安音乐学院学报),1995.

[3]林苗.贝多芬钢琴奏鸣曲“英雄性”情感特征表现的初步研究[D].福建师范大学,2004.