立体声拾音技术在弦乐四重奏同期录音中的运用

2018-04-04李乐夫

李乐夫

(浙江音乐学院,浙江 杭州 310024)

一、同期录音概述

同期录音(特指在音乐录音时使用的同期录音方式,与影视同期声录音不同。),即全部声源在同一时间内进行录音的方式。相对应的另一种录音方式是分期录音,即将整体声源分成若干录音部分,以先后顺序逐一进行录音的方式。两者从空间上又可以分为同空间录音以及不同空间录音。“同期录音和分期录音并不是完全独立的存在的,在同期录音中可以加入在不同时间不同地点补录的个别声部,分期录音中也可以在分声部录音时对同一声部使用同期录音的方式进行录制。”(李万海:“多声道录音方法”)

同期录音是对交响乐、协奏曲、室内乐等音乐作品类型进行录制时主要采用的一种录音方式。这种录音方式能够使音乐作品中各乐器声部间的整体感和融合度更高,便于演奏员相互之间的配合,符合乐队整体的演奏习惯,更加有利于演奏员的临场发挥以及对音乐作品的二度创作。

但是由于同期录音录制的作品质量主要取决于前期录音拾取的声音信号质量,后期混音时只能对剪辑拼接、声部平衡、空间感塑造等方面做有限的处理,因而这种录音方式对于录音条件有着很高的要求。如录音场地需要具备良好的声学条件,乐队演奏员的业务水平,配合的熟练度对作品的最终质量有着很大的影响,乐队各声部之间的音量比例也需要在演奏员的演奏中完成。同期录音对于录音师的技术水平以及综合素质也有着很高的要求,录音师需要综合运用各种录音技术,使用最为合理的录音方式和手段,对于录音现场的各种情况做出正确的判断和处理。

对于弦乐四重奏这种音乐形式,由于各演奏员之间需要进行大量视觉上以及听觉上的配合,因而同期同空间录音这种录音方式是进行弦乐四重奏作品录制时更为合理的一种选择。

二、录制背景

本次录音实践是笔者针对本论文论题所进行的一次实验性质的录音。相比于其他常规的弦乐四重奏同期录音方案,本次录音实践在方案的设计上更为复杂,力求在同一次录音操作中使用多支传声器放置在不同位置进行拾音,在后期混音时通过选取相应的轨道信号进行混合,得出多种拾音技术以及立体声录音制式录制的版本,进而对比出各种拾音技术、立体声拾音制式录制出的弦乐四重奏作品的音响特征以及对于不同时期不同风格弦乐四重奏作品的适用性。

本次录音实践录制的弦乐四重奏作品为上海音乐学院学生创作的弦乐四重奏作品“秘密生活”。本次录音的演奏员均为上海音乐学院管弦系提琴演奏专业各年级学生。演奏员位置使用常规的弦乐四重奏演奏席位布局,从左至右依次为第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴。为了降低多点拾音方式传声器拾取到的信号中梳状滤波器效应的影响,在不影响正常演奏的前提下将演奏员之间的间距尽可能的拉大,实际间距为1m左右,乐队整体宽度为3m。录制地点在上海音乐学院图书馆电教楼二楼录音棚。

三、录音方案

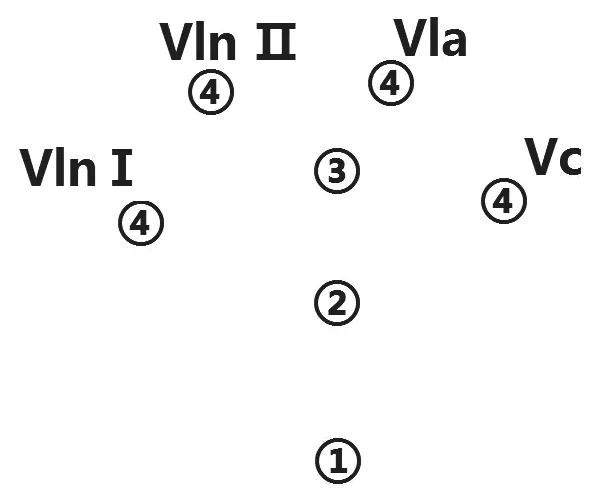

本次录音使用9支传声器进行拾音,共拾取10路单声道信号。各传声器具体摆放位置如图1所示。

图1 传声器摆放位置图

图中位置①为时间差立体声拾音制式,使用的是一对Schoeps MK 2全指向传声器组成AB制立体声制式。位置②为混合立体声拾音制式,使用一对指向性设置为心形指向的Schoeps MK 5传声器组成ORTF制立体声制式。位置③为强度差立体声拾音制式,使用1支设置为XY制的Neumann USM69i立体声传声器。位置④为3支DPA 4011心形指向传声器和1支指向性设置为心形指向的Neumann U87 Ai传声器组成的多点拾音方式。

位置①的AB拾音制式通过在录音现场的实际调整,将传声器与乐队的距离确定为3m,以拾取到合适的直达声信号与混响声信号比例。传声器间距考虑到立体声制式的拾音范围与乐队宽度的关系,最终将其确定为1.2m。这样的传声器位置安排也可以降低强度差对立体声制式产生的影响。

位置②的ORTF拾音制式传声器间距17cm、夹角110°以及拾音范围角度±48°固定不变,考虑到立体声制式的拾音范围与乐队宽度的关系,将传声器与乐队的距离确定为1.4m。

位置③的XY制立体声传声器,指向性为心形指向,振膜夹角设置为90°。考虑到立体声制式的拾音范围与乐队宽度的关系,将其放置在第一小提琴与大提琴连线的中点处。

位置④的4支心形指向传声器分别近距离拾取各个乐器声部的直达声。如图2(见下页)所示,在传声器的摆放位置方面,通过遵循3:1定律以及利用心形指向传声器的指向特性,尽可能的降低其他几件乐器音色串音的比例。

四、拾音结果分析

时间差立体声拾音制式拾取到的声音在所有轨道中空间信息最为丰富,尤其是对于纵向方位的塑造,可以很明显的区分出“远”和“近”的音响区别。并且由于传声器的指向性使用了全指向,因而整体效果具有更好的低频响应,使得整体听感更具温暖感。但是由于现场录音场地是在以吸声为主的录音棚,虽然将传声器与声源拉开了一定距离,但还是没能拾取到足够的混响声信号,因而在后期混音时使用了混响效果器对其进行了一定量的补偿。时间差立体声拾音制式的缺点也十分明显,那就是由强度差信息不足所造成的横向定位的不清晰。

混合立体声拾音制式中的ORTF制因其传声器间的间距非常接近人耳的间距,并且由时间差和强度差共同作用而成也非常符合人耳的听觉习惯,使其拾取的声音在所有信号中音响效果最为自然。在具有精确的声像定位的同时相比于强度差拾音制式空间感更强。

强度差立体声拾音制式中的XY制拾取的声音具有精确的横向定位感,但因其缺少时间差信息,使其融合度较差,空间感不足。而这也造成了其在纵向位置的变化上只能体现出声压级大小的区别,并不能营造出空间上的变化。为了将其拾音范围与乐队宽度完全重合,将其设置在距离声源非常近的位置,使得其拾取到的信号中直达声信号占有很大的比重,造成了清晰度极高的音响效果。

多点拾音传声器组合的立体声重放声像定位是通过后期混音时对各路信号的声像电位器的设置而形成的,实际上也是根据左右声道间的强度差实现的声像定位,从这个角度来看也可以将其理解为强度差立体声拾音制式的一种。由于各个声部的声音都是通过不同的传声器进行拾取的,因而这就给后期混音留有很大的余地。前期拾音只要对直达声信号进行拾取,声像分配、音色调整甚至是声部间的平衡都可以在后期混音时进行精细处理。

多点拾音方式的缺点也非常明显。虽然在前期拾音时遵循3:1定律以及利用心形指向传声器的指向特性等录音技巧,但是由于弦乐四重奏各演奏员之间的间距较小以及各声部在演奏时的不可分割性,还是会无法避免的拾取到一定量的串音信号。笔者使用Waves PAZ-Meters插件对大提琴轨道串音信号的音量、同一时间段第一小提琴轨道信号的音量以及不同时间段大提琴演奏人工泛音时的信号音量进行对比,发现三者的音量值非常接近。并且由于各支传声器的摆放位置不同,因而串入的串音信号从构成上以及比例上也都不尽相同。这些串音信号一方面会造成声像位置的偏移,另一方面也会产生相位干涉,即梳状滤波器效应,造成整体录音质量的下降。

从立体声音响效果的角度来看,多点拾音传声器混合成的信号是由4个单声道信号组成的,各传声器之间的相关信号仅仅是在拾音时需要尽量避免的串音信号,因而最终产生的效果类似于在立体声声场中的四个点,虽然可以在后期混音时时使用混响效果器来对声场进行重新塑造,但是也很难弥补传声器间相关性信息的不足。而同为强度差立体声拾音制式的XY制由于两个振膜拾取到的信号的相关性较高,使得最终产生的是面状的音响效果。相比之下XY拾音制式在立体声音响效果上要明显优于多点拾音传声器拾取的信号。

那么对于多点拾音方式在弦乐四重奏同期录音时的适用性就要对其优缺点进行综合的权衡。笔者认为,如果同期录音时在声像位置、空间环境、以及声部平衡等方面存在问题,使用多点拾音技术进行录音可以在混音时对整体效果做一定的补偿。但是如果在前期录音时通过综合运用各种录音技术以及演奏员的临场演奏可以把这些方面做到很好,在后期混音时对这些方面进行的补救也就变得没有意义了,因而使用XY拾音制式对声源近距离拾音相比于使用多点拾音方式将会是更好的选择。

图2 多点拾音方式

五、录音实例的混音处理

笔者通过对作品乐谱和实际排练时的音响的分析发现,这首作品中运用了大量的特殊演奏技法,比如连续的人工泛音和实音的交替演奏,拉奏位置上近琴码拉奏和近指板拉奏的对比以及复杂的节奏变化。在作曲技法方面使用了升四分之一音以及升四分之三音等微分音作曲技法。这些特殊的演奏技法以及作曲技法需要用极高的清晰度来展现出音色的细节以及音响对比。

针对本作品的音响风格,笔者使用强度差拾音制式的信号作为主传声器信号。强度差拾音制式横向定位精确、清晰度高的优势可以在此类风格的作品中得到充分的发挥。在强度差拾音制式的基础上,笔者还使用了时间差拾音制式作为环境声辅助传声器,对空间效果方面做少量的补充。由于本次录音所在场地空间感的不足,因而笔者对时间差拾音制式轨道发送了一定量的混响效果,来塑造出应有的空间感,另外笔者对强度差拾音制式也发送了少量的混响效果,来提升轨道间的融合度。

六、结语

立体声拾音技术中包含多种不同类型不同原理的拾音制式、拾音方式,不同的立体声制式之间除了摆放方式的不同,所塑造出来的空间效果也不尽相同。录音师在进行立体声拾音时应从录制作品本身所需要的音响效果出发,针对不同的效果选择合适的立体声拾音制式,塑造出更适合作品本身的音响空间。

[参考文献]

[1]李万海.多声道录音方法[J].电声技术,1984,05.

[2]李伟.立体声拾音技术[M].北京:中国广播电视出版社,2004,7.

[3]汪中.多声道录音中的相位问题[J].广播与电视技术,1988,03.