论移民文化存续与发展中的“文化补给”现象

2018-04-03刘有安

刘有安

(江苏师范大学 哲学与公共管理学院,江苏 徐州 221116)

迁移与流动是人类社会的常态现象,它带动了文化的传播与交流,使不同社会的各种文明得以传承和发展。德国学者拉策尔指出:“文化是由各族人民创造的,它的传播也同各族人民的历史相联系。当一个民族进行迁徙时,就是一个民族相互联系的整个文化财富的移植。”[1]移民带动的文化传播为其母体文化与迁入地文化互动、交融与流变提供了机会,但并非所有的移民文化都能在迁入地得以传承。移民文化能否在迁入地扎根与发展,与移民文化和迁入地文化的文化力对比有关,作为一种外来的嵌入文化,只有获得迁出地同质文化持续不断的补给才能增强其文化力,使其成为迁入地文化的重要组成部分,甚至最终发展成为主流文化。

一、“移民文化补给”概念的提出

文化是人类创造的物质财富与精神财富的总和,它只有附着在特定人群身上才会被继承与发展。移民作为某一社会文化的载体,无论迁移到何处都试图在迁入地传承与发展其母体文化。正如著名移民学专家葛剑雄所言,“文化传播需要媒介,这个媒介可以是人,也可以是物,而移民就是最活跃的载体”[2]1-7。在迁入地强烈的异文化氛围中,移民文化要实现发展与传承,迁出地持续不断的“文化补给”比迁入地宽松的社会文化氛围更为重要。这种来自移民迁出地的“文化补给”可以称之为“移民文化补给”,是指移民迁出地文化通过人口再迁移、文化圈辐射、迁入地主动引入等方式向迁入地持续传播,增强了移民文化的生命力,使之独立于迁入地主流文化或成为迁入地主流文化的现象。“移民文化补给”的案例在古今中外移民活动中屡见不鲜。当今世界最大的移民国家美国就十分典型,在白人未迁居前,北美大陆以黄色人种印第安人及其所创造的传统文化为主。随着以英国人为代表的白色人种的迁入和来自欧洲大陆持续不断的文化补给,北美大陆原生的印第安文化逐渐衰落,以英裔白人文化为核心的移民文化成为主流,并逐渐发展成为当前独具特色的美国文化。

二、“移民文化补给”在移民文化存续与发展中的重要作用

移民文化在迁入地能否存续与发展,既受移民文化与迁入地文化力量对比的影响,也受移民文化传承路径、传承模式、移民文化生命力等因素影响。从移民文化与迁入地文化的力量对比看,哪一种力量强哪一方就会引导文化发展的方向。一般而言,两种文化初次较量移民文化常常处于相对劣势地位,迁入地文化会主导文化发展的方向。若移民文化能获得迁出地同质文化的持续补给,其文化力就会不断增强,其所处地位也会发生变化,移民文化不仅能免于被同化,还会成为迁入地的主流文化。具体而言,可以分为以下几种情况。

(一)补给断裂:文化泯于迁入地

通常情况下,移民人口数量、移民文化的先进性以及移民文化的适应能力等都会影响移民文化在迁入地的存续与发展。除此之外,移民文化能否得到迁出地同质文化的持续补给同样重要。移民文化在迁入地发展与传承的过程是两种文化对抗与调适的过程,当两种文化的生命力势均力敌时,哪一方能获得同质文化的补给哪一方就能在这场持久消耗战中获胜。从人类迁徙史看,并不是所有的移民文化都能获得迁出地同质文化的补给,得不到文化补给最终倒在迁入地文化车辙中的移民文化屡见不鲜。古代迁入中国的犹太人文化就属于这种类型,中国古史籍中将这些犹太人称为“术忽”“竹忽”等,民间将他们称为“蓝帽回回”(区别于戴白帽子的穆斯林),将其所信仰的犹太教称为“挑筋教”。从古代定居今河南开封境内的犹太人发展演变看,由于未得到犹太文化的后续补给,这些犹太人后裔逐渐放弃了犹太教,转而接受中国的儒家文化,采用儒家婚丧嫁娶之礼,按儒教习俗祭祖,与中国汉族通婚,到18世纪60年代他们在容貌、衣着、习惯、宗教上都变成了地地道道的中国人[3]。西迁欧洲的匈奴人文化、留居欧洲大陆的蒙古征服者的文化也因为文化补给链条断裂而被湮没于历史的尘烟中难寻踪迹。可见,“移民文化是一个杂合体,自身就包含诸多差异性,充满了解构、分化的力量,这让移民文化内部的统一认同也出现不少困难”[4]。

(二)断点续补:文化再续与复兴

一般而言,若移民数量远低于迁入地居民数量,移民文化常常会被同化于迁入地文化。移民文化在迁入地发展、传承的过程是其文化力不断耗散的过程,文化力耗尽之时就是移民文化彻底同化于迁入地文化之日。若移民文化力在耗尽之前能获得迁出地同质文化的及时补给,其文化薪火就会续接,当文化补给量达到一定程度时,移民文化还会复兴乃至繁荣昌盛。伊斯兰教在中国内地本土化的过程就经历了初次发展、兴盛、沉寂和再兴盛、正常发展的轨迹。伊斯兰教在中华人民共和国成立前曾被称为大食教、天方教、清真教、回回教、回教等。一般认为,唐高宗永徽二年(公元651年)伊斯兰教第三任哈里发奥斯曼派使节访唐是伊斯兰教传入中国内地的标志。唐宋时期,大量沿海陆两条丝绸之路入华贸易的阿拉伯、波斯穆斯林商人落居在今广州、泉州、扬州、杭州、长安、开封等地形成聚落,被时人称为“蕃客”“蕃商”,其聚居地被称为“蕃坊”。为加强对“蕃坊”的管理,宋代任命了“蕃长”,这是伊斯兰教在中国初兴时期。其后,由于丝路交通不畅,“蕃客”在本土化过程中宗教特征逐渐消退,伊斯兰教在中国进入了沉寂期。蒙古人征服欧亚大陆后,其军队中由穆斯林组成的“探马赤军”在中国内地各处屯垦定居,伊斯兰教才再次大规模传入中国,并在中国西北地区和北京、广州、泉州、扬州、温州、上海等地形成了新的穆斯林聚落,对中国境内残存的伊斯兰文化给予了充分补给,蒙古族、汉族等入教者甚多,中国伊斯兰文化开始复兴。清中后期至民国中期,受国外伊斯兰文化影响,在中国西北地区分化出了新的教派与门宦,伊斯兰教在一些区域极为兴盛。中华人民共和国成立后,中国伊斯兰教进入了常态化发展时期。由于得到域外伊斯兰文化的持续补给,伊斯兰文化逐渐成为了中国多元文化中的一元,除了十个群众性信仰伊斯兰教的少数民族之外,汉、藏、蒙古、白、傣等民族中也有部分人信仰伊斯兰教。

(三)持续补给:文化孤岛演化为文化区

在异文化氛围中,移民遇到文化碰撞与冲突在所难免。文化冲突轻则会让移民与迁入地居民经历较长时间互相适应,重则会引发双方暴力冲突或移民再迁。为了寻求安全感,有些移民在两种文化的碰撞与适应过程中会自我孤立或被迁入地居民孤立,从而形成“孤岛”居住模式,并在移民聚居区中形成以移民文化为核心的“孤岛文化”。“‘文化孤岛’或者‘孤岛文化’是人类学家和历史学家借助地理学概念来形容某一群体在某一地域因与主流文化群体隔离居住而形成的定居点,其特点是社区内人口少、文化异于周边,如同一个孤处于汪洋大海之中的小岛。”[5]126-129移民文化适应中的这种现象也被其他学者称为“文化飞地”[6]。中国境内的典型“文化孤岛”或“文化飞地”居住模式有:明代汉族屯军后代在西南少数民族地区聚居形成的屯堡人;中华人民共和国成立后为促进民族地区现代化建设而设立的农垦农场、建设兵团、工业企业的工业移民和复转军人形成的聚居区[5]126-129等。

“文化孤岛”是移民聚居形成的以移民文化为核心的区域。但文化孤岛中的移民与迁入地居民之间的交往互动并不会完全断绝,有交往互动就会有文化传递。迁入地文化的持续侵蚀是孤岛中移民文化面临的普遍情形,若无迁出地同质文化的补给,“文化孤岛”中迁入地文化因子累积到一定程度孤岛的“文化围墙”就逐步坍塌,移民及其文化最终会融入迁入地。若有来自移民迁出地持续不断的同质文化补给,“文化孤岛”内的移民传统文化就能得到强化,甚至会不断向外拓展。随着孤岛所占地理区域的不断拓展、文化影响范围的不断增加,移民“文化孤岛”会逐步发展为范围较广的移民文化区。东南亚的华人文化区、欧美国家“唐人街”“华人城”的发展就是典型代表。为了寻求安全感,早期迁至东南亚国家和欧美国家的华人形成了聚居的文化孤岛,在强大的迁入地文化压力之下,这些华人文化孤岛不仅没有被同化,反而发展壮大成迁入地多元文化格局中的一元,这与后续华人移民携带的中华文化的持续补给密切相关。

三、移民文化补给的主要方式

移民文化能否在迁入地发展与传承,一方面与两种文化的力量对比有关,另一方面与移民文化能否得到迁出地同质文化的补给有关。从移民文化补给的方式看,主要有以下三种。

(一)后续移民的持续迁入

为获得更好的生存与发展条件,人类不断地进行迁徙。因地理环境、经济、政治、文化、军事等因素,人们在选择迁移方向时常常具有明显的偏好性,即某一特定区域的人们向另一特定区域持续迁移。这种链式迁移形态下的后续移民迁入带来的同质“文化补给”,可使移民文化在迁入地存续、发展、复兴,成为迁入地文化系统中的重要组成部分甚至主流。汉(华夏)文化在中国长江中下游发展就是如此。先秦时期,长江中下游主要是楚、吴、越为代表的文化区域。秦汉时期的军事移民、魏晋南北朝时期世家大族南迁、宋金战争导致的王朝统治中心南下引发的移民潮,这些持续不断的多批次移民,使长江中下游地区的汉(华夏)族移民文化得到了补给。葛剑雄先生以绍兴为例探讨移民文化传播时讲道:“绍兴有丰富的中国传统文化的底蕴,但从目前了解的情况看,这些文化并不是直接传自古代的越人,或者来自附近的河姆渡文化或良渚文化,而是来自黄河流域形成并传播开来的华夏文化。在全国大多数地方,特别是南方各地,一般都是如此。一个地方什么时候接受北方移民数量多,质量高,那一阶段就成为文化发展的黄金时期,成为从落后向先进转化的关键。今天在中国的汉族聚居区内,文字、语言、观念、礼仪、文学、历史、哲学、艺术等主流文化没有太大的区别,地方特色主要反映在一些风俗习惯、民间文化、俗文化上,原因就在于不断的有移民把中原文化传播到各地。”[2]1-7明清时期,江南儒家群体出现,表明长江中下游早期的土著文化早已被整合到汉(华夏)文化系统之中了。

(二)迁入地对移民文化的主动引入

文化的传播与交流会对人类社会的发展方向产生深远影响。当移民文化具有先进性或独特魅力时,迁入地居民就会主动学习其文化模式,并使其本土化。由于对移民文化的倾慕,迁入地精英阶层会出现一种对移民迁出地文化渴求与向往的心态,他们常常主动远赴移民迁出地求“真经”或招募文化水平高、职业技能强的新移民作为文化传播的使者。生命力强、渗透力深的移民文化的持续传播必然会重塑迁入地的社会文化,使当地居民的思想形态、社会结构、文化心理等发生重大变化。

藏传佛教在藏区的兴起、传播与发展就与吐蕃精英阶层(政治精英、宗教精英)千百年来的多次主动引入有关。藏传佛教兴起的标志是吐蕃赞普松赞干布迎娶尼泊尔赤尊公主和中国唐朝文成公主,两位公主随嫁侍从中的僧侣和随嫁物品中的佛经是佛教初传的重要资源。由于佛教文化有利于统治,很快被吐蕃上层统治者接受,松赞干布为其两位妻子建立了大昭寺和小昭寺。他以佛教思想为指导制定了法律,还派大臣端美三菩提等16人到印度学习梵文和佛经,端美三菩提等人返回后,用创制的藏文翻译了带回的佛经,便利了佛教在更多贵族中传播,佛教在藏区盛极一时,直至公元838年藏王朗达玛禁佛。朗达玛禁佛使佛教在藏区暂时进入沉寂期。从公元10世纪中叶开始,佛教由原西康地区和卫藏地区再度传入,很快便在藏区再度复兴,史称“后弘期”。在“后弘期”,既有吐蕃从印度、尼泊尔聘请的阿底峡等高僧弘法,也有僧侣赴尼泊尔和印度求学取经后授徒传教,持续补给的佛教文化与藏区原有文化整合形成了具有区域特色的佛教文化,被人们称为“藏传佛教”,至今在藏区长盛不衰。有研究藏传佛教传播史的学者指出,藏传佛教文化在藏区生根、停滞、再兴,是文化接受者根据自己的需要主动进行选择、取舍和再创造的结果[7]。

(三)迁出地“文化圈”的辐射与扩张

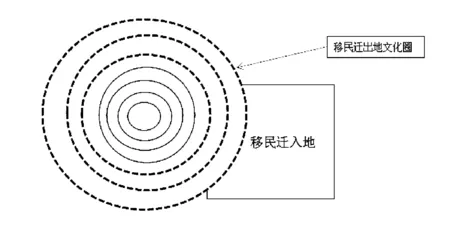

人是文化的创造者,文化是凝聚人群的黏合剂。共同的文化传统和价值观能将某一类人群聚合在一起而形成向心力,使之有别于其他人群。在进入全球化之前,人类迁移与流动的速度相对较慢、规模相对较小,人们在较长的历史时期内只生活在某一片地域之内,并在这片地域上创造了独有的文化,这样的区域常常被学者们称为“文化圈”或“文化区”,各“文化圈”都有其特色文化。“文化圈”中文化生命力强弱度呈现出由里到外的晕圈扩散模式,处于内核层的晕圈文化生命力最强,向外逐渐减弱。“文化圈”的晕圈中蕴涵的文化生命力与文化本身的生命力密切相关,若文化生命力强大,向外扩散的文化圈的辐射范围就广泛,影响力就强大。在人类移民史中,并不是所有的移民活动都会有后续移民的持续迁移。在没有后续移民定向迁入的情况下,若移民迁出地有足够强大的文化圈辐射能力,移民在其迁入地就能接收到迁出地“文化圈”辐射带来的补给力量,移民文化就能得到存续与发展。中国儒家文化在东亚地区的传播就是如此,在日本文化和韩国文化中,我们依然可以看到儒家文化的因子。这种文化因子的传承与发展,从中国持续不断的人口定向迁移不是主要原因,而是移民输出地强大的儒家文化圈不断向周边辐射、传播、渗透的结果。

图1 移民迁出地“文化圈”辐射传播模式

综上所述,移民文化能否在迁入地存续与发展取决于其与迁入地文化竞争与博弈的结果,在这一过程中,各自文化生命力的耗散指数是关键。迁入地文化生命力的耗散指数与其文化的先进性、居民的数量、居民的社会地位有关。除此之外,能否得到迁出地同质文化的补给也是重要的影响因素。正是因为有“移民文化补给”的作用,各民族的优秀文化才得以广泛传播和继承,形成了当前异彩纷呈、五彩斑斓的多元文化现象,多元文化的碰撞与交融反过来又促进了人类社会的进步与发展。

参考文献:

[1]夏建中.文化人类学理论学派——文化研究的历史[M].北京:中国人民大学出版社,1997:55.

[2]葛剑雄.移民与文化传播——以绍兴为例[J].绍兴文理学院学报,2010(4).

[3]宋奈雷,钱明德,金计初.犹太人的同化:中国犹太人之例[J].世界民族,1979(3):44-49.

[4]黄仲山.当代城市移民文化变迁与文化共同体建构[J].中华文化论坛,2015(7):68-73.

[5]刘有安.孤岛文化背景下的移民社会文化适应——以宁夏清河机械厂为例[J].内蒙古社会科学(汉文版),2009(5).

[6]张放.文化免疫与文化变异——全球化背景下文化本土化的双重内涵[J].天府新论,2009(1):124-128.

[7]姜芃.藏传佛教与印度佛教[J].山东社会科学,2013(1):74-87.