工业4.0背景下我国纺织产业竞争力提升研究

——基于纺织产业与电子信息产业融合视角

2018-03-15李晓钟

李晓钟,黄 蓉

(1.杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018; 2.江南大学 商学院,江苏 无锡 214122)

一、引言

改革开放以来,我国迅速成为世界上最大的纺织品生产国和出口国。我国纺织产业产值从2000年的5149.30亿元增加到2014年的37704.25亿元,年均增速为14.19%*数据来源:根据《中国统计年鉴》(2001,2015)整理计算所得。;纺织品出口规模不断扩大,从2004年到2013年年均增长率为13.34%,明显高于世界平均水平(5.98%);我国纺织品出口额占世界纺织品出口额的比例也不断提高,从2004年的19.54%上升到2013年的35.76%,平均占比年均增长率为6.94%*数据来源:根据《中国统计年鉴》(2005,2014)和WTO网站(https://www.wto.org/)计算所得。。然而,多年来,尽管我国纺织产品出口规模相对较大,但始终难以掌握行业的技术、营销、品牌等高端经营环节,基本上处于附加值最低的“简单制造环节”,固化在全球价值链“微笑曲线”的低端位置。与发达国家相比,我国纺织产业缺少品牌优势、核心技术、自主创新能力以及可持续发展能力等。因此,中国从“纺织大国”迈向“纺织强国”任重而道远。

随着工业4.0时代的到来,互联网、物联网、大数据、云计算等信息网络技术不断发展与成熟,产业融合现象不断增多,并为传统产业带来了新的竞争优势。Stiller George J.(1961)[1]认为信息是经济活动的重要影响因素。Clemons Eric K., Row Michael C.(1998)[2]和Piccoli Gabriele, Ives Blake(2005)[3]都从资源的角度,分析在信息网络技术条件下企业竞争优势的形成机制,认为信息技术可以扩大战略资源方面的差异性和形成四个优势(信息技术资源优势、互补性资源优势、信息技术项目优势和先发制人优势),从而构筑持续的竞争力。信息技术可以显著提高技术效率,帮助企业获得竞争优势(Forero, Maria Del Pilar Baquero,2013[4];Shao Benjamin B. M., Lin Winston T.,2016[5])。Kunsoo Han, Young Bong Chang, Jungpil Hahn(2011)[6]、Chou Y. C., Chuang H. C., Shao B. B. M.(2014)[7]实证发现信息技术的外部性对全要素生产率(TFP)有积极影响;信息技术可以提高企业绩效(Oltean Flavia Dana, Gabor Manuela Rozalia, Coniu Lia Codrina,2014[8])。徐盈之、孙剑(2009)[9]研究分析发现中国信息产业与制造业的融合对产业绩效产生积极的影响。陈石、陈晓红(2013)[10]实证研究发现中国两化融合对提升非国有企业经济效益更加明显。韩先锋、惠宁、宋文飞(2014)[11]利用超越对数随机前沿技术方法进行实证,结果表明,信息化对中国工业部门技术创新效率产生了显著影响。但是,也有部分学者实证发现信息技术对制造业绩效未起到提升作用(Colombo Massimo G., Croce Annalisa, Grilli Luca,2013[12];汪芳,潘毛毛,2015[13]),原因是信息化水平不高,产业融合对产业绩效的提升作用存在一定的滞后性。

关于纺织产业竞争力提升的研究成果也较丰富。学者们从外商直接投资的技术外溢(李晓钟等,2009[14])、产业集群(陆立军等,2010[15])、全球价值链(邱红等,2014[16])等视角研究了纺织产业竞争力提升的路径,也有部分学者开始从产业融合视角研究纺织产业的转型升级问题,但总体上还较少。

可见,近年来相关的研究成果日益增多,为后期深入研究提供了条件。但是,围绕与纺织产业与电子信息产业融合的定量研究相对缺乏。与已有的研究相比,本文的贡献主要体现为,一是利用产业融合理论研究纺织产业与电子信息产业融合驱动纺织产业新竞争优势形成的机理;二是运用耦合评价模型估算两大产业之间的耦合相关度和耦合协调度,以此来评价纺织产业与电子信息产业的融合水平;三是实证分析产业融合对纺织产业生产规模、生产效率、创新能力、出口规模和出口质量的影响,并分析相应的传导机理,以期为我国纺织产业竞争力提升提供思路。

二、产业融合促进纺织产业竞争力提升机制

工业4.0的核心是工业智能化,通过网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度交织,将人、数据与智能设备衔接,以交换数据来驱动制造业智能转型。随着工业4.0的推进,电子信息产业发展迅速,互联网、物联网、云计算、大数据等正不断渗透着纺织产业,产业融合现象不断扩散。纺织产业和电子信息产业的融合是多层次和多维度的,包括技术融合、产品融合、业务融合、市场融合和衍生等方面,它通过电子信息产业的发展推动纺织产业设计、生产、管理、经营和服务的信息化、数字化、网络化和智能化水平的提高,而纺织产业的发展又使电子信息产业的需求和应用不断扩大,从而进一步促进电子信息产业的发展。两大产业的耦合和融合,可促进两大产业相互协调发展。纺织产业与电子信息产业在产品研发设计、品牌建设、生产制造、营销管理等领域相互渗透、交叉甚至重组,有利于纺织产业新竞争优势的形成和国际竞争力的提升。

1.两大产业融合推动纺织产业研发设计网络化和柔性化

我国纺织产业在核心技术研发、产品设计等方面,与国外先进水平差距较大。电子信息产业的发展,为纺织产业发展带来了新的机遇。利用信息网络技术,研究开发印染生产网络监控系统、数字化印花集成技术等印染生产线的数字化技术;利用物联网技术研究设计可穿戴设备类的智能纺织产品,通过感测器等电子元件,捕捉纺织产品使用者的生理信息,从而赋予纺织产品有了新的功能,可更好地满足消费者的差异化需求。根据Gartner研究,2013年至2018年,配戴身体的穿戴式装置年复合成长率将达到25%[17]。随着信息网络技术应用到量体、样品制作、裁剪和生产技术上,3D扫描和设计公司定制、计算机辅助设计等生产技术应用广泛,纺织服装企业不仅通过大规模定制提供更多的差异性产品,而且通过网络协同设计、基于互联网平台的众包设计,可以提升企业协同设计能力,从而形成新的竞争优势。例如,谷歌以庞大的大数据库为基础,与德国电商共同推出人工智能服装设计产品,收集用户偏好取向后,为用户设计出符合本人要求的布料、服装。又如,爱斯达服饰有限公司自主研发了智能裁缝机器人,以远程定制为商业模式,通过“智能裁缝”定制平台,消费者既可自行选择面料、色彩、图案、款式,进行DIY设计,又可与设计师直接交流(即D2C模式),选择符合自己理念和个性化需求的设计,实现了个性化定制产品批量化生产,生产效率提高了30%—50%,成为全球首个“服装远程定制和快速制造平台”(www.idiymall.com)[18]。青岛红领集团构建了订单提交、设计打样、生产制造、物流交付一体化的酷特互联网平台,将个性化定制和大规模工业化生产融于一体,全球客户都可以在这个平台上参与设计、提交个性化定制的需求,企业经济效益大幅度提高,设计成本下降了40%,原材料库存减少了60%,生产周期缩短了40%,产品储备周期缩短了30%,生产成本下降了30%[19]。

2.两大产业融合推动纺织产业生产过程自动化和智能化

电子信息产业的快速发展为智能装备产业发展奠定了基础,推进了纺织产业制造设备智能化改造,推动了纺织生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化。主要体现在两个方面:一是机器换人,不仅可缓解劳动力短缺,而且还可提高纺织产业管控一体化应用程度,从而提升企业的生产效率。如江苏盛虹集团引进工业机器人并导入互联网技术,企业整体用工减少34%[20]。二是生产制造设备的智能化改造,如3D编织、数字化印染等数字自动化设备等智能化装备的大量应用,建立数字化生产线,实现生产过程智能化,全程监控从纺丝至成衣加工制作的整个流程;生产制造中广泛采用大数据分析、智能决策的智能制造模式,通过物联网与服务网将智能机器、存储系统和生产设施融入到实体物理系统,可全面提高全产业链的自动化、智能化程度,智能制造单元、智能生产线、智能车间、“智能工厂”、“智慧纺织”日益增多。可见,纺织产业技术与信息网络技术的融合,可提升纺机设备数字化、自动化和智能化的水平,从而摒弃粗放型制造,形成差异化竞争优势。

3.两大产业融合推动纺织产业管理过程的数字化和可视化

纺织企业可通过建立以客户为中心的信息系统和管理信息化平台,促进管理过程的数字化与可视化,提高信息反馈和市场预警预测能力;通过构建互联网社交化软件建立社会化参与的产品设计生态圈,可拓展全球B2B线上及线下合作伙伴渠道,将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构,从而推进信息流、物流、资金流和商流高效协同。例如,浙江报喜鸟公司重视信息化建设,为原材料采购、产品生产、物流、销售等整个业务流程提供了信息管理全方位支持;通过持续优化开放式平台架构,构建了自主创新开发信息系统,打通了生产营销系统,实现了线上线下互动营销,为C2B 全品类私人定制业务、电子商务业务提供技术支持;通过完善以SAP(systems applications and products in data processing,企业管理解决方案)为基础的信息管理系统,打造了适合报喜鸟自身业务发展的系统,促进了生产平准化、反应快速化、库存最优化、客户管理精细化和办公自动化,从而实现了产销无缝对接,物耗下降了10%,能耗下降了10%,生产人员精简了10%,有效降低了企业库存,提升了企业的核心竞争力[21]。

4.两大产业融合推动纺织产业营销模式创新和营销渠道拓展

纺织产业与信息产业的深度融合和互促共进,创新了营销网络模式。随着信息网络技术的发展,电子商务等新型营销模式日益被纺织企业接受并采用,纺织产业与电子商务不断融合、渗透。随着电子商务基础设施、电子商务物流、网络支付、法律法规等逐渐完善,网络市场迅速发展,淘宝网、京东商城、当当购物等电子商务模式的崛起,通过B2B、B2C等电商营销平台,拓展国际市场销售渠道。与传统销售模式相比,新型模式具有销售环节少、商品信息透明度高、交易成本低、受地域和时间影响较小等特点,从而促进了其竞争优势的提升。例如,2014年纺织产品已成为全球跨境网购的热销产品,占跨境网购商品总量的三分之一;2012年6月实现在线交易功能的网上轻纺城(浙江),截止2015年底,日访问量230万次,网站注册会员数超过205万人,线上线下成交额累计达363.54亿元*数据来源:根据网上轻纺城(http://www.qfc.cn)整理。。

5.两大产业融合推动纺织产业“制造+服务”的融合创新

信息网络技术和先进纺织制造技术的革命性突破和交叉融合,催生纺织产业新模式和新业态。纺织企业利用大数据、互联网、物联网等技术,在专业服务平台支撑下,可以创新和完善纺织产业增值服务模式。例如,可以把用户的需求放在价值链的首端,按照市场需求进行大批量资源配置和信息检索,实现纺织制造资源的智能化配置;可以通过互联网、电子商务、实体店等线上线下的多元销售渠道和商务交流活动,实现纺织企业产品与市场需求快速对接,并通过全过程数据化驱动跟踪和网络化运作,优化产品的设计与质量。通过开发智能纤维,织成智能面料;通过开发新型染色或后整理加工方法,或与电子智能元器件相结合,使普通织物具有智能特性;等等。智能纺织产品具有感知、分析、通信等功能,可适用于军事、医疗、防护、运动等领域,例如,智能家纺可以与智能家居合作,利用移动互联网技术和云计算技术,开展睡眠健康监测及相关增值服务。因此,电子商务、3D打印、大数据、工业互联网等信息网络技术融入纺织产业的全生命周期、全产业链,可培育制造与服务融合共生发展的新型产业业态,从单一的“制造+销售”传统业态转向“制造+服务”为整体的新型业态,推动企业开展在线增值服务,拓展产品价值空间,推进纺织制造向纺织智造转型升级,从而促进纺织产业竞争力的提升。

三、纺织产业和电子信息产业融合水平估算及其评价

产业融合估算方法主要有三种:赫芬达尔指数测算法、产业间专利的相关关系数和投入产出法。例如,利用赫芬达尔指数测算法研究电子信息产业的技术融合状况(Gambardella A., Torrisi S.,1998)[22],利用产业间专利的相关关系数测算美国32家公司产业间的融合程度(Fai F., Tunzelmann N. V.,2001)[23],利用投入产出法对电子信息产业与制造业的融合度进行测算(徐盈之,孙剑,2009)[9]。同时,由于数据的可得性,一些学者引入耦合协调度来评估产业融合水平。例如,广东省电子信息产业与纺织产业之间的融合水平(张倩男,2013)[24]、中国汽车产业与电子信息产业之间的融合水平(李晓钟,杨丹,2016)[25]、中国环保产业与橡胶制造业之间的融合水平(熊勇清,李世才,2010)[26]都是采用产业耦合协调度指标来研究的。借鉴已有的成果,本文用耦合协调度来估算和评价产业融合水平。

(一)产业融合水平评价模型构建

1.有序功效模型

设U为纺织产业子系统综合序参量,Uij为纺织产业子系统中第i个指标的第j个变量,其值为Xij(i=1,2,3,…,n;j=1,2,3,…,m)。同理,G为电子信息产业子系统综合序参量,Gij为电子信息产业子系统序参量中第i个指标的第j个变量,其值为Yij(i=1,2,3,…,n′;j=1,2,3,…,m′),则纺织产业子系统的有序功效模型和电子信息产业子系统的有序功效模型分别为:

Uij=(Xij-minXij)/(maxXij-minXij)

(1)

Gij=(Yij-minYij)/(maxYij-minYij)

(2)

在式(1)、(2)中,0≤Uij≤1,0≤Gij≤1,即把Uij和Gij标准化,Uij和Gij分别代表了Xij和Yij对其子系统的贡献程度,其越接近于1,表明贡献程度越大。

2.确定指标权重

设αi、βi分别表示纺织产业子系统、电子信息产业子系统中第i指标的权重,αij、βij分别为其中第i指标第j个变量参数的权重,各指标权重的赋值采用熵值赋权法计算得出。则各子系统中指标的贡献模型分别为:

(3)

(4)

总体综合贡献模型分别为:

(5)

(6)

3.耦合关联度和耦合协调度的估算方法

两大产业的耦合关联度C和耦合协调度D可分别用式(7)和式(8)估算。

(7)

(8)

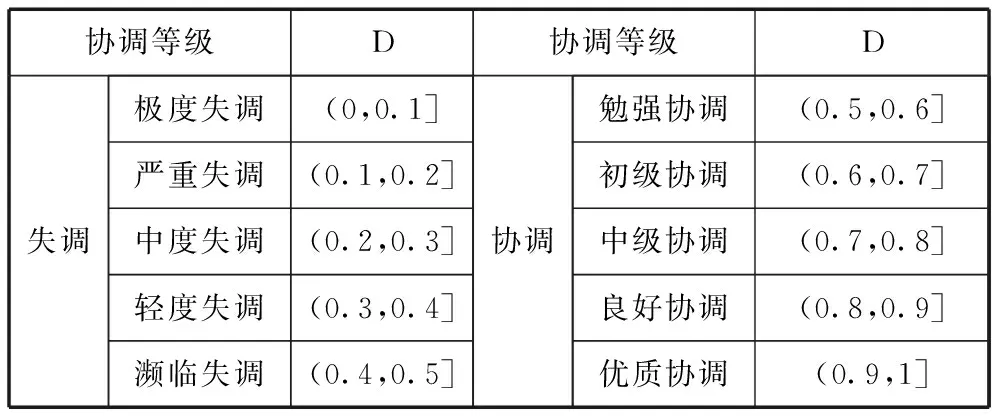

式(7)中,耦合关联度C表示两个子系统通过各自耦合因素产生彼此影响的程度。当C=0时,表明纺织产业子系统与电子信息产业子系统之间处于无关状态;当0 式(8)中,T是反映纺织产业与电子信息产业整体协同效应的综合评价指数,且T=θ×U+γ×G,其中,θ+γ=1,θ、γ分别为两子系统的贡献系数。2000-2014年期间,电子信息产业产值占GDP比重的平均值为17.48%,纺织产业产值的平均占比为6.23%,在国内经济总产值中电子信息产业的产值约是纺织产业总产值的3倍。假设经济体系中只存在电子信息产业和纺织产业,那么电子信息产业的贡献比为3/4,纺织产业的贡献比为1/4。根据以上推导,取纺织产业的贡献系数θ为0.25,电子信息产业的贡献系数γ为0.75。 耦合协调度D是指纺织产业与电子信息产业交互耦合的程度。两大产业的耦合协调度在0和1之间,如表1所示,按照耦合协调度的大小,可将两大产业分为10个等级。 表1 两大产业耦合协调度等级 根据纺织产业与电子信息产业之间多层面多维度的耦合与互动关系,为了全面揭示两者之间的耦合协调度,本文从规模、成长、效率三个方面构建了两个子系统的一级指标体系,而每一个一级指标下又设立了4个二级指标,具体评价指标体系,如表2所示。 本文数据来源于国家统计局公布的《中国统计年鉴》、中国工业和信息化部公布的《电子信息产业统计年鉴》和历年电子信息产业统计年报。 根据上文构建的产业融合水平评价模型,首先利用熵值法测算出指标体系中各具体指标的权重,如表2所示;其次根据耦合关联度和耦合协调度的估算方法,估算每年纺织产业综合贡献值U、电子信息产业综合贡献值G、耦合关联度C和耦合协调度D;最后根据表1耦合协调度等级划分标准,确定每年纺织产业与电子信息产业的耦合协调等级,如表3所示。 表2 纺织产业与电子信息产业耦合协调的评价指标体系 由表3可知,从2000年到2014年,我国纺织产业与电子信息产业之间的耦合关联度,除2000年以外,都在0.9与1之间,变化较小,且接近于1,表明两大产业之间存在极强的耦合关系,两子系统之间具有较强的关联带动作用,促进了两大产业之间的良性互动发展。 从纺织产业与电子信息产业的耦合协调度来讲,2000-2003年我国纺织产业与电子信息产业之间的耦合协调度在0.387-0.506之间,表明我国纺织产业与电子信息产业处于失调阶段,2004-2014年我国纺织产业与电子信息产业之间的耦合协调度在0.607-0.768之间,表明我国纺织产业与电子信息产业处于协调阶段,而且由初级协调趋向中级协调,两者的耦合关系比较强。因此,我国纺织产业与电子信息产业融合水平提高较快。 表3 纺织产业与电子信息产业耦合协调度(2000-2014年) 为分析纺织产业与信息产业融合对纺织产业竞争力的影响,利用柯布-道格拉斯生产函数,并两边取对数,构建如下模型。 lnYit=lnAi+αilnLit+βilnKit (9) 考虑到产业融合水平对纺织产业竞争力的影响,对式(9)进行修正,如式(10)所示。 lnYit=Ci+φiDit+αilnLit+βilnKit+μi (10) 上式中,Y表示纺织产业竞争力,L和K分别表示纺织产业劳动力和资本要素投入量,A表示技术要素,D表示纺织产业与电子信息产业的融合度,用耦合协调度表示,C表示常数项,u表示随即误差项,t表示时间。 由于衡量纺织产业竞争力的指标比较多,本文用生产规模、生产效率、创新能力、出口规模和出口质量来描述纺织产业的竞争力的变化,并分别用纺织产业总产值、全员劳动生产率、专利总数、纺织产品出口额、部分纺织产品出口单价来反映。本文选取Yi(i=1,2,3,4)分别为纺织产业总产值、全员劳动生产率、专利总数、纺织产品出口总额。纺织产业总产值反映了企业生产的总规模;全员劳动生产率用纺织产业的工业增加值除以同一时期全部从业人员的平均人数;专利总数反映纺织产业技术创新能力;纺织品出口总额用纺织产业出口交货值替代。本文的数据来源《中国统计年鉴》(2001-2015)。 表4 两大产业融合水平对纺织产业竞争力的影响 注:括号内为t值,*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下显著。 利用纺织产业2000-2014年的数据对式(10)进行回归分析,结果如表4所示。 由表4可知,(1)两大产业耦合协调度与纺织产业总产值负相关,与全员劳动生产率负相关,说明两大产业融合尚未在促进纺织产业生产规模扩大和生产效率提升上起促进作用。以互联网为主的信息技术正在对纺织产业的生产发展方式产生颠覆性的影响。一些纺织企业利用物联网技术、移动互联网等信息网络技术,实施信息化管理创新和机器换人,投资3D编织、数字化印染等装备,建造智能车间,推进纺织生产过程智能化,促进生产过程的无缝衔接和协同制造,实现生产系统的智能分析和决策优化,从而推动生产规模的扩大和效率的提升。但是,这种作用的产生是有条件的。纺织制造装备的智能化改造不仅需要纺织企业拥有资金实力,而且还需要拥有一批能够使用信息网络技术、智能装备的劳动者,因此,对企业来言,既需要引进研发新技术,又需要培养一批掌握一定技能的操作人员和设备维护人员,只有人机有效配合,才能释放智能化装备的最大效能,因而产业融合积极效应的产生存在一个滞后时期。 为进一步分析产业融合水平对纺织产业总产值和全员劳动生产率的滞后效应,对式(10)进行修正,如式(11)所示。 lnYit=Ci+φiD-jt+αilnLit+βilnKit+μi (11) 上式中,D-j表示滞后j期,j=1,2,3。其他字母含义同上。 对式(11)进行回归分析,结果如表5所示。 由表5可知,产业融合滞后3年才对纺织产业总产值和全员劳动生产率起积极作用,这也与上述分析相吻合。 (2)两大产业的耦合协调度与纺织产业专利总数成正相关,即产业融合水平的提高对纺织产业的自主创新能力的提升有促进作用。纺织设计与互联网的结合,可以改变整个产业链的传统模式,设计师可以直接在网上销售自己创作的产品,通过网络交流、设计共享,扩展时尚的受众面,更好地推广设计师及其品牌,也可提高纺织产业的自主创新能力。基于纺织产业与信息技术的融合,在研发设计环节,通过互联网社交化软件建立社会化参与的产品设计生态圈,可以将用户(消费者)、研发人员、技术人员、营销推广人员、终端门店纳入到整个生态圈中,推动产品设计层次的升级转型,实现用户(消费者)亲自参与设计的产品能交付到用户(消费者)手中。 (3)两大产业的耦合协调度与纺织产品出口总额呈正相关,即产业融合水平的提高对纺织产品出口总额的提升有着显著的促进作用。我国跨境电商已逐渐形成一条完整的产业链,涵盖了营销、支付、物流和金融服务,为企业跨境商务提供了良好的基础。据艾瑞咨询发布的统计数据看,2013年中国跨境电子商务交易额约为3.10万亿元;商务部数据显示,我国跨境电子商务平台企业数量超过5000家,知名平台包括eBay、阿里巴巴、亚马逊等,加快了与国外市场的落地服务,有利于提高纺织产品的国际市场占有率。 表5 两大产业融合水平对纺织产业竞争力影响的滞后效应 注:括号内为t值,*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下显著。 表6 产业融合度与部分纺织产品出口单价的斯皮尔曼等级相关系数 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下显著。 产业融合水平提高不仅对纺织品出口规模有积极作用,而且对出口质量改善也有促进效应。如表6所示,两大产业融合水平的提高对棉纱线、亚麻及苎麻机织物、合成短纤与棉混纺机织物出口单价影响显著。随着纺织产业与电子信息产业耦合协调度的提高,纺织企业不仅国际市场拓展的能力提高,而且根据市场需求不断改进生产工艺,改善产品质量。例如,一些纺织企业提出“用传感网感知生产”,应用多种棉纺纱监测系统,实现全流程在线监控,将生产设备的运转数据、工艺数据、纱线的质量数据采集、分析、挖掘,实现生产的透明化和智能化,确保产品质量;通过研发HY系列高速弹力丝机、在线张力控制等数字化、智能化装备[27],实现产品质量的提升,从而获得更多的贸易利得。 同时,我国纺织产品出口以一般贸易为主,且一般贸易发展迅猛,2013年我国出口贸易中一般贸易达到897.14亿美元,占纺织品出口总额的比重高达78.80%,且2009-2013年,我国出口贸易中一般贸易占纺织品出口贸易总额的比重平均为77.78%,如表7所示。一般贸易相比于加工贸易,包含产业链中原材料开发和产品设计环节,因此在产品出口、市场占有率等方面竞争力较强。尤其是随着两大产业融合的深化,纺织企业智能化设计、生产、管理和营销的能力不断增强。例如,云蝠公司依托互联网平台,在日本、德国建立出口基地,加强产品研发和市场营销能力,对设计、制版、织造、物流和销售实行信息化系统管理,采用了大规模定制[28]。又如,报喜鸟公司适应互联网+时代的发展趋势,在美国和欧洲设立分支机构进入欧美个性化定制市场,不仅有利于形成新的行业标准,而且有利于推动服装行业整体进步和行业转型升级。2009-2013年,我国纺织品进料加工贸易占出口贸易总额比重逐年下降,从2009年的18.03%下降到2013年的14.72%。我国纺织品出口贸易中来料加工装配贸易比重较低,且在2009年-2013年间,占纺织品出口贸易总额的比重逐年降低,由2009年的1.50%下降到2013年的0.54%。由此可见,我国纺织业产业链整体实力在逐步增强,国际竞争力也在逐年提高。 表7 中国纺织品出口贸易方式及占贸易总额比重(2009-2013) 数据来源:中国纺织工业发展报告(2009-2013)。 本文利用产业融合理论分析了纺织产业与电子信息产业融合驱动纺织产业新竞争优势形成的机理,构建了产业融合水平评价模型,估算了两大产业的融合水平,实证研究了产业融合对纺织产业竞争力的影响。研究表明:(1)随着信息网络技术的迅猛发展,纺织产业与电子信息产业在技术研发、产品设计、生产制造、营销管理、品牌建设等领域相互渗透、交叉甚至重组,产业耦合促进了两大产业相互协调、相互促进、相互融合,是纺织产业转型升级、提升国际竞争力的重要路径。(2)我国纺织产业与电子信息产业耦合关联度相对稳定,长期处于较高耦合状态;耦合协调度从2000年的轻度失调状态改善为2014年的中级协调状态。(3)两大产业融合水平对纺织产业竞争力提高起促进作用。实证发现,两大产业融合水平提高对纺织产业专利数增加、出口规模扩大、纺织产品的出口单价、贸易方式等都存在着积极正面的影响;但两大产业融合水平对纺织产业总产值提高和全员劳动生产率改善的影响存在着滞后效应,当年甚至产生负面影响,在三年后才产生积极影响效应。 随着工业4.0的推进,产业融合已成为我国纺织产业竞争力提升的重要渠道,但是如何有效促进产业融合水平提升仍有待进一步探索。与国外发达国家相比,我国纺织产业与电子信息产业的融合水平较低,智能化装备投入较少,智能制造核心技术自主创新能力还较弱,纺织生产技术与新一代信息技术的融合尚待深化等。因此,我国应进一步促进纺织产业与电子信息产业深度融合,构筑纺织产业竞争新优势。本文认为:(1)加强纺织产业信息基础设施建设。加快推进纺织产业平台(园区)的光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和优化,进一步完善云-网-端纺织产业信息基础设施,实现纺织企业信息网络宽带升级。(2)提高纺织企业的自主创新能力。进一步提高纺织企业研发设计信息化水平,加大研发投入,开发具有自主知识产权的软硬件产品,尤其是适合我国纺织产业的应用软硬件产品,包括三维服装CAD、NAD、Photoshop等互联网辅助设计工具;积极应用移动互联网、大数据、云计算等改造产业链,加快化纤和印染企业生产制造信息化建设进程,通过推进数字化、智能化制造,推广印染全过程控制软件等,提升纺织产业的先进制造能力和节能减排能力。(3)加强复合型人才的培养。两大产业融合水平的提高,需要大量掌握两大产业知识的复合型、创新型、实践型人才。企业要加大外引内培的力度,通过“干中学”、委托培养、企业培训等多渠道、多形式,提高纺织企业劳动力的素质;通过完善智能制造高层次人才的引育体系,为产业融合水平提升提供人才支撑。(4)加强纺织企业营销系统和物流配送的信息化建设。积极构建电子商务平台,降低物流配送成本,提高纺织企业的资源配置效率。(5)加快电子信息产业发展。坚持自主创新与技术引进相结合,引导产业集聚,推动电子信息产业跨越式发展,并加快其向纺织产业的扩散、渗透,提高产业耦合效应,增强关联带动作用。(6)创造产业融合的制度环境。一方面,政府要加大对公共信息网络基础设施的投入力度,加强对公共大数据平台和电子商务平台的建设,完善法律环境;另一方面,政府要制定和完善有利于实现产业融合的政策,引导企业加快制造设备智能化改造。通过纺织产业与电子信息产业的深度融合,推动我国纺织产业技术进步、效率提升和组织变革,提升纺织产业的创新力和生产力,从而推动纺织产业从价值链低端向价值链高端攀升,加快实现我国纺织产业由大到强的转变。 [1]Stiller George J. The economics of information[J]. The Journal of Political Economy, 1961,69(3): 213-225. [2]Clemons Eric K, Row Michael C. Electronic consumer interaction, technology-enabled encroachment, and channel power: The changing balance between manufacturers electronic distribution and established retailers[M]: IEEE Computer Society, 1998: 321-328. [3]Piccoli Gabriele, Ives Blake. Review: IT-dependent strategic initiatives and sustained competitive advantage: A review and synthesis of the literature[J]. MIS Quarterly, 2005, 29(4): 747-776. [4]Forero, Maria Del Pilar Baquero. Mobile communication networks and internet technologies as drivers of technical efficiency improvement[J]. Information Economics and Policy, 2013, 25(3): 126-141. [5]Shao Benjamin B. M., Lin Winston T. Assessing output performance of information technology service industries: Productivity, innovation and catch-up[J]. International Journal of Production Economics, 2016, 172: 43-53. [6]Kunsoo Han, Young Bong Chang, Jungpil Hahn. Information technology spillover and productivity: The role of information technology intensity and competition[J]. Journal of Management Information Systems, 2011, 28(1): 115-146. [7]Chou Y C, Chuang H C, Shao B B M. The impacts of information technology on total factor productivity: A look at externalities and innovations[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 158: 290-299. [8]Oltean Flavia Dana, Gabor Manuela Rozalia, Coniu Lia Codrina. Relation between information technology and performance: An empirical study concerning the hotel industry in Mures County[J]. Procedia Economics and Finance, 2014, 15(14): 1535-1542. [9]徐盈之,孙 剑. 信息产业与制造业的融合——基于绩效分析的研究[J]. 中国工业经济,2009(7):56-66. [10]陈 石,陈晓红.“两化融合”与企业效益关系研究——基于所有制视角的门限回归分析[J]. 财经研究,2013,39(1):103-111. [11]韩先锋,惠 宁,宋文飞. 信息化能提高中国工业部门技术创新效率吗[J]. 中国工业经济,2014(12):70-82. [12]Colombo Massimo G, Croce Annalisa, Grilli Luca. ICT services and small businesses’productivity gains: An analysis of the adoption of broadband Internet technology[J]. Information Economics and Policy, 2013, 25(3): 171-189. [13]汪 芳, 潘毛毛. 产业融合、绩效提升与制造业成长——基于1998-2011年面板数据的实证[J]. 科学学研究,2015(04): 530-538. [14]李晓钟. FDI对我国纺织服装业技术溢出效应分析[J].财贸经济,2009(7):88-93. [15]陆立军,于斌斌. 基于修正“钻石模型”的产业集群与专业市场互动的动力机制——以绍兴纺织产业集群与中国轻纺城市场为例[J]. 科学学与科学技术管理,2010(8):66-72. [16]邱 红,林汉川. 全球价值链、企业能力与转型升级——基于我国珠三角地区纺织企业的研究[J]. 经济管理,2014(8):66-77. [17]IOTER. 可穿戴惊人的智能纺织的开发技术与设计[OL]. http://www.iot-online.com,2014-10-22. [18]爱斯达. 新华社解读什么是“爱斯达模式”[N].经济参考报,2016-02-01. [19]世界互联网工业大会. 红领集团:个性化定制工业化生产[OL]. http://www.wiicqd.com,2015-09-14. [20]雷丽娜. 互联网+,加出苏州产业新动能[N].新华日报,2016-10-04. [21]报喜鸟公司. 拥抱互联网 服装产业仍是主业[OL].http://www.baoxiniao.com.cn,2015-08-31. [22]Gambardella A, Torrisi S. Does technological convergence imply convergence in markets? Evidence from the electronics industry[J]. Research Policy, 1998, 27(5):445-463. [23]Fai F, Tunzelmann N V. Industry-specific competencies and converging technological systems: Evidence from patents [J]. Structural Change and Economic Dynamics,2001, 12(2):141-170. [24]张倩男. 战略性新兴产业与传统产业耦合发展研究——基于浙江省电子信息产业与纺织业的实证分析[J].科技进步与对策,2013(12):63-66. [25]李晓钟,杨 丹. 我国汽车产业与电子信息产业耦和发展研究[J]. 软科学,2016(11):19-23. [26]熊勇清,李世才. 战略性新兴产业与传统产业耦合发展研究[J]. 财经问题研究,2010(10):38-44. [27]张 燕. 纺织行业两化深度融合加速推进[OL]. http://www.tnc.com.cn,2015-04-14. [28]王 津. 出口额2亿美元 科技研发让“云蝠”走向国际[OL]. http://news.xinhuanet.com, 2015-03-28.

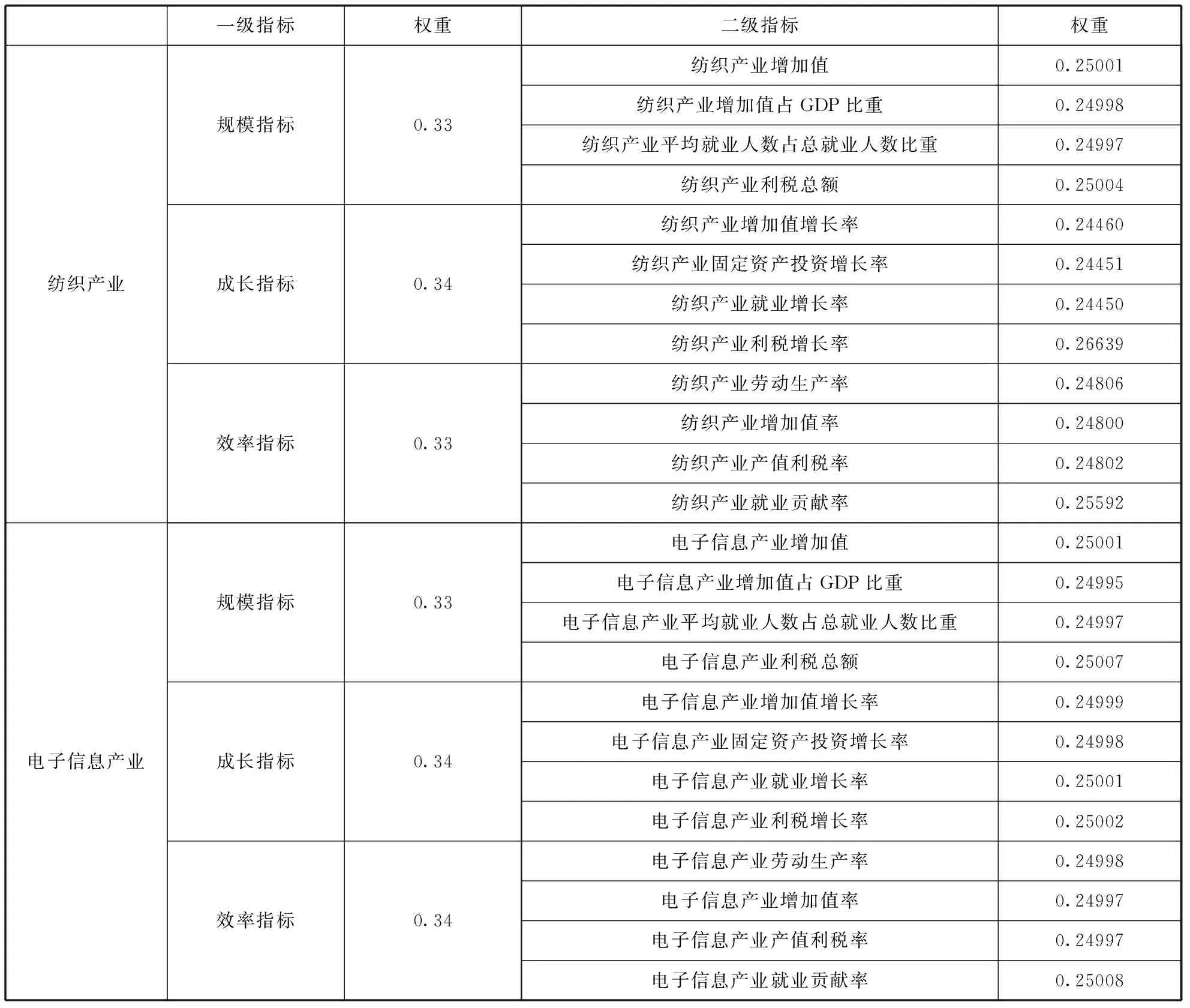

(二)指标选取及数据说明

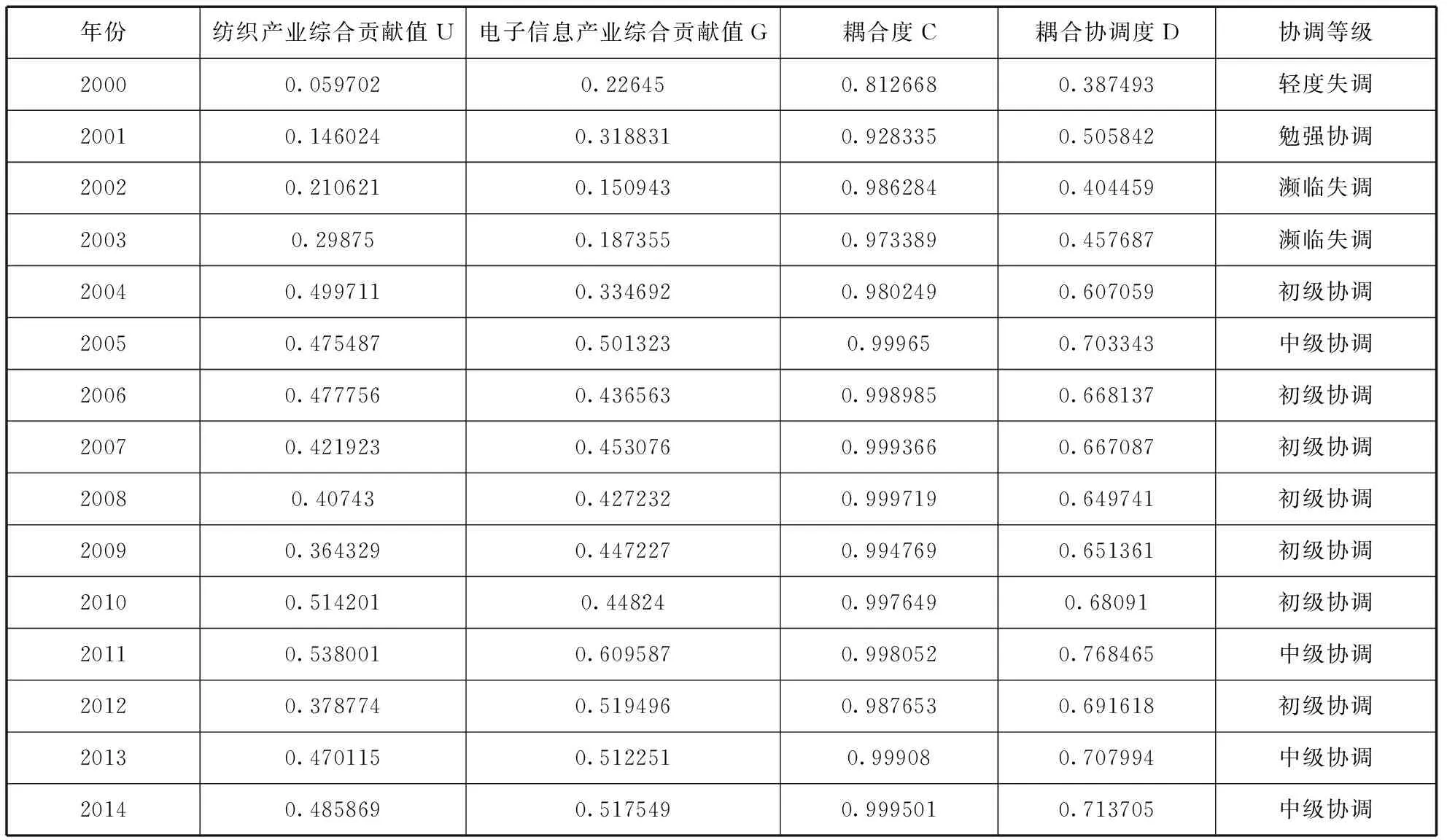

(三)产业融合水平估算

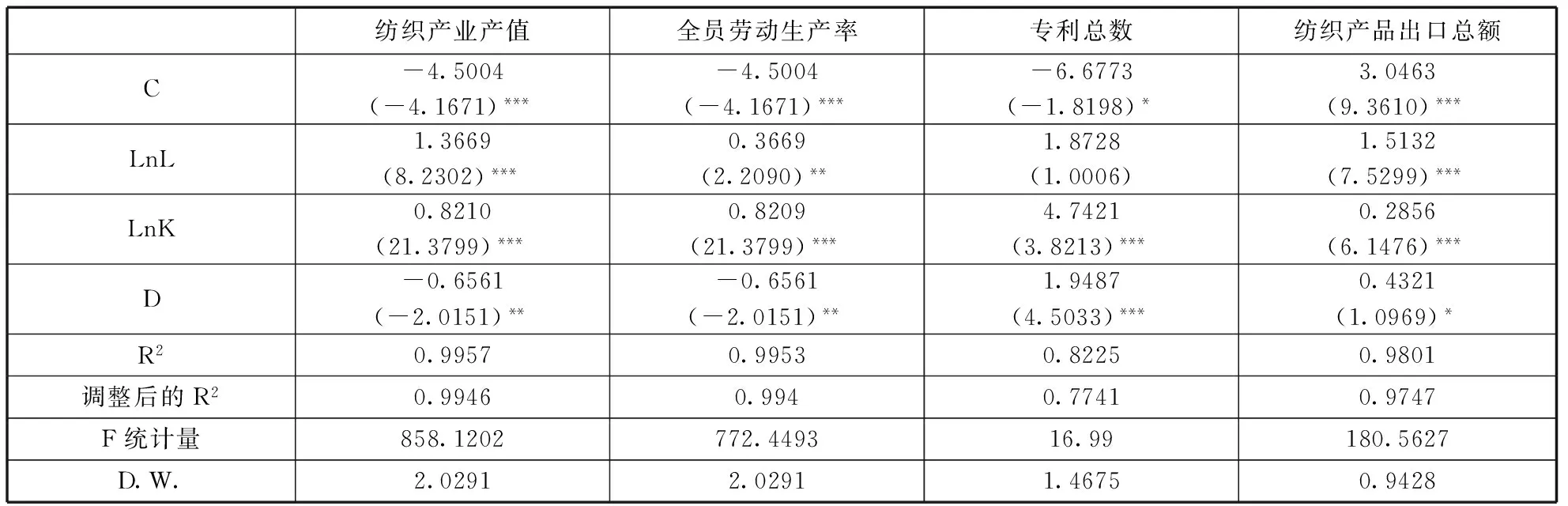

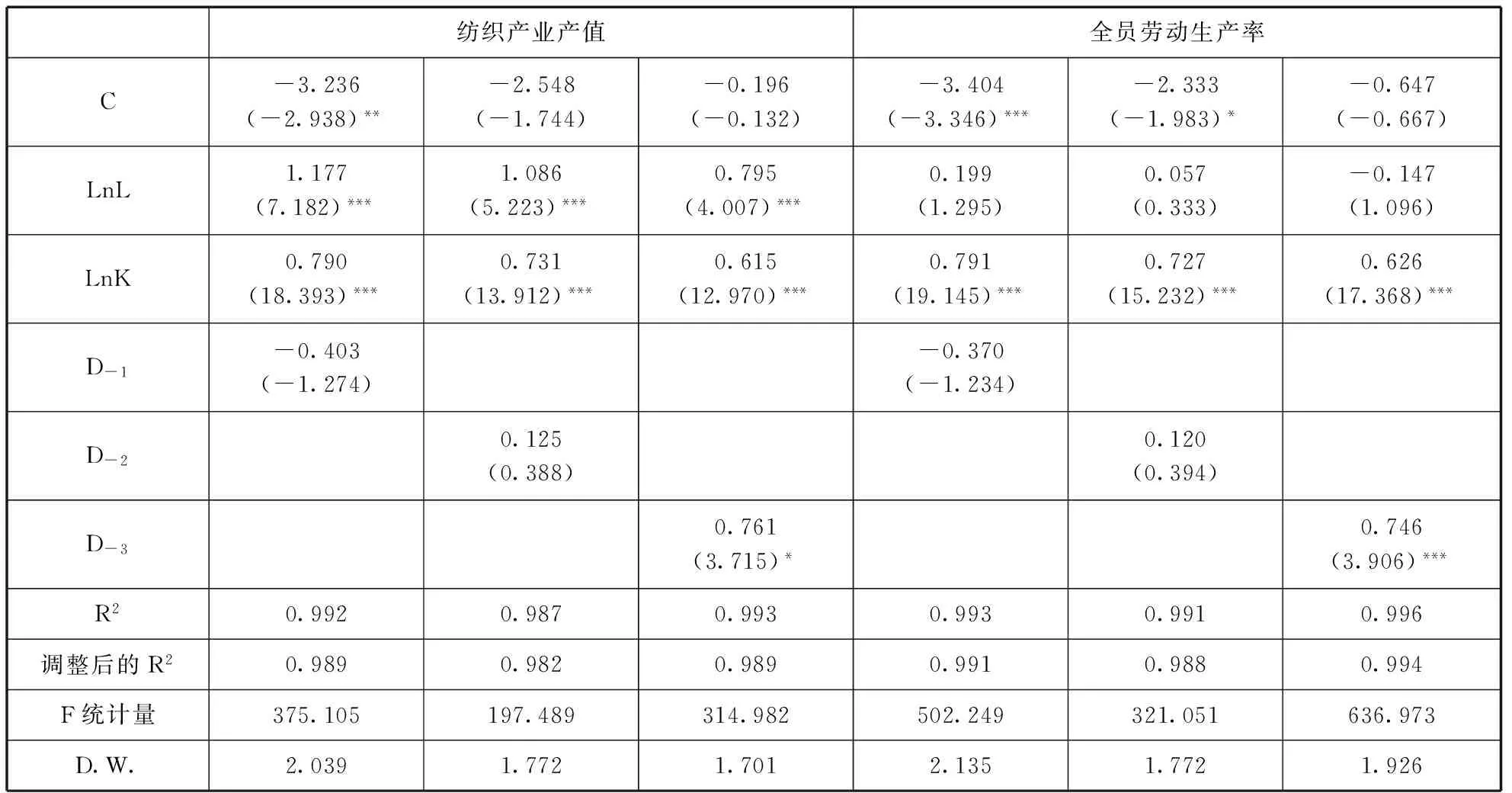

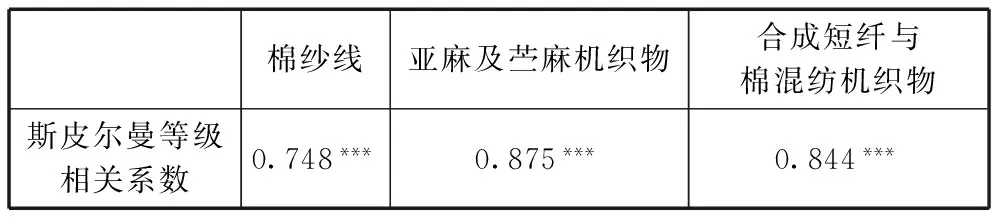

四、产业融合对纺织产业竞争力提升的影响

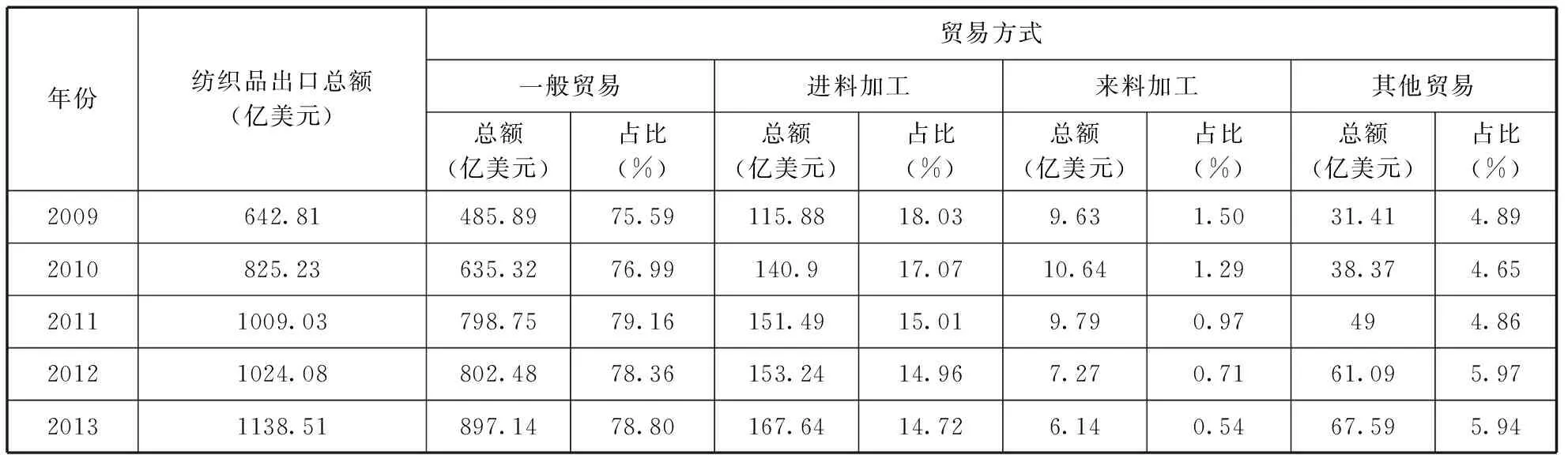

五、结论与建议