从白音长汗等遗址看西辽河地区史前家族组织的演进

2018-03-13刘俊男邱方利

刘俊男,邱方利

(重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 401331)

目前学术界对于西辽河地区的家族组织演进研究论著较少,唯苏秉琦[1]、田广林、[2]段渝[3]等先生对其有较多研究,但未从房址和墓葬等遗迹的整合角度对西辽河地区的文明进程作系统分析。关于原始社会向国家社会过渡中家族组织形态的演变,摩尔根和恩格斯分别在《古代社会》和《家庭、私有制和国家起源》书中提出了血缘制家族、伙婚制家族、偶婚制家族、父权制家族(恩格斯称为家长制家庭公社)、专偶制家族五个阶段的理论。[4]25-26摩尔根和恩格斯所提出的这四个阶段理论是否也符合中国的考古实际呢?本文试图参照他们的理论框架,通过整合内蒙古自治区赤峰市白音长汗各个时期的房址、墓葬和遗物遗迹的演变规律,结合牛河梁等遗址的情况,勾勒出该地区家族组织的发展脉络,并检验其理论的正确性。

一、距今约8200~7200年的家族组织状况

距今8200年前的白音长汗一期小河西文化遗址是该地区最为原始性的聚落遗址,而距今8200~7200年的二期兴隆洼文化遗址是小河西文化的延续与发展,又展现出与之不同的文化面貌,同样是研究辽西地区最早一类新石器时代家族组织状况的重要对象。

(一)从房址分析小河西文化与兴隆洼文化时期的家族组织状况

一期有BF42、BF64、BF65房址3座,均为圆角长方形半地穴式建筑,有BH56、BH55窖穴2个,打破房址BF42。

房址BF64残存约20M2,居住面前端有一处石板坑灶(长1.4,宽1.18,深0.1米),居住面经抹泥,保存部分平整,居住面上有石磨棒、筒形罐等,表明是住人的。如此巨大的灶,表明有众多不局限本房的人在一起吃饭。

BF65为10m2的残房,生土居住面不甚平整,在房址东北角居住面上有一片近圆形红烧土,直径约30cm,厚2cm,西北壁南端一个口宽0.8米,进深0.45米的半圆形壁龛,内有陶片、石块、河贝和烧骨,西北壁北端有长方形土台,与壁连为一体,长1米,宽0.25米,高0.1米,土台上有石杯一个。此房地面灶径短,也无石板,居住面上未发现任何生产生活工具,推测此灶仅为照明、取暖所用,并无炊事功能。其房相对较小,壁龛与土台上又有生活器具,当为成年女子与外来男子临时过婚姻生活的地方。

BF42约24m2,有两处窖穴打破该房址,一处在房内,一处打破房壁,内有石器、陶器等生产生活用具及部分装饰品,未发现灶,发掘报告认为灶可能被同期窖穴破坏。笔者推测此房当以储藏为主要功能。在房子毁坏以后又建了同期储藏窖穴,也可证其功能。再者,临近的BF64大灶足以供3个房子的人做饭。[5]18-20

于上可知,一期3个房子功能互补,共为一个伙婚制家族所有。

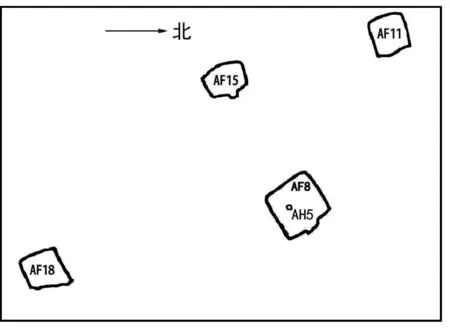

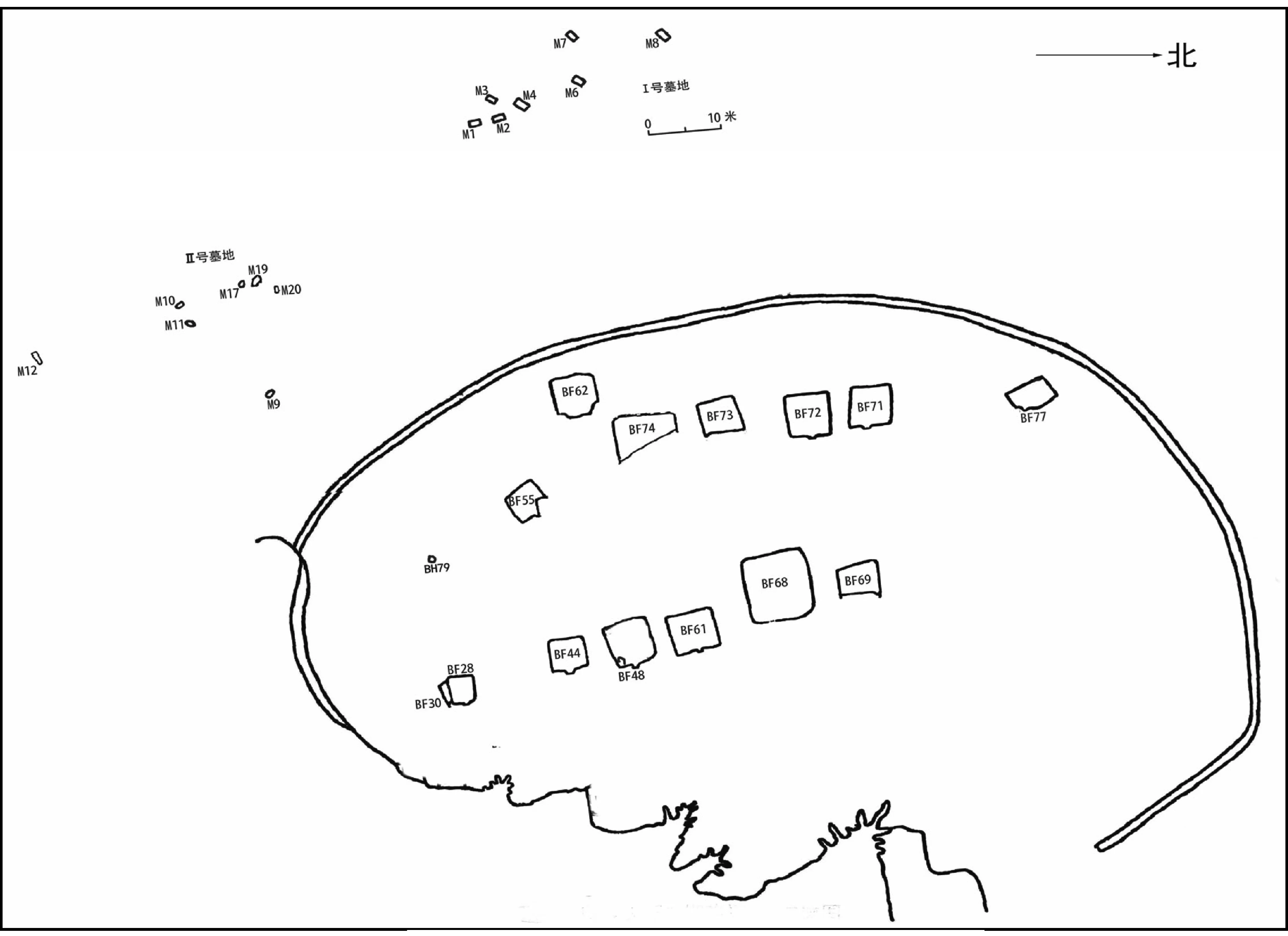

图1 白音长汗二期早期A区

二期乙类早段遗存年代稍晚,遗存更为丰富,考古学家在此阶段房址居住面上均未发现任何遗物,推测此时期由于某种原因聚落进行了有意识的搬迁。[6]4在A区共有房址4座(如图1),除面积最大的AF8外,均未发现灶迹和窖穴,很明显这四个房址内的人过着共产的生活。

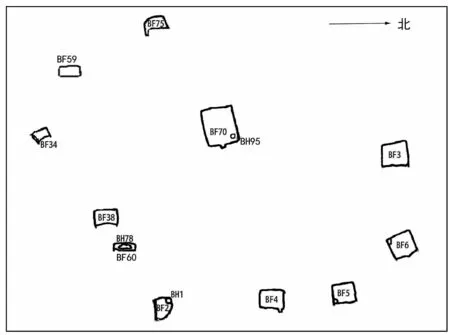

B区有房址11座(如图2),BF70置于聚落中心,房屋面积达50m2,其余房址面积20~43m2,呈椭圆形环绕BF70分布。另外,BF70南边的部分房址居住面积上有灶迹及窖穴发现(如表1)。相较前一阶段,此时期的坑灶不单单存在于大房址之中,而窖穴也不再仅仅局限于中心房址之内。根据研究发现,这些存在灶迹的小房址均已具备做饭的条件。另外,根据已知的BF5、BF6窖穴尺寸大小来看,这些窖穴应当具备储藏器物用品的功能。坑灶及窖穴的实用性证明,此时期的家族组织形式已由伙婚制家族迈向偶婚制家族。但从BF70北部的房址既无窖穴也无灶迹得以看出,聚落依旧存在“共食”现象。由二期乙类早段所存在“共食”与“分食”两种截然不同的形态可推测,此时期应当处于从伙婚制家族向偶婚制家族转变的过渡时期。

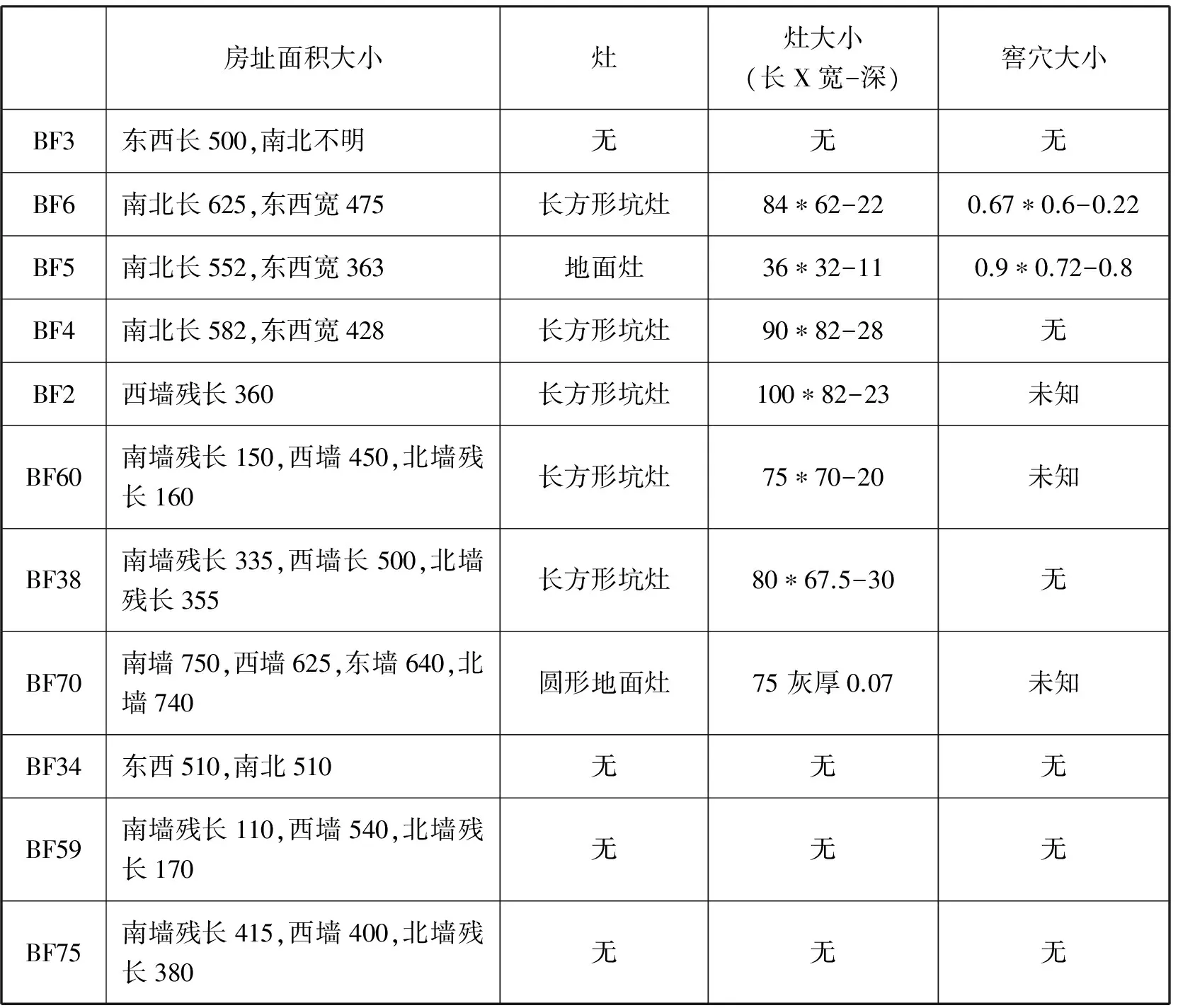

表1 白音长汗二期乙类早段房址灶迹、窖穴统计表[7]513-528 单位:厘米cm

图2 白音长汗二期早期B区遗迹图

(二)从墓葬分析小河西与兴隆洼文化时期的家族组织状况

由于一期遗存经推测为一个从外迁来的氏族的临时居住。[6]所以在一期遗存中并未发现同期墓葬。西辽河地区的其他小河西文化遗址也鲜有墓葬发现。在二期甲类遗址中发现墓葬3座,其中男性墓2座,女性墓1座,皆为单人仰身直肢葬。[5]28-30在墓葬形制方面,兴隆洼文化时期较为特殊的还有居室葬,仅在兴隆洼遗址和查海遗址中有发现。以查海遗址为例,居室墓共计7例,皆为仰身直肢单人葬,除无法辨别性别的3例外,其余4例为儿童。此外,在查海遗址中心墓地有此时期墓葬5座,紧密环绕龙形石堆分布。其中,M7为母子三人合葬墓,其余4座为仰身直肢单人葬。[7]650

普遍存在的单人葬是伙婚制家族阶段一个重要表征。因为单人葬所反映的是生活在这里的人们生前已排除了兄妹婚,实行族外婚,同时还没有固定的夫妻关系。母亲与子女的合葬墓更是体现了以母亲为主的组织结构,是伙婚制家族阶段的重要体现。再结合房址共仓共灶等特征,我们认为白音长汗一期及二期早段A区处于伙婚制家族,亦即俗称的母系氏族阶段,至二期早段B区时期,则可见到母系氏族向对偶婚转变的现象。

二、距今约7200~5300年的家族组织状况

距今7400~7200年左右的二期乙类晚段遗存属兴隆洼文化白音长汗类型。相较而言,二期乙类晚段遗存数量最多,这是白音长汗遗址中最主要的一类遗存。三期遗址数量不多,但特征明显。四期早段遗址丰富,且富于变化。根据《白音长汗——新石器时代遗址发掘报告》的描述,我们发现二期乙类晚段、三期、四期早段特征大体相似,因此作为同阶段来论述。

(一)从房址分析兴隆洼至红山文化早期家族组织状况

二期乙类晚段遗存有两处,同为环壕型聚落,北边的聚落位于A发掘区内,南边的聚落处在B发掘区内。聚落建筑规模较大,在A区围沟环绕的范围内共发现明确为二期晚段的房址29座,窖穴7座,B区聚落发现同期房址25座,窖穴1座。[5]40-43二期乙类晚段房址结构呈半地穴式。

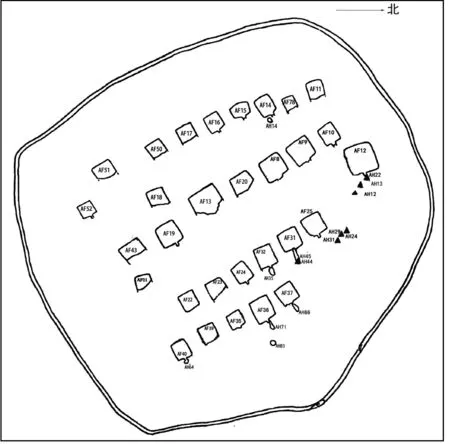

图3 白音长汗二期晚段A区遗迹图

A区聚落内29座房址大致可分为六排(如图3),呈东南—西北向排列。AF13残房面积约45m2,其原有面积超过50m2,是此时期的大房址,它地处聚落中心位置,居住面上发现特大型灶,尺寸为:184X180-(18~38)cm,居住面中部抹泥烧烤,平整光滑,[5]46由此看出AF13在聚落中承载着大家庭吃饭聚会的功能,经抹泥烧烤的平整中部地区可供无婚姻关系的老人儿童睡觉。另外,A区AH22、AH13、AH12、AH29、AH24、AH31、AH44呈一带状,离三、四期的房址较远,而离二期大房址AF12较近,因而可能是二期的。这样,加上上述几个明确为二期的窖穴共14个,除AH14外,其他13个窖穴位于聚落东北边缘,其公用的性质明显。聚落整体分布上,A区房址面积由中间向两边依次递减,保存完好的房址仅AF15无灶。从有灶的房址居住面来看,灶边普遍散落着生产、生活工具,说明此时的房屋已经具有了对偶小家庭,人们可以以更小一级的单位为基础生火做饭,而不仅仅依靠集体生活。

B区房址大致呈南—北成排排列,共计4排(如图4)。[5]43在房址分布和建筑面积上,B区与A区多有相似,同样具有内向凝聚式布局特点。B区内的房址居住面上均发现灶址及使用痕迹,面积最大房址BF68处聚落的中心部位。由此我们可以认定,B区聚落与A区聚落有相似性,应属同一家族组织。

图4 白音长汗二期晚段B区遗迹图

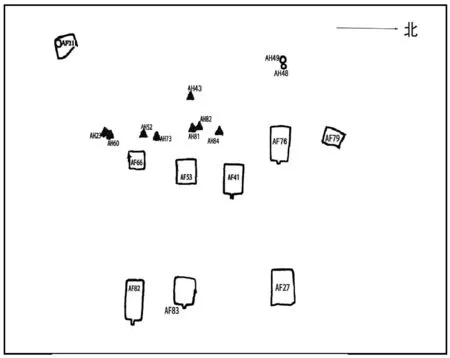

距今7200~6470年的白音长汗三期遗存可分为甲、乙两类,属赵宝沟文化。在遗存数量相对较多的A区三期甲类遗存中共有房址9座、灰坑2个。考古工作者在A区还发现了20个时代不明的灰坑,其中部分灰坑打破二期遗存,同A区三期房址呈平行状,又与四期房址呈叠压打破关系,由此,我们将这部分灰坑划入三期文化遗址中(如图5)。这些灰坑绝大多数形状规则,壁面与底部平整,明显存在人工修饰迹象,推测为窖穴。从三期甲类遗存看,此时的聚落布局已打破了环壕聚落模式,房屋大体呈两排平行分布。三期房址多有残损,从现有数据分析,此阶段房址面积多为30~45m2。面积最大的AF27大于50m2,居住面经抹泥、烧烤,平整坚硬,居住面上有一特大型坑灶,尺寸为:205X(50-100)-(20-40)cm,周围散落数量较多的生活用具[5]533-535。由此推测,AF27可能是供大家庭吃饭及无婚姻关系的老幼睡觉所用。另外,值得注意的是,AF21置于两排房屋的前列,离公共窖穴较近,在其居住面上发现一规格较大的室内窖穴,底部长径130cm,短径95cm,深85cm[5]533,是此阶段唯一的室内窖穴。同时,居住面上还发现本期单个房址中数量最多的生产生活器物,并有权力象征的“斧”6把。据此推测,AF21为当时聚落首领的居住地。

图5 白音长汗三期A区遗迹图

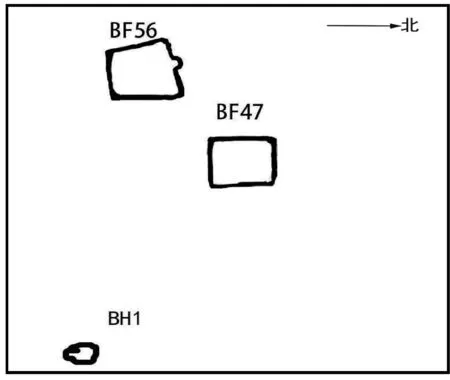

图6 白音长汗三期B区遗迹图

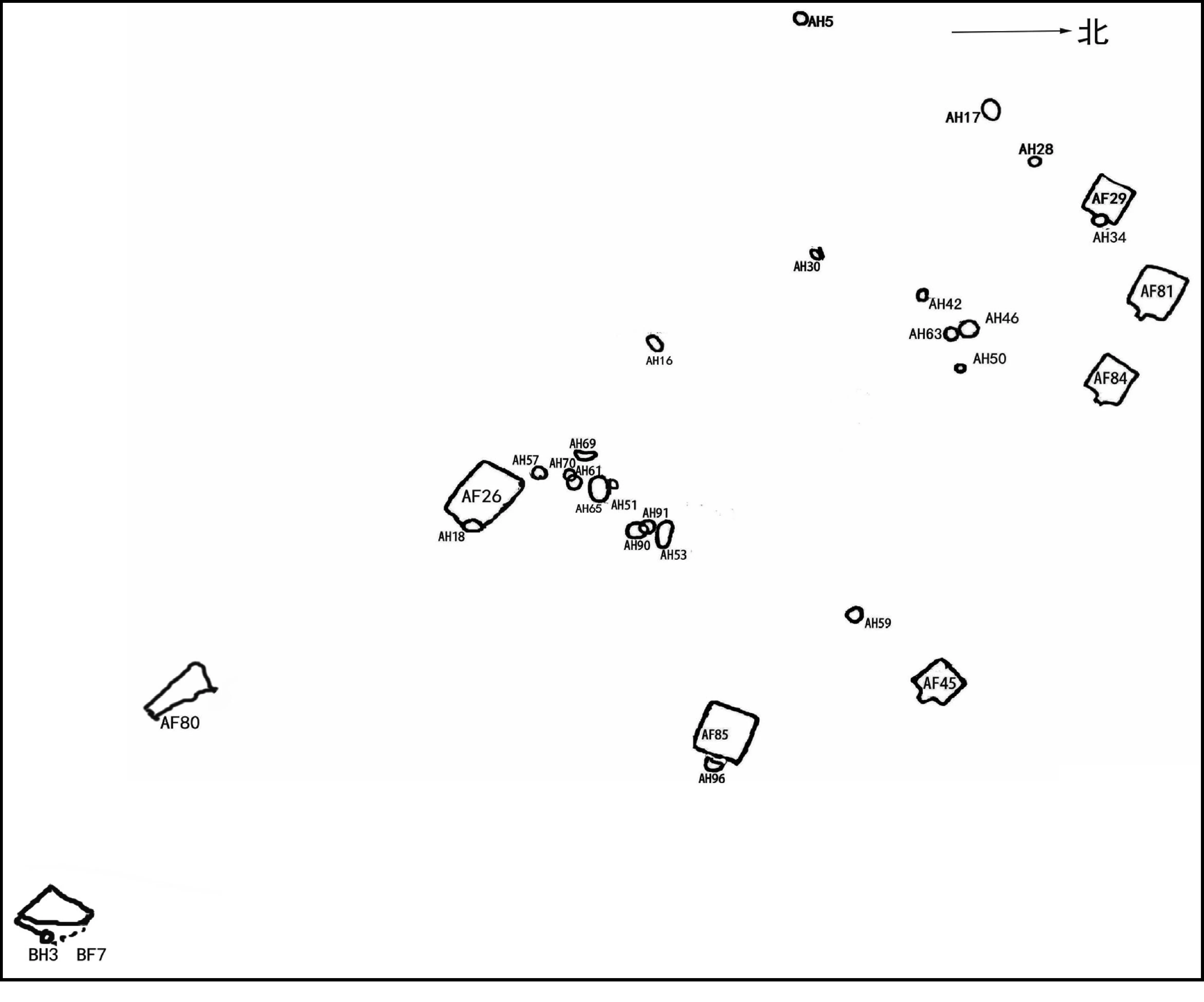

图7 白音长汗四期A区遗迹图

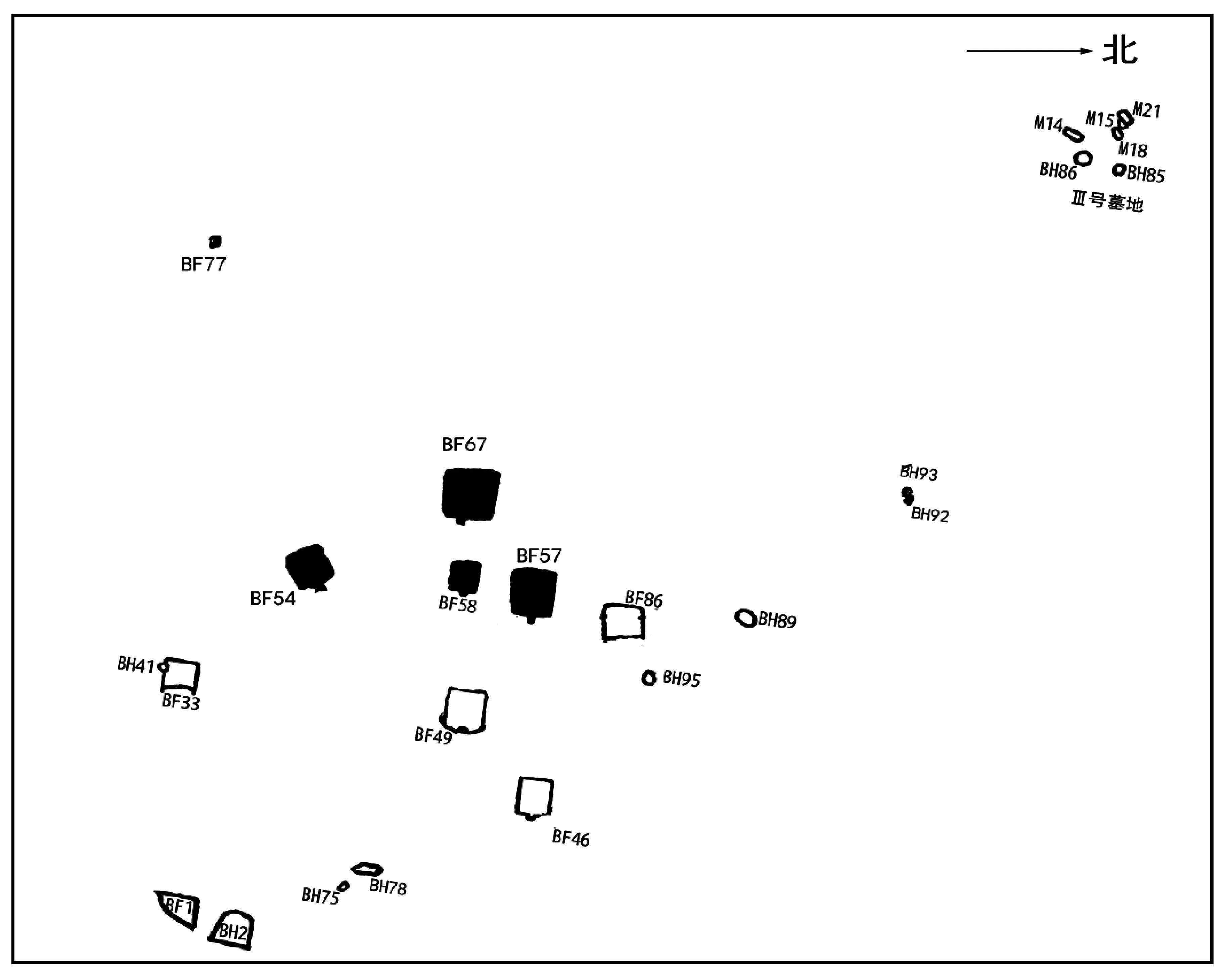

白音长汗四期早、中段距今约6400~5300年。A区有房址7座(如图7),B区有房址10座(如图8),在AF45中发现上下两层居住面各有一灶,上层为圆形坑灶,下层为瓢形灶。[5]380显然,圆形灶晚于瓢形灶产生。另外,在BF67的居住面上也发现双灶,Z1圆形灶位于房址中后部,灶内有薄层灰;Z2椭圆形灶位于房址前部偏北处,灶壁有红烧土。根据建造的技术手段及参考乌兰察布市察哈尔右翼前旗庙子沟文化遗址所出土的灶作出判断:这个时段内椭圆形灶早于圆形灶。据此,我们将四期遗址划分为瓢形灶、椭圆形灶、圆形灶三个不同的时段。且从后面的论证可知瓢形灶时期与第三期社会形态类似,椭圆形灶为过渡时期,圆形灶时期则当为专偶制家庭时期。

图8 白音长汗四期B区遗迹图

带瓢形灶的房址有AF26、AF29、AF81、AF84、AF85及BF7。AF26面积最大,约为50m2,其余房址面积在20~30m2。从A区村落的整体布局看,此时房址大致呈椭圆形环绕而建。在被房屋环绕的中心地区发现若干窖穴(如图7),窖穴一般离房址较近,特别在AF26周围发现密集且规格较大的窖穴群。AF26还有一特大型坑灶,尺寸为:154X(36-100)-70cm。[5]537由此可见,AF26带有公共性,可能供大家庭全体使用。而AF26周围的小房址皆有小灶,证明有更小生活单位的存在。

“偶婚制家庭的基础就是一男一女按婚姻形式结成配偶,但双方都不排斥与外人同居。”[4]25,26“它们是一种个别而且特殊的家族,几个这样的家族常常居住在一幢房址里,构成一个共同的家室,在生活中实行共产的原则。”[4]459已发现的白音长汗二期乙类晚段遗存至四期早、中段遗存的房址由于建筑技术未达到,虽不同居一幢房子,但在白音长汗二期乙类、三期、四期早、中段房址内都发现有坑灶,并在绝大部分房屋居住面上发现了陶器与石器,少的2件,多的30多件。生活与生产工具普遍存在于房屋内部,可以看出此时居民有相对独立的生活空间,并能单独支配大集体分配或自己额外挣得的产品。同时,此时期每期、段内又都有公共大房,且大房附近有众多的窖穴,表明先民过着主要资源共同占有的“共产”生活。由此可见,此时处于共仓分灶的偶婚制家族阶段。

在白音长汗遗址四期B区椭圆形灶时期,BF54、BF57、BF67围绕BF58大体成扇形排列(如图8,房址标记为黑色)。BF58虽面积较小,但它拥有最大的灶,尺寸为:130X90-20cm[5]539,又位于其他三个房址的中间,可能是这组房址集体的专门大厨房。其他3房的灶长径在75-95cm[5]539不等。由以上可以看出,该区域既有公共大厨房,各房内又有小灶,但又不见大房子,表明偶婚制家庭公社在向专偶制家庭过渡。

(二)从墓葬分析兴隆洼至红山文化早、中期家族组织状况

二期乙类晚期墓葬共14座,分布在A区对应的I号墓地和B区对应的II号墓地,两片墓地各自有墓葬7座。[5]200其中M2是一座男女双人合葬墓,13座单人葬。13座单人葬中,经鉴定有女性墓3座、男性墓3座、儿童墓2座、不明性别5座。2座有随葬品的女性墓M6、M10分别随葬2件蚌臂钏及1件A型蚌饰。男性墓只有1座有随葬品,有1个玉管、15枚海贝壳、2个石珠。M2合葬墓随葬品有1件石锥、2件螺纹石棒饰、2件石臂钏、8件B型石珠、1件A型石珠、1件B型玉玦、1件A型玉管、18件C型蚌饰、1件蚌器。总的来看,二期乙类晚期墓葬较少,且未能鉴定出性别的墓葬占一定比例,这使我们从正面分析该时期的家族组织情况带来一定难度。但从合葬墓M2来看,随葬品包含石器、蚌器、玉器,随葬品数量为该时期最多,且墓葬随葬品规格最高。除此以外,从M2的葬式看,男女双人合葬代表着此时社会生活中已经出现了“夫妻”模式,而男性屈膝面向女性,证明在生前女性的社会地位高于男性。再从已经鉴定性别的墓来看,女性2/3的有随葬品,男性2/3的无随葬品。由此,我们从侧面分析此时期处于对偶制阶段,且女性社会地位依然高于男性。

另外,在内蒙古赤峰市敖汉旗东部的兴隆沟第一地点发现了F22、F32、F36等3处男女合葬一室的居室墓,时间早于7500年前。以F22和M23为例:F22西北部居住面上出土4具人骨,为成年男女各1名、儿童2名,人骨周围出土大量的遗物,大多成组放置。由此看出这4具人骨是有意埋在房址内的。另外,M23是一座成年男女双人合葬墓,墓内无遗物。[8]F22和M23的居室葬都表现了以对偶家庭为单位的墓葬形式,其中F22的随葬之物是这种小家庭形式的物质支持。

从本期的房址和墓葬的情况来看,在距今7200~5300年,白音长汗呈现出对偶家庭单位的生活方式,出现了相对固定的“夫妻”组合,在粮食等主要物资方面仍过着共产的生活,我们认为这一时期当为偶婚制家族时期。若结合二期早段出现了小灶现象以及兴隆沟对偶婚墓葬看,偶婚制家庭出现的时间可能要早到7500年前。

三、距今约5300~5000年的家族组织状况

(一)从墓葬等看红山文化晚期家族组织状况

白音长汗遗址中家长制家庭公社阶段遗迹不很明显。但通过对相邻的牛河梁红山文化遗址的观察,我们清楚地看到以男性为尊的家长制家庭公社确实存在,弥补了我们对白音长汗遗址家族组织研究的不足。目前,牛河梁共发现40多个遗址群,见于报告的16个墓葬形式大体相近,试以第二地点作出说明。

在距今5300~5000年的牛河梁第二地点一号冢内,共发现墓葬25座,包括一座男女合葬墓和一座三男合葬墓。能辨性别的共有23例,其中,男性13例,女性10例。绝大多数墓葬伴有随葬品,男性墓随葬多为龙形、双兽、管状、龙凤配等象征身份地位及权力的玉器,而女性墓多出土环、珠等女性装饰用玉器。另外,在一号冢中心部位有东西对称的2座大型砌石墓M25、M26,二墓的规模、形制、墓向和墓主人头向一致。其他23座墓葬皆置于两座大墓南部,且有较大的空间相隔。值得注意的是两座中部大墓墓主人性别皆为男性,M25(据报告第73页,该墓墓主人在2002年被鉴定为女性,2008年被重新鉴定为男性)位于东侧,随葬品有珠2件、斜口筒形器2件、镯2件、管状器1件;M26位于西侧,随葬双兽(鸮)首饰1件、管状器1件、镯1件、坠饰1件。[9]55-115较同期其他墓葬,无论从随葬品数量还是随葬规格上来看,都为较高级别随葬。此外,发现有一例男女合葬墓M24,北室为成年女性,南室为成年男性,头朝东,皆仰身直肢。

从牛河梁第二地点的红山文化晚期墓葬看来,男女合葬墓在此时虽已出现1座,但大多数墓合葬在一起,既不是单人葬,也无更多的男女合葬墓。从墓葬分布来看,两座男性大墓置于中部中心地区,其余墓葬皆紧密地形成环状链围绕大墓,显然是个整体。由此可以大胆猜测两男性生前当统领着部族,有着显赫地位,在死后,他们仍然是权力的象征,墓葬居于最前列。从随葬品数量来看,男性平均随葬品4.8件,女性平均随葬品1.5件,且从随葬品规格上看,女性随葬品远远不及男性随葬品。在其他几个已发掘的地点最大墓也皆为男性,如:N5Z1M1、N16M4、N3M7、N2Z1M21。以上均可说明,男性地位较高。这些情况很类似恩格斯对家长制家庭状况的描绘。[10]38-40,43,73,80-82,113-118

四、距今约5000~4000年的家族组织状况

如前所述,白音长汗四期遗物丰富多彩,种类繁多且富于变化。在灶形方面,相继出现了瓢形灶、椭圆形灶,更是出现了时代更晚的圆形灶。白音长汗四期之圆形灶阶段当为红山文化晚段,距今约4900年前后。此时呈现出与之前不同的家族组织状况。

(一)从房址看红山文化晚期末段的家族组织状况

除AF45、BF67外,带圆形灶房址有:BF33、BF46、BF49、BF86(如图8)。与四期早段瓢形灶及椭圆形灶房址不同的是房址不再围绕大房址。在圆形灶房址内部或附近往往有对应的一个或多个窖穴用以储藏家庭物品,如:BF86与室外窖穴BH95为一组,BF1与BH2当为一组,BF33与室内窖穴BF41当为一组,BF49、BF46与BH75、BH78也应为一组,时间可能稍早。从白音长汗四期椭圆形灶时期开始,我们就陆续发现室内窖穴作为存放私有物品的存在,“仓储设施开始由室外移入室内,说明当时社会的主要劳动产品已经由分别住在一个个面积较小的单个居室内的社会成员单独支配,每一个居室所分别代表的社会共同体,既是一个最基本的消费单位,同时也是一个最基本的生产单位。”[2]另外,房址面积与前一时期相比,整体上出现了明显小型化的趋势。如二期乙类房址面积总体上处于25~50m2,绝大多数为30~40m2。三期房址面积处于30~45m2,而四期晚段的房屋,面积最大者为20m2,小者不足10m2。“居室面积小型化趋势的出现,意味着个体小家庭的出现,并且日益取代此前的大家庭形态而成为当时社会的基本组织形态。”[2]

同样,在兴隆沟第二地点清理出红山文化晚期房址4座,灰坑31座。灶址位于居室的中部,圆形浅坑式。“从聚落布局看,房址大体呈东北—西南向排列……与兴隆洼文化相比,红山文化晚期房址的面积明显偏小,排列不整齐,每座房址的外围都分布有相对独立的窖穴群。这说明单一家庭已成为经济生产和生活的核心单元,农业经济彻底取代狩猎——采集经济,占据主导地位。”[8]根据房址、窖穴的布局和大小,我们认为其颇似分仓分灶的专偶制家庭阶段。

(二)从墓葬看小河沿文化时期的家族组织状况

白音长汗五期遗存仅存14座灰坑遗迹,没有房址发现。这14座灰坑平面形状分圆形和椭圆形两种。[5]477灰坑中有制作规整的窖穴,还有垃圾坑和地层低洼处残留部分等。从五期现有的遗物看,有陶器、石器、蚌器等,可以确定有人类生活迹象,但为何未发现此时期所对应的房址呢?推测此时期“由于受全球气候变化影响,西辽河地区开始向凉干型气候转变,从而导致本区的生态环境由复杂生态系统向简单生态系统地转变,出现农耕经济文化的南徙,代之而起的是农业生产水平降低的畜牧业文化。”[11]

地处白音长汗西南地带的大南沟遗址恰巧保存了此时期大量墓葬文化。大南沟遗址距今约4830±180年,共发掘后红山文化时期墓葬83座,墓葬分处两处墓地,第一墓地有墓葬77座,第二墓地墓葬6座。性别经正式鉴定的有37座,全部位于第一墓地。[12]6其中,男性单人墓19座,平均随葬品6.1件;女性墓10座,平均随葬品6.6件;男女双人合葬墓3座,性别不明的5例。男女性别比约为1.7:1,男性多于女性,性别比例严重失调。虽然在平均随葬品数量上女性微微多于男性,但是值得注意的是,男性墓的随葬规格高于女性墓。具体表现在:男性墓中多出土斧、锛、凿、骨柄刀等重型生产工具,且各类重型生产工具往往成套随葬,其中斧、锛、凿、骨柄刀共生的1例(M20)、斧或锛同骨柄刀共生的4例(M33、M34、M43、M73)、斧锛共生的1例(M28)、只两型锛共生的2例(M1、M31),只两种骨柄刀共生的2例(M33、M60)。[13]63这些出土成套重型生产工具的墓葬往往规格较大且随葬品丰厚精致。更值得注意的是,出土斧、锛、凿、骨柄刀等农业生产工具的墓葬不出纺轮,反之,凡出纺轮的墓葬都未出土重型生产工具。而经性别鉴定,出土重型生产工具的墓皆男性,出土纺轮的墓皆女性。重型生产工具的分化情况是当时社会新的分工的反映,即从事农业、重型手工工业生产的人员具有相对独立性、专业性,他们的经济地位、社会地位也相应较高。由此可以看出,此时的男性由于经济地位的提高其社会地位也在提高。另外,在第一墓地中还发现3座成年男女双人合葬墓。3座双人墓葬的随葬品分别为8件、13件及21件,数量及规格远远高于单人葬。如此高规格的合葬墓似乎也预示着此时夫妻形式的墓主人比单人葬墓主人有着更为凸显的社会地位。“一般把男女双人合葬理解为原始公社瓦解过程中人与人关系的一种新因素。”[13]63

“专偶制家庭和对偶制不同的地方,就在于婚姻关系要牢固得多,这种关系现在已经不能由双方任意解除了。这时通例只有丈夫可以接触婚姻关系,赶走他的妻子。”[14]61-62根据摩尔根和恩格斯的观点,专偶制家庭夫妻间的关系很牢固且男子占主导地位。根据上述墓葬与房址情况,我们认为此时处于专偶制家庭阶段。

五、结论

总的来说,白音长汗地区新石器时代的家族组织演进大致经历了四个阶段:距今约8200~7200年的小河西文化至兴隆洼文化早段为共仓共灶的伙婚制家族阶段;距今约7200~5300年的兴隆洼文化中晚期至红山文化早、中期处于共仓分灶的偶婚制家族的产生与发展阶段;距今约5300~5000年的红山文化晚期为过渡时期的家长制家庭公社阶段;距今约5000~4000年的后红山文化时期,此地区已进入分仓分灶的专偶制家族时期;到小河沿文化时期由于气候等原因,该地区已由农耕经济过渡到游牧经济。

根据摩尔根和恩格斯分别在《古代社会》和《家庭、私有制和国家起源》二书中提出的五种婚制理论,认为从母系社会进入到文明社会可按婚姻形态分为伙婚制家族、偶婚制家族、专偶制家族三大阶段,并且认为农业社会出现后至文明时代开始前的绝大部分时间均为偶婚制家族,只在专偶制家族出现前的短时间内是家长制家庭公社。[4]13,31,461-469;[10]38-40,43,73,80-82,113-118可以看出,这种理论也是符合西辽河地区的考古实际的。

[1] 苏秉琦.中国文明起源新探[M].沈阳:辽宁人民出版社,2009.

[2] 田广林.论史前中国东北地区的文明进程——以西辽河地区为中心[J].辽宁师范大学学报,2005,(1).

[3] 段渝.西辽河流域早期文明的起源[J].昭乌达蒙族师专学报(汉文哲学社会版),1990,(3).

[4] [美]路易斯·亨利·摩尔根著.古代社会[M].杨东纯,马雍,马巨译.北京:商务印书馆,1981.

[5] 内蒙古自治区文物考古研究所.白音长汗——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2004.

[6] 刘郭韬.白音长汗遗址废弃过程研究[D].吉林大学,2014.

[7] 辽宁省文物考古研究所.查海——新石器时代聚落遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2011.

[8] 刘国祥,贾笑冰等.内蒙古赤峰市兴隆沟聚落遗2002-2003年的发掘[J].考古,2004,(7).

[9] 辽宁省文物考古研究所.牛河梁红山文化遗址发掘报告(1983——2003年)[M].北京:文物出版社,2012.

[10] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第四卷)[M].北京:人民出版社,1997.

[11] 田广林.中国东北西辽河地区的文明起源[M].北京:中华书局,2004.

[12] 辽宁省文物考古研究所,赤峰市博物馆.大南沟——后红山文化墓地发掘报告[M].北京:科学出版社,1998.

[13] 辽宁省文物考古研究所.大南沟——后红山文化墓地发掘报告[M].北京:科学出版社,1998.

[14] [德]恩格斯.家庭、私有制和国家起源[M].中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译.北京:人民出版社,1999.