基于乡村旅游者感知的乡村意象研究

——以泉州蟳埔村为例

2018-03-11殷紫燕黄安民

殷紫燕 黄安民

(华侨大学 旅游学院,福建 泉州 362021)

引 言

随着我国城市化进程加快,乡村旅游愈来愈受到游客的青睐。其中,乡村性是乡村旅游核心吸引力所在,而乡村性通过乡村意象呈现出来,因此乡村意象对于游客体验及乡村旅游的发展便显得尤为重要。但在乡村旅游蓬勃发展的过程中却出现了同质化严重、乡村意象缺失、乡村性不足等问题,而目前学术界关于该议题的研究还较少且不全面。因此,关于乡村意象感知及如何重构乡村意象的研究成为学术界亟待解决的问题。如今网络已经成为人们生活中必不可少的一部分,游客在进行旅游活动后也常常通过网络评论及游记等方式发表自己的感受与评价,这为我们研究游客对乡村意象的感知及乡村旅游体验满意度提供了重要的数据资料。由于网络具有隐私性及公开性,游客可以不受拘束自由发表感想,其样本更具有真实性。本文通过网络内容文本分析的方法来研究乡村旅游者对泉州蟳埔村乡村意象的感知及乡村体验的满意度情况,并引入利益相关者等理论进一步探讨泉州蟳埔村乡村意象构建中存在的问题,提出相应的发展建议。

一、研究综述

早在19世纪西方发达国家就已经出现乡村旅游,20世纪80年代后欧美一些国家乡村旅游开始规模化发展。相比之下国内乡村旅游的发展起步较晚,1988年深圳举办的首届荔枝节是国内学者较认同的我国乡村旅游的起源。

在乡村旅游的定义上,众多学者并未形成统一的概念。欧洲联盟和世界经济合作与发展组织(1994)将乡村旅游(rural tourism)定义为发生在乡村的旅游活动,并进一步认为“乡村性(Rurality)是乡村旅游整体推销的核心和独特卖点”。而Lane(1994)曾对乡村旅游的概念作了较为全面的阐述,认为乡村旅游的概念不仅是在乡村地区进行的旅游活动那么简单。相反,由于乡村旅游是一种复杂的、多侧面的旅游活动,不同的国家和地区乡村旅游的形式不尽相同。国内一些学者也对乡村旅游的定义给出了各自的看法,熊凯(1999)、陈文君(2003)认为乡村旅游是以乡村社区为活动场所,以乡村独特的生产形态、生活风情和田园风光为对象的系统的一种旅游类型。吴必虎(2001)认为所谓乡村旅游就是发生在乡村和自然环境中的旅游活动的总和。通过对上述乡村旅游定义的分析可以看出,虽然国内外学者对于乡村旅游定义看法不一,但都基本认同乡村性是乡村旅游的核心与标志,而乡村意象是乡村性的具体反映与呈现。

有关乡村意象定义的研究目前还较少,多数学者采用熊凯的定义,即乡村意象是乡村在长期历史发展过程中在人们头脑里所形成的共同的心理图像,具有可意向性和可识别性。而这种意象一旦形成,便具有相对独立性和稳定性,吸引人们前往乡村进行旅游活动。但本文关于乡村意象的研究是基于游客感知角度,是与固有乡村意象相比较而言的一种对乡村景观的感知意象。

在关于乡村意象的研究中,陶玉霞以郭亮村为例对传统乡村根性意象旅游感知进行了实证研究。朱鹏程、李红波从居民乡村意象感知角度出发提出了对本土特色乡村意象要素进行保护、挖掘,树立鲜明本地乡村意象的建议。丛昕等人从构景元素、色彩环境、空间以及文脉四方面解读山水田园诗,并由此总结了营造现代乡村景观意象的方法。此外,还有其他一些学者对乡村旅游中乡村意象的保护提出了意见与建议。

综上所述可以看出,关于乡村意象的研究还较少,并且从旅游者角度出发研究其乡村意象感知的文章更为鲜有,旅游者作为旅游的主体,是乡村旅游发展的根本所在,旅游者对于乡村意象的感知显得尤为重要;另外,研究对象集中于以农业为主的田园乡村,对于南方渔村鲜有涉及;并且大部分文章从宏观角度出发探讨乡村意象的保护与重构,缺少微观案例研究,还需进一步提升。

二、研究设计

(一)乡村意象感知模型

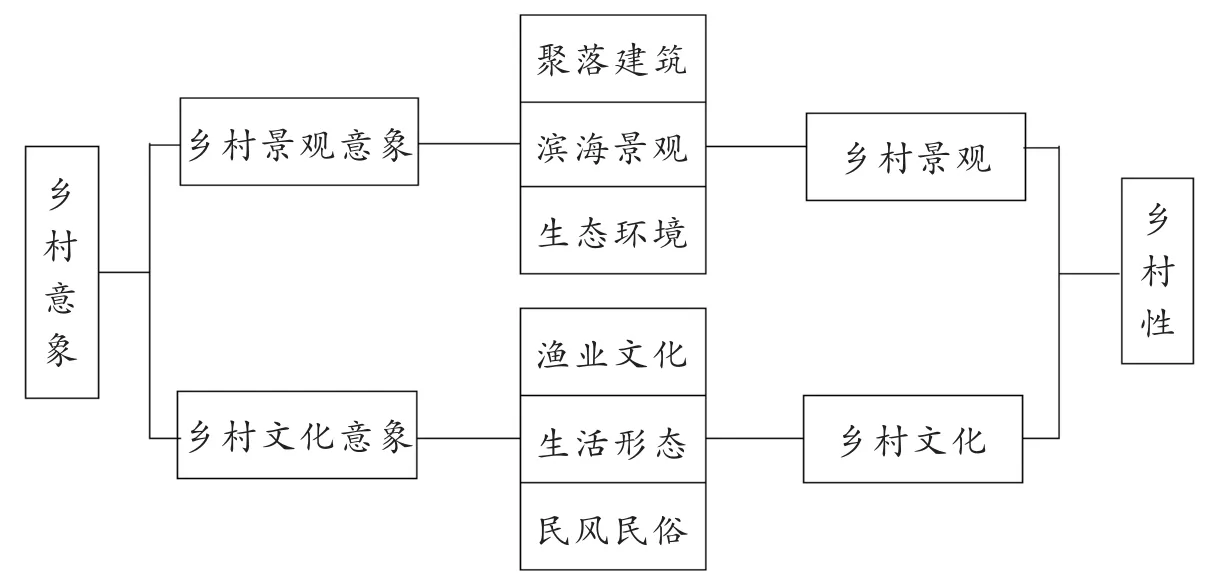

本文采用尤海涛等人的乡村意象感知模型为基础,根据泉州蟳埔村实际情况加以修改,将乡村性所决定的乡村意象分为乡村景观意象和乡村文化意象,其中乡村景观意象分为聚落建筑、滨海景观、生态环境,而乡村文化意象分为渔业文化、生活形态、民风民俗。具体内容与各个概念之间的关系见图1。

图1:乡村意象感知模型

(二)研究方法

鉴于研究问题基于游客感知,需对游客旅游感受及心理深入了解,一般的定量研究方法难以达到良好效果,所以本研究采用内容分析的方法对公开及真实的网络数据进行质性研究。内容分析是一种观察性的研究方法,用以系统地评价所有形式的记录在案的真实的或象征性的内容。网络情景下内容分析法已成为一种流行的研究方法,目前主要用于游客对旅游地形象感知方面的研究,国内研究还需对内容分析方法体系进行完善,案例地也需要进一步丰富。

(三)样本的选择和处理

蟳埔村作为泉州著名的渔村和历史文化名村,其独特的文化吸引了广大乡村旅游者。蟳埔村位于福建省泉州市丰泽区东海社区,居住的是古时阿拉伯人的后裔。那里的女人们头上戴着鲜花做的漂亮的簪花围,穿着大裾衫、宽脚裤,形成了一道独特的风情,她们和惠安女、湄州女一起并称福建三大渔女,那里还有别具特色的民居“蚵壳厝”。本研究将蟳埔村作为研究范例,对其乡村意象进行研究,以期能为泉州乡村旅游的发展提供一些指导与建议。

本文首先筛选当下比较火热的旅游网站,比如马蜂窝、携程网、途牛网、新浪旅游等,然后以“蟳埔村游记+知名网站”的形式进行定向搜索,收集到有效游记39篇,其中马蜂窝网31篇,携程网8篇。在筛选过程中,由于很多游记并不只是专门叙述蟳埔村,所以在选择文本时直接剔除与蟳埔村无关的内容,剔除所有照片。生成所有文本后,对文本进行进一步筛选,删除掉其中大篇幅的百度内容,保留叙述和描写部分,最终保留29000余字。

为保证研究的准确性,将一些意思相近的词语替换成统一的表达,比如将“房子”“建筑”替换为“民居”,将“衣着”“服装”替换为“服饰”,将“阿婆”“阿姨”统一成“阿婆”等。 替换完成后,复制文本到.txt文件中以备分析。

三、结果分析

(一)高频特征词分析

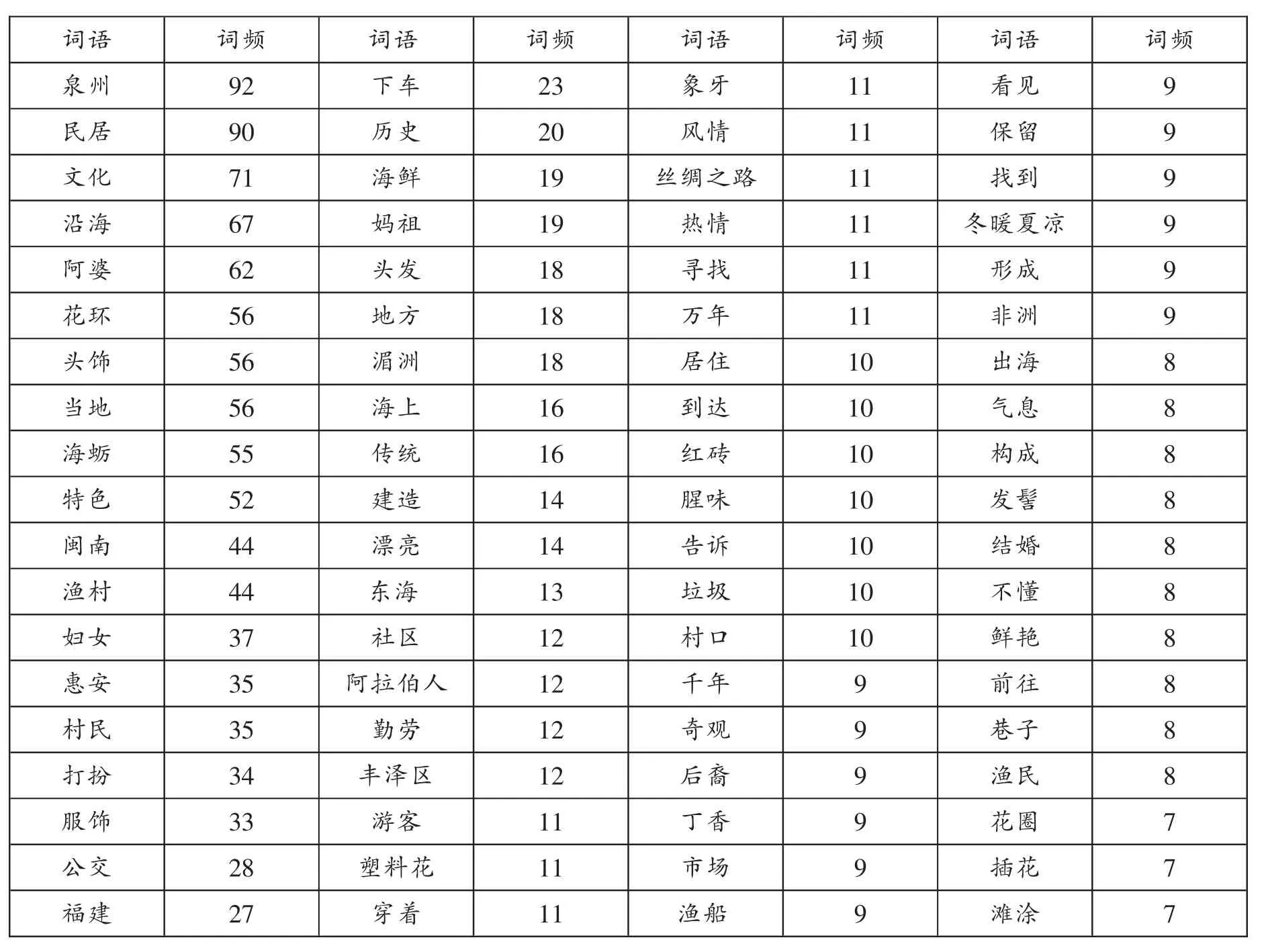

使用ROSTContentMining软件对处理过的文本文件进行分析。分析之前,在系统自带的过滤词表中增加诸如“她们”“然后”“有着”“几乎”等和分析内容无关的高频词汇,运用软件过滤无关词汇,最后获得高频特征词以及频数,如表1。

对提取的前76位高频词进行分析发现,从词性角度来看,以名词居多,另有动词和形容词。其中,名词主要表现地点、建筑、服饰等角度,动词主要表现游客的游览行动,形容词多为描述当地村民的形象和品质及景观特色。

从词频角度来看,“泉州”和“沿海”分列第一个和第四位,“闽南”出现的频数也较高,说明游客对旅游地的位置感知比较强烈。“民居”高居第二位,反映出游客前往蟳埔村的主要目的是为了观赏独特建筑蚵壳厝,这已经成为蟳埔村独一无二的名片之一,“海蛎”词频较高也正呼应了蚵壳厝的所用建材。“阿婆”“花环”“头饰”排在第五到七位,说明游客对于该村另一文化景象蟳埔女的向往,这是蟳埔村又一大特色。另外,根据“文化”“历史”“妈祖”等词,再综合前76位高频词来看,游客对于蟳埔村的人文特色比较关注,蟳埔村属于以文化体验为主的人文类旅游景点。此外,游客们关注的其他细节还包括环境、交通、美食等角度。

词语 词频 词语 词频 词语泉州 92 下车 23 象牙民居 90 历史 20 风情文化 71 海鲜 19 丝绸之路沿海 67 妈祖 19 热情阿婆 62 头发 18 寻找花环 56 地方 18 万年词语 词频看见 9保留 9找到 9冬暖夏凉 9形成 9非洲 9头饰 56 湄洲 18 居住 10 出海 8当地 56 海上 16 到达 10 气息 8海蛎 55 传统 16 红砖 10 构成 8特色 52 建造 14 腥味 10 发髻 8闽南 44 漂亮 14 告诉 10 结婚 8渔村 44 东海 13 垃圾 10 不懂 8妇女 37 社区 12 村口 10 鲜艳 8惠安 35 阿拉伯人 12 千年 9 前往 8村民 35 勤劳 12 奇观 9 巷子 8打扮 34 丰泽区 12 后裔 9 渔民 8服饰 33 游客 11 丁香 9 花圈 7公交 28 塑料花 11 市场 9 插花 7福建 27 穿着 11 渔船 9 滩涂 7词频11 11 11 11 11 11

(二)高频词语义网络分析

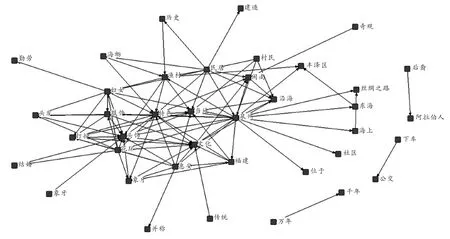

图2:语义网络图

运用软件中语义网络分析功能,形成语义网络图,如图2。从图2中可以看出,语义网络图大致可以分为三层:第一层为以“泉州”“文化”“特色”“当地”等词构成的最内层,主要概括了蟳埔村以地方文化为主要特色。 第二层为以“福建”“惠安”“湄洲”“头饰”“妇女”“渔村”“民居”“沿海”等词构成的中间层,这一层是游客和蟳蜅村最直接接触到的部分,包括著名的福建三女之一的蟳埔女、独一无二的蚵壳厝、世代的渔业文化等,这也是蟳蜅村吸引游客前来游玩的关键所在。第三层为以零散分布的词汇所构成的最外层,这是对第二层游客游览活动的细节拓展。

(三)乡村意象感知结果分析

将蟳埔村游记中前78位高频词按照乡村意象的6个主类目进行归纳,分别是聚落建筑、滨海景观、生态环境、渔业文化、生活形态、民风民俗,如表2。

表2:高频词汇归类分析

1、聚落建筑

游客对泉州蟳埔村聚落建筑景观感知高频词为:民居、海蛎、红砖、冬暖夏凉、巷子、社区、奇观等。蟳蜅村的一大特色就是闽南地区最为特殊的古厝——蚵壳厝,游客对于这里聚落建筑的关注点也基本集中在这一方面。关键词“民居”在游记中多为指代蚵壳厝,“海蛎”这一高频词也恰好与之呼应,游客除了对蚵壳厝独特的外观及建筑材料特别感兴趣外,蚵壳厝“冬暖夏凉”的特点也被多次提到,还有游记中提起的不积雨水、不易腐蚀、隔音效果好等,这些都是游客感知较为强烈的内容,也是蚵壳厝能保留至今的重要原因。不过形成鲜明对比的是,游客对于这种民居的发展前景并不看好,如:“这些民居因年代久远大都破败不堪”,“蟳埔现存的蚵壳厝已不足20座,前景堪忧”。游记中表达类似情感的内容不在少数,游客对于这种逐渐衰败的特色建筑充满了惋惜与不舍。如何更好地在发展“社区”,实现现代化的同时保存原有民居是蟳埔村面临的一大难题,这也是影响蟳埔村乡村意象构建及乡村旅游可持续发展的关键。

2、滨海景观

游客对泉州蟳埔村滨海景观感知高频词为:沿海、滩涂等。蟳埔村位于晋江的入海口,所临海域为内海,游记中说到:“这里的内海很浅,也不算蓝,为了看海景的小伙伴不要抱太多幻想。”由此看来,相比于其他沿海旅游景区来说,蟳埔村的沿海景观本身并不突出,而且基本没有进行开发,旅游价值不高。但也正由于开发较少,该海域的生态环境并没有遭到过度破坏,也有游客写到:“这片海在我眼里,直接秒杀环岛路和鼓浪屿的海滩,它更鲜活,它更有生命,更有层次。”因此,在保护基础上对蟳埔村滨海景观进行适度差异化开发对于其乡村意象的构建显得尤为重要。

3、生态环境

游客对泉州蟳埔村生态环境感知高频词为:垃圾、腥味等。根据游记内容及实地调查发现,由于蟳埔村是一个靠海渔村,村内环境卫生问题突出。村庄附近空气质量较差,多灰尘及漂浮物;村内海蛎壳堆放较多,腥味大;道路清洁度不佳,路上多处有水,不利于行走。村庄整体看来缺少乡村气息,环境杂乱,卫生情况堪忧,严重影响了乡村旅游者旅游体验满意度。生态环境作为蟳埔村乡村意象的构建内容之一,需得到进一步改善。

4、渔业文化

游客对泉州蟳埔村渔业文化感知高频词为:渔村、妈祖、海鲜、丝绸之路、海上、渔民等词语。关键词“渔村”说明了蟳埔村是一个有着千年历史的小渔村,“渔民”等高频词也呼应了当地居民大多做着打渔或走船出海的工作。“妈祖”一词是海洋文化的象征,从侧面展现了当地居民不畏艰险、勇于拼搏的进取精神。“丝绸之路”等词语交代了蟳埔基于得天独厚的地理位置以及内海的天然优势,成为泉州海上丝绸之路起点的重要港口,村子的渔业得到了蓬勃发展。如今海岸边仍停放着许多渔民的渔船,虽然褪去了往日的光环,但是渔业在蟳埔村依然占据着重要地位,世世代代的打渔生活已经成为一代又一代人的印记。有游记写道:“这个飘散着淡淡海腥味的小渔村,却有着浓重的历史沧桑感,菜场里新鲜的海鲜,早出劳作的渔民,传统的蟳埔渔家女和诉说着悠悠岁月的蚵壳老屋,无一不让人迷恋上这里。”无论是蟳埔女文化还是蚵壳厝民居,无一不是缘于蟳埔村的渔业文化,因此渔业文化对于蟳埔村乡村意象的构建意义重大。

5、生活形态

游客对泉州蟳埔村生活形态感知高频词为:海蛎、打扮、漂亮、勤劳、穿着、热情、出海、市场等词语。游客对于生活形态的感知多集中在渔家生活及蟳埔女的角度,从渔家生活状态到蟳埔女的装扮及行为,再到村民所表现出来的情感品质等。有游客描述道:“当地的渔港码头还能看到渔民忙忙碌碌的身影,各家各户都还有聚在一起的蟳埔女麻利地剥海蛎”。对于蟳埔女“勤劳”的品质,也有很多游客都表露出敬佩之情,赞扬这里的妇女撑起了“半边天”。在这种慢节奏的生活状态下,蟳埔村民保持了最为朴实无华的品质和习惯,尤其是蟳埔阿婆,她们是蟳埔生活形态最有资格的展现者。在年轻人更多选择出外打拼,特色民居破坏严重的情况下,这样的生活形态显得弥足珍贵,这对于蟳埔村乡村意象的构建也显得颇为重要。

6、民风民俗

游客对泉州蟳埔村民风民俗感知高频词为:文化、花环、头饰、服饰、妈祖、头发、传统、风情、象牙、结婚、发髻、插花等词语。蟳埔村的民风民俗别具一格,凸显出海洋文化的艺术特征,其主要包括生产、生活文化和民间信仰等方面。其中,“花环”“服饰”“头饰”“结婚”等高频词概况了当地蟳埔女特色的头饰、简洁宽松的服饰和闽南传统风情的婚俗文化。“妈祖”一词指出当地居民对于妈祖的崇高信仰,每年一月二十九日村庄都要举行传统而热烈的蟳埔妈祖巡香活动。一方水土养一方人,一种环境孕育一种文化,蟳埔村这种独特的文化习俗,和当地传统的渔业和航海息息相关,蟳埔女就是最鲜活的表现者。有游客提到,“这样的风俗习惯保存这么久,对现代人来说就是一大财富”,蟳埔文化是独一无二的,这种文化的传承和延续,无论是对于蟳埔村自身还是当地乡村意象构建都是不可或缺的重要部分。

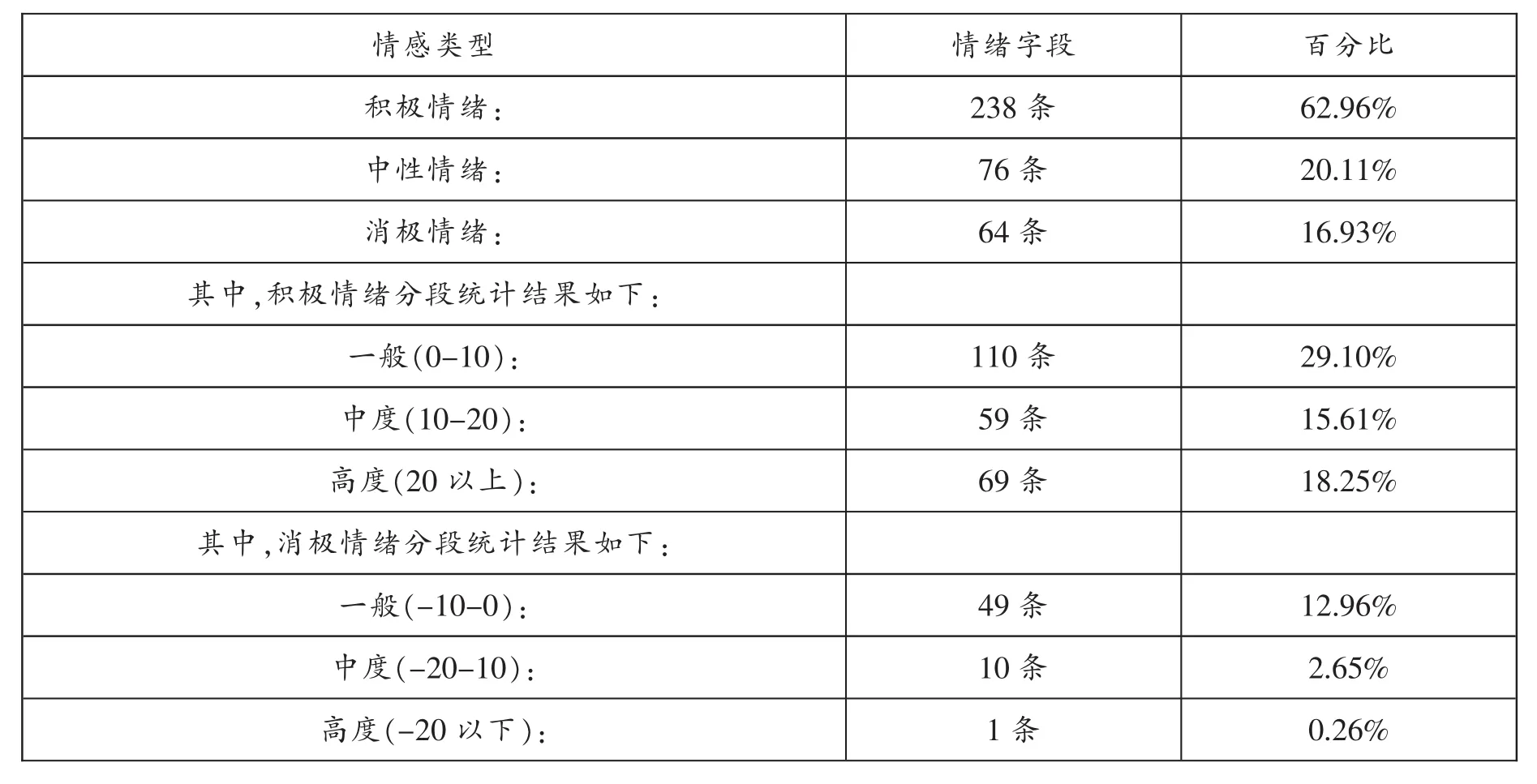

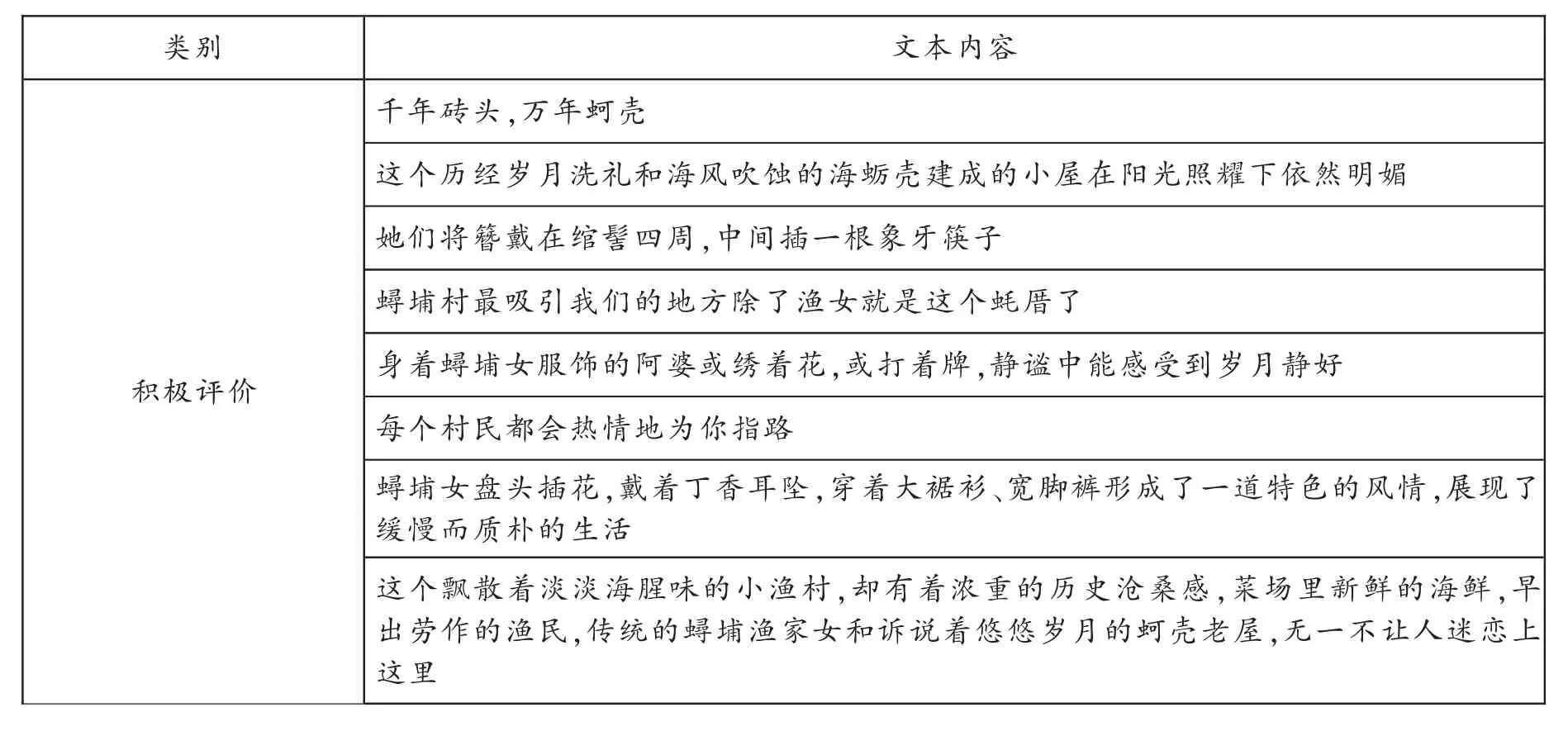

(四)旅游态度分析

从对文本的情感分析中可以看出,至少60%以上的游客是持有积极情绪的,而消极情绪只占不到17%,说明蟳埔村的旅游整体状况是良好的,游客对于蟳埔村两大特色——蟳埔女和蚵壳厝是满意的,游客的积极情绪也基本都围绕这两部分展现出来。而消极情绪一方面在于交通,由于蟳埔村并未进行规模化开发,交通状况并不是很好,也有游客抱怨“公交太难等了”,这一定程度上影响了游客的满意度。但最主要的消极情绪是源于游客对于这里独特文化逐渐衰落的惋惜,除了年纪比较大的阿婆还仍然完整保持着蟳埔女文化外,在年轻群体中这种文化已经出现没落景象,游记中写道:“现在很多年轻的女孩子已经不用这种头饰了”,“有时候想想这些特色的文化不久的将来也许只能在书里看见了,很是遗憾”。另外,对于传统民居蚵壳厝的不断减少,更增加一丝惋惜之情,很多游客感叹:“海蛎壳做的民居到目前剩的已经不多了,几乎都翻建成现代民房了”。在这种情况下,确实会使得游客产生心理落差,残缺的景象也一定程度上影响了游客的满意度。

表3:网络文本情感分析

表4:游客评价结果分析

积极评价类别 文本内容千年砖头,万年蚵壳这个历经岁月洗礼和海风吹蚀的海蛎壳建成的小屋在阳光照耀下依然明媚她们将簪戴在绾髻四周,中间插一根象牙筷子蟳埔村最吸引我们的地方除了渔女就是这个蚝厝了身着蟳埔女服饰的阿婆或绣着花,或打着牌,静谧中能感受到岁月静好每个村民都会热情地为你指路蟳埔女盘头插花,戴着丁香耳坠,穿着大裾衫、宽脚裤形成了一道特色的风情,展现了缓慢而质朴的生活这个飘散着淡淡海腥味的小渔村,却有着浓重的历史沧桑感,菜场里新鲜的海鲜,早出劳作的渔民,传统的蟳埔渔家女和诉说着悠悠岁月的蚵壳老屋,无一不让人迷恋上这里

四、研究结论与建议

(一)结论

从上述研究结果可以看出,乡村旅游者对于蟳埔村乡村意象的感知围绕着海洋文化这一条主线展开,呈现出滨海景观与渔村生态环境,涉及到渔业文化并延伸出妈祖文化、蟳埔女文化,进而拓展到当地居民的聚落建筑、生活形态及民风民俗。关于乡村意象六个主类目词频的比重从高到低依次为民风民俗、聚落建筑、生活形态、渔业文化、生态环境、滨海景观,这说明游客对于蟳埔村的感知主要集中在民风民俗和聚落建筑方面。民风民俗远高于其他主类目,表明了蟳埔村给游客感触最深的就是当地的文化习俗,由关注蟳埔文化进而也了解到了蟳埔村民的生活状态。另外,在聚落建筑方面,著名的蚵壳厝是游客来此游玩的重要原因之一,独一无二的建筑风格使之成为游客乡村意象感知中较为强烈的部分。此外,作为世代的渔村,蟳埔村的渔业文化已经渗透到村子的各个角落,游客总是能够看到渔业文化的标记。但总体来看,蟳埔村的生态环境和滨海景观在游客中的感知度较低。在感知态度方面,游客对于蟳埔村整体较为满意,但在交通等基础设施、文化建筑保护及生态环境方面仍有待提升。

(二)发展建议

1、提取特色元素,树立鲜明形象

蟳埔村在发展乡村旅游过程中要紧紧围绕着渔业文化,提取出蟳埔女、蚵壳厝、妈祖等特色文化元素,导入到旅游产品的开发设计中去,通过景观设计、生活形态展现、民风民俗再现来营造独特的乡村氛围,辅以良好的生态环境及村风村貌,并通过形象设计及宣传营销着力打造闽南传统文化渔村的鲜明形象,从而增强乡村意象,提升乡村旅游吸引力。

2、提升景观,改善生态环境

对于游客感知较差的生态环境和滨海景观方面,应该适当加以强化,从而营造一种更为完整的乡村意象。因此,当地还需利用现有的资源条件提升滨海景观,如设计渔港码头、环海骑行绿道等旅游项目。另外,需对当地环境加以整治,并通过增强居民的环保意识,让村民认识到良好的环境卫生状况不仅可以吸引更多游客前来,也是村庄风貌的整体展现。

3、完善基础设施及配套设施建设

蟳埔村整体来看旅游开发较少,多为自然的村落形态,基础设施及配套设施需要进一步完善。蟳埔村不仅有很多当地特色小吃,例如海蛎煎、炸春卷等,还有五花八门的海鲜产品。在餐饮方面要充分挖掘特色美食,多业态、多种形式开发,做到高、中、低三个档次合理配置;制定行业标准与服务规范,把好质量安全关,树立餐饮品牌,让游客吃的放心。住宿方面可对保存比较完整的建筑进行修葺并加以装饰,开办农家乐及民宿,吸引更多的游客过夜,增加游客消费,促进当地旅游发展。交通方面要在特定时段增加直达公交或者班车,还需提供共享单车或者出租单车等解决“最后一公里”问题。游览方面,需对游览路线加以设计,使其合理化、科学化,并完善景区导览系统,设置标识牌、指路牌、讲解牌等。旅游购物方面要注重当地土特产品开发,打造绿色品牌,形成线上线下多渠道售卖系统;另外,蟳埔村可进行文创产品开发设计,对当地特色文化进行创意加工,形成特色产品体系。旅游娱乐方面,设置咖啡吧、书吧、文化体验馆、出海打渔体验活动等,丰富景区产业业态,满足游客多样需求,提升当地旅游吸引力与游客满意度。此外,蟳埔村要加强当地垃圾桶、排水系统等基础设施建设,方便游客的同时也方便当地居民的日常生活。

4、传承传统文化,保护特色古建筑

游客最关注的两个点——蟳埔女和蚵壳厝,目前都呈现出衰败的迹象,尤其是蚵壳厝,保存较好的已经屈指可数,绝大部分原有建筑都已经被推翻重建新民居,而新民居上出现的小块蚵壳只是一种装饰,已经失去了传统民居的特色与价值。而蟳埔女文化的传承也遇到了时代的冲击,现在村落中能较为完整展现蟳埔女风貌的多为上了年纪的妇女,尤其是阿婆,她们还依然坚持最纯真的蟳埔女风格,无论是衣着装扮还是生活状态,都展现着蟳埔女最本真的模样。对于年轻女孩来说,她们大部分已经不像长辈那样,衣着头饰上都已经倾向于简单化,且除了一些节日活动以外,她们很少在日常生活中穿戴特色服装。这种衰落的倾向,无论是对蟳埔村旅游的发展,还是对传统文化的传承都是非常不利的,如何保证独特文化在现代化发展的潮流下更好的延续和发展,不仅需要蟳埔村村民的努力,也需要外界,如政府、企业的支持。

游客感知较强的聚落建筑方面,要在保护的基础上开发,开发是为了更好的保护,两者要协调发展,就需要多主体参与,坚持利益共享原则。一是在对蚵壳厝开发、保护过程中政府需要给予大力支持,也可通过政府托管或者企业入股的方式对当地的古民居进行开发。二是蟳埔村民也应该意识到这种传统特色对于自身发展的重要性,保证现有资源的情况下,发挥智慧,可以重新建造一些完整的蚵壳厝,对于年久失修的房屋也可以进行修缮。三是要为蚵壳厝注入新的时代元素,使其真正融入到现代生活中来,可设计外表展现蚵壳厝风采,室内体现现代化生活的新型蚵壳厝,这样才能真正达到保护和发展蚵壳厝的目的。但无论如何,蚵壳厝的开发与修缮要保持原真性,在形制、材料、工艺等各个方面,要原汁原味,尽量保持它的“原生态”面貌;对于仅存的二十几座老房子更要谨慎开发,保护好其原有的特色与价值。

游客感知较强的民风民俗方面,一是需要政府的重视,强调蟳埔地区及渔业文化的重要性与独特性,增强村民的文化自信与自豪感,从而促使其自发传承与保护当地的文化。二是需要将文化与商业结合,让文化成为获取旅游收入的一种方式,把文化的传承与经济收入挂钩,这样才能实现其文化的永久传承与发展,但另一方面,在对文化与商业进行结合过程中要遵循适度原则,不要让文化成为一种赚钱的手段。三是要建立蟳埔文化专项基金,用于培养文化传承人及文化宣传等方面的支出。村庄可以成立文化宣传与保护机构,由其管理蟳埔文化专项基金,基金主要来自政府的投入、社会各界人士的捐助以及举办活动所得收入。

本研究对基于乡村旅游者感知的泉州蟳埔村乡村意象进行了有益的探索,但研究采用内容分析法主观性较强;以蟳埔村为研究对象,样本单一。因此,对于乡村意象的研究,今后还需进一步深入。

注释:

[1]尤海涛、马波、陈磊:《乡村旅游的本质回归:乡村性的认知与保护》,《中国人口·资源与环境》2012年第9期;何景明:《国外乡村旅游研究述评》,《旅游学刊》2003年第1期。

[2]唐代剑、池静:《中国乡村旅游研究述评》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》2006年第2期;李红波、张小林:《乡村性研究综述与展望》,《人文地理》2015年第1期。

[3]王德刚:《乡村生态旅游开发与管理》,济南:山东大学出版社,2010年,第24~39页。

[4]何景明:《国外乡村旅游研究述评》,《旅游学刊》2003年第1期。

[5]Bill Bramwell,Bernard Lane:Rural Tourism and Sustainable Rural Development,UK:Channel View Publications,1994.

[6]熊凯:《乡村意象与乡村旅游开发刍议》,《地域研究与开发》1999年第3期;陈文君:《我国现代乡村旅游深层次开发探讨》,《广州大学学报(社会科学版)》2003年第2期。

[7]吴必虎:《区域旅游规划原理》,北京:中国旅游出版社,2001年,第270~271页。

[8]熊凯:《乡村意象与乡村旅游开发刍议》,《地域研究与开发》1999年第3期。

[9]陶玉霞:《传统乡村根性意象旅游感知的实证研究——以郭亮村为例》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年04期。

[10]朱鹏程、李红波:《基于村民感知的江南乡村意象研究》,《湖北农业科学》2017年15期。

[11]丛昕、董婧:《从山水田园诗看乡村景观意象的营造》,《艺术百家》2013年S1期。

[12]王丽莉、魏丽英:《浅谈乡村意象的保护与再造》,《现代经济信息》2013年01期;张昊宇、周鹏:《乡村旅游中乡村意象的保护与再造刍议》,《牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版)》2012年第5期。

[13]尤海涛、马波、陈磊:《乡村旅游的本质回归:乡村性的认知与保护》,《中国人口·资源与环境》2012年第9期。

[14]Krippendorff K:Content analysis:An introduction to its methodology,Newbury Park,CA:Sage Publication,1980.

[15]王永明、王美霞、李瑞、吴殿廷:《基于网络文本内容分析的凤凰古城旅游地意象感知研究》,《地理与地理信息科学》2015年第1期。