应激性生活事件与超重/肥胖青少年内化问题:应对方式的中介作用*

2018-03-09郑钟艳梁晶晶余暕暕彭子文

郑钟艳 韦 臻 梁晶晶 余暕暕 彭子文**

(1.华南师范大学心理应用研究中心,心理学院,心理健康与认知科学广东重点实验室,广州 510631;2.深圳市妇幼保健院,深圳 518017)

1 引 言

超重和肥胖是儿童青少年主要的公共卫生问题,近年来随着我国经济的快速发展和生活方式的改变,青少年超重、肥胖的检出率在不断攀升。2014年中国7~18岁学生的超重及肥胖检出率为19.4%(41608/214354)(王烁等,2017)。而与1985年相比,2014年广州市7~18岁儿童青少年超重、肥胖检出率分别从1985年的0.55%、0.04%上升至2014年的9.2%、5.43%,29年间的年均增长速度分别高达10.2%、18.45%(陈静仪,2016)。可见,超重、肥胖青少年是一个数量庞大且不容忽视的群体。此外,青少年肥胖与多种心血管疾病和代谢性疾病密切相关,如高血压、高血脂症和二型糖尿病等。

关于肥胖给青少年身体健康带来的影响已有大量研究,然而,除了身体健康问题,肥胖青少年的心理发展和适应也面临着极大的挑战:低自尊、生活质量下降,并且受影响的肥胖青少年更容易出现共患病(Fonsecaet al.,2011)。同时,相比于体重正常青少年,肥胖青少年的抑郁、焦虑等情绪困扰是更常见的心理问题。研究表明,与正常体重的同龄人相比,超重、肥胖青少年报告自己的健康状况更差:他们比同龄人更容易将自己描述为“不快乐”,并且出现烦躁不安或脾气暴躁的频率更高(Fonseca et al.,2011)。内化问题(internalizing problems)被定义为个体所经历的一些消极的、不愉快的情绪,主要表现为焦虑和抑郁。有研究发现,尽管肥胖与心理障碍共同发生的可能性因种族而异,但研究中较一致的结论是,抑郁症、焦虑症和进食障碍与体重增加有密切关系(Herget et al.,2014)。此外,Tajik等人(2015)综述了1980~2014年间发表的有关肥胖青少年的实证研究,结果指出与正常体重同伴相比,肥胖青少年在抑郁、压力、孤独感、自尊水平等多方面表现出更多问题。由于内化问题具有内生性、可变性和潜伏性等特性,肥胖青少年进入青春期时,易将这种内隐的情绪转化为外显的情绪性进食,进而又增加其肥胖和相关慢性疾病的风险,因而陷入恶性循环。

应激性生活事件是指个体在生活中遭受到的急剧的、形成心理上强烈反响的重大事件,它极易形成负性的心理应激反应,一般通过改变神经内分泌等系统功能,造成生理、心理障碍,影响人的身心健康(Lillberget al.,2003)。除了内化问题,在情绪性进食(emotional eating)领域内,有关于应激(stress)诱导进食,进而导致肥胖的研究。对这一结果,研究中存在两种解释模型:一般效应模型和个体差异模型(Greeno & Wing,1994)。“一般效应”模型认为,所有生物体在应对压力(应激)时都会增加对食物的摄入量。而“个人差异”模型则假设个体的某些因素会决定压力是否导致过度进食,具体表现为肥胖的个体比正常体重的个体在应激状态下,更容易被诱导过度进食。此外,Cartwright等人(2003)对伦敦七年级学生的研究结果显示,个体感知到较高的压力与较高的脂肪消耗和不健康的零食量有关,最后作者得出结论,这种行为可能导致肥胖。所以,总结来说,与正常体重同伴相比,肥胖青少年在面对负性生活事件时,会激发其过度进食的欲望,导致经常暴饮暴食,这种行为反过来又会对肥胖个体产生消极影响,即增加其对自我的消极认识,并进一步导致内化情绪问题。

在如何减少影响内化问题的诸多因素研究中,个体在遭遇负性事件后的应对方式受到了国内外学者的广泛关注。应对方式是指个体在面对挫折和压力时所采用的认知和行为方式,又称作应对策略和应对风格,是个体的稳定因素与情境因素交互作用的结果(黄希庭等,2000)。根据应对的效果,可以将其划分为积极应对和消极应对。前者在应对困难和挫折时,常能采取“解决问题”和“求助”等积极、有效的应对方式,在生活中表现出一种成熟稳定的人格特征和行为方式;后者则相反,在生活中常以“退避”、“自责”和“幻想”等消极、无效的应对方式来应对应激环境或实践,表现出一种神经症性的人格特征,情绪和行为均缺乏稳定性(肖计划,许秀峰,1996)。研究表明,中学生较多使用问题解决这一积极应对方式,较少使用发泄与幻想这一消极应对方式(李宏利,雷雳,2005)。而最近的一项研究则发现,缺乏应对策略(如问题解决和寻求社会支持)与糖皮质激素升高有关,并因此假设应对策略可能是肥胖的潜在预测因素,也可能是在压力与肥胖之间起调节作用(Rueggeberg et al.,2012)。

已有研究证实了应激性生活事件与内化问题的密切关系,发现中学生的生活事件应激量越大,亚健康状况可能越严重(陈燕等,2012),同时,应对方式可能在其中起一定的中介作用,即合理的应对方式可以减缓应激,对青少年身心健康的促进有积极作用,而消极的态度和退缩的应对方式则会进一步增加应激事件的强度,从而影响其心理健康和生活质量(Menget al.,2011;陈燕等,2012)。但目前,国内外关于应对方式在应激性生活事件与内化问题间作用机制的研究,主要集中在正常青少年群体和大学生群体(阳锡洲,王志平,2008;陈燕等,2012),以超重肥胖青少年作为研究对象的相关研究较少。基于以上对肥胖与内化问题、应激事件和应对方式的相关理论和近缘证据的支持,本研究以超重肥胖青少年为研究对象,以肥胖人群中常见的内化问题为研究重点,探讨应对方式在超重肥胖青少年应激性生活事件与内化问题之间的关系和内在作用机制。一方面有利于促进我们对肥胖的风险因素及形成原因的认识,同时,也可为预防和控制超重、肥胖青少年群体心理卫生问题寻求可操作的途径。综上所述,本研究的假设是:(1)应激性生活事件与超重肥胖青少年内化问题呈正相关;(2)应激性生活事件对超重肥胖青少年内化问题的影响是通过应对方式这一中介因素实现的。

2 研究方法

2.1 被试

采用方便取样,在广州选取三所普通中学,抽取初一、初二、高一、高二共17个班级的学生,统一在课堂时间进行施测,问卷数据与人体测量学数据在同一周收集。共发放调查问卷1639份,经整理回收有效问卷1601份,有效回收率97.68%;并对同一批学生进行体质测量,参加体质测量的学生共1618名,经整理获得1518份有效数据,有效回收率93.82%。将问卷数据与人体测量数据进行合并最后纳入分析的数据共1438份。其中男生627人,女生811人;初一年级学生351名(24.41%),初二年级学生341名(23.71%),高一年级学生372名(25.87%),高二年级学生374名(26.01%)。年龄范围在12~18岁,平均年龄15.34±1.81岁。

2.2 工具

2.2.1 自编一般人口学资料问卷

包括性别、民族、出生日期、就读学校、年级、班级、家庭所在地、户口、是否独生子女、家庭类型、父母受教育程度、父母职业和家庭经济状况等。

2.2.2 应激性生活事件量表

应激性生活事件量表包含83个项目,询问最近半年可能经历过的生活情境或遇到过的生活事件。主要包括家庭有关事件、学校有关事件、人际关系及自我有关事件共82个项目及总评应激事件对自己的影响1题。所有的相关事件按照有无发生及发生后对自己造成的影响从无、轻、中、重到极重评0~6分,累计各个应激事件得分即为各维度应激强度值。在本研究中,该量表各维度的内部一致性信度系数介于0.923~0.942。

2.2.3 特质应对方式问卷(Trait Coping Style Questionnaire,TCSQ)

采用姜乾金编制的特质应对方式问卷(姜乾金,祝一虹,1999),用于反映个体存在的那些具有相对稳定性的、与人格特质有关的应对策略,共包含20个条目,每个条目按照“从不这样”“很少这样”“有时这样”“常常这样”“总是这样”依次记1~5分。分为消极应对(negative coping styles,NC)和积极应对(positive coping styles,PC)两个因子。NC或PC得分越高,说明越倾向于采取消极或积极的应对方式。在本研究中,NC和PC的内部一致性系数分别为0.878和0.872。

2.2.4 抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)

抑郁自评量表由Zung于1965年编制(Zung,1965),是用于心理咨询、抑郁症状筛查及严重程度评定和精神药理学研究的量表之一。包含20个项目,其中10项为反向计分项目。采用四级计分,按照“没有或很少时间、少部分时间、相当多时间、绝大部分或全部时间”依次记为1~4分,得分越高,抑郁程度越严重。量表的内部一致性系数为0.862,在本研究中该量表的内部一致性系数为0.773。

2.2.5 焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)

焦虑自评量表由Zung于1971年编制(Zung,1971),与抑郁自评量表(SDS)十分相似,用于衡量受试者焦虑状态的轻重程度包含20个项目,其中5个项目为反向计分,采用四级评分,按照“没有或很少时间、少部分时间、相当多时间、绝大部分或全部时间”依次记为1~4分,得分越高,焦虑程度越严重。量表的重测信度为0.777,在本研究中该量表的内部一致性系数为0.742。

2.2.6 人体测量学指标及超重、肥胖青少年的筛选

测量身高、体重、腰围与臀围等指标时在温度适宜的空调房间内进行,学生穿着轻薄内衣、赤脚。腰围与臀围的测量由有经验的技术人员用软尺测量。身高与体重用自动仪器(恒刚SG,中国上海)测得;根据“中国学龄儿童青少年BMI超重、肥胖筛查分类标准(WGOC)”(中国肥胖问题工作组,季成叶,2004)对学生的体质状况进行超重和肥胖的筛查,BMI的计算公式为:体重(kg)/身高(m)2(Daniels et al.2005)。

2.3 统计方法

采用SPSS 19.0软件对数据进行录入与分析,首先,对主要研究变量进行描述性统计;其次,采用Pearson相关分析考察各主要变量之间的相关关系;最后,依据方杰、张敏强和邱皓政(2012)提出的中介效应检验的新程序偏差校正的百分位Bootstrap,采用Hayes和Preacher(2014,2008)编制的SPSS宏程序(PROCESS is written by Andrew F.Hayes,http://www.afhayes.com),通过抽取5000个Bootstrap样本,估计中介效应的95%置信区间进行中介效应检验。

3 结 果

3.1 青少年超重、肥胖的流行状况

根据WGOC的筛选标准,按年龄-性别区分被试的超重、肥胖状态。将所有学生按BMI分为正常组1193人(82.96%)和超重/肥胖组245人(17.04%),超重/肥胖组体质指数(BMI)21.12±3.98kg/m2,正常组BMI 19.48±4.25kg/m2,两组差异显著(t=35.26,p<0.001,Cohen’sd=0.38),在其他肥胖指标腰围(t=22.49,p<0.001,Cohen’sd=0.39)、腰臀比(t=8.97,p<0.001,Cohen’sd=0.28)上也具有显著差异。检验正常组与肥胖组在内化问题(抑郁、焦虑)、应激性生活事件与应对方式上的差异,结果显示,超重/肥胖青少年在抑郁得分上显著高于正常体重青少年(t=2.95,p=0.003,Cohen’sd=0.23),而在焦虑得分上无显著差异(t=1.07,p=0.29);在应激性生活事件的人际(t=2.84,p=0.006,Cohen’sd=0.18)、自己相关事件上(t=2.51,p=0.035,Cohen’sd=0.21)超重肥胖组显著高于正常组;而两组在积极应对方式上差异不显著(t=0.98,p=0.16),在消极应对方式上,超重肥胖组显著高于正常体重组(t=3.48,p<0.001,Cohen’sd=0.35)。具体见表1。

表1 不同体重青少年在内化问题、应激性生活事件、应对方式上的差异

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。下同。

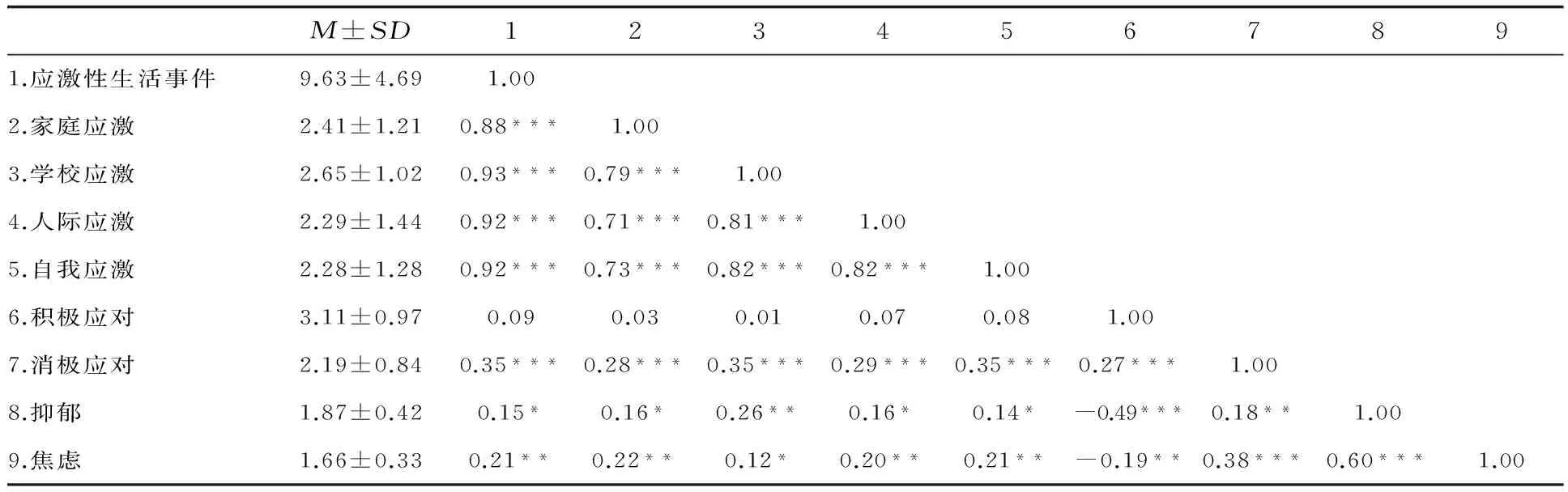

3.2 各变量的描述统计及相关分析

将应激性生活事件、应对方式与超重、肥胖青少年抑郁和焦虑进行Pearson相关分析,从表2结果看,应激性生活事件分别与抑郁(r=0.15,p=0.023)、焦虑(r=0.21,p<0.001)和消极应对方式(r=0.35,p<0.001)的正相关显著,且应激性生活事件的各个维度与抑郁、焦虑及消极应对方式也均呈显著正相关。其次,虽然积极应对方式与抑郁(r=-0.49,p<0.001)、焦虑(r=-0.19,p<0.01)呈负相关,但与应激性生活事件(r=0.09,p=0.67)及各个维度的相关均不显著。根据温忠麟,侯杰泰和张雷(2005)的观点,如果一个变量与自变量或因变量相关不大,它不可能成为中介变量,因此在之后的中介效应检验中只考察消极应对方式的中介作用。

表2 描述性统计结果和变量间的相关分析

3.3 模型验证分析

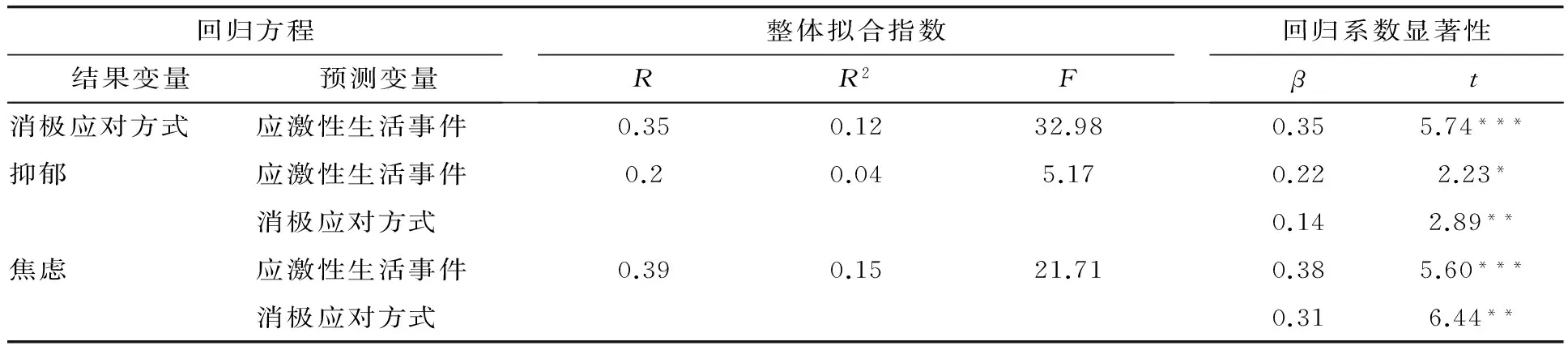

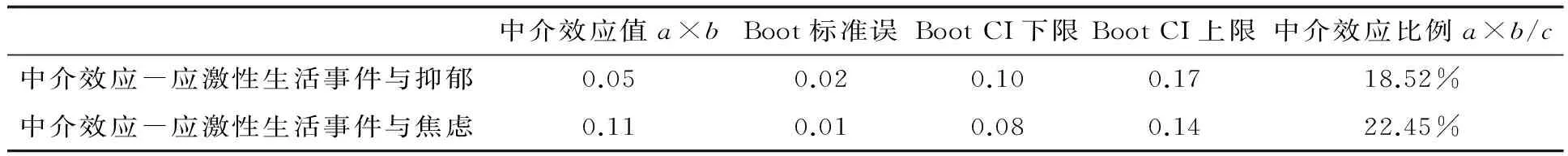

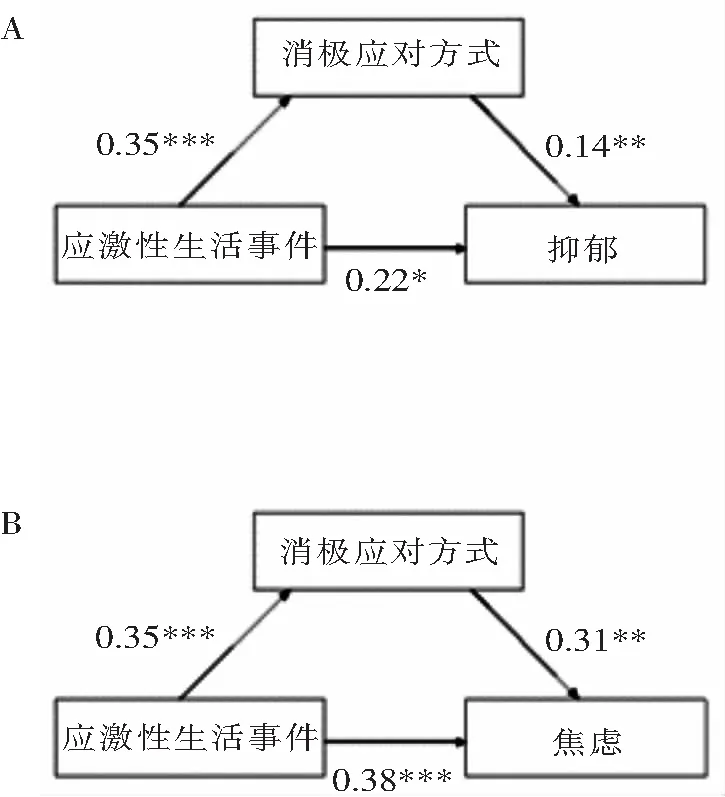

分析消极应对方式在应激性生活事件对超重、肥胖青少年内化问题(抑郁、焦虑)影响中的中介作用。回归分析的结果表明:应激性生活事件能显著地正向预测超重、肥胖青少年抑郁和焦虑(β1=0.22,t1=2.23;β2=0.38,t2=5.60,ps<0.05),而应激性生活事件对消极应对方式的直接预测作用也非常显著(β=0.35,t=5.74,p<0.001);消极应对方式能直接正向预测超重、肥胖青少年抑郁和焦虑(β1=0.14,t1=2.89;β2=0.31,t2=6.44,ps<0.01)。(见表3)

表3 模型中变量关系的回归分析

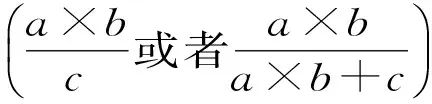

表4 消极应对方式的中介效应分析

图1 中介效应分析示意图

4 讨 论

本研究检验了应对方式在超重、肥胖青少年应激性生活事件对内化问题的影响中的中介作用。根据前人的研究,我们提出了以应对方式为中介变量的模型,结果部分证实了我们的假设,消极应对方式在应激性生活事件和超重肥胖青少年内化问题中起部分中介作用。统计分析的结果发现,本研究中,中学生超重肥胖的检出率为17.04%,低于2014年中国7~18岁学生的超重及肥胖检出率为19.4%(王烁等,2017),同时也低于王向军等(2017)的研究结果,但略高于秦秋兰、杨虹(2015)和谭亚菲等(2015)的研究结果。其原因一方面可能是近年来广州市城区学校加强了学生以及家长对营养健康的教育,以及在学校中开展体育“大课间”活动等(陈静仪,2016)。另一方面可能主要是由于筛选标准不同以及地区差异所致。从地区划分来看,我国儿童超重肥胖高发区主要集中在华北、华东地区,尤其是环渤海一带(薛红妹等,2014)。因而彼此间可比性不强,但在一定程度上也说明中学生超重肥胖比率的显著上升。此外,超重肥胖学生的抑郁水平显著高于一般人群,而焦虑水平两者差异不大,这与以往的研究相符(Birkley&Eckhardt,2015;Gariepyetal.,2010)。究其原因,超重和肥胖个体往往伴随着对体像的不满,而对身体的不满意也是抑郁症的一个风险因素。例如,在一项对2813名澳大利亚青少年的研究发现,对体型的满意度随着BMI的增加而下降,并可能预测随后的抑郁症(Goldfieldetal.,2010)。

相关分析表明,应激性生活事件的各个维度、消极应对方式与超重、肥胖青少年内化问题(抑郁、焦虑)两两之间存在显著正相关,而积极应对方式与应激性生活事件各维度相关性较低且不显著。提示应激性生活事件、消极应对方式可能是影响超重、肥胖青少年内化问题的风险因子。据此,构建了应激性生活事件、消极应对方式对超重、肥胖青少年内化问题的预测模型。进一步对中介模型进行检验发现,消极应对方式在应激性生活事件对超重肥胖青少年内化问题影响中起中介作用。一方面,应激性生活事件可以通过直接途径影响超重肥胖青少年内化问题;对于青少年来说,肥胖与青春期慢性应激之间的关系与其生物学和行为学特点有关(Pervanidou&Chrousos,2011)。例如,缺乏睡眠,情绪性进食冲动等行为被定义为应激状态。而应激会导致儿茶酚胺的分泌和胰岛素浓度的增多,这可能会导致青少年中心性肥胖(或腹型肥胖)(Foxetal.,2015)。而Hankin和Abramson(2001)提出的抑郁认知易感性-应激模型就强调了应激(在此意指应激性生活事件)与认知易感因素的交互作用对抑郁发生或复发的影响,认为有认知易感性的个体,在遭遇应激性生活事件时,更容易引发或复发抑郁。可见,本文发现应激性生活事件能影响超重、肥胖青少年内化问题是合理的。

同时,在超重、肥胖青少年中,消极应对方式在应激性生活事件对其内化问题的影响中起中介作用。这与现有应对方式可能在青少年中导致不同的健康结果的研究相一致(Shimanoeetal.,2011;谢爱等,2016)。超重和肥胖青少年通常自尊水平较正常体重青少年更低,对自己身体形象的评价也更消极,因而负性生活事件会激活其负性的自我认知,引发回避、压抑等消极的应对行为,如过度进食等。此外,根据肥胖的心身理论(psychosomatictheoryofobesity),食物被用作面对消极影响时的一种情绪防御,一方面会导致过度进食,反过来又会导致肥胖。此外,该理论还假设肥胖的个体为了应对这些负面的情绪状态而过度饮食,而正常体重的人面对挫折时则不会过度饮食,而是采用其他应对机制,如“解决问题”或“寻求帮助”等(Faithetal.,1997)。现有的研究也发现,收缩压较低与回避应对方式相关,但与积极重新评估的应对方式无关,Spoor等人(2007)也指出负性生活事件对不健康进食行为的影响取决于个体如何应对这些应激源,表明不同的应对策略可能导致不同的健康结果,如本研究所示。可能对于肥胖青少年来说,与其正常体重的同伴相比,他们更缺乏足够的情绪调节技能来成功有效地应对所遇到的负性生活事件,所以更倾向于采用逃避、幻想这样的消极方式缓解自身,进而强化了其内化问题。

综上所述,本研究揭示了应激性生活事件影响超重和肥胖青少年内化问题的作用机制,也对应激性生活事件对超重、肥胖青少年内化问题的内部影响机制做了进一步探索。超重、肥胖青少年在面临应激性生活事件时,在应对方式的选择上往往会表现出一定的倾向性。如何在生活和学习中指导超重、肥胖青少年有效利用积极的应对方式,增进其心理健康水平,消除因应激性事件带来的心理和行为的负面影响,是今后心理干预中应该深入考虑的问题。因此,培养和提高超重、肥胖青少年的挫折承受力和心理调适能力,在面对应激事件时避免使用消极、回避的应对方式而更多地采用积极应对方式,是促进其身心健康的关键。

5 结 论

本研究条件得出以下结论:①广州市青少年超重、肥胖检出率为17.04%。②应激性生活事件能直接预测超重、肥胖青少年的内化问题。③消极应对方式在激性生活事件与超重、肥胖青少年内化问题的关系中起部分中介作用。

陈静仪.(2016).广州市儿童青少年1985—2014年超重肥胖流行趋势.中国学校卫生,37(12),1915-1917.

陈燕,金岳龙,康耀文,郑丽,龚伟志,姚应水等.(2012).中学生的亚健康状况与应激性生活事件、应对方式.中国心理卫生杂志,26(4),257-261.

方杰,张敏强,邱皓政.(2012).中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望.心理发展与教育,28(1),105-111.

黄希庭,余华,郑涌,杨家忠,王卫红.(2000).中学生应对方式的初步研究.心理科学,23(1),1-5.

姜乾金,祝一虹.(1999).特质应对问卷的进一步探讨.中华行为医学与脑科学杂志,8(3),167-169.

李宏利,雷雳.(2005).中学生的互联网使用与其应对方式的关系.心理学报,37(1),87-91.

牛更枫.(2013).负性生活事件对大学生抑郁的影响:应对方式的中介作用和性别的调节作用.中国临床心理学杂志,21(6),1022-1025.

秦秋兰,杨虹.(2015).广西城市小学生超重肥胖相关影响因素分析.中国学校卫生,36(4),549-551.

谭亚菲,辛秀红,蚁金瑶,姚树桥.(2015).我国中学生超重肥胖的流行特征分析.中国临床心理学杂志,23(5),919-922.

王红,郝加虎,陶芳标,朱鹏,章景丽.(2011).消极应对方式在应激性生活事件与亚健康关联中的中介效应.中国学校卫生,32(8),943-945.

王烁,董彦会,王政和,邹志勇,马军.(2017).1985—2014年中国7~18岁学生超重与肥胖流行趋势.中华预防医学杂志,51(4),300-305.

王向军,杨漾,吴艳强,彭宁宁.(2017).上海市7~18岁学生1985至2014年的超重和肥胖流行趋势.中国循证儿科杂志,12(2),126-130.

温忠麟,侯杰泰,张雷.(2005).调节效应与中介效应的比较和应用.心理学报,37(2),268-274.

肖计划,许秀峰.(1996).应付方式问卷效度与信度研究.中国心理卫生杂志,10(4),164-168.

谢爱,蔡太生,刘家僖.(2016).不同负性情绪与应对方式对超重/肥胖青少年情绪性进食的影响.神经疾病与精神卫生,16(4),418-421.

薛红妹,刘言,段若男,周雪,成果.(2014).中国儿童青少年超重肥胖流行趋势及相关影响因素.中国学校卫生,35(8),1258-1262.

阳锡洲,王志平.(2008).生活事件及应对方式对网络成瘾大学生心理健康的影响研究.中国健康心理学杂志,16(12),1325-1327.

中国肥胖问题工作组,季成叶.(2004).中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准.中华流行病学杂志,25(2),97-102.

Birkley,E.L.,&Eckhardt,C.I.(2015).Anger,hostility,internalizingnegativeemotions,andintimatepartnerviolenceperpetration:Ameta-analyticreview.ClinPsycholRev,37,40-56.

Cartwright,M.,Wardle,J.,Steggles,N.,Simon,A.E.,Croker,H.,& Jarvis,M.J.(2003).Stress and dietary practices in adolescents.HealthPsychology,22(4),362-369.

Faith,M.S.,Allison,D.B.,Geliebter,A.(1997).Emotional eating and obesity:Theoretical considerations and practical recommendations.In S.Dalton(Ed.),Overweightandweightmanagement:Thehealthprofessional’sguidetounderstandingandpractice,Aspen Publishers,Gaithersburg,pp.439-465.

Fonseca,H.,Matos,M.G.,Guerra,A.,& Gomes-Pedro,J.(2011).How much does overweight impact the adolescent developmental process?ChildCareHealth&Development,37(1),135-142.

Fox,C.K.,Gross,A.C.,Rudser,K.D.,Foy,A.M.,& Kelly,A.S.(2015).Depression,anxiety,and severity of obesity in adolescents:Is emotional eating the link?ClinicalPediatrics,55(12),1120-1125.

Gariepy,G.,Nitka,D.,& Schmitz,N.(2010).The association between obesity and anxiety disorders in the population:a systematic review and meta-analysis.InternationalJournalofObesity,34(3),407-409.

Goldfield,G.S.,Moore,C,Henderson,K,Buchholz,A,Obeid,N,& Flament,M.F.(2010).Body dissatisfaction,dietary restraint,depression,and weight status in adolescents.JournalofSchoolHealth,80(4),186-192.

Greeno,C.G.,& Wing,R.R.(1994).Stress-induced eating.PsychologicalBulletin,115(3),444-464.

Hankin,Benjamin L,& Abramson,Lyn Y.(2001).Development of gender differences in depression:An elaborated cognitive vulnerability-transactional stress theory.PsychologicalBulletin,127(6),773-796.

Hayes,Andrew F,& Preacher,Kristopher J.(2014).Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable.BritishJournalofMathematical&StatisticalPsychology,67(3),451-470.

Herget,S.,Rudolph,A.,Hilbert,A.,&Bluher,S.(2014).Psychosocial status and mental health in adolescents before and after bariatric surgery:A systematic literature review.ObesityFacts,7(4),233-245.

Rueggeberg,R.,Wrosch,C.,Miller,G.E.,McDade,T.W..(2012).Associations between health-related self-protection,diurnal cortisol,and C-reactive protein in lonely older adults.PsychosomaticMedicine,74(9),937-944.

Lillberg,Kirsi,Verkasalo,Pia K.,Kaprio,Jaakko,Teppo,Lyly,Helenius,Hans,& Koskenvuo,Markku.(2003).Stressful life events and risk of breast cancer in 10,808 women:A cohort study.AmericanJournalofEpidemiology,157(5),415-423.

Meng,X.H.,Tao,F.B.,Wan,Y.H.,Hu,Y.,& Wang,R.X.(2011).Coping as a mechanism linking stressful life events and mental health problems in adolescents.BiomedEnvironSci,24(6),649-655.

Pervanidou,P,& Chrousos,G.P.(2011).Stress and obesity/metabolic syndrome in childhood and adolescence.IntJPediatrObes,6Suppl1(S1),21-28.

Preacher,Kristopher J,& Hayes,Andrew F.(2008).Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models.BehaviorResearchMethods,40(3),879-891.

Shimanoe,C.,Hara,M.,Nishida,Y.,Nanri,H.,Otsuka,Y.,Nakamura,K.,...& Tanaka,K.(2015).Perceived stress and coping strategies in relation to body mass index:Cross-sectional study of 12,045 Japanese men and women.PLOSONE,10(2),e0118105.

Spoor,S.T.,Bekker,M.H.,Van Strien,T.,& Van Heck,G.L.(2007).Relations between negative affect,coping and emotional eating.Appetite,48(3),368-376.

Tajik,E.,Latiffah,A.L.,Javadi,M.,& Mohammadzadeh,M.(2015).Stress,Depression and Obesity among Adolescents:A Narrative Review.PyrexJournalofNutritionandMetabolism.1(1),001-005.

Zung,W.W.(1965).A Self-rating Depression Scale.ArchivesofGeneralPsychiatry,12(1),63-70.

Zung,W.W.(1971).A Rating Instrument For Anxiety Disorders.Psychosomatics,12(6),371-379.