台州窑青瓷与海上丝路新证

2018-02-26周建灿杨跃鸣

周建灿,杨跃鸣

(台州市收藏文化研究会,浙江 台州 318000)

近两年来,台州市文物处、市收藏文化研究会组织了部分文博干部和研究会中的古陶瓷研究者,对台州市境内的古窑址进行了较系统地调研。期间,采集了大量的陶瓷标本与影像资料,并对台州窑陶瓷的发展脉络及风格特征有了较全面的了解。

台州窑经过长期地发展孕育,在六朝时期迎来第一个高峰。当时,台州的政治、经济中心在临海郡治所在地章安,窑址多分布于章安附近。唐宋时期,随着政治、经济中心的西迁与南移,制瓷中心也随之向西、向南迁移,温岭大溪、黄岩沙埠、临海梅浦等地窑业先后崛起,再次将台州窑陶瓷的生产推向鼎盛。这一时期,各地窑场众多,生产规模巨大,所产青瓷釉色光洁青翠,纹饰生动精美,除满足本地人们所需外,还远销海内外。

但由于台州窑发现较晚,学术界对其尚未形成清晰的认识,许多问题有待进一步探讨与研究。台州窑青瓷与海上丝绸之路的关系便是其中之一。台州窑青瓷大量用于出口外销的情况,台州资深文博专家金祖明在《台州窑新论》一文中就有专门论述:“唐、五代、北宋时期台州青瓷产品除就地销售外,大量的外销瓷直接从海门港出口,远销海外。当时外销的主要市场有日本、菲律宾、马来西亚、印尼等东南亚各国。”[1]而其提供的主要证据是:“在从菲律宾的Babuzanccgianc群岛出土晚唐至北宋青瓷碟,怡吉戈省出土晚唐至北宋青瓷壶,苏洛出土晚唐至北宋青瓷碗等。以上五件青瓷标本,菲律宾友人赠送给南京博物院作为珍贵藏品。笔者见到其中的几件,从其特征看,笔者认为是黄岩沙埠窑群的产品,当在晚唐至北宋时期远销到菲岛无疑。”[1]又根据叶文程先生及矢部良明《日本出土的唐宋时代的陶瓷》、白英译《中国陶瓷之美序言》所述,断定日本太宰府鸿胪馆址出土的釉下线刻草纹青瓷、日本京都市御室仁和寺丹堂迹出土粉盒、日本宁治市净妙寺迹出土执壶、日本京都市七条唐桥西寺迹出土灯盏、日本京都市上京区北野麂迹出土瓷碗、日本阿苏郡南小国叮千光寺佛县田遗址出土的修长暗绿色釉带宝盖形壶、能本县高桥南墓葬出土的双鱼瓷碟等为黄岩沙埠窑与温岭下员窑群所产青瓷器[1]。

金祖明从事台州窑陶瓷研究达数十年之久,对黄岩沙埠窑及温岭下员窑青瓷的特征应有一定的认知与鉴定能力,而南京博物院所藏出土于东南亚的五件青瓷标本其曾亲自参与鉴定,所以金祖明的论断是有其可信度的。

此外,1993年10月18日,由美国、英国、日本、印尼、捷克五国九位古陶瓷专家组成的ZA-11009文化艺术团,考察了临海博物馆馆藏的临海古窑址出土的瓷器标本。他们认为在菲律宾、日本等东亚国家出土的部分中国瓷器或为许墅、梅浦窑所产青瓷器[2]。这是台州窑青瓷经海上丝路外销的又一重要证据。

不过,稍显遗憾的是南京博物院所藏五件青瓷标本在当时未能留下清晰的图像资料。而ZA-11009文化艺术团的专家们也没有提供东亚各国出土的具有许墅、梅浦窑风格的青瓷标本照片。所以,唐宋时期,海上丝路的终点(即东亚各国)出土了台州窑的青瓷产品,依据的仅仅是金祖明及相关专家的叙述,尚无明确的实物及照片为证,不足以让人百分之百地信服。这也是台州窑乃海上丝路源头之一的观点无法得到学术界普遍认可,以至于影响甚微的重要原因。

其实,据相关史籍记载,在唐宋时台州与日本、朝鲜间已有广泛的海上贸易。南宋《嘉定赤城志》所记东镇大山(今称大陈岛)和高丽头山(今称高梨头)的条文,都把高丽头山说成“舟之往高丽者,必视之以为准焉”[3]的天然航标。在此期间,有史料可查的台州海商有崔铎、周文裔、陈惟忠、陈惟积等。《日中文化交流史》记有唐乾符四年(877)台州商人崔铎等63人从临海出发,行至日本筑前;又记宋天圣四年(1026),台州商人周文裔从日本返航[4]。与此同时,黄岩县城和台州府城(治在临海县)还分别建有供外商居住的“新罗坊”和“通远坊”。台州商人及新罗(古代朝鲜半岛国家之一)等国外商侨民将台州的物产销往世界各地,见证了台州对外贸易的繁华。既然台州与日本、朝鲜等国的贸易往来如此频繁,而海上丝绸之路对外贸易又以陶瓷为大宗,外销货物当中载有台州窑青瓷应是大概率事件。所以,除了金祖明等专家所提供的证据外,必然还会有新的实物标本在海上丝路途经之地或目的地被发现,以证明台州窑与海上丝路的密切关系。

在朱勇伟、陈钢所著《宁波古陶瓷拾遗》(以下简称《拾遗》)一书中就辑录有台州窑青瓷标本,这可作为台州窑青瓷外销的重要物证。《拾遗》编辑了近千件古陶瓷标本的图像及文字资料,这些标本为两人在宁波市城市改造过程中于建筑工地寻觅搜集而得,大都出自宁波老三区(海曙、江东、江北)及镇海等地[5]。老三区地处姚江、奉化江、甬江交汇处,即三江口。至唐代,由于三江口独特的地理优势及浙东运河的开通,其所在的明州港迅速成为中国四大对外贸易港口之一,而瓷器,是明州港繁荣的基础。晚唐,各地所产青瓷依托明州港大量销往海外,遍及今东亚、东南亚、南亚、西亚乃至非洲等国家和地区。五代,吴越钱氏政权对明州港与越地制瓷业非常重视。后梁开平元年(907),钱鏐在明州等沿海港口设置了管理国内南北沿海贸易与海外市舶贸易的机构“博易务”。后梁开平三年(909),为进一步发展海外贸易,钱鏐又在明州出海口设置了望海县,由此,港口建置进一步完善,海外贸易更趋发展,明州港成为吴越对外贸易的主要口岸。北宋,朝廷非常重视明州港口海外贸易的发展。吴越纳土归宋当年,即太平兴国三年(978),宋朝廷在杭州设立了两浙路市舶司,以辖管杭州、明州的市舶事务,淳化间还一度移司于明州,后虽有兴废,但明州港在对外贸易的重要地位一直未变。神宗熙宁年间,甚至明确并限定明州港为北宋朝廷签证发舶去日本、高丽的特定港口。所以,唐宋时期明州港作为海上丝绸之路的始发港之一,这一点是确凿无疑的。而朱勇伟、陈钢在明州港遗址所采集到的众多陶瓷标本,便是其重要物证,同时也为研究海上丝路提供了丰富的实物资料。

《拾遗》所录陶瓷标本以青瓷居多,书中一般将它们定为越窑或越窑系产品。越窑的中心窑场在宁波上林湖及东钱湖周边一带,但越窑系及具有越窑风格的窑场则遍布浙江各地,台州各处窑业便是其中代表。由于受上林湖等中心窑场的影响及技术辐射,台州窑生产的青瓷与越窑青瓷在风格特征上极为相似。但是,台州窑在长期的生产实践中,因水土差异及地域文化的作用,到五代宋初在釉色、纹饰等方面形成了较鲜明的地域特征。正是根据台州窑(尤其是沙埠窑)自身特有的装饰手法,笔者在《拾遗》中发现了许多台州窑产品。以下便是可以明确认定为台州窑青瓷的。

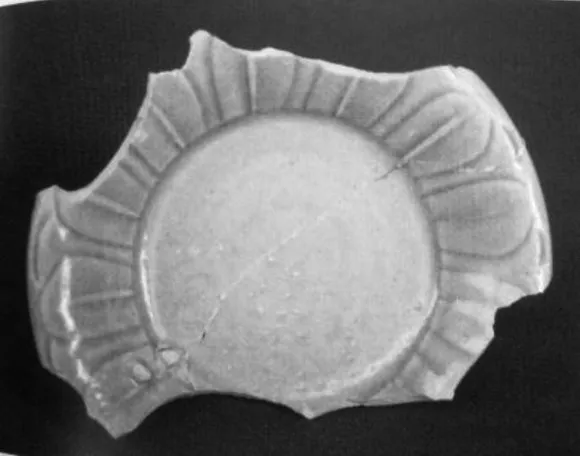

《拾遗》第53页3-013青瓷鹦鹉纹大盘标本(图1)。该盘采集于海曙区某工地弃土,主体纹饰为两只首尾相接的鹦鹉,间以牡丹纹及篦点篦划纹,整体画面形象生动。作者也认识到“这种深刻纹饰的类似残片在越窑系中黄岩窑①主要指黄岩沙埠窑群,上世纪60年代,故宫博物院冯先铭在文章中将其定名为“黄岩窑”。此后,一些考古理论辞书上,亦沿用“黄岩窑”之名。本文为了使台州窑中各窑场在名称上有一个明确的界定与区分,采用“黄岩沙埠窑”这一名称。址也有发现”[6]。其实这种鹦鹉纹大盘残片在沙埠窑窑址发现较多(图2),且为沙埠窑仅见,其他窑场均无类似发现。著名陶瓷专家冯先铭先生在1965年《文物》杂志上发表的《新中国陶瓷考古学的主要收获》曾有此论述:“黄岩窑釉多青绿色,为越窑系瓷器中的上好釉色。纹饰也多种多样,刻花鹦鹉大盘标本具有黄岩特征,在越窑系及浙江省同期瓷窑中均无此种装饰。器物及纹饰都具有典型的五代作风。”[6]

图1 青瓷鹦鹉纹盘(残)

图2 素胎鹦鹉纹盘(残)

《拾遗》第61页3-037青瓷莲瓣纹执壶盖残片(图3)。此件从器型看似盘,折口沿,卧足。药行街“都市仁和中心”地块出土。之所以将其确定为沙埠窑产品,因为在窑址出土有同类残片,在器型、釉色、装饰手法上与之高度吻合,其中一件收藏于台州市收藏文化研究会标本室(图4)。还有一件藏于私人藏家,且与执壶残件组合配套,依此可以明确此器原为青瓷执壶盖。既然有执壶盖的发现,还可以推断当年必有相应青瓷执壶随之而来。

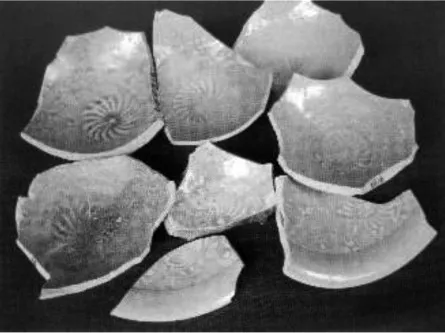

《拾遗》第61页3-038青瓷印花碗残片(图5)。对于该标本作者如是描述:“此类残片宁波出土甚多,为仿耀州窑产品,与广州西村窑也酷似。[5]”为此作者还在第63页3-041呈现了一组宁波三江口及镇海区出土的印花盏残片(图6),并标明这些仅为其中一部分,可见此类出土之多。而此类印花碗盏,笔者可以明确将其定为沙埠窑产品,因为这在黄岩沙埠一带所出较多,且与其风格一般无二(图7)。甚至有人还从窑址区拾得印花模具(图8),为我们提供了碗盏之上模印各种纹饰的实物例证。在瓷器之上施以印花工艺较刻划更为简便,极大提高了生产效率,同时降低了生产成本,使其价廉物美。这也让此类碗盏能够畅销各地甚至远销海外具备了较强的市场竞争力。

图3 莲瓣纹执壶盖(残)

图4 莲瓣纹执壶盖(残)

图5 青瓷印花碗(残)

图6 印花盏残片标本

图7 青瓷印花碗(残)

图8 印花碗残片及印模

除此之外,笔者还在书中发现许多有台州窑风格特征的陶瓷标本,由于未见实物,无法详察其细部特征,暂时归入可能为台州窑产品的行列,现举几例:

《拾遗》第55页3-020青瓷刻划对蝶纹盘残片(图9)。此件出土于药行街“中保大厦”地块,釉色淡雅,刻画细腻,对蝶纹为唐宋陶瓷中常见纹饰,但此种刻划带浅浮雕的效果,为临海许墅、梅浦窑典型风格,其它窑场很少见。加上釉色青绿,类似许墅、梅浦窑中的上好釉色,所以其为台州窑产品的可能性颇大。

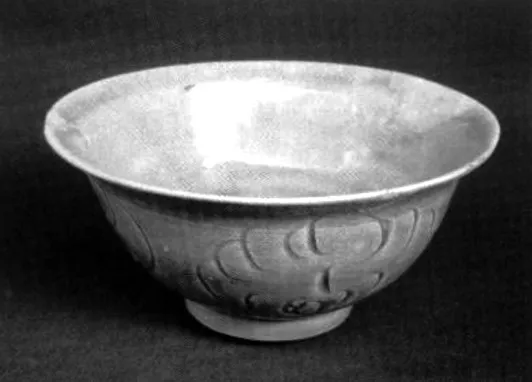

《拾遗》第62页3-040刻划青瓷碗(图10)。该件全器施青黄釉,外腹寥寥数笔刻饰花卉4朵,此种釉色与纹饰在沙埠窑青瓷中较常见。

图9 青瓷刻划对蝶纹盘(残)

图10 刻划青瓷碗

《拾遗》第38页2-049青瓷盘。胎体较薄,釉色青黄,类似瓷盘台州藏家见有收藏。

《拾遗》第38页2-052青瓷葵口残盘。该盘出土于药行街“境清禅寺”遗址,内壁出筋将盘分成五瓣,卧足底,釉色玻璃质感强。此种特征瓷盘在沙埠窑中亦常有发现。

另外,《拾遗》中许多青瓷标本的器型与纹饰在台州诸窑中也较为普遍,有些甚至台州窑风格比较明显,但为了确保择选上的准确性,不予录入。即便如此,仅就以上所列青瓷标本,便足以验证唐宋时期大量台州窑青瓷通过海运至宁波(即明州港)这一不争的事实。而明州港作为唐宋海上丝路的重要港口及陶瓷之路的主要港口,台州窑青瓷运达此地,外销必然是其主要目的。台州与宁波同处东南沿海,一衣带水,自古联系紧密。及至唐宋,经济繁荣,对外贸易发达,海上丝路兴盛,明州港成为主要港口,处于其辐射区域之内的台州沿海各港成为它的下游港口。五代、北宋政府设立博易务、市舶司等对外贸易管理机构,台州各港口亦归其管辖,甚至到南宋时期,一度专管明州(宁波)与台州两地。由此,台州窑青瓷外销的路线基本明了,即由台州各地窑场通过内河将青瓷集中到黄岩、临海、海门等港,然后装船运往明州港,在此加以休整,或者重新装载,获得许可后,再远销海外。无独有偶,历史文献就有关于台州各港开出的商船经明州港出国的记载,如宋仁宗天圣九年(1031),台州商人陈惟忠等64人出明州港赴高丽贸易;宋仁宗宝元元年(1038),又有台州商人陈惟积与明州商人陈亮等147人到高丽[7]。

综上所述,宁波老三区工地发现的台州窑青瓷标本,为台州窑青瓷用于对外贸易、远销海外提供了新的证据,既可与文献所载唐宋时期台州与日本、朝鲜商贸往来的史实相印证,又在一定程度上验证了金祖明等专家所述的可靠性,亦足以说明台州窑与海上丝路之间的密切联系。

当然,如若能在海外丝绸之路的目的地或者在唐宋时期的沉船上发现台州窑青瓷标本,则是更为直接,更具说服力的证据。其实,目前已有在朝鲜、日本、香港、东南亚及海上丝路沉船上发现台州窑青瓷的相关信息,可惜皆未曾见有实物及清晰照片,这不能不说是一大遗憾。