3D T1黑血序列:颈动脉夹层诊断的得力助手

2018-01-15LuoY,NiuPP,郭珍妮

颈部动脉夹层是青年卒中的重要病因,在45岁以下缺血性卒中患者中高达10%~25%,颈部动脉夹层引起卒中的机制主要是动脉-动脉栓塞和血流动力学受损。早期准确的诊断可帮助患者选择合适的治疗方式以预防卒中的发生和复发。一般来说,颈部动脉夹层的诊断需要结合病史、临床表现和影像学等检查结果。但颈部动脉夹层的临床表现没有特异性,既可以表现为单纯头痛、颈部疼痛、Horner综合征、颅神经麻痹等局部症状,也可以表现为短暂性脑缺血发作、脑梗死、脊髓梗死、蛛网膜下腔出血等严重并发症。因此,影像学检查在颈部动脉夹层的诊断中至关重要。

数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)具有空间分辨率高和可动态观察等优势,一直被认为是颈部动脉夹层诊断的“金标准”。但由于费用昂贵、有创性且不能评价血管管壁改变的缺陷,其应用受到限制并逐渐被无创的影像学检查取代。随着核磁技术的进步和发展,磁共振血管成像(magnetic resonance angiography,MRA)联合轴位的二维(two dimensional,2D)T1黑血序列由于诊断的高敏感性、高特异性和无辐射的优势,成为诊断颈部动脉夹层的首选影像学检查。

但2D T1黑血序列有很多缺陷,例如对一个范围较大的病变需要分次扫描并且扫描时间长,对血管弯曲的部位不能很好显示等。三维(three dimensional,3D)T1黑血序列可以很好弥补这些缺陷。作为3D T1黑血成像的一种,既往研究初步证实三维各向同性T1加权容积成像(volumetric isotropic turbo spin echo acquisition,VISTA)可用于颈部动脉夹层的诊断。在此基础上,杨弋教授团队进行了一项前瞻性研究,分析了在3.0T核磁场强下3D T1VISTA序列对颈部动脉夹层诊断的价值,同时探讨了其局限性。

该研究前瞻性纳入了46例临床怀疑颈部动脉夹层的患者。全部患者都接受了3D T1VISTA序列检查,同时至少完成了颈部MRA、计算机断层扫描血管造影(computed tomography angiography,CTA)和DSA三种检查手段中的一种检查。颈部动脉夹层的最终诊断基于病史、临床表现和所有影像学检查结果。共有21例患者最终诊断为颈部动脉夹层。单纯依靠3D T1VISTA序列时,其中20例患者诊断为颈部动脉夹层。

同时研究还发现,在29例颈部动脉未发生闭塞的患者中,3D T1VISTA序列均能准确区分患者是否存在夹层,但是在17例颈部动脉闭塞的患者中,3D T1VISTA序列只能准确区分出11例患者是否存在夹层,而对其余的6例患者不能明确区分动脉闭塞的原因是否为夹层。

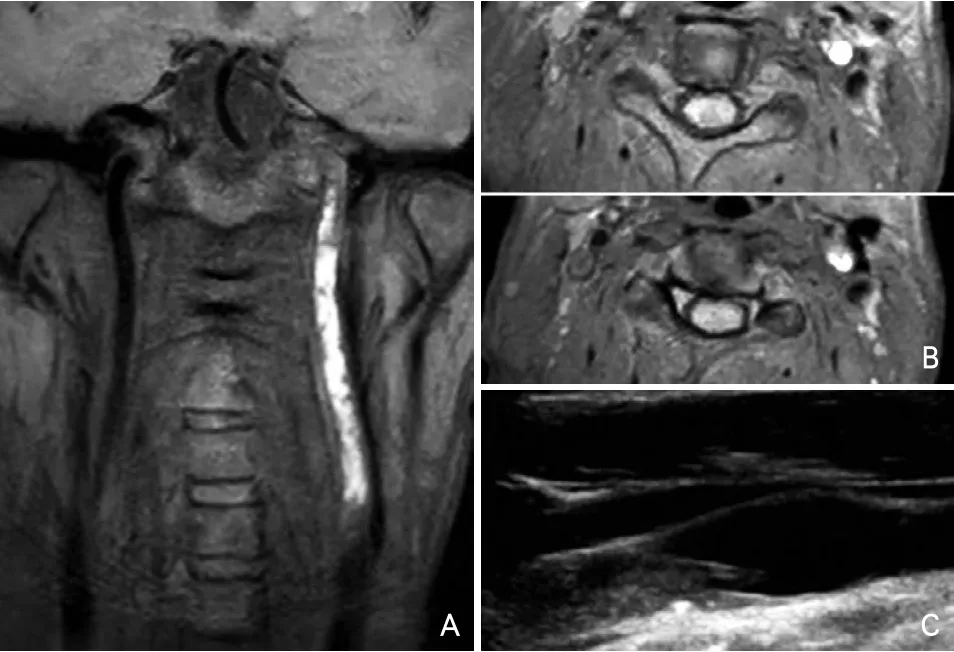

1号患者表现为头痛伴右侧肢体无力,多普勒超声和随后的CTA检查显示右侧椎动脉狭窄,提示夹层的诊断,随后3D T1VISTA序列证实了该患者患有右侧椎动脉夹层,影像资料见图1。

20号患者表现为失语伴右侧肢体无力,发病第15天时行多普勒超声显示左侧颈内动脉双腔征和内膜片,提示夹层的诊断。然而,在发病第26天时行3D T1VISTA序列检查却无典型的新月形高信号,因此其中一位影像学医生认为单纯凭借3D T1VISTA序列无法证实夹层的诊断,影像资料见图2。

综上,杨弋教授团队的研究发现在3.0T核磁场强下,3D T1VISTA序列对颈部动脉夹层有非常好的诊断价值。同时发现3D T1VISTA序列对部分急性颈部动脉闭塞的患者,明确区分高信号病变为壁间血肿还是腔内血栓可能并不容易,这需要进一步的研究去解决这个问题,比如3D T1VISTA的随访影像、对比增强成像或序列优化等。

3D T1VISTA序列对颈部动脉夹层的诊断有非常高的敏感性和特异性,但它仍然有自身的诊断缺陷。因此,本研究提示在颈部动脉夹层的诊断过程中需要综合病史、临床表现和影像学等检查结果做出最终诊断。同时应加快新一代影像学技术的研究和应用,促进其在临床疾病诊断过程中发挥更大的价值。

图1 1号患者的右侧椎动脉夹层影像

图2 20号患者的左侧颈内动脉夹层影像