沁水煤田玉溪井田煤系沉积环境及聚煤规律

2018-01-12岳立孝石彦强

岳立孝,石彦强

(1.山西省煤炭地质114勘查院,山西 长治 046000; 2.北京大地高科煤层气工程技术研究院,北京 10041)

0 引言

玉溪井田位于山西省沁水煤田南部,沁水县胡底乡境内,含煤地层为石炭二叠系,勘查中我们对钻孔岩心进行了认真观测编录,将岩心资料与测井曲线进行了详细对比分析,编制了各种分析图件,运用先进的沉积学理论深入研究,对本区的聚煤规律有了较为清晰的认识。

1 含煤地层的时代划分

近来研究发现石炭二叠系的各个阶都含有牙形刺分布,且化石量多、演化快、分布广。其中Streptognathodusisolatus即见于盆地相也见于台地相,分布广泛,广于亚洲(包括中国)、北美和欧洲各个地区[2],因此以牙形刺Streptognathodusisolatus的出现作为二叠系的开始,得到了国际地层委员会和国际地科联确定并推广使用[3]。

在以往的牙形刺化石鉴定中,由于标准不统一,当时并没有正确命名Streptognathodusisolatus这一标准化石,以致山西石炭二叠系的界线一直飘忽不定。2000年王成源、康沛泉在研究王志浩、李润兰(1984)山西太原西山剖面东大窑灰岩(L5).斜道灰岩(L4),毛儿沟灰岩(K2)和庙沟灰岩(L1)等灰岩中的牙形刺,发现原定名为S.gracilis.,其实就是S.isolatus,认为太原组的这四层灰岩应全部属二叠系,太原组庙沟灰岩(L1)的底界已非常接近二叠系的底界。又在王志浩、文国忠(1987)晋东南地区太原组的K4灰岩和K5灰岩牙形刺化石中,见到S.isolatus[6]。因此本区二叠系的底界应该在K2灰岩的底板以下,到K0后寺灰岩顶板以上。

动态聚煤模式认为煤系石灰岩底板与下伏煤层是连续沉积,一般不会出现沉积间断;而煤层底板常见古土壤层和根土岩,横向可见后生的下切河谷,是很好的暴露标志[7],即沉积间断标志。因此推荐将晋东南石炭、二叠系分界线定在牙形刺Streptognathodusisolatus首现的K2灰岩下伏的15号煤层底板与根土岩之间。

依据上述划分标准,采用新的石炭系二分、二叠系三分的方案,对照国际地层表(2008-2009)将本区含煤地层划分为石炭系上统本溪组(C2b)、晋祠组(C2j)和二叠系下统太原组(P1t)、山西组(P1s)。

2 含煤地层沉积特征、环境演化及聚煤规律

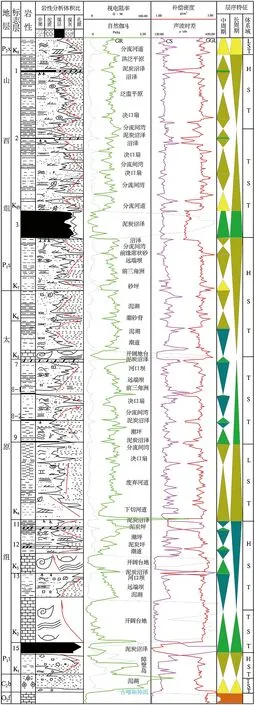

2.1 石炭系上统本溪组(C2b)(O2f顶-K1砂岩底)

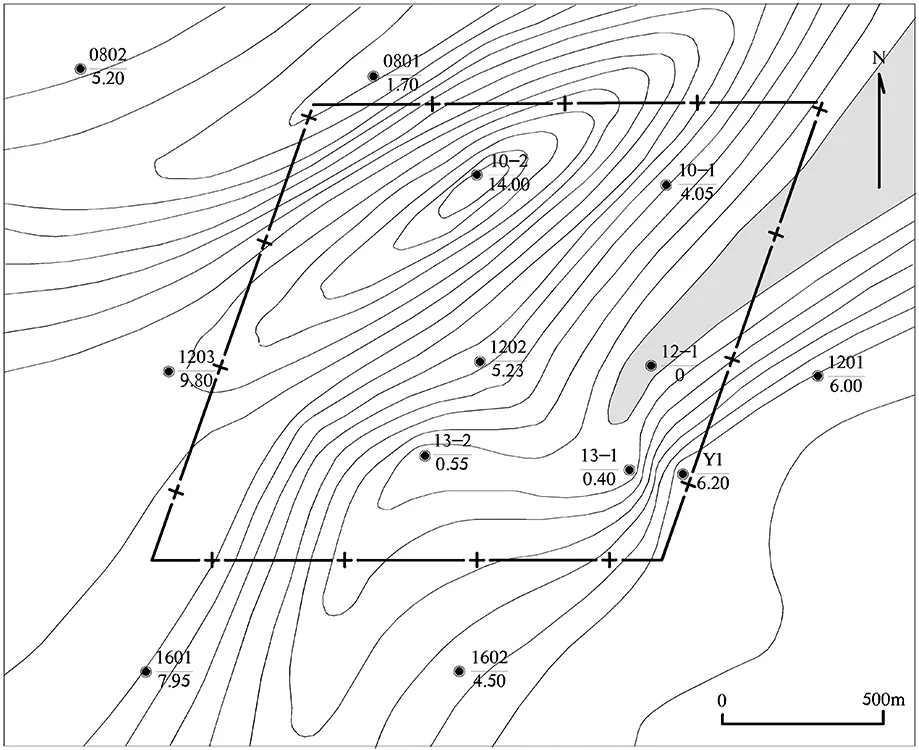

(1)沉积特征。本组与下伏奥陶系峰峰组(O2f)为平行不整合接触,厚度3.25(1202孔)~3.80m(13—1孔),平均3.53m为灰-深灰色含铝质泥岩,含鲕粒具星散状黄铁矿,均匀层理为主。底部0.8m±透镜状铁矿层(山西式铁矿)。上部含较多的植物化石。岩矿鉴定:含铝铁矿球粒。水化白云母片定向排列,并环绕菱铁球粒显示旋转构造及邹纹状层理。为澙湖沉积(图1)。

(2)环境演化。本区位于华北聚煤盆地中南部,晚古生代含煤沉积体系的形成和演化受华北聚煤盆地沉积动力学控制。中奥陶世末期,受西伯利亚板块(北部)和扬子板块(南部)双向俯冲,华北板块岩石圈在挤压挠曲中整体抬升,遭受长达约125Ma的风化剥蚀及地球化学作用,形成了凹凸不平的古喀斯特地貌,并残积了大量铁铝质黏土,当中石炭世本溪期海侵来临之时,对残积物进行改造运移,凹凸地形已逐渐“填平补齐”。

2.2 石炭系上统晋祠组(C2j) (K1砂岩底-15号煤层底)

(1)沉积特征。本组厚3.40(1601孔)~11.92m(0801孔),平均厚度6.41m,呈北厚南薄的趋势。至下而上为:

K1为细粒砂岩,厚1.0~1.80m,平均1.43m,灰白色薄层状,石英为主,硅质胶结,脉状层理,夹泥岩条带。岩矿鉴定:为石英砂岩、含少量高岭石及黄铁矿、分选差,不等粒结构,为障壁岛沙坪沉积。

K1顶-15号煤底:深-黑灰色泥岩粉砂岩、含铝泥岩、中夹中粒砂岩,含星散状黄铁矿,及黄铁矿结核,较多不完整植物化石,上部含菱铁矿结核,顶部丰富植物根化石。矿岩鉴定:泥岩主要为高岭石,砂岩以细粒结构为主,碎屑占85%主要为石英,偶见云母及电气石。为澙湖,潮坪及砂坝沉积。

(2)环境演化。根据地层沉积厚度及区域分析,本区海侵来自北部,区内以障壁岛-澙湖体系沉积为主,对有限的碎屑进行改造运移,地形已逐渐“填平”,为大规模泥炭沼泽发育奠定了良好的基础。

图1 玉溪3-1孔含煤地层沉积层序图Figure 1 Coal-bearing strata sedimentary sequence in borehole Yuxi No.3-1

2.3 二叠系下统太原组(P1t) (15号煤层底-K7砂岩底)

为主要含煤地层,厚76.65(13-1孔)~87.35m(1202孔),平均厚度82.99m,为典型的海陆交互相旋回沉积,根据岩性特征自下而上可分为二段。

2.3.1 太原组一段(P1t1) (15号煤层底-黄水沟砂岩底)

(1)沉积特征。本段标志层横向稳定,沉积结构清楚,以海侵石灰岩发育为特征。厚25.56~26.40m,平均28.98m,

底部为15号煤厚1.20m(1202孔)~2.00m(13-1孔)平均1.60m,全区可采。煤层为中条带状结构,亮煤为主,镜煤、暗煤次之,可见黄铁矿结核,煤质由下而上变好,原煤灰分(Ad)为15.35%~22.36%,平均18.86%,变化不大,下部灰分较高,中灰煤区(Ad>20%)位于西北角0801孔和西南角1602孔;原煤硫分(St,d)为4.93%~6.65%,平均5.79%,上部明显高于下部。为动态泥炭沼泽堆积。

(2)环境演化及聚煤规律。底部15号煤层形成于北海南陆向南海北陆的转换开始海水向北退出后废弃的广阔平坦的澙湖潮坪之上,地壳运动转为稳定、周边地势和缓、气候湿润、植物生长茂盛,为成煤提供了有利条件,连续广布纵横向动态发育的泥炭沼泽,由于早期距海岸比较近,偶然性风暴潮海水侵入泥炭沼泽,导致15号煤下部灰分、硫分较高;随着动态泥炭沼泽的进一步发育,泥炭沼泽内部已经基本脱离了海水及陆源碎屑侵入的影响,表现为淡水雨源泥炭沼泽堆积;早二叠世华北最大的海侵K2终止了本次泥炭堆积,并导致煤层上部硫分增高。

在K2石灰岩最大海侵基础上,盆地可容纳空间较大,沉积物注入量较小,盆地长期处于饥饿状态,泥炭沼泽只能在海退后期废弃的三角洲前缘及潮坪短暂发育,由于海侵海退频繁,不久就被下一次海侵淹没,未形成可采煤层。K4后海退作用加强,基准面下降,河流下切作用导致顶部K4石灰岩常受后期冲刷缺失。

2.3.2 太原组二段(P1t 2)

(2)环境演化及聚煤规律。本段开始盆地处于低水位时期,河流下切作用较强,冲刷早期10号煤、K4石灰岩至11号煤顶,由于海侵作用减弱,碎屑注入量增强,盆地经常处于半饱和状态,过渡型三角洲平原广布,本区位于分流河道发育带附近,决口频繁,未形成可采煤层。

2.3.3 山西组(P1s)(K7砂岩底-K8砂岩底)

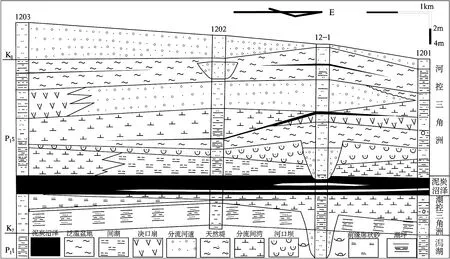

(1)为主要含煤地层,厚45.74~66.24m,平均51.73m。是在太原组最后一次海侵K6基础上发育的陆源碎屑过渡相沉积。厚煤层3号形成于沉积体系转换阶段。其层序自下而上为(图2)。

①K7砂岩厚0.60~9.30m,平均4.07m。主要为细粒砂岩、粉砂岩,局部为中粒砂岩,含黄铁矿结核及散晶,潮薄-微层状,层面含较多植物碎屑,潮汐层理发育。岩矿鉴定:碎屑65%,以石英为主,岩屑次之,含云母具少量菱铁矿。黏土泥含量20%,小团粒状的菱铁质占15%, 不规则状黄铁矿结核。

图2 山西组沉积剖面图Figure 2 Shanxi Formation sedimentary section

为潮坪沉积;厚砂体属潮道沉积。潮道冲刷下部K6石灰岩。

②K7顶-3号煤底,厚7.90~13.50m,平均11.20m。为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩及中细粒砂岩。薄层状,微层状潮汐,含菱铁矿结核及植物化石碎片。砂体较薄,大多能连成片,垂向多呈逆粒序,岩矿鉴定:下部泥质以水云母为主高岭石次之,含炭屑。中上部泥质含量40%以高岭石为主,水云母次之含炭屑。粉砂屑占30%,以石英为主,少量细条带状白云母,30%为小斑状微晶质铁矿;砂岩中为细粒结构,碎屑占65%,石英为主。岩屑次之,含长石。杂基占35%,主要为黏土矿物团块的有机炭屑。系受潮汐强烈改造的三角洲前缘状砂沉积。

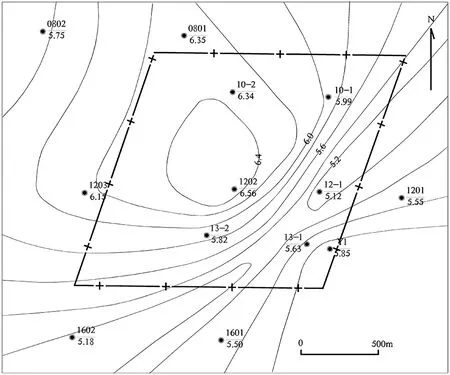

③3号煤厚5.12~6.56m,平均5.91m,层位及厚度均很稳定,煤层为中条带状结构,镜煤、亮煤为主,夹少量暗煤,属光亮型煤,显微组分以镜质组为主占81.6%,丝质组占18.4%。原煤灰分(Ad)为11.74%~16.52%,平均14.33%,变化不大,低灰带沿10-2孔和13-1孔呈NNW向分布;原煤硫分(St,d)为0.31%~0.40%,平均0.37%,主要为有机硫。系废弃潮汐三角洲前缘基础上发育的动态泥岩沼泽,东南条带状变薄,为后期河流冲刷所致。

图3 3号煤层厚度等值线图Figure 3 Isopach map of coal No.3

图4 3号煤层直接顶板泥岩厚度等值线图Figure 4 Isopach map of coal No.3 immediate roof mudstone

④三号煤顶板以深-黑灰色泥岩、粉砂岩为主、中厚层状、含丰富植物化石。厚0~17.58m,平均4.66m,不稳定。岩矿鉴定:伪顶炭质泥岩以高岭石为主,炭屑次之,含水云母;直接顶泥岩以水云母为主,高岭石次之,含炭屑。系三角洲分流间湾沉积。其上的K砂岩,厚0~8.91m,(12-1孔),平均3.93m,以中细粒结构为主、分选较好,含较多白云母片及菱质鲕粒,多为逆粒序,交错层理及脉状、波状层理。砂体为朵状重叠,横切面为透镜状。岩矿鉴定:碎屑含量40%,石英为主云母次之,含长石黏土矿物、有机炭泥质、呈条带状。菱铁矿含量,呈斑点与小团块呈半定向排列。属河口坝沉积。局部(12-1孔)正粒序,具大型交错层理、平行层理,底部夹泥岩包体。为分流河道沉积,东南部河道下切冲刷直至3号煤顶,对煤层有轻微的冲刷作用。

⑤K砂岩顶-K8底:为浅灰-灰色中细粒砂岩夹深-黑灰色泥岩、粉砂岩,1、2号等薄煤层及炭质泥岩。含植物化石。岩矿鉴定:泥岩高岭石为主,水母次之,含炭屑云母。为三角洲分流河道,决口扇,分流间湾等沉积。

(2)环境演化及聚煤规律。早二叠世早期为海侵作用末期,可容纳空间减小,潮汐作用增强,对有限的物源碎屑广泛运移、改造形成广阔平坦的海岸平原。随着海水进一步退出,泥炭沼泽广泛发育,由于海退作用较强,无旋回往返之动力,泥炭沼泽几乎未受海水影响,硫分较低;同时广布的沼泽植被被限制了物源碎屑注入,地表水细流化,能量降低,碎屑河流 只能在很窄的条带中垂向发育。泥炭沼泽得以在良性循环中可持续发展,形成层位及厚度均很稳定的3号煤层。其后构造作用增强,物源碎屑大范围侵入终止了本次泥炭聚积,同时局部河流下切冲刷导致煤层条带状变薄。此后碎屑注入量增大,三角洲分流河道发育,侧向决口,环境改变频繁。区内从此不再有可观的聚煤作用发生。

3 结论

(1)玉溪井田位于华北聚煤盆地中南部,含煤地层为石炭二叠系。

(2)为了与国际接轨,根据国际地层委员会和国际地科联确定并推广使用的,以牙形刺Streptognathodusisolatus的出现作为二叠系的开始及动态聚煤规律,推荐将本区石炭、二叠系分界线定在15号煤层底板与根土岩之间,便于推广和使用。

(3)对本区沉积特征进行了详细研究,对环境演化和聚煤规律进行了系统分析。

(4)本溪组以海侵为主的泻湖海湾铁铝岩沉积,晋祠组以海退为主的障壁岛-澙湖沉积,太原组为典型的海陆交互相旋回沉积,山西组为海侵末三角洲体系沉积。

(5)煤层形成于废弃碎屑沉积之上的动态泥炭沼泽,可采煤层的形成是成煤泥炭沼泽自身发育并对周围环境限制、引导的结果—动态聚煤模式。煤层厚度变化与基底环境关系不是太大,主要是继承其遗留的地貌垂向发育;后期环境的影响可能会更大一些,主要表现在对成煤泥炭层的下切冲刷作用,海侵下渗导致煤中硫分增高。

[1]石彦强.山西省沁水县玉溪井田3号煤层详查地质报告[R].北京:中煤地质工程总公司,2003.

[2]Jin Yugan, Brian F G, Galina V K, et al. An operational scheme of Permian chronostratigraphy. In:Jin Yugan, Utting J, Bruce R,eds.Paleoworld,No,4, Permian stratigraphy, Environment and Resource, Volume I, Palaeontology and stratigraphy.Nanjing:Nanjing University Press,1994,1~13.

[3]D avydov V I, G len ister B F, Sp inosa C, R it ter S M, Chernykh V V, Wardlaw B R, & Snyder W S. Proposal of A idaralashas Global Stratotype Section and Point (GSSP) for base of thePerm ian System. Ep isodes. 1998,21(1): 11-18.

[4]全国地层委员会.中国地层指南及中国地层指南说明书[M].北京:地质出版社, 2001.

[5]山西省煤田地质勘探公司114队,中国科学院南京古生物研究所.晋东南地区晚古生代含煤地层和古生物群[M].南京:南京大学出版社,1987.

[6]石彦强,等.东胜煤田锡尼布拉格勘查区煤层对比[J].2012,24(8):16-22.

[7]王成源,康沛泉.中国二叠索的底界[J].微体古生物学报,2000,17(4):378-387.

[8]石彦强,等.动态聚煤模式—兼论成煤植物在聚煤环境中的主导作用[J].中国煤炭地质,2009,21(Sup1):6-8,39.