基于生态阻力面综合构建法的三亚市景观格局分析

2017-12-19陈彩虹佘济云董雅雯

贺 丹,陈彩虹,佘济云,陆 禹,董雅雯

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

基于生态阻力面综合构建法的三亚市景观格局分析

贺 丹,陈彩虹,佘济云,陆 禹,董雅雯

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

为提高景观格局稳定性,增强生态网络的空间连通性,以MCR模型为基础,采用生态阻力面综合构建法、热点分析法、核密度分析法等方法,分析构建了海南省三亚市景观的生态源地、生态廊道、生态节点等组分,在此基础上对三亚市的景观格局进行了综合分析。结果表明:三亚市生态节点密度分布并没有出现特别松散或者特别集中的区域,其中密度较大的区域主要分布在吉阳区东北部和天涯区西南部,与热点分析的高值聚类区域和低值聚类区域基本相符。其中,三亚市一级生态节点共10个,全部分布在吉阳区,属非常重要生态节点,应优先建设;二级生态节点共14个,绝大部分分布在天涯区,属重要生态节点,应重点建设;三级生态节点共33个,随机分布在三亚市的四个区,属一般生态节点,应加强建设。研究成果可为三亚市生态环境建设提供科学的参考依据。

MCR模型;生态阻力面;热点分析;核密度分析;景观格局;三亚市

三亚市地处海南岛南端,是中国最南部的热带滨海旅游城市,居中国四大一线旅游城市之首。旅游业的蓬勃发展为当地带来了巨大的经济效益,同时也给三亚市的生态环境带来了巨大的威胁[1]。因此,改善三亚市生态环境,实现生态过程的平衡发展,提出景观格局优化措施,将为三亚市生态环境改善、旅游业可持续发展提供科学的依据,对三亚市生态文明建设意义重大。目前,国内外对于景观格局的研究主要是以Fomran[2]提出的景观格局优化理论和俞孔坚[3]提出的景观生态学理论为基础,以Knaapen[4]提出的最小耗费距离模型为方法,对不同区域进行了景观格局优化的研究,如张海鸥[5]以成都市为研究对象,采用最小耗费距离模型建立阻力面,对成都市不同时期景观生态安全格局动态变化进行了初步研究;刘杰等[6]以滇池流域为研究对象,以GIS空间技术为基础,采用最小耗费距离模型构建了生态源地、生态廊道、生态节点等景观组分,对区域景观格局进行了优化。虽然景观格局研究目前取得了较多的成就,但仍有很多问题值得探讨,如事物在空间上的相互影响对生态阻力面的影响[7],所选取的生态节点相互之间的影响及建设顺序等。本文以三亚市为研究对象,采用综合阻力面构建法构建生态阻力面、采用核密度分析和热点分析对生态节点相互之间的影响及建设顺序进行研究,探讨三亚市景观格局优化措施,为三亚市可持续发展提供科学依据。

1 研究区概况

海南省三亚市位于海南岛最南端,地处北纬 18°09′34″~ 18°37′27″、 东 经 108°56′30″~109°48′28″,东西长约 91.6 km,南北宽约 51 km,总面积1 919.58 hm2。三亚市东邻陵水县,西毗乐东县,南临南海,北依保亭县,地势北高南低,北部为山地和丘陵,南部为平原和台地,自北向南逐渐倾斜。三亚属于热带海洋性季风气候区,受南海海洋气候影响较大,长夏无冬,全年高温多雨,气温年较差小,有“天然温室”之称。三亚市范围内流域面积大于100 hm2的河流有4条,南部水库众多,水资源丰富。三亚市林地面积14.43万hm2[8-10],占全市土地面积的75.5%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

以三亚市1∶10 000地形图和2010年二类调查数据为基础,结合2015年遥感影像进行解译,合并地类,得到三亚市土地利用类型分布图。通过给不同地类赋阻力值和克里金插值法分别得到显性与隐性阻力面,运用空间主成分分析得到综合阻力面,再通过计算距离成本得到累计耗费表面。结合三亚市生态源地和累计耗费距离表面进行空间分析和水文分析,构建三亚市生态廊道和生态节点,并对生态节点进行热点分析和核密度分析,得出三亚市景观格局现状。

2.2 研究方法

2.2.1 生态源地选取

筛选生态服务功能价值高的景观类型定义为生态斑块,从中挑选规模较大、结构较优、对生态过程影响有决定性作用的生态斑块集合体作为生态源地[7]。

2.2.2 阻力面构建

(1)显性阻力面构建

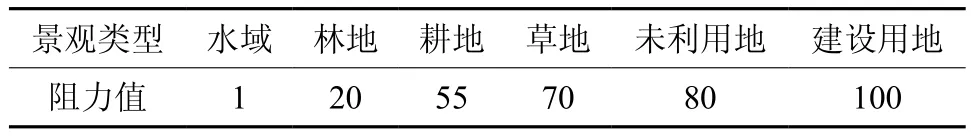

显性生态阻力面是从土地利用类型考虑,对不同的景观类型赋上相应的阻力值[11-12](表1)。

表1 各景观类型对应阻力值Table 1 The resistance value of different landscape patterns

(2)隐性阻力面构建

隐性生态阻力值是考虑事物在空间上的相互影响,采用克里金插值法构建,公式为:

式中:Z(x0)为未知样点值;Z(xi)为未知样点周围的已知样点值,λi为第i个已知样本点的权重,n为已知样本点的个数[13]。

(3)综合阻力面构建

综合阻力面同时考虑前面两者,采用生态阻力面综合构建法,对显性生态阻力面和隐性生态阻力面进行加权计算,公式为:

式中,Cr为综合阻力面,Dr为显性阻力面,Rr为隐性阻力面,a、b分别为显性阻力面和隐性阻力面所占权重(a+b=1),显性阻力面权值为0.7,隐性阻力面的权值为0.3[7,12]。

2.2.3 生态廊道构建

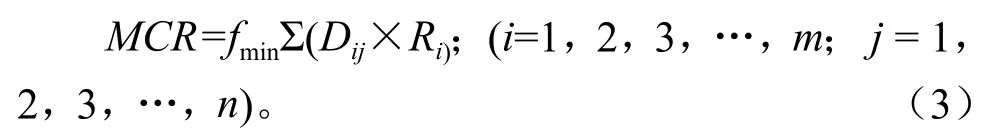

生态廊道是运用Arcgis中空间分析的最短路径分析得出,公式如下:

式中:MCR为最小累积阻力值,Dij为任意景观单元i与生态源地j在空间上的距离,Ri是指在这一运动中景观单元i的生态阻力值阻力值,m是指景观类型数量,n是指基本的单元总数[14-15]。

2.2.4 生态节点分析

生态节点是运用Arcgis中空间分析的山体阴影工具得到[16-17]。

(1)热点分析

其中xj是要素j的属性值,wi,j是要素i和j之间的空间权重,n为要素总数,且:

(2)核密度分析

核密度分析是通过离散点数据或者线数据进行内插的方法,对落入搜索区的点赋予不同的权重,离中心越近的点权重越大,越远则越小。

3 结果与分析

3.1 生态源地和生态阻力面分析

3.1.1 生态源地分析

选取宁远河、三亚河、藤桥河等67个面积大于10公顷的连续水域[18]作为“生态源地”(图1),总体分布特征是南部数量少规模大,北部数量多规模小。分析原因为三亚市南部沿海地区为三亚市城区,景观布局经过人为设计与重点建设,景观破碎度低,生态源地规模大;北部耕地和森林广泛,很大程度上保持了原生态景观类型,因而景观破碎度高,生态源地规模小。

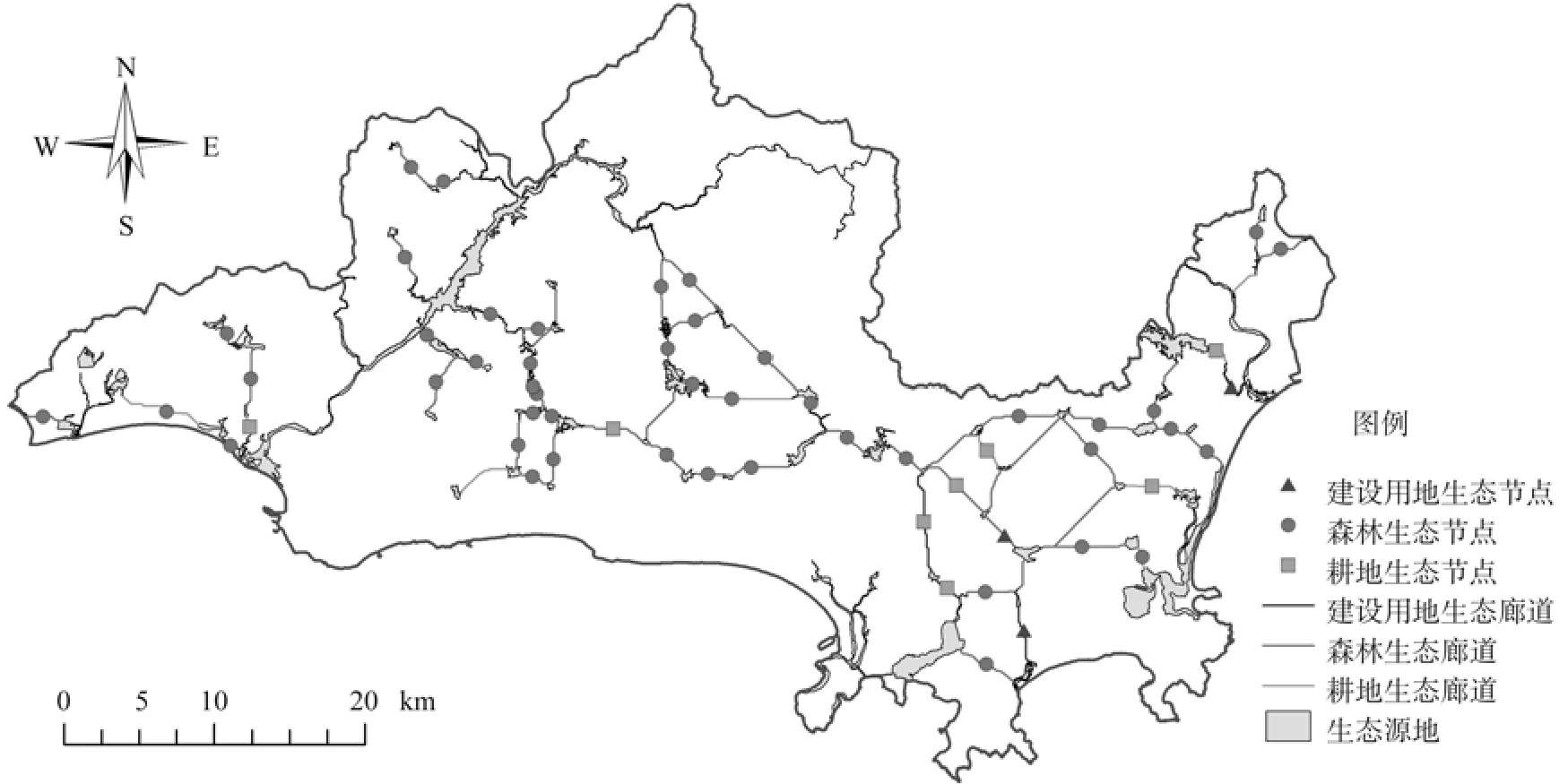

图1 三亚市景观格局分布Fig.1 The landscape pattern distribution of Sanya

3.1.2 生态阻力面分析

显性生态阻力面仅从景观类型阻力值考虑,景观类型分布复杂,所以显性阻力面的阻力值相互之间差异大;隐性生态阻力面考虑了不同景观类型之间的相互影响,所以阻力值差异小。综合生态阻力面(图2)是显性生态阻力面和隐性生态阻力面的叠加,综合考虑了不同景观类型阻力值的差异及其相互之间的影响,比前面两者更真实、全面地反映现实生态系统的情况。三亚市西南部沿海区域的生态阻力值最大,因该区域是三亚市的城市中心地区,建设用地较多,不利于生态流通过;而东南部和中部区域森林、水域分布众多,建设用地稀少,生态阻力值较小,生态流运行畅通。

3.2 生态廊道分析

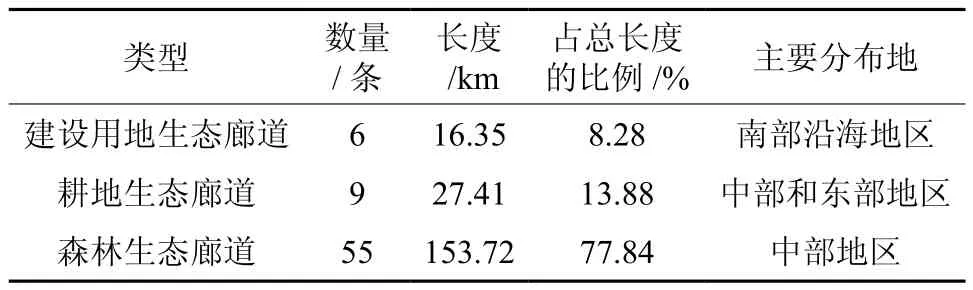

根据生态廊道穿过的景观类型以及自身的功能特征可以分为建设用地生态廊道、耕地生态廊道和森林生态廊道三种类型,三亚市生态廊道主要为森林生态廊道(表2)。

图2 三亚市综合阻力面Fig.2 Comprehensive resistance surface of Sanya

表2 三亚市各类型生态廊道Table 2 The types of ecological corridor in Sanya

三亚市建设用地生态廊道是连通人类社会经济环境与自然生态系统环境的重要渠道,主要分布地是三亚市城区,主要土地利用类型为建设用地,生态流易受到干扰与阻碍,应加强保护并维持建设用地生态廊道的现有规模,维护三亚市建设用地生态廊道的稳定性;耕地生态廊道是阻隔农业生产带来的有毒有害物质进入生态源地的天然屏障,分布地主要土地利用类型为耕地,生态流的流通性较低,应保持耕地生态廊道的现有宽度,设置农业生产隔离区域,保证农业生产和生态环境的可持续发展;森林生态廊道是连接生态源地和森林景观的桥梁,主要分布地是三亚市森林覆盖较高的丘陵地带,主要土地利用类型为林地,生态功能与生态源地相似,是三种生态廊道中要优先重点建设的一类生态廊道。

3.3 生态节点分析

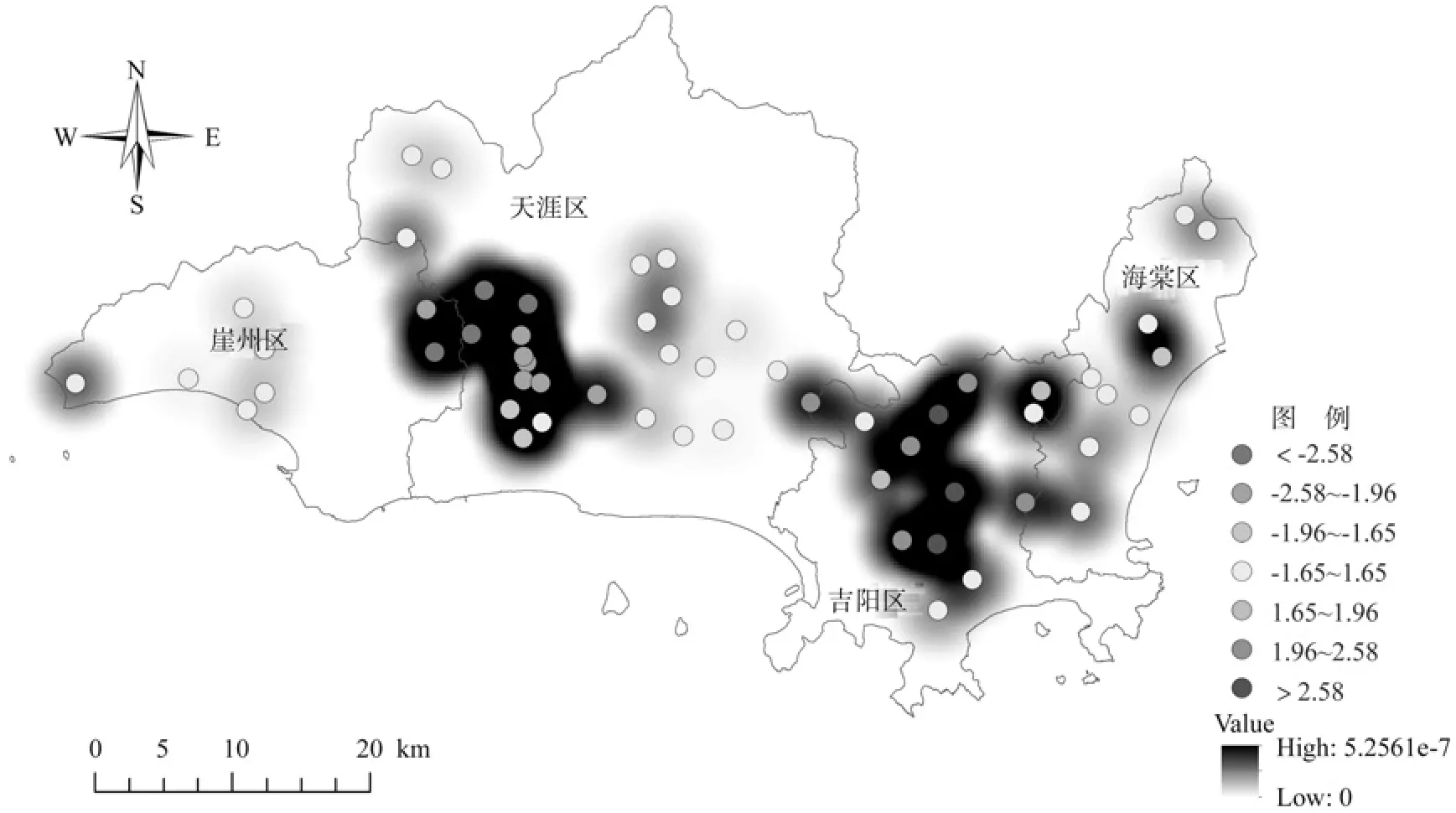

生态节点是生态廊道与生态阻力面最大阻力值的交汇处,也是生态廊道的最薄弱处,应加强建设。由热点分析可知(图3),三亚市中部偏东地区的红色区域为阻力值的热点区域,Z>1.65(P<0.10),表示这个区域生态节点阻力值高且被高值包围,空间自相关性强且为正相关;中部偏西地区的蓝色区域为阻力值的冷点区域,Z<-1.65(P<0.10),表示这个区域的生态节点阻力值低,且其周边的生态节点阻力值也低,空间自相关性强且为正相关;其余节点Z得分在-1.65到1.65之间,表示这些生态节点空间自相关性弱,为随机分布。从核密度角度分析,三亚市生态节点密度分布并没有出现特别松散或者特别集中的区域,其中密度较大的区域主要分布在吉阳区东北部和天涯区西南部,与热点分析的高值聚类区域和低值聚类区域基本相符。

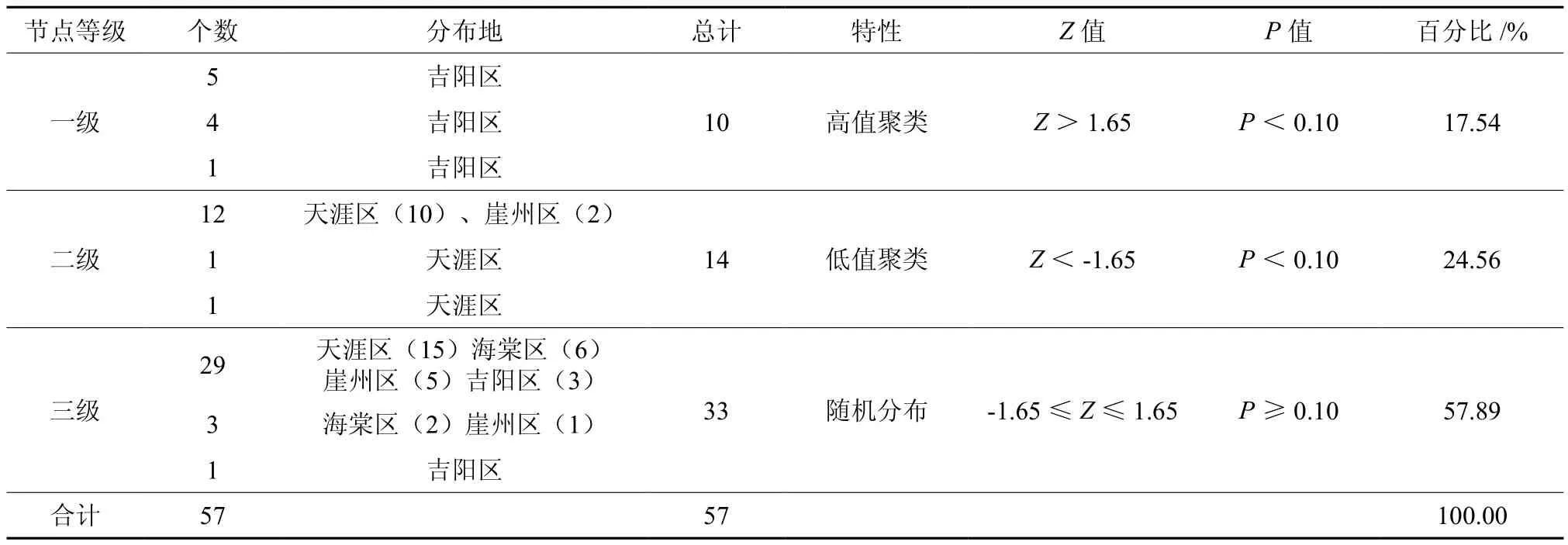

生态节点分为森林生态节点、耕地生态节点和建设用地生态节点三种类型。为了对生态节点的建设顺序进行综合评价,根据热点分析的Z得分和P值,进一步将各类型生态节点划分为一级生态节点(Z>1.65,P<0.10)、二级生态节点(Z<-1.65,P<0.10)和三级生态节点(-1.65≤Z≤1.65,P≥0.10)。

三亚市共57个生态节点,森林生态节点46个、耕地生态节点8个、建设用地生态节点3个。森林生态节点数量最多,主要是由于三亚市森林资源丰富,林地面积大,森林生态节点在整个生态系统中处于战略地位,对于生态流在生态源地和森林之间的畅行有重大作用;耕地生态节点与建设用地生态节点分别分布在三亚市东部农田区域与东南沿海城区,二者皆受人为干扰的影响,耕地生态节点的作用是保护耕地生态廊道,以防农业活动破坏生态廊道;而建设用地生态节点对提高城区人民生活质量和优化城区生态安全有直接作用,是城区生态建设的重点。三亚市一级生态节点共10个,全部分布在吉阳区,属非常重要生态节点,包括5个一级森林生态节点、4个一级耕地生态节点和1个一级建设用地生态节点,应优先重点建设;二级生态节点共14个,绝大部分分布在天涯区,属重要生态节点,包括12个二级森林生态节点、1个三级耕地生态节点、1个二级建设用地生态节点,应重点建设;三级生态节点共33个,随机分布在三亚市的四个区,属一般生态节点,包括29个三级森林生态节点、3个三级耕地生态节点和1个三级建设用地生态节点,应加强建设。

图3 三亚市生态节点核密度分布图Fig.3 Kernel density of ecological nodes in Sanya

图4 三亚市生态节点等级分布图Fig.4 Grade distribution of ecological nodes in Sanya

4 结论与讨论

(1)生态源地南部数量少规模大,北部数量多规模小,应当增加南部生态源地数量,扩大北部生态源地规模,提高其生态服务价值;中部地区的生态廊道较多,呈环状分布,是生态流高速运行的绝佳通道,南部沿海城区和北部地区生态廊道较少,生态流流通阻力大,应增加该区域生态廊道宽度和长度。

表3 三亚市生态节点重要性等级划分Table 3 The classification of ecological nodes’ importance in Sanya

(2)三亚市生态节点总体分布比较均匀,局部出现较为集中,呈现“大分散小集中”的格局。生态节点按类型、等级进行保护,对于一级森林生态节点考虑建设森林公园,并因地制宜加强对二级、三级森林生态节点的保护力度;对于各级耕地生态节点可采用退耕还林的方式进行生态文明建设;对于各级建设用地生态节点,可考虑增加绿化面积或建设成小型公园。

本研究将热点分析和核密度分析等方法引入景观格局的研究,为三亚市生态文明建设提供理论依据和数据支撑。然而,本次研究仅对生态节点进行等级划分,未考虑其形状特征。因此,如何确定生态节点的具体形状及面积等问题还有待进一步探究。

[1]李 娟, 彭镇华, 高 健. 三亚市土地利用变化及影响因素驱动力分析[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(36): 17794-17797.

[2]O Neill R V, Kummel J R, Gardner R H, et al. I ndices of landscape Pattern[J]. Landscape Ecology, 1988, 1(3): 153-162.

[3]俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局[J]. 生态学报, 1999,19(1): 8-15.

[4]Knaapen J P, Scheffer M, Harms B. Estimating habitat isolation in landscape planning[J]. Landscape and Urban Planning, 1992,23:1-16.

[5]张海鸥. 成都市不同时期景观生态安全格局动态变化初步研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2011.

[6]刘 杰, 叶 晶, 杨 婉, 等. 基于GIS的滇池流域景观格局优化[J]. 自然资源学报, 2012, 27(5): 801-808.

[7]陆 禹, 佘济云, 陈彩虹, 等. 基于粒度反推法的景观生态安全格局优化——以海口市秀英区为例[J]. 生态学报, 2015,35(19): 1-10.

[8]季小梅, 张永战, 朱大奎. 三亚海岸演变与人工海滩设计研究[J]. 第四纪研究, 2007, 27(5): 853-860.

[9]杨 帆, 杨传金, 孙 宁,等. 三亚红树林景观特点及保护利用对策[J]. 中南林业调查规划, 2012, 31(2): 31-34.

[10]周亚东, 周兆德. 基于GIS与Fragstats的海南岛森林景观格局研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2015, 35(5): 78-83

[11]Costanza R, Arge R, Groot R, et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1987, 387:253-260.

[12]YE Yuyao, SU Yongxian, et al. Construction of an ecological resistance surface model and its application in urban expansion simulations[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(2):211-224.

[13]孔红梅, 韦琳林, 刘国华. Kriging插值法在植物物种地理分布空间格局研究中的应用[J]. 生态环境学报, 2010, 19(5):1165-1169.

[14]刘孝富, 舒俭民, 张林波. 最小累积阻力模型在城市土地生态适宜性评价中的应用——以厦门市为例[J]. 生态学报, 2010,30(2): 421-428.

[15]周 锐, 王新军, 苏海龙, 等. 平顶山新区生态用地的识别与安全格局构建[J]. 生态学报, 2015, 35(6): 2003-2012.

[16]乌尼图, 岳德鹏, 张亦超, 等. 基于3S技术的城乡区域生态节点的识别与分析[J]. 环境科学与技术, 2014,37(2):184-189.[17]马 力, 顾 敏, 吴建明, 等. 京沪高铁苏州相城段生态廊道景观节点规划研究[J]. 中国园艺文摘, 2014(1): 121-122

[18]任慧君. 区域生态安全格局评价与构建研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2011.

Landscape pattern analysis based on comprehensive construction method of ecological resistance surface in Sanya

HE Dan, CHEN Caihong, SHE Jiyun, LU Yu, DONG Yawen

(Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

In this paper, landscape pattern optimization of Sanya was studied. It utilizes comprehensive construction method of ecological resistance surface, hot spot analysis and kernel density constructed the ecological source, ecological corridors, ecological nodes,explored the way of optimization of landscape ecological pattern in Sanya, Hainan province.The results showed that: density distribution of ecological nodes in Sanya substantially matches the hot spot analysis.It is not particularly loose or concentrated, and density regions mainly in the northeastern of Jiyang district and southwestern of Tianya district. There are 10 level 1 ecological nodes distributing in Jiyang district,and they are so important that should be given priority to the construction.There are 14 level 2 ecological nodes distributing in Tianya district,and they are so important that should be given more attention to the construction.There are 33 level 3 ecological nodes distributing in Sanya, and they are common ecological nodes with strengthening construction.The study of landscape pattern optimization will provide scienti fi c theoretical references perfect for ecological environment construction and ecosystems in Sanya.

MCR model; ecological resistance surface; hot spot analysis; kernel density; landscape pattern; Sanya

S727.5

A

1673-923X(2017)06-0083-06

10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.06.014

2016-04-20

国家林业公益性行业项目(201004032);海南省林业厅重点科研项目(201108478)

贺 丹,硕士研究生

陈彩虹,博士,教授;E-mail:shejiyun@126.com

贺 丹,陈彩虹,佘济云,等. 基于生态阻力面综合构建法的三亚市景观格局分析[J].中南林业科技大学学报,2017,37(6): 83-88.

[本文编校:吴 彬]