原地推铅球技术教学中学生不规范动作及其原理分析

2017-12-16李长东

李长东

原地推铅球技术教学中学生不规范动作及其原理分析

李长东

遵义师范学院体育系,贵州遵义,563006。

运用文献资料法和逻辑推理法对原地推铅球教学中学生易犯平行站位、挺髋不到位、掉肘等等不规范动作技术进行指出,并进行生物力学分析,以对提高教学效果有所帮助。

原地推铅球;不规范;动作技术;原理

铅球项目在目前中国中小学田径教学中被淡化了,但中小学的田径比赛和体育高考都是必定项目。由此推知,铅球项目在中小学教学中是一项较危险和相对乏味的田径项目才导致教学较少开展,而比赛和力量测试常用的原因是铅球对场地和器材要求相对较低、是力量比赛和测试的经典项目,很好地体现了竞技的力量美。原地推铅球技术是背向滑步和旋转推铅球技术的必经技术,是决定竞技的重要技术。在基层的铅球技术教学中出现许许多多的不规范或过时的技术或环节,为了更好地促进本项目的发展和中小学素质教育的科学化,在此以右手投掷为例归纳总结原地推铅球技术教学中学生易犯错误,并分析其原因。

1 导致不规范技术的社会学因素

1.1 教师因素

1.1.1 出师院校 目前全国各地的中小学田径教师队伍里以本地普通高校的体育教育专业毕业生为主,有专业院校的省市的中小学田径运动技术相对强于未有专业院校省市,有著名大学毕业的中小学田径教师强于未有著名大学毕业的学校,原因是体育专业院校的总体运动技能水平是强于地区一般或综合院校的。

1.1.2 师徒属性 体育运动技术具有很强的师徒因素。老师的技术是通过言传身教的方式传授给学生,学生对其进行掌握。在平常中发现许多中小学田径教师的专项技术都和自己的大学田径老师技术特征相近。

1.1.3 知识更新知识更新慢是导致田径教师原地推铅球技术较弱的根本原因。高校田径教师的研究方向趋向多元化,研究运动技术者较少,对某一项技术深入研究者更少,因此,对该技术的最新研究成果不知晓,中学的田径教师的专业业务能力更是令人担忧。

1.1.4 交流机制全国体育各研究领域的研讨会很多,搭建了较好的交流平台,但由于对田径专项技术研究者较少,不能切实有效地进行交流。本地区或本校的田径教师应在一起的交流的机会较多,但交流多以市场为导向的体育产业等方面,或碍于保守或面子,交流技术的聊聊无几;这就很难形成良好有效地沟通交流机制以促进技术的发展。

1.1.5 对学生的考核操作欠科学各高校对体育教育专业的田径成绩术科技能考核分为达标和技评两部分,在实践操作过程中,往往侧重于达标,弱化甚至砍掉技评,易导致未来的体育教师田径技术普遍较弱的局面。

1.2 学生因素

1.2.1 考核导向多年的分数至上教育影响,许多体育教育专业大学生为了高分或及格,练习中跟随教师考核指挥棒进行,造成身体素质较好的学生轻视技术练习,身体素质较差的忽视技术练习。

1.2.2 学生练习心态浮躁 田径是相对枯燥的运动项目,特别是技术练习。许多学生心态浮躁,沉不下心进行长久的技术练习。在练习中不能对难与易、疲劳与非疲劳、分解与完整的各环节各状态下进行科学地锤炼,加之没有较强的运动生理学和运动生物力学等专业理论知识的分析技术能力,难以对技术进行深刻理解。

2 原地推铅球易犯错误及生物力学分析

2.1 站 位

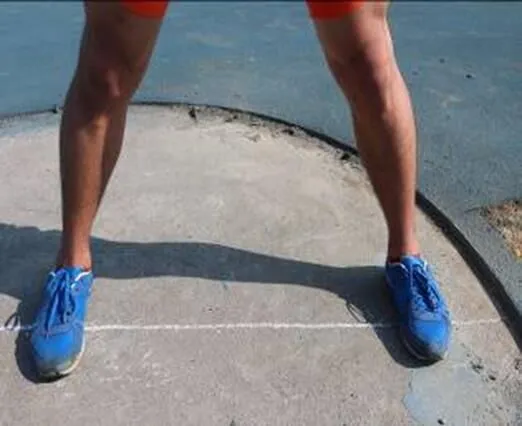

通过长时间对大、中学校原地推铅球教学的观察,绝大多数中学和少数高校田径教师的原地推铅球技术的站位是平行站位(见图1),近八字站位(见图2)没有得到有效普及,且站位直接影响或决定了后续技术的发挥。近八字站位是原地推铅球规范的站位技术,平行站位是较为传统的技术,在落后地区较为普遍。平行站位的两脚是全脚掌着地,两脚纵轴平行;近八字站位的右脚前脚掌着地,左脚是前脚掌内侧着地,左踝关节成伸姿态,右脚后跟与左脚前脚尖成一条线,两脚纵轴近似八字。

图1 原地推铅球平行站位图

图2 原地推铅球近八字站位图

2.1.1 脚的转动阻力 为了增加铅球的工作距离,平行站位的最远发力起点不是从站位直接开始的,而是两脚和上体转至背对投掷方向(见图3、4),两脚都是前脚掌着地。从开始蹬转到铅球出手这一过程,两脚成180°的转动,转动时间长,速度损耗大,转动阻力增加。近八字站位的发力直接从站位开始,右脚前脚掌着地,与站位线约成45度角,转至投掷方向自然转动时间短,效率高;左脚是前脚掌内侧着地,转动更快。因此,八字站位的脚转动阻力小于平行站位。

图3 平行站位的发力起始图

图4 平行站位下肢蹬转空间

2.1.2 髋的转动空间 平行站位时身体矢状轴与投掷方向相垂直,从垂直到投掷方向是通过身体的转动来完成的。(见图4)转动过程中两只脚绕前脚掌成180度转动,两腿就可顺利的转动,但因为髋关节没有骨盆宽度的空间进行转动,两脚转至投掷方向时两腿就成扭曲状态了,由于两腿的扭曲,蹬地的力就没有足够的传导渠道向上传递,阻滞下来的力会导致快速主动换脚等不规范动作。近八字站位通过两前脚掌的转动至投掷方向时,两脚的左右间距刚好为骨盆的宽度,为髋的转动提供了刚好的空间,蹬转的力能有效地传递(见图5)。

图5 近八字站位下肢蹬转图

2.1.3 身体无效扭转 平行站位由于发力是从背对投掷方向,转动过程右脚的蹬转没空间发挥,却成就了身体许多转动,转动过程中的力的方向是旋转的切线方向,与投掷方向不一致甚至垂直,因而形成许多无效的身体扭转,导致旋转的做功对投掷是减小甚至无用的,浪费体能。近八字站位的下肢和上体利用有效的蹬转,发力始终朝着投掷方向,不存在无效的扭转面,优化供能。

2.2 右腿蹬转

脚上的力要通过下肢的蹬转才能更有效地转递,下肢的蹬转包含脚、膝和髋三关节的螺旋向上的转动过程(见图6)。支撑脚前脚掌蹬地后,踝关节迅速伴随着由外向内的旋转向上伸开,力向上传递,依次踝关节和髋关节做由外向内的螺旋向上旋转,膝关节的运动带动小腿和脚的转动,髋关节带动整个支撑腿的转动,三关节相互联动;且三旋转过程使大小腿肌肉储存扭曲张力,增加爆发力。三关节蹬转过程中,易形成踝关节先紧张不动作,膝关节超前做水平面转动,髋关节也做水平面的转动,后踝关节再做快速的伸,这样形成下肢先转,再蹬伸的过程,无法有效的传递力;后期踝关节的蹬伸的力没有有效的转递通道,大部分转化为向上跳起的力,成为最后出手跳跃的错误动作。

图6 右腿踝、膝、髋关节蹬转示意图

2.3 左腿支撑

在右腿蹬转的同时,左腿成支撑,以使身体形成良好的翻转效果。左腿做相对牢固支撑(见图7),是为了右腿蹬地的力沿着身体向上运行,由于腿不是刚性物体,在支撑阶段由于压力迫使膝关节曲,但要尽量地减少曲。在理论角度讲,持铅球位置到最后出手的重心轨迹应是一条斜向上的直线,此利于身体从下到上对铅球的力的叠加。许多学生在支撑阶段,膝关节主动曲,造成铅球运行轨迹为大幅度的“V”字型,影响了力的转递,且最后出手时,左膝为曲,造成出手点低、近(见图8),影响成绩。

图7 最有用力左腿支撑较规范示意图

图8 最后用力时左腿支撑主动弯曲示意图

2.4 挺 髋

投掷项目的挺髋技术都必须在遵循力从下到上的传递原则上由腿部的蹬转带动髋的挺出才为科学合理技术。髋是身体和推铅球技术的中间环节,没有有效的挺髋就会导致下肢的力不能有效地通过髋传递到上体,被阻滞的力会导致主动换脚的不规范的动作。上体抬升的速度领先于挺髋也会导致下肢和髋的力被阻滞。

2.4.1 挺髋与主动换脚 换脚是投掷铅球中维持身体平衡的一技术,是在铅球出手后,两脚前后交换,支撑腿屈膝,达到减缓向前速度和降低重心的维持身体平衡,避免犯规的目的。换脚是一种被动行为,主动换脚必然导致不规范的维持身体平衡技术,且主动换脚是在没有充分挺髋的情况下产生的。

(1)迈步式换脚。当踝、膝关节的蹬伸力传至髋关节时,髋关节只是水平方向向前转动,没有向上的挺髋动作,导致大腿带动小腿发力,向前迈步,看似力的传递向着投掷方向,但髋关节没有形成充分的蹬挺,力没有最大效果地向腰上传递,大部分力是被大腿带动小腿主动迈步分走,向前迈步导致身体总重心下降,且向上的力减小,致使铅球出手后身体很平稳,无形中省略了维持身体平衡这一技术环节,且出手点高度和远度都会出现明显的降低,影响成绩。

(2)跳跃式换脚。基层许多田径教师把推铅球的跳跃式最后出手误认为是能最大限度的发挥腿部力量,此也必然导致髋关节挺髋不到位,力没有较大效果地向上传递。左脚为了能完成向后的换脚,获得了向前下方蹬地的方向为后上方的反作用力,加之右腿的向前上方的蹬地力,造成两脚快速跳跃式换脚(见图9)。由于没有挺髋,髋的位置滞后,重心平稳,后续动作不能产生超越器械技术。跳跃式换脚能提高出手点的高度,但出手距离也会明显降低。

图9 最有用力过程中的跳跃式换脚

2.4.2 挺髋与上体抬升挺髋与上体抬升能依次快速衔接,就能有效地把力量转递到手臂。在实践中学员往往产生上体抬升过慢和过快两种情况。挺髋后,上体抬升过慢,造成上体侧后仰,阻滞力量快速地向手臂传递。上体抬升过快,造成上下肢力量传递脱节,浪费下肢和髋向上的力。

2.5 投掷臂技术

铅球最后用力时,投掷臂的上臂与肩齐平或略低于肩[1],方向与身体额状轴一致,前臂与地面成约合理角度的姿势快速打开。在许多练习者中往往是上臂打开过程就形成上臂下沉,肘向下,成投篮球姿势,此不规范动作称为掉肘。

2.5.1 掉肘的形式 掉肘有持球掉肘、上臂下坠和手腕旋转三种形式(见图10、11、12)。持球掉肘即开始持球时整个手臂下垂,上臂过多低于肩部,肘部向下。上臂下坠,直接导致整个投掷臂就形成投篮姿势。手腕旋转带动前臂的旋转,引起肘关节向下。

2.5.2 掉肘的原因 掉肘的原因有三:(1)上臂力量差。由于上臂力量差,上臂与肩平行的力臂长,无法稳固的持球,为了缩小力臂省力,肘就顺势下垂,这样在最后用力时肘关节快速打开,就成了投篮动作;(2)手腕、手指力量差。由于手腕和手指力量弱,最后用力的最后阶段,手腕和手指无法规范的推、拨球,手腕和手指做顺时针的旋转,被迫带动前臂也成顺时针旋转,肘自然就下垂;(3)动作概念模糊。持铅球动作和对推铅球最后用力阶段手臂打开技术概念模糊,就分别成初始掉肘状态和手臂后续成自然发力状态投掷臂下垂。

图10 持球掉肘

图11 上臂下坠

图12 手腕旋转

2.5.3 掉肘的力学分析(1)克服铅球的重力。无论是初始掉肘还是最后手腕导致的掉肘,都是手指跟处把铅球托起的。初始掉肘状态减轻了手指的负荷,增加了投掷臂的负荷,这时铅球的重力全部由手臂支撑,不利后续发力。规范持球姿势能使铅球的部分重力分别由铅球与颈部和手指的摩擦力承担,大大减小了手臂的负荷,利于后续打开发力。后续掉肘也必然增加手臂的负荷,因为推铅球所发力的垂直向上的分力必须大于铅球的重力,才能把铅球推出去。而规范动作的手指和指跟的摩擦力主要分担铅球的重力,对手臂影响小于掉肘的托起动作,有利于手臂在合理的紧张度中爆发式的打开。(2)手臂和铅球的合体重心和力的传递。规范的手臂和铅球的合体的重心是高于除头颈以外的部位,且力是从下到上的转递,就可很好地连贯的传递到手臂;若手臂掉肘,手臂的重心务必降低,力传到了肩,力就必然又沿着上臂向下再随着整个手臂的运行和前臂向上传递,导致合体的重心运行轨迹不是成规范的投掷角度。(3)铅球的工作距离。掉肘与否两个过程的铅球的有效工作距离最终值大小是一致的,因为铅球最后是由手指拨指出手的,铅球初始位置到最后出手的位移是不变的,只是不掉肘工作距离变化过程是流畅的,逐渐增大。掉肘的有效工作距离是在掉肘瞬间有停滞,且路程增加,时间也增加。若以增加时间来增加对铅球的冲量,反而不利于肌肉爆发收缩[2],阻滞和浪费了力的转递。

2.6 非投掷臂与引体配合

非投掷臂与投掷臂相对,非投掷臂技术是整套铅球技术的一部分,不可分割。基层很多田径教师不重视或不能科学的应用非投掷臂技术,不能更有效地提高学员的成绩。当蹬地的力传至髋关节时,需要快速传递到上体,非投掷臂由之前的放松状态,快速地屈肘向投掷方向顶,带动上体拔起,起到提速作用(见图13);当非投掷臂顶至最高时,快速制动,以使转化为身体的动量,紧接着以肩关节为轴快速向腋下压,以促使身体快速的转向侧对投掷方向,增加工作距离,提高成绩。

图13 非投掷臂曲肘摆动

图14 不用非投掷臂

图15 非投掷臂直臂摆

2.6.1 不用非投掷臂不用非投掷臂一般是非投掷臂紧贴着腰,造成肩关节和非投掷臂侧的肋间肌紧张,致使增加向上传递力的负荷,阻滞上体快速拔起(见图14)。

2.6.2 直臂摆 基层很多田径教师和教练对非投掷臂的用法是紧张直臂摆法(见图15)。从右脚蹬转开始,非投掷臂就是紧张的直直的,随着力的向上传递,直臂以肩关节为轴从下到上的转动。转动的半径就是臂的长度,达不到曲臂的快速引体效果;手臂紧张还导致肩部紧张,不利发力。由于直臂的半径长,离心力大,制动慢,直臂转动到最高点时,易继续带动上体向非投掷臂侧转动,以至带动投掷臂和上体过多的转动,出手较晚,力量和速度损失,成绩下降。直臂摆也易造成引体脱节现象,脱节存在着提前和滞后引体两方面。许多学生在髋关节没有挺出的情况下,快速抬升上体,造成了上下肢在髋、腰部位上的脱节,过分体现腰的发力,严重影响了下肢蹬地力的向上传递,且易导致腰损伤。在髋关节充分挺出后,由于腰部力量差或手臂没有起到良好地引体原因,上体抬升滞后,造成了下肢许多力阻滞于腰,没有效地继续向上传递,且容易造成最后出手角度偏大。

2.7 抖腕和拨指

从蹬地到最后出手,每个环节产生的力累积作用于铅球,抖腕和拨指是最后两个环节,使铅球获得更大的初速度。在教学过程中,许多学生较难掌握抖腕和拨指动作。其主要原因是腕关节和手指紧张,紧张导致两部位的活动幅度小,速度慢,没有形成抖腕和拨指动作,铅球最后是从指跟处出手,手指没有起到加速的作用。

2.8 铅球落地点与上体的转动

图16 最有出手位置示意图

传统技术对铅球的落点规范在身体的矢状面上,对于近八字站位来讲,铅球的落点应在与右脚前脚掌的连线与站位的线相平行(见图16),这样是下肢的蹬地和挺髋,腰的拔起,手臂的快速出手的必然结果。若落点偏向异侧臂方向,说明转体太多;落点未到规范位置,表明出手过早或髋挺出欠佳或上体拔起慢。手臂打开后无论出手过早、过晚还是规范出手,它们都是以肩关节为轴,投掷臂为半径的圆弧,过早或过晚出手的铅球所获得的规范方向的力都是其分力,减小铅球的有效工作距离,造成对铅球做功的浪费。

3 结 论

(1)教师的学习阶段专业知识技能掌握不到位、自学能力弱、没有和同行进行交流提高等和学生的分数至上、学习心态浮躁等是导致学生原地推铅球技术不规范的社会学因素。

(2)学生原地推铅球的站位存在不规范的平行站位,其易致两脚的转动阻力增加,时间加长,髋的转动没有足够的空间和增加身体无效的扭转等不规范动作。

(3)右腿的蹬伸存在踝、膝、髋三关节的由外向内螺旋型向上旋转,学生易犯先旋转再蹬伸的脱节动作。左腿支撑过程中,学生易犯主动屈膝,造成铅球的运行轨迹不平稳,出手点低等不规范动作。

(4)挺髋不规范,被阻滞于髋的下肢蹬伸力转化为两脚的主动迈步式和跳跃式换脚。

(5)投掷臂技术中,学生易犯持球掉肘、上臂坠下和手腕旋转三种掉肘形式,非投掷臂易犯不用非投掷臂和直臂摆两种错误。

(6)最后出手瞬间,腕、指关节紧张,就不能形成有效地抖腕和拨指动作;铅球的落点应在与右脚前脚掌的连线与站位的线相平行,出手太晚,表明上体转体太多。

[1] 文 超,等.田径运动高级教程[M]. 北京:人民体育出版社,2001:495.

[2] 袁晋纯,等.运动生物力学[M]. 北京:人民体育出版社,1999:74.

Analysis No-standard Technology and Principle in Standing shot-put Teaching

LI Changdong

Physical education department, Zunyi Normal College, Zunyi Guizhou, 563006, China.

Biomechanical analysis on parallel stations, hip is not in place, Out of elbow, and so on no-standard technology by the research methods of literature method, logical reasoning, which helps to improve technology teaching effect.

Standing shot-put; No-standard; Technology; Principle

1007―6891(2017)06―0054―04

10.13932/j.cnki.sctykx.2017.06.14

G824.1

A

2017-05-15

2017-06-12